高島市今津町深清水の平池 には、約1万株のカキツバタが群生している。この湿地帯は箱館山の北に位置し、標高約550メートルの山中にある。咲き始めは平地より遅いが、「カキツバタの開花状況」については、リアルタイムで情報が発信されている。

『6月19日(金)カキツバタの様子本日をもちまして今シーズンの「カキツバタ開花情報」の発信を終了』との情報を得て、6月20日(土)平池を訪れた。なぜなら、開花時期の案内が行き届き、超満員には”うんざり”。

カキツバタが盛りを過ぎ、観光客など人もいなくなり、何時もと変わりないひっそりとした静けさを取り戻していることを期待しつつ、尚、残り花も当てにしながら出向いていった。何よりも、背丈が高いスギ林に囲まれた平池一帯には、木々から醸しでる芳醇な匂いがあり、深山に漂う特有の冷気がある。この雰囲気を味わうために…。

家族旅行村「ビラデスト今津」の入口ゲートに近づくと、やたらと子ども連れの猿の群れが道路を横断していった。この辺り一帯が従前の自然に戻りつつあることを予感した。入場料および駐車料の代わりとして環境協力金として300円を支払って入場した。やはり予想通り、広い駐車場には、土曜日にも拘わらず数台しかなく、人の気配もなく閑散としていた。

平池の成り立ちには、以前から興味があった。石田川・百瀬川が上流の河川を自分のものにしようとして、互いに争った。この争奪において、かつて石田川の源流だった河川を百瀬川にとられてしまった。その結果、上流を失くした石田川は、土砂を運べず埋積し現在の湿原台地を造ることとなった。このようにして南北に細長く、周囲が約500mの浅い水をたたえた平池が出来上がったといわれている。そして、カキツバタの花は、池の西側と浮島状になった中央部分などに咲き、昔から名所として知られてきた。

山の中に広がる平池(ひらいけ)

写真は「ヘプリカム」ある。我が庭には、梅雨時期に咲くアジサイをはじめとして色んな花が競って咲いている。その中でひときわ目立ち、次から次へと咲き実を結ぶ。この花は人に可愛がられて、この美しさから栽培され子孫残す方法を手に入れたのであろう。土壌にはその植物に最も適合した肥料が施され、夕方になれば、人によって水が補給される。実が結ぶと大事に保管される…。

庭に咲く可憐なヘプリカム

庭に咲く「ヘプリカム」然り、人間の手を借りて人為的につくられた植物は、人の趣味趣向によって運命が定められている。悲しい植物である。

一方、大地に根を張って生きているカキツバタは、厳しい生育環境の下で、自然淘汰されながら自生し現在がある。カキツバタは、この植物の持ちうる生命力で生き延び、おかれた環境にある限りのある栄養素を取り込んで成長し、他の植物を寄せ付けず打ち勝ち水辺に膨大な時間をかかって群落を築いていったのだ。

庭で見事に咲き誇った植物と比べて、自然淘汰された生き残った植物は、気品、生命力の点で格が違うと常々想い、敬虔な気持ちで接している。

毎年梅雨に入る頃、青紫のカキツバタの花が一面に咲き、この青紫の帯が水面に反射し、二つの青紫の帯が織り成す幻想的な情景になるのだが、もう盛りは過ぎ、奥の方にしか咲いていなかった。ただ、この場所に立って見られたことに満足した。

カキツバタの湿原

石田川の源流部のみ台地状の湿原で、その後は深い谷になっており、尻切れトンボのように不自然な地形である。これを確認するために、帰路は、ビラデスト今津から淡海池(処女湖)を抜けて石田川渓谷から石田川ダムを経由した。道路は落石も多く、はかなり傷んでいた。

石田川ダムは、石田川沿いの洪水被害の軽減とかんがい用水の補給のために、石田川の上流に建設したダムであるが、今年は、雨が少ないのか、水がなかった。

水なしの石田川ダム

この場所は、のとの千軒登山路を入ったところにあります。

鏡山一帯の湿地にささゆりがあっちこっちに咲きます。1本の茎にひとつの花を付けますが、4ツの花を付けるささゆりがあります。毎年、このささゆりを観に来る愛好家もおられます。

希望が丘に咲く「ささゆり」

ジャガイモは、肥料を与えるといくらでも大きくなり止まることをしません。それも、葉っぱが枯れるまで置いておくと、益々生長し”リンゴぐらいの大きさまでになります。このようになったジャガイモは、長時間煮ても、硬くておいしくないデンプン価の低い「水イモ」の割合が増え、また、肥大化したジャガイモは保存性が悪く腐り易い。

話が代わりますが、「小粒でも実の締まった美味しいジャガイモ」とのうたい文句の通信販売を目にしたことがありました。言い換えますと、小粒のジャガイモの方が美味しいのではないかと想い、適正サイズを目指して栽培するやり方を昨年から試行錯誤しています。

ジャガイモの栽培は、種イモ1ケに対して3~5本程度の芽が出てきますが、従前は、強勢な芽を残し1本仕立てにしていました。どうしても1~2ケは10cm以上の大型ジャガイモができました。そこで、今回は芽を抜かずにすべて芽をそのままにして小粒化を狙ってみました。 更に、肥料は始めにぼかし肥を1株当り一握り、僅かの化成肥料を施肥するだけにしました。従来では、土寄せ時に、追肥をしていましたが、今回は一切やりませんでした。そして、葉が青いうちに収穫しました。

この結果、大きさは、6~7cm程度の粒ぞろいになったことに満足しています。無論、実の締まった土の香りが感じられるジャガイモでした。

この考え方は、玉ねぎ、イモ類など色々の栽培にも通用しそうだ。だが、巨大化を目指すものもあります。例えばイチゴ、スイカ…等。

・ 日本最大の銅鐸は高さ134.7cm、重さ45.47kg、野洲市から出土し、日本最小の銅鐸は高さ

3.4cm、重さ5.2g栗東市で出土。

・ 現存する日本最古の駅舎は、 旧長浜駅駅舎(滋賀県長浜市)で1882年建設。

など…

こんなものでは滋賀県の自慢にならない。

そうですね。

そうですね。

それでは、 冬の積雪量日本一はどうでしょう。

北陸地方、北海道などが浮かびますが、滋賀・岐阜の県境にある伊吹山です。

北陸地方、北海道などが浮かびますが、滋賀・岐阜の県境にある伊吹山です。1927年2月に1182cmの積雪を記録されています。なんと、この記録は世界一なのです。

世界の観測可能な地点での記録となっています。季節風が敦賀湾を通り琵琶湖の水蒸気をたっぷり吸い込んで伊吹山にドカ雪を降らしたものです。

まだまだ忘れてはならないことがあります。

滋賀県が日本のどこにあるか分からない人でも「琵琶湖」は知っています。そうなんです。

滋賀県は、日本最大の淡水湖、琵琶湖があります。湖国と呼ばれているように琵琶湖が滋賀県のシンボルになっているのです。

比良山系蓬莱山から琵琶湖を望む

ところで、小生も含めて殆どの人のイメージでは、県土の大半が琵琶湖で占めているように想われていますが、琵琶湖が占める面積は県総面積の1/6程度で、最も面積を占めるのは山林(県総面積の約半分)です。

話が変りますが、「自然公園」と言う言葉を知っていますか。大雑把に言うと自然の豊かさを表す指標なのです。

「自然公園」とは、自然公園法に基づき、自然の風景地を保護するとともに、利用の増進を図り、国民の保健・休養・教化に役立てることを目的とし公園のことです。「自然公園」は国立公園・国定公園・都道府県立公園の合計。

自然公園の面積は、北海道が圧倒的に大きいのですが、自然公園の面積比率(県土に対する割合%)は東京都を上回り、滋賀県が37.3%全国1位なのです。

つまり 滋賀県の三分の一が自然公園で占められているのです。県土の真ん中に日本最大の湖である琵琶湖があり、その周りを市町村が囲んでいる形となって、自然がまだまだ残され住み易いところなのです。

つまり 滋賀県の三分の一が自然公園で占められているのです。県土の真ん中に日本最大の湖である琵琶湖があり、その周りを市町村が囲んでいる形となって、自然がまだまだ残され住み易いところなのです。………………………………………………………………………………………………

Yahoo!ニュース6月11日(木) 12時 0分配信 / エンターテインメント - エンタメ総合

「なぜか人口が増え続ける滋賀県のヒミツとは?」との記事が掲載されていました。

「年々出生率が低下し、人口が減っている日本。だけどそんななか、全国で2つの県だけが2025年まで人口が増え続けるとの国勢調査の結果があるらしいです。その県の一つは出生率が高いという沖縄県。そしてもう一つが滋賀県なんです。」

この記事は、自慢したいですね。

住みやすい県は、お隣の福井県がトップですが、滋賀県も全国的に上位にランクされています。何より滋賀は、自然公園の面積比率が示すように、豊かな自然があり、広い土地が安価で手に入れることができるのです。その上、大都市へのアクセスの良さがあります。京都まで約30分、大阪まで約50分で通勤が可能なのです。その他の背景もあるようですが滋賀県は、人口が増え続けるようです。

集まれ近江へ

九重山群きっての紅紫色のミヤマキリシマの平冶岳(ひいじだけ)

6月5日夕方、大阪南港コスモフェリーターミナルから、直行便”さんふらわあ”に乗り込んだ。展望通路に酒飲み数人が陣取り、出港前にワインで出来上がってしまった。酔いに任したとりとめのない話が続く、やはり山の話になってくる。

自然を相手しているので、結構厳しい状況下に出遭う。危険と隣り合わせの経験は、自己防衛に関わってくるので大脳旧皮質が頭をもたげる…。話で盛り上がる。色んな角度から微に入り細に入り全員が分り合うまで、楽しかった想いで、危なかったこと、辛かったことを繰り返し話す。「終わったかなー」と思ってもまだまだ話が続く。このテーマに語ることがなくなるまで続けられる。そして次のテーマへと移っていく。数々の本能に近い記憶が走馬灯のように駆けめぐっていく。

これらのひとつひとつの話には、大した意味がないが、何人が集まり話しているそのことに充実感が存在する。自己実存に触れることができたような気がした。

そうこうしていると、船窓から六甲山の黒い山陰と神戸の繁華街の明かりのコントラストが見事だ…。

翌日目が覚めると、霧で辺りが見えない中、別府観光港についた。

山名には、いきさつがある。豊後では九重山、肥後では久住山と長らく言いあっていたが、「山群の総称を九重、その最高峰を久住と呼んで、…」と山名の痛みの分けになった。この一節は深田久弥の「日本百名山」新潮社。

昭和39年刊行された以前は、久住山(1786m)が九州本土で最高峰の山となっていたのであろう。その後、昭和60年頃の再測量により、現在中岳が最高峰(1791m)となった。最高峰は大船山になったこともあり、九重山群の山々は突出した山がない。中岳・久住山・大船山は、5m以内で、ひしめきあい、造山活動からするとどれが最高峰になるか分からない。

今回、牧ノ戸峠から久住山、中岳、大船山、平冶岳と人気コースを辿ったが、6日はあいにく天気が悪く、久住山の登りは、ガスの中。でも、久住山の頂上では、時折雲が切れた。この一瞬、広がる裾野、遠くの阿蘇、祖母山の山並み等を垣間見て、久住山の山容の大きさの片鱗を見た。その後、雲もなくなり中岳から、御池越し見える久住山は、やわらかい山容で且つ威厳を保ちながら鎮座していた。やはり、深田久弥が言う、最高峰の座を譲っても久住山は、”品のある山”のようだ。

九重山群を探る基地になっている法華院温泉山荘にやっかいになった。東側には、大きな船がひっくり返ったように見える大船山、その並びに二つ山の優雅な姿の平冶岳があり、存在感のある三俣山の間に坊ガツルの平原が広がっていた。6月と言うのに夜間3時ごろ寒さで起こされた。真っ黒の山並み囲まれたこの盆地状に筋状に霧が漂い、天空には、星がまばたく幻想的な世界が広がっていた。

大船山に向かって木道を伝って歩き出した。平治岳をめぐるコースは、ミヤマキリシマの開花時期になっていた。中でも九重山群で最もミヤマキリシマが多いのが、平冶岳。南斜面から頂上までピンクに染まっていたジュウタンを敷き詰めたかのような素晴らしい光景に出合った。大戸越から仰ぎ見る平治岳は、ピンク一色だ。ミヤマキリシマの中に登る道、降りる道に分かれているが人の大渋滞。30分程度のところが3時間待ちとなり、途中の岩場手前で退却となった。

大船山頂上付近から段原火口と背景平冶岳

大戸越から仰ぎ見る平治岳

ミヤマキリシマは、九州の比較的標高の高い火山地帯に分布しているが、山ツツジが長年火山性ガスに晒され、できた品種とされている。ミヤマキリシマが群生しているところは、頂上付近のみで、山の裾野では殆ど見かけられなかった。硫黄岳から噴出するがスは高い頂き一帯を覆い、ミヤマキリシマ以外の植物の進入を拒んでいるのであろう。その結果、ミヤマキリシマだけの楽園になっている。50~100cm程度の背丈で、枝先に2,3個ずつ可愛らしい2cmほどの花で埋め尽くされていた。

それにしても、都会並みの人出である。ミヤマとは、人里はなれた深山に自生するというという意味で命名されたようだが、 これだけ人が押し寄せている昨今では、深山でなくなり、浅山である。これでは能がない。人里に近いところと言う意味から外山・端山でどうだろう。それとも裏山…。これもしっくりいかない。やはり美山キリシマか。

帰路も船旅となった…。

瀬戸内海の早朝

日1回 please click

にほんブログ村

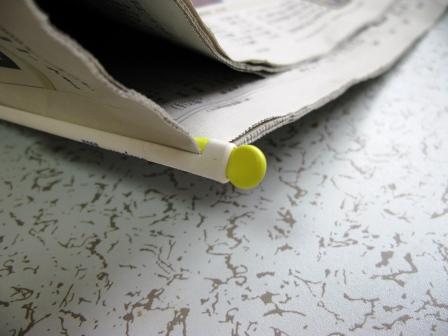

新聞のページを一度ずらしてしまうとなかなか元の状態に戻りませんね。

直している内に、益々新聞紙の折れ目も分からなくなり「いや」になります。

我が家では、ホッチキスで新聞紙の折り目の端を止めていました。

新聞紙の角が揃わず、ばらばら状態では、読む気がなくなります。

そうなんです。

新聞の折り目の真ん中に挟んで使う小物です。 1週間前から愛用しています。

サイズ:高さ138x幅10x厚さ6mm

重量 :3.5g(本体のみ)

差込可能範囲:新聞紙8面(2枚)~48面(12枚)

価格は350円位だそうです。

通勤途中などの屋外で新聞を読むときにも便利だそうです。

使わない時は上着の内ポケットや手帳などに挟んで保管が出来ます。

コースタイム 野洲駅 9:00 三上神社 10:00 近江富士花緑公園 12:00~12:20

銅鐸博物館 14:00 甲山古墳 14:15 野洲駅14:50

ウォーキングマップ コース

我が野洲市は、円錐形の三上山の横に野洲川が流れる風光明媚なところである。三上山(標高432m)は秀麗な山容から「近江富士」ともよばれ多くのハイカーがその姿に魅せられ四季折々に訪れてくる。

我が野洲市は、円錐形の三上山の横に野洲川が流れる風光明媚なところである。三上山(標高432m)は秀麗な山容から「近江富士」ともよばれ多くのハイカーがその姿に魅せられ四季折々に訪れてくる。今回は、三上山の頂上に登らず刻々山の姿が変っていく麓を一周することにした。この道は、日頃慣れ親しんで歩いているところでもある。昔に視点を置いてウォーキングを試みたところ、日頃気にもとめてなかった事柄に新しい発見を見出した。

朝鮮人街道は、徳川家康のお気に入りの吉道で、参勤交代にも使わせない道であったことや、庄屋土川平兵衛(つちかわへいべえ)と言うリスペクトされていた人物が野洲に存在したことを知った。更に、篠原大岩山の銅鐸、甲山古墳の石棺の出所などから古墳時代まで想いを馳せることが出来たウォーキングとなった。

このルートは既に→三上山11変化

さて、野洲南口駅から、朝鮮人街道の分岐点の三叉路に向かった。写真の右側が中山道で左側が朝鮮人街道の表示板が立ってあった。

小生は、大阪で生まれ野洲市に引っ越してきたので、幼少時代に培われる土地感もなく、且つ、歴史的な背景も持ち合わせていない。これが幸いして出合うひとつひとつが真新しく興味深い。

「朝鮮人街道は日本国を大きく見せるための蛇足の道…」との風評を聞いたことがあり、付け足しのイメージが強い街道と思っていた。よく調べてみるとただ単なる脇街道だけではなかったことが分り、安直に判断を下してはいけないと思った。

この街道は、徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利し、京都に上洛時に用いられた。その後、将軍が上洛の際に使われた吉道となった。そして、朝鮮人街道と呼ばれるようになったのは、朝鮮からの慶賀使節団である朝鮮通信使に使用するようになってからである。 滋賀県野洲市行畑で中山道から分岐し、八幡・安土・彦根を経由して、滋賀県彦根市鳥居本で再び中山道に合流している。織田信長の時代は、城下安土を通り、もっとも琵琶湖に近くて、景色のよい街道でもあったと伝えられている。由緒ある街道であったことを改めて知った。

朝鮮人街道の分岐点

更に、進んで行畑(ゆきはた)に大小2つのお地蔵さんが並んでいたのは知っていたが、素通りしていた。背くらべ地蔵の名の由来が書いてあった。お地蔵さんと背くらべをして、小さいほうのお地蔵さんと同じくらいの背になれば、「もう一人前だ」と言われたそうだ。

「背くらべ地蔵」

8号線沿いに御上神社があり、この神体山・三上山は、俵藤太のムカデを弓矢で退治したという伝説で知られている。山は二つの峰からなり、男山・女山とよばれ、頂上には信仰の山の例に漏れず巨石の盤座があり奥宮が祀られる。

→三上山初登山大会

三上山

三上山

の裏登山路の入口に「天保義民碑」が立てられていた。天保の飢饉の際、庄屋土川平兵衛らの偉業をしのぶ碑であるが、甲南をウォーキングするまでは、あまり関心もなく、単なる歴史上の石碑の類であった。

の裏登山路の入口に「天保義民碑」が立てられていた。天保の飢饉の際、庄屋土川平兵衛らの偉業をしのぶ碑であるが、甲南をウォーキングするまでは、あまり関心もなく、単なる歴史上の石碑の類であった。一昨年、JR草津線甲南駅の北西1キロほど行った矢川神社の入り口に、10mを越す巨大な石燈籠が建てられていた。この指導者が野洲の出身であったことを、そこで始めて知り、親近感を覚えた。

1842年、旧甲賀郡、旧野洲郡 旧栗太郡の総勢約数千人の農民がいっせいに蜂起し、三上村に向かい、検地役人のいる三上村を包囲した。これが、歴史的に有名な天保一揆である。

短い測量竿で測り、従前との増加面積を年貢として取り立てる不正な検地に対しての抗議であった。

「経済対策として給付金支給、三年後からは、消費税増税による税金の取り立て」 今も昔も御上のやることはあまり変らない。

三上神社付近から雨が降り出してきた。今日の天気予報では、午後4時ごろから雨予報であったが、午前10時頃から”ぽつぽつ”と降り出し、北桜では、かなり降り出した。三上山の周辺は、予報通りの天気にならない特別な地域だ。

麦畑の向こうにある菩提寺山(353.3m)は、雨の中霞んでいた。8号線沿いから見られる三上山は、端正な姿をしているが、裏の若宮神社横から眺めた三上山は、双耳峰である。だが、写真では滅多に紹介されていないのが不思議だ。田園地帯に溶け込んだ三上山は、なだらかな曲線を持ち、実に素晴らしい山並みをしている。 →近江富士表裏

雨に霞む菩提寺山

野洲市は銅鐸の里として知られているので、銅鐸博物館に寄ることにした。この建物の裏側に大岩山があり、中腹から銅鐸が見つかった。 明治14年に14ケ、昭和37年には、10ケ出土した。日本最大の高さ134.7㎝・重さ45.47㎏。銅鐸は、弥生時代に作られた青銅製の鐘で、祭祀に使用された。

前々から、なぜ小篠原大岩山で24ケの多くの銅鐸が埋葬されていたのか長らく疑問を持っていた。たまたま広報”やす”「6月号大岩山銅鐸から見えてくるもの」でその解説があった。ここは、弥生時代の終わりから古墳時代への社会の移り変わりを示す地域であった。銅鐸は、米つくりが始まった弥生時代には祭器で重要な道具であった。ところが、3世紀後半、財力を蓄えてきた権力者が出現した。彼らにとっては、銅鐸が邪魔になり壊したり、かき集められて埋められたと推測されている。この大岩山は、昔の廃棄物処分場であった。

銅鐸博物館

桜生(さくらばさま)史跡公園には甲山古墳があった。直径34㍍の円墳で低い入り口(羨道)を6㍍ほど入っていくと中は長さ6.6㍍、幅2.6㍍、高さ3.2㍍の石の部屋があり、そこには大きな凝灰岩を刳り抜いた家型の棺がおさめられていた。案内板には、「長さ2.6m幅1.6m高さ約2.0mの熊本県宇土半島の凝灰岩でつくられた家形石棺…」と書かれていた。この熊本県・凝灰岩で「おや」と思った。

小生、岡山に単身赴任したことがあった。会社が休みになると、岡山市内から総社まで吉備路をよく歩いた。この一帯は、縄文時代に稲が持ち込まれ、弥生時代には集落が出来ていた。そして、古墳時代には、巨大な古墳を多くつくられていた。この中に巨大な前方後円墳の造山古墳の石棺が、阿蘇の凝灰岩でつくられたことを思い出した。当時九州の石材でつくられた石棺が瀬戸内海沿岸を通って岡山の内陸部までどのようにして運ばれたのか ...」と思いを馳せたことがあり、よく覚えていた。

今回、さらに奥深い近畿内までどうして運んだのか、更に疑問が出てきた。さらに、野洲のこんなところに権力が存在したのか益々分からない。

なぜなら、吉備は、中国山地の風化した花崗岩があり、多くの砂鉄を含んでおり、「たたら跡」も多く見かけた。吉備は出雲をしのぐ鉄の一大産地だった。つまり、石器に代わって鉄製の鎌や鍬、鋤といった農業用具をいち早く普及させていた。古墳時代の吉備は、こうして得た豊かな経済力で多くの人口を支え、やがて大和に対抗しうる吉備王国になっていた。この結果、古墳群が出来上がったことが容易に推測できた。 それに引き換え、野洲の大岩山古墳群は、なにをバックに出来上がったのであろう。また、こんなとろまで「熊本県宇土半島の凝灰岩」の情報がどうして伝わってきたのか…次から次となぞが多過ぎる。深入りすると益々分からなくなってきた。

桜生(さくらばさま)史跡公園の甲山古墳

さて、守山市は、28日、不況下の生活支援として上水道の基本料金を10月1日から1年間免除する、と発表した。この取り組みは、全国的にもめずらしいと言われています。2005年4月に使用料金を値上げして以降、大規模な設備投資をしていないうえ、供給量も従来通り維持しており、市は「健全財政を維持できる」としています。山田市長は「不況で市民生活や企業経営が圧迫される中、元気をだしてもらいたいというメッセージを込めた」と話しています。 この間、守山市は、約1億5000万円の減収になるが、英断されたようだ。 → …産経新聞…

お役所は、一旦税金で召し上げたお金をこのような形で還元させる守山市は、新しい市制の姿を示しています。

従来は、毎年、2~3月になると、あっちこっちの道路が掘り返されることが目に付きます。お役所は、年度末までに、予算を無理やりでも使い切ってしまうためです。予算を余らせると次年度の予算が減らされてしまう。この単年度主義に問題があります。

家庭や企業ではお金が余ったら貯蓄をして将来に備えるのですが、お役所では、使い切る必要があるのです。その上、予算を拡大する役人が優秀と判断されます。そのために安直で無駄な投資も多くなっているのです。

あまったお金は、無駄なものに使わず市民に返却する守山市に拍手を送ります。

さて、小生はイチゴを毎年30~35株植え付け、品種は、家庭菜園で最も作り易い「宝交早生」の露地栽培を行っています。収穫が終わると最も大切な時期を迎えています。

イチゴ作りで現在、2ツこだわりを持って栽培に励んでいます。そのひとつは、収穫量に大きく影響を与えるランナー育苗です。

イチゴは多年生の宿根草ですが、株が古くなると実が多くなり小果になります。このため、ランナーの節毎に子苗が出来ますのでこれを養成します。親株1株からランナーが3~5本伸ばし、子苗にして20ケ程度株が出来ます。そして、「最初のランナーは親の病気などの性質を受け継ぐので、2番目から使用するように」と言われています。ここまでの知識は、イチゴを栽培すれば、直ぐに習得できます。

さて、以前、農業学習でイチゴ業者がやっている水耕栽培を見学する機会がありました。定時間毎に自動的に液肥が送られてきます。小生にとってはこの栽培法についてはどうでもよかった。ただ、イチゴの苗作りに関心があった。

「これだけ多くのイチゴの苗がありますが、どう調達されているのですか」と質問した。

「新種の苗は購入しますが、苗が高いので、栽培しています」そして、

「ランナーの2番目以降を苗にします…」「そうですか」と受け答えた。

一般に言われている通りかと思っていると。…沈黙後、

「ランナーを伸ばす親株は、実をつけないようにして育てます」と秘密を打ち明けてくれました。

現在、来年度のランナー育苗を育てる準備中です。畝幅100cmに対してこの苗の大きさは70cm以上あります。今後、ランナーがどんどん出てきますが、4本程度に制限しないと小さい苗が出来すぎて良い苗が出来ません。無論、追肥をしていきますが、イチゴの根は肥料に極めて弱いので離してやります。自作の魚かす比率の多い”ぼかし肥”をやっています。 → ぼかし肥の造りかた

ランナー育苗の準備中

2ツ目のこだわり。

今までは、花が咲くと「せっかく花が咲いた」との思いですべてそのまま成長させていた。その結果、大きい粒が出来なかった。一昨年から、思い切って摘果をするようにした。摘果は、同じ花房の中でも、始めに咲いた素質のよい果実を残して、後発を摘み取った。花房は20~30個もの花が咲きますが、7~10個くらいまでにして一粒一粒を大きく育てるようにした。

尚、今年2月頃には、暖冬気味になり、花が咲き果実してしまったが、これはすべて取り除いた。

9月頃 植え付け 低温で休眠 4月頃摘果時期

5月連休から20日前後まで収穫が出来た。イチゴの粒は、15~20㎜程度。市販のイチゴは色んな品種が開発されて、大きくて甘くて美味しいですが、中身を割ると白っぽい。小生のイチゴは、本来イチゴに備わっている甘酸っぱい香りを持っており、所謂「こく」があります。割ると中まで赤く完熟しています、これは買うことが出来ません。

小粒もできたので、自家製ジャムに。思ったよりおいしかった。

大粒イチゴ 自家製ジャム