数年前、揖斐川上流の総貯水量日本一を誇る徳山ダムに行った。

この奥に、ミステリアスな山容をした“冠山”があることを知った。その形姿が“冠”に似ているところからそう呼ばれている。

この山は、福井県南東部から岐阜県にかけて広がる山深い越美山地にあり、県境には、夜叉ヶ池・能郷白山・平家岳など一段高い丘陵が1列に並んでいる。なかでも冠山は特異な姿形しており、人を引き付ける山である。それゆえ、「21世紀に残したい自然100選」に選ばれている。

冠山がただならぬ突っ立っているので、木越しに山越しに、どこからでも眺められた。

多少のアップダウンはあるものの、標高1,200mの尾根伝いの快適な歩きとなった。

遠くを眺めると、民家も見当たらず、のびやかな丘陵地帯がひろがっていた。浸食から取り残された準平原の各所の固い残丘も長い年月の間に削られ、丸みを帯びていた。

ふと気づくと、所々雲の間から僅かな太陽光が差し込み、幾重にも連なる山並みが、パッチワークのような絵模様になっていた。何だか動く気配も。

雲間をつきぬけてきた陽射しが山肌を照らしていた。同時に山並みに雲が映り込んでいたのだ。

私にとっては、初めて意識した光景であった。

冠平から頂上までは一気に立ちあがり、岩場になった。急登を上り詰めると、爽快な頂上に達した。

金草岳、東側には能郷白山をはじめ、奥美濃の山々を求め、白山も探した。

この茫洋とした風景を堪能していたのだが、突然、光芒が出現。

雲の切れ間から光が漏れ、尾を引くように幾重もの光柱が地上へ降り注いできた。

薄明の斜光が今まで見えていなかった山襞の陰翳を鋭くさせ、山沿い一帯が煌々ときらめきだした。天空のよろずの神々が降臨するかのような様相は、誰もが敬虔な気持ちになるものである。

2020年11月5日、3時間半の短い山旅だったが、大自然の稀有な一コマに出合えたのは幸運だった。

今回の山行きは、絆を深めたいつもの4人組ではなかった。コロナ禍がこんなところに影を落としていた。

この奥に、ミステリアスな山容をした“冠山”があることを知った。その形姿が“冠”に似ているところからそう呼ばれている。

この山は、福井県南東部から岐阜県にかけて広がる山深い越美山地にあり、県境には、夜叉ヶ池・能郷白山・平家岳など一段高い丘陵が1列に並んでいる。なかでも冠山は特異な姿形しており、人を引き付ける山である。それゆえ、「21世紀に残したい自然100選」に選ばれている。

古き時代の烏帽子冠に似た冠岳

冠山がただならぬ突っ立っているので、木越しに山越しに、どこからでも眺められた。

多少のアップダウンはあるものの、標高1,200mの尾根伝いの快適な歩きとなった。

遠くを眺めると、民家も見当たらず、のびやかな丘陵地帯がひろがっていた。浸食から取り残された準平原の各所の固い残丘も長い年月の間に削られ、丸みを帯びていた。

ふと気づくと、所々雲の間から僅かな太陽光が差し込み、幾重にも連なる山並みが、パッチワークのような絵模様になっていた。何だか動く気配も。

雲間をつきぬけてきた陽射しが山肌を照らしていた。同時に山並みに雲が映り込んでいたのだ。

私にとっては、初めて意識した光景であった。

パッチワークの絵模様のような山並み

冠平から頂上までは一気に立ちあがり、岩場になった。急登を上り詰めると、爽快な頂上に達した。

金草岳、東側には能郷白山をはじめ、奥美濃の山々を求め、白山も探した。

この茫洋とした風景を堪能していたのだが、突然、光芒が出現。

雲の切れ間から光が漏れ、尾を引くように幾重もの光柱が地上へ降り注いできた。

薄明の斜光が今まで見えていなかった山襞の陰翳を鋭くさせ、山沿い一帯が煌々ときらめきだした。天空のよろずの神々が降臨するかのような様相は、誰もが敬虔な気持ちになるものである。

2020年11月5日、3時間半の短い山旅だったが、大自然の稀有な一コマに出合えたのは幸運だった。

山沿い一帯が煌々ときらめきだした光芒

今回の山行きは、絆を深めたいつもの4人組ではなかった。コロナ禍がこんなところに影を落としていた。

岐阜県と三重県、滋賀県の県境に位置するところに烏帽子岳(865.1m)がある。上石津の「時(とき)」地区にあるので、時の烏帽子岳と呼ばれている。

この山を知ったのは、 いなべ市の「梅まつり」の公園から遠望した時である。美濃富士と呼ばれるだけあって、ひと際美しい山姿であった。ところで、この山は県別に47巻もある山岳雑誌『山と溪谷』の岐阜県版にさえ掲載されていない秘めた山である。この山のリーフレットに”たおやかな山”と紹介されていた。

”たおやか”と云う文字が、私をゆすぶった。漢字で表すと「嫋やか」である。人や樹、地形などについての雰囲気を伝える言葉であるが、日頃耳にしない昔の言葉である。どんな山なのか、行く気になった。

細野ルートは、頂上近くで大岩コースと展望コースに分れ、上り120分・下り90分と手軽に登山ができる。

「壬申の乱と輿越え峠の由来」の看板のある烏帽子岳林間広場の駐車場を出発。「登山者の皆様へ」 と書かれた案内板が付けられた柵の扉から登山路となった。第一展望ポイント~第四展望ポイントから大岩コースを辿り頂上へ。

3月下旬になると温かくなってきていたが、この季節は三寒四温。雪がちらつき、高度が上がるにつれて、雪化粧に変身していった。鈴鹿山脈の藤原岳~御池岳が美しい。下りは展望岩コースを辿った。これ程身近に霊仙山が見えるとは驚きであった。

往路の各展望ポイントから再び雄大な光景を一望できた。普段の生活ではどうしても視界は狭く、身近なものをみているが、ゆるやかに広がっていく峰々を眺めながら、”たおやか”と云う言葉が浮かんできた。

この言葉を日常使う友人がいたので、いささか理解していたつもりである。 「たおやか」という言葉に使われている「たお」とは、「たわむ」という言葉から来ている。枝などがしなやかに曲がる様子を表す言葉である。曲がるけれど折れることがないしなやかな様子から、しなやかで美しい女性やその仕草を表す言葉である。

それにしても、この言葉は、色んな場面でも見かける。大辞林に 「 -な乙女」 「 -な山の峰々」 「 -な舞の手振り」などの文例に見られるように、山にも「たおやか」という言葉が使われている。

「たおやかな山の峰々」という用例を解釈すると、山の峰々が、しなやかにたわみながら延びている様を表している。

ここで、ハタと気付いた。”たおやかな山”と紹介されているのは、この山の姿でなくて、4か所も展望ポイントを設けられていることからして、たおやかな山の峰々が広がっていることを示したかったのでは、・・・・。だから、言葉として、「たおやかな山」でなく「・・・の山々」とか「・・・の峰々」が相応しいとうそぶいてみた。

「たおやか」という言葉は、ひらがなで表記されるケースが多いが、漢字でと表記すると、「嫋やか」である。

「嫋やか」の漢字は、「たおやか」と読まれるが、「しなやか」とも読む。本来の意味は、女性の姿が弱々しく優雅で美しいさまであったり、曲がった木のような女性の身のこなしなどを云い表す言葉である。 この言葉、枕草子の「萩、いと色深う、枝たをやかに咲きたるが」に始まり「たおやかな風景」「たおやかな味わい」「たおやかな世界」「たおやかな心」と広範囲に使われている。

この女偏に弱い「嫋」の文字からすると、「嫋やか(たおやか)」は、本来の意味合いからあまりにも逸脱しており、実のところ戸惑いを禁じ得ない、妙な言葉である。

この山を知ったのは、 いなべ市の「梅まつり」の公園から遠望した時である。美濃富士と呼ばれるだけあって、ひと際美しい山姿であった。ところで、この山は県別に47巻もある山岳雑誌『山と溪谷』の岐阜県版にさえ掲載されていない秘めた山である。この山のリーフレットに”たおやかな山”と紹介されていた。

”たおやか”と云う文字が、私をゆすぶった。漢字で表すと「嫋やか」である。人や樹、地形などについての雰囲気を伝える言葉であるが、日頃耳にしない昔の言葉である。どんな山なのか、行く気になった。

細野ルートは、頂上近くで大岩コースと展望コースに分れ、上り120分・下り90分と手軽に登山ができる。

「壬申の乱と輿越え峠の由来」の看板のある烏帽子岳林間広場の駐車場を出発。「登山者の皆様へ」 と書かれた案内板が付けられた柵の扉から登山路となった。第一展望ポイント~第四展望ポイントから大岩コースを辿り頂上へ。

3月下旬になると温かくなってきていたが、この季節は三寒四温。雪がちらつき、高度が上がるにつれて、雪化粧に変身していった。鈴鹿山脈の藤原岳~御池岳が美しい。下りは展望岩コースを辿った。これ程身近に霊仙山が見えるとは驚きであった。

往路の各展望ポイントから再び雄大な光景を一望できた。普段の生活ではどうしても視界は狭く、身近なものをみているが、ゆるやかに広がっていく峰々を眺めながら、”たおやか”と云う言葉が浮かんできた。

この言葉を日常使う友人がいたので、いささか理解していたつもりである。 「たおやか」という言葉に使われている「たお」とは、「たわむ」という言葉から来ている。枝などがしなやかに曲がる様子を表す言葉である。曲がるけれど折れることがないしなやかな様子から、しなやかで美しい女性やその仕草を表す言葉である。

それにしても、この言葉は、色んな場面でも見かける。大辞林に 「 -な乙女」 「 -な山の峰々」 「 -な舞の手振り」などの文例に見られるように、山にも「たおやか」という言葉が使われている。

「たおやかな山の峰々」という用例を解釈すると、山の峰々が、しなやかにたわみながら延びている様を表している。

ここで、ハタと気付いた。”たおやかな山”と紹介されているのは、この山の姿でなくて、4か所も展望ポイントを設けられていることからして、たおやかな山の峰々が広がっていることを示したかったのでは、・・・・。だから、言葉として、「たおやかな山」でなく「・・・の山々」とか「・・・の峰々」が相応しいとうそぶいてみた。

「たおやか」という言葉は、ひらがなで表記されるケースが多いが、漢字でと表記すると、「嫋やか」である。

「嫋やか」の漢字は、「たおやか」と読まれるが、「しなやか」とも読む。本来の意味は、女性の姿が弱々しく優雅で美しいさまであったり、曲がった木のような女性の身のこなしなどを云い表す言葉である。 この言葉、枕草子の「萩、いと色深う、枝たをやかに咲きたるが」に始まり「たおやかな風景」「たおやかな味わい」「たおやかな世界」「たおやかな心」と広範囲に使われている。

この女偏に弱い「嫋」の文字からすると、「嫋やか(たおやか)」は、本来の意味合いからあまりにも逸脱しており、実のところ戸惑いを禁じ得ない、妙な言葉である。

展望ポイントからのたおやかな眺望

「21世紀の森」と言う言葉を冠称した公園とか広場が、日本各地にある。奥美濃の関市板取地区にも、「21世紀の森公園」がある。ここには、珍しい巨大な『株杉』が密集しているので、全国から多くのカメラマンが集まってくるところだ。

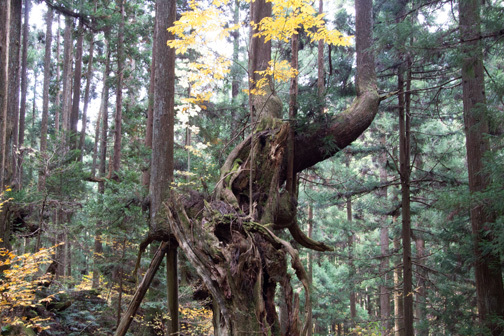

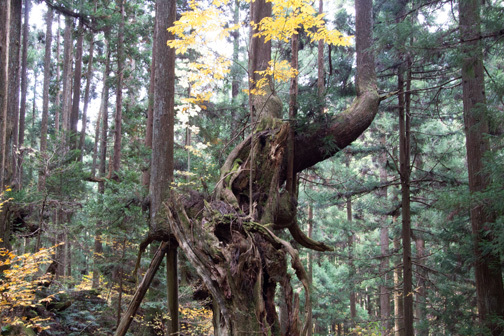

駐車場から蕪山(かぶらやま)を目指しして、遊歩道をしばらく登って行くと株杉の森が現れた。

杉は、太陽の光を求めて真っ直ぐな幹が、上に伸びていくものだと、思っていた。ところが、異様なぐらいずんぐりとした大株から、何本もの支幹が伸びていた。つい「どうなっているの」と呟いてしまった。中には、余にも肥大化した樹形には、呆気にとられた。

もともと、杉は生命力が驚くほど強い。風などで幹が折れても、その脇からも発芽し、幹が株立ちすることもある。また雪圧で地に付いた枝から発根することもある。だから、樹木から厳しい自然環境の中を生き抜くたくましさ、脈々と受け継がれる生命の逞しさを感じ取れるのだが・・・・・。

里山に近いところに、100本以上もの大株が群生していることは、誰が見ても人工的につくりだされた姿なのか、自然界の成り行きで出来上がったものか、一目瞭然であった。

株から少し上部の幹を何度も刈り取られ木材として収穫。その部分からまた新しい幹が生え・・・。それを何度も繰り返された。その結果、グロテスクな株杉が出来上がったのだ。推定樹齢は400年〜500年。 一口に500年前とは、応仁の乱によって幕を開けた戦国動乱の時代が本格的に始まった時代から営々と人の手によって、萌芽更新させてきたのである。杉にとっては、これから伸びようとする幹をバッサリ。たまったものではない。

私は、自然と人とのかかわり合いに繋がった里山の森について、決して反対しているわけではない。自然との共生の中で生活して行くことは大切なことである。 ただ、同じ生き物をここまで、痛めなくてもいいのではないか。 人の「業」を感じ取っていた。なり【業】・わざ【業】、でなく、ごう【業】である。

昨年、『株杉』の写真が、滋賀県の写真展で入賞したと言っていた。

「今回、ここに来ても、もう遅い」

なぜなら、「凄い生命力だとか、パワーをもらった」など感動される写真を撮っても

評価されないだろうと。

冗談交じりで、「審査員が変わったころに・・・・」と言っていた。

杉の苗を眺めていると、ほっとした。500年後、この保護地区で真っ直ぐに伸びてもらいたいものだ。

駐車場から蕪山(かぶらやま)を目指しして、遊歩道をしばらく登って行くと株杉の森が現れた。

杉は、太陽の光を求めて真っ直ぐな幹が、上に伸びていくものだと、思っていた。ところが、異様なぐらいずんぐりとした大株から、何本もの支幹が伸びていた。つい「どうなっているの」と呟いてしまった。中には、余にも肥大化した樹形には、呆気にとられた。

もともと、杉は生命力が驚くほど強い。風などで幹が折れても、その脇からも発芽し、幹が株立ちすることもある。また雪圧で地に付いた枝から発根することもある。だから、樹木から厳しい自然環境の中を生き抜くたくましさ、脈々と受け継がれる生命の逞しさを感じ取れるのだが・・・・・。

里山に近いところに、100本以上もの大株が群生していることは、誰が見ても人工的につくりだされた姿なのか、自然界の成り行きで出来上がったものか、一目瞭然であった。

株から少し上部の幹を何度も刈り取られ木材として収穫。その部分からまた新しい幹が生え・・・。それを何度も繰り返された。その結果、グロテスクな株杉が出来上がったのだ。推定樹齢は400年〜500年。 一口に500年前とは、応仁の乱によって幕を開けた戦国動乱の時代が本格的に始まった時代から営々と人の手によって、萌芽更新させてきたのである。杉にとっては、これから伸びようとする幹をバッサリ。たまったものではない。

私は、自然と人とのかかわり合いに繋がった里山の森について、決して反対しているわけではない。自然との共生の中で生活して行くことは大切なことである。 ただ、同じ生き物をここまで、痛めなくてもいいのではないか。 人の「業」を感じ取っていた。なり【業】・わざ【業】、でなく、ごう【業】である。

昨年、『株杉』の写真が、滋賀県の写真展で入賞したと言っていた。

「今回、ここに来ても、もう遅い」

なぜなら、「凄い生命力だとか、パワーをもらった」など感動される写真を撮っても

評価されないだろうと。

冗談交じりで、「審査員が変わったころに・・・・」と言っていた。

杉の苗を眺めていると、ほっとした。500年後、この保護地区で真っ直ぐに伸びてもらいたいものだ。

伐根から発生していた立条枝が林立

原型すら留めていない株杉

朽ち果てた老木の一隅に種子が発芽して、新たな苗木

日付 :3月21日

山名 :養老山

コースタイム :近鉄養老駅 9:30 養老の滝 10:20 登山口 11:10 三方山 11:50

養老山 12:40 小倉山13:20 登山口14:20 近鉄養老駅 15:20

名神高速道路の養老インターを通過するたびに、存在感のある山容を見かけた。この近くには、よく知られた養老の滝がある。が、この滝を見たこともなかった。無論養老山も行ったことがなかった。

この日、滋賀・京都方面の天気予報は優れず、かろうじて、岐阜県の養老山地周辺が晴れマークになっているので、出かけることになった。養老山にいくには、JR野洲駅から米原経由して、大垣駅へ、更に近鉄養老線へと乗り継がなければならない。

乗車直後、車窓の窓ガラスに雨粒が叩きつけ、鈴鹿の山々は雲にかすみ不安な出足となった。米原駅に降り立った時にも、依然強い雨が降り薄暗く肌寒かった。ところが、大垣に近づいてくると、幾分雨雲も薄くなり、時折柔らかな日差しが射してきた。養老駅まで来ると青空が見え始めた。

鈴鹿山脈・養老山地などひと山越えると、これだけ天気が様変わりするものかと、その時は実感し、そして天気予報通りになったことにも感心した。だが、天気はそんなに簡単なものでなかった。山中は荒れに荒れた。山行の天気予報は平地と違い慎重でなければと痛感させられた山行となった。

JR米原付近の雨降り 近鉄養老線の晴れ

近鉄養老駅のホームに降り立つと、瓢箪が所狭しと吊るされていた。多分、養老の滝に関わることだろうと思ったが、その言われが分からなかった。 駅前の店屋に瓢箪が売られていたので、おかみさんに聞いてみたところ「孝行息子が、瓢箪に水を汲んで父にもち帰ったところ、酒になったという言い伝えから、瓢箪は当地の代表的な土産物になったのです。今では、角のない曲がった形からして、無病・夫婦円満として買い求められます」と、謂れを話してくれた。

近鉄養老線養老駅に吊るされた瓢箪の出迎え

養老の滝

駅前の広場から養老の滝まで、滝谷という川に沿って2.2kmほどの舗道された上り坂が続いた。松風橋・不動橋・渡月橋・妙見橋、更に2ツ3ツの名前が定かでない橋を渡って行った。養老ランド・野外ステージなどでガンガン音楽が、景気付けに鳴らしていたが、人影がほとんどなかった。我々は、ここには用事もないのでドンドン進んで、滝上の駐車場までやってきた。受付で、養老頂上までの地図をもらった際、「今日はすでに登られている方が多くおられます」と話されていた。ここは、ハイキングコースが整備されており、多くのハイカーが気軽に来られるところである。

駅前の広場から養老の滝まで、滝谷という川に沿って2.2kmほどの舗道された上り坂が続いた。松風橋・不動橋・渡月橋・妙見橋、更に2ツ3ツの名前が定かでない橋を渡って行った。養老ランド・野外ステージなどでガンガン音楽が、景気付けに鳴らしていたが、人影がほとんどなかった。我々は、ここには用事もないのでドンドン進んで、滝上の駐車場までやってきた。受付で、養老頂上までの地図をもらった際、「今日はすでに登られている方が多くおられます」と話されていた。ここは、ハイキングコースが整備されており、多くのハイカーが気軽に来られるところである。通行止めをされた林道を通り、沢を渡ったところに登山口と記された古い標識があった。直ぐにジグザグが延々と始まった。この交互に折れ曲がった道が終わると同時に法面を登りきり、平坦部となった。ここには一休みできるベンチも備えられていた。この辺りまでは天気について気にもならなかった。だが、丸太を敷いた階段状の尾根道を登り高度があがっていくに従って氷雨が降りだし始めた。同時に、下山してくるハイカーがいた。上の状況を聞いてみると「風が強くなり、視界も悪なってきたので下山してきた」と言っていた。

兎に角、天候の様子を見ながら、我々は三方山まで登ってみることにした。 この地点の標高は730m。養老の頂上859mからすると苦しい登りは終わっていた。でも、すでに12時に迫っていた。我々チームの約束ごととして冬季では、12時をタイムリミットとして引き返すことにしていたが、階段付の幅広い散策路であり、頂上まで安全に辿りつけるとの判断から、前進することにした。

いきなりのつづら折り

ジグザグが終わり一息入れられベンチ

三方が見えることから三方山

笹原峠から小倉山に向かった。この辺りでは、急登もなくうねうねした道になった。天気が良ければ展望もよく楽しいところであろう。しかし、視界が悪く、行く先が見えなくなってきた。三方山付近では、かなりのハイカーの姿もみられたが、ここまで登ってくると全く見られなくなった。彼らは危険を感じ、頂上を踏まずに下山してしまったようだ。 登るにつれて一段と霧が辺りを覆っていった。見る見るうちに野山を真っ白に覆いつくしていった。霧は、瞬く間に枯草であり、樹の葉であり地物でありあらゆるものに纏わりついて、真っ白な世界へと変貌させていった。多分、霧は0℃を下回っているに違いない。だから、ものに触れると瞬時に氷に変身していくのであろう。

笹原峠から小倉山を目指す

林道を回り込んで養老山を目指す

養老山から小倉山へ下山中

林道を回り込んで藪をかき分けて行くと一等三角点のある場所に12時40分到着した。見栄えのしない頂上であった。でも頂上に立った時の充足感があった。ここはあまりにも寒いので、小倉山まで引返して、遅い昼食となった。

林道を回り込んで藪をかき分けて行くと一等三角点のある場所に12時40分到着した。見栄えのしない頂上であった。でも頂上に立った時の充足感があった。ここはあまりにも寒いので、小倉山まで引返して、遅い昼食となった。この休憩時、強風が吹き荒れ、帽子や・手持ち品が飛ばされた。突然辺りがあわただしくざわついた瞬間、雲や霧が、あとかたもなく消えうせ、足元から広がる海岸線も現われ来た。

今日の天気は、目まぐるしく変わった一日であった。

小倉山から視界広がる雲散霧消の時

駅近くから養老山を望む

登山口の受付でもらった案内地図