それぞれに特色があった。

敦賀市内から望める山の中でも、一際目を引くのが、敦賀平野の南にそびえ敦賀で最も高い山「野坂岳」。市街西部の沓見や関から眺める姿が富士に似ており、市民からは「敦賀富士」と呼ばれ、親しまれていた。登山道の途中に一ノ峰、二ノ峰などの呼び名があるが、かつて霊場のなごりである。

西方ヶ岳は敦賀半島に浮かぶ秀峰。名前の由来も、西方浄土のように見えたからであろう。 西方ヶ岳から蠑螺ヶ岳へと縦走した時、海上に浮かぶ白砂の水島が、特に美しかった。

岩籠山の沢沿いの道を渡渉しながら登り詰めると、なだらかに起伏するクマザサの平原が広がっていた。この変化に富んだ岩籠山は、敦賀三山の中でも、最も人気があるようだ。

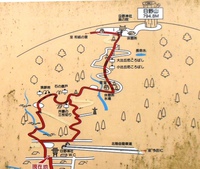

日付:2015年9月5日(土)

山名:岩篭山(765m)

コースタイム:新疋田9:10 登山口9:50夕暮山分岐12:20(昼食)山頂13:20インディアン平原13:30夕暮山分岐14:20登山口16:30

新疋田17:09

新疋田駅は、塩津駅の次の無人駅であった、その次が、敦賀駅だ。福井県と滋賀県の県境にある身近にある駅である。駅舎は、チェーンソーやオノなどを使ったログハウスの平屋建てで、その内部は鉄道フアンにとって特別なところなのであろうか、賑やかに鉄道写真が飾られていた。 人気もなく閑散とした駅前には、岩篭山登山のコース案内板が目についた。この山を目指人が降り立つのであろう。

店屋も見かけない集落を通り過ぎ、登山口へと向かった。そこには既に数台の自動車が駐車していた。

登山路は、谷川沿いに付けられており、何回も渡渉を繰り返しながら登るルートである。 渡渉と言えば、腰まで浸かって川をわたるように思われるが、そんな大げさ物ではなく、飛び石を伝って渡る程度のものである。

数が多いと聞いていたので、勘定してみた。15回程度勘定していたが、途中から分からなくなってしまった・・・・・多分20以上あるのであろう。

沢を離れて、法面のジグザグの急登になった。ここを乗り切ると夕暮山と岩篭山の分岐点に到達した。ここまで来れば、ひと安心。時間も12時となり、昼食になった。

地図上では、直ぐそばに頂上があるのだが、山では回り込んでいかなければならないことがある。分岐からは、登りのはずが下りとなり不安になっていると、やれやれ登りとなった。尾根を進み、左手に山頂への道を辿って行くと山頂に達した。

日常生活の街並みは、邪魔ものがあれば橋をつけたり、トンネルを掘ったりして直線的で便利ある。でも、地形にそって付けられた山道は、くねくねしている。それでも山に行くのは何だろう。人は合理的な世界だけに、住めないようだ。不便でも自然の中に身を置きたくなるようだ。

養老孟司さんは「都会の人は田舎へ行き、田舎の人は都会へ」と言っている。「都会―田舎・参勤交代論」。

岩篭山頂上からササをかき分けて下って行くと、花崗岩の巨岩が点在していた。インディアンが出没するかのような風景からインディアン平原と呼ばれているようだ。敦賀湾まで見渡すことができ、街並みが眼下に広がっていた。

帰りは、元来た道を引き返した。足が疲れたのか、飛び石を上手く渡れず、何人も谷川にドボン。

問題は、ここに行く交通の便が悪さだ。一時間当たりの列車本数が1本多くて2本。その上、青春きっぷを活用したので、トータル10時間を要してしまった。でもいいこともある。この特別格安きっぷによる交通費は、二分の一、特急券を使ったとして三分の一で済んだことだ。 たまたまだが、北鯖江駅に降り立つと、山仲間の知人のグループで出会った。我々と同じような考え方して、福井のカタクリの開花時期に合わせた青春きっぷを利用していた。

日付: 4月4日(土)

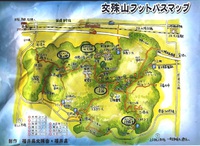

山名: 文殊山

コース: JR北鯖江駅(10:00)~酒清水参道口(10:20)~橋立山(11:20)

~350m三角点(奥の院)(12:10)~文殊山本堂(13:10)~

二上駐車場(14:30)~JR大士呂駅(15:17)

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。清水参道口~橋立山の間は、人に出会わなかったが、奥の院~文殊山では大勢の人で賑わっていた。

「ここには毎日来ています」、と地元の人が話しかけてきた。「どうして」と返事をするとにやりとしていた。少ししてから解ったのだが、文殊山の標高は365m。この数値の語呂合わせで365日だった。また、文殊山本堂で店を開いていたオジサンは「この10年で花山として人気になり、訪れる人が増えた」、と言っておられた。

目当てのカタクリ草は小さな群落が、あちらこちらに見られた、文殊山周辺では大きな群落をつくっていた。最近山野草といえども、管理下の庇護のもとに育てられ、野性味が欠ける傾向がみられるが、ここではロープも張られていない、なすがままの野趣にあふれていた。

この一帯はカタクリ草に混じって数々の山野草にも出会った。仲間は、日ごろ蓄えてきた山野草の知識を競うように次から次へと山野草を見出しては、名前を言い当てていた。

春蘭・猫の目草・イカリソウ・ ショウジョバカマ・キクザキイチゲソウ・エンレイソウ・各種のスミレ・ヒメニラ・ヤマエンゴサク・ヤマワサビ・タムシバ・・・・・・などきりがない。

私は名前がわからないけど、一度や二度出合い馴染のある花もあった。花談義に加わることが出来たのは、モクレンの花に似たタムシバかコブシの見分け方だけであった。結局葉っぱが見られなかったので、タムシバだった。

カタクリ草は日が昇ると、人だったら背骨が砕けるほど、「これでもか」と弓なりに反り返る。この姿を期待していた。あいにく、曇り模様で、元気いっぱいの姿を見ることが出来なかったのが残念。

自生している曇り模様のカタクリ草群落

同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。

同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。以前、高山植物の女王とよばれているコマクサがピンク色の花を付けて群生していた中で、いとも簡単に白いコマクサに出会ったことがあった。同じように、カタクリもピンク色をしているのだが、以前からシロバナカタクリを探し求めていた。カタクリの花と今庄(藤倉山)

今回は蕾であったが、シロバナカタクリに出合えたのは幸運であった。

「福井県敦賀市から見える野坂岳は、別名「敦賀富士」ともよばれ、美しい山です。一度は足跡を残しておきたい山だ」と答えたものの、私自身、地図でしか行ったことがなかった。5月24日出かけた。チャーターしたバスの車窓から、右から山岳信仰の名残なのであろうか、一の岳・二の岳・三の岳と呼ばれている連山を初めて見た。

野坂いこいの森から、「トチの木地蔵」を通過して、敦賀市で最も高い標高(914m)の野坂岳頂上に立った。登山道がしっかり付けられており、初心者でも安全に登れる山であった。

登山開始が幾分遅い10時に出発した。少し登って行ったところで、一人の年配者が元気よく下山してきた。気軽な服装からして敦賀市民のようだ。トチの木地蔵や一の岳などでも、家族連れであったり、二人連れの女性などの下山者に出合った。3時間少々で行って帰ってこられ、地元の人達に親しまれている山であった。 この時間帯に登っていく人は、遠くからやってきた人達のようだ。

トチの木地蔵付近から振り返ると敦賀市街と敦賀湾が広がっていた。左側には敦賀半島に裾野が広がった美しい姿をした西方ヶ岳が望めた。野坂岳、西方ヶ岳、岩籠山は「敦賀三山」とよばれている。私は福井県民でもないが、訪れていないのは岩籠山(いわごもりやま)だけになった。三山行ったからと言って、どうってことないのだが、是非訪れる機会をつくりたいと思っている。

この山は山野草・木々の花に出合えると聞いていた。この時期は、新緑の中にピンク色のタニウツギの花が谷の斜面を埋め尽くしていた。

野坂岳の頂上からの眺望は、眼下に敦賀の市街、遠くに敦賀湾、そして、山々を遥か遠くに頭一つ抜きんでた真っ白な山が見えた。白山である。

手持ちのキヤノンのミラーレス一眼レフでは捉え切れなかったが、肉眼では素晴らしい光景を捉えることが出来た。身近におられた見知らぬ人達にも指をさして知らせて、感動を共有した。また角度を変えて、山の彼方を遠望している時、山姿に特徴のある岐阜県の蕎麦粒山を見出した。苦労した山だ。更に滋賀県側を眺めていると、伊吹山を見つけた。残念ながら、南西の稜線 が大きく削り取られた痛々しい山容からわかった。その向こうにきらきらとした琵琶湖も確認できた。

360度見渡せる空間に大満足した。

紫式部が、「源氏物語」に、名山日野山について書きとめている。

長徳2年(996年)二年に越前守として、都から武生の国府に藤原為時が赴任した。この父と一緒に紫式部が1年半ほど滞在したことがあった。その時、日野山の様子を歌にしたためている。

暦に初雪降ると書きつけたる日

目に近き日野岳という山の雪

いと深く見やらるれば

ここにかく 日野の杉むら 埋む雪

小塩の松に 今日やまがへる

暦に、「初雪降る」と書いてあるのを見て、目の前にある日野山に雪が、深々と積もっていた。日野川の杉木立も埋まるように雪が降り、埋もれんばかりになっていた。今日は、京の小塩山の松にも初雪が積もっているだろうかと、懐かしんでいる歌である。 1000年前に書き留められた光景である。この歌からして、北の国の越前市は冬になると根雪となり、日野山には、人も寄せ付けないほど深い雪が積もるのであろう。でも、いくら雪が深くても、富士に似たこの山には行ってみたいと思っていた。

2月22日、念願がかない日野山に出かける機会を得た。

チャーターしたバスで、米原から北陸自動車道を進み、敦賀トンネル・今庄トンネルを抜け今庄ICで一般道に出た。一面の雪景色を予想していたのだが、住んでいる野洲と何ら変わらない景色に拍子抜けしてしまった。

日野川沿いの202号道路を武生に向かってひとしきり走っていると、地肌をした畑越しにひときわ品のある形をした山容が見え始めた。頂上には薄っすらと白色をしていた。車窓から最も美しい形を求めて数枚写真を撮っていると、急に幹道を右折して、脇道に入り出し、眺めていた山に近づいていった。この山が、日野山であることを確信した。 私は、福井の山々へ度々行くので、越前市を通過している。この山を見ているはずだが、この時が始めて、山名と実物とが一致した。

頂上に達するコースは、色々あり、後述する地元のブロガーにより詳しく紹介されている。平吹コース・西谷コース・荒川コース・宮谷コース・萱谷コース・朝倉街道牧谷峠コース・牧谷コースの7コース。 我々の取ったコースは厳冬期でもあり、トレースもしっかりと付いた最もポピュラーである日野神社から登る平吹コースを選んだ。1000m以下の低山であるが、ここは北陸。 10人以上の高齢者も含むメンバーで、厳冬期の山行となると慎重になるものだ。下見も行い、「冬でも多くの登山者が訪れていて、踏み跡が絶える事がない」との情報も得て、出掛けることにした。

頂上に達するコースは、色々あり、後述する地元のブロガーにより詳しく紹介されている。平吹コース・西谷コース・荒川コース・宮谷コース・萱谷コース・朝倉街道牧谷峠コース・牧谷コースの7コース。 我々の取ったコースは厳冬期でもあり、トレースもしっかりと付いた最もポピュラーである日野神社から登る平吹コースを選んだ。1000m以下の低山であるが、ここは北陸。 10人以上の高齢者も含むメンバーで、厳冬期の山行となると慎重になるものだ。下見も行い、「冬でも多くの登山者が訪れていて、踏み跡が絶える事がない」との情報も得て、出掛けることにした。平吹の集落を通り登山口の日野神社に向かった。境内に大きな石積みがされ、由緒ありそうな神社であった。昔、朝廷から重視されたことを示す格式は、郷社、式内社である。このことは、古来より霊験が著しいとされる名神を祀られているところである。また頂上には日野神社の奥宮が祀られていることから、日野神社は日野山を信仰する中心的な役割を持っているのであろう。 今日の山行の無事を祈願して出発していった。

登山路は境内の左にある中部北陸自然歩道(中平吹登山口)と書かれた表示板から延びていた。出足では雪がなかったが、やがて白い道となった。山道の脇には、少し変わった岩があると立札が立てられていた。「焼餅岩」「石の唐戸」と「弁慶の三枚切の岩」と。各札には歴史的謂れの能書きが付けられていた。登山者が飽きないようにと、色々配慮が行き届いていた。

主に古道を進んだ。昔から使われていた山道なのであろう。古道1・2.・・・と番号が付けられた標識が立てられていた。この古道を交差するように、3m程度の林道が、頂上まで続いていた。自動車も登っていけるように、緩い勾配になるようにジグザグに付けられていた。したがってトレースは古道を進んでいたかと思っていると、林道になったりとお互いに入り組んでいた。いずれにしても、雪山の勝手がわからない山なので、地元の人達が付けられた道筋に忠実に従った。程なく立派な仏像のある室堂についた。

室堂を過ぎると雪も増え、そうこうしている内に「大比丘尼ころがし」の場所にやってきた。比丘尼ころがしとは、女人禁制で女子は登ることが出来なかった。たまたま尼僧がこれに反して登ろうとしたところ神のお怒りにふれ、ころげ落ちたのでこの名が生まれたと伝えられている。まさにこの辺から最後のきつい登りとなった。ふと、目についたのは、地元の王子保小児童会がつくったもので「もすこしがんばれ」などとかかれた絵いりの案内板が100mごと設置されていた。後何メート進めば頂上に到着することを示した表示板である。いつの間にか残りの距離が50mごとになっていた。

「あと50mで頂上」との表示板に導かれて、山頂広場の一角にでた。ふもとから眺めていると、雪らしきものも見えていなかったが、頂上直下の奥の宮鳥居までやってくると光景が一変していた。この鳥居を潜るには、腰をかがめてなければ、通りきれないほど、積雪があった。2メートル以上であろう。山頂の立派な奥社まで登り切った。この平吹コースの所要時間は2時間であったが、積雪で歩きにくいこともあって3時間要した。

日野山は独立峰であるので白山・別山、また荒島岳、能郷白山など見られる。だが、頂上からの眺めはあいにく、見渡す限り雲がたなびき視界を遮った。横に、山名が書き込まれた鳥瞰図があった。高みから見おろしたように描いた誇張された図である。が、書かれた山名の方向を向けば、目的の山が見られるので非常に便利な図である。最も期待していた白山について眺めたが、どうしても姿が見られなかった。

白一色の世界から避難小屋に一歩踏み入ると、そこは、数人の先客がくつろいでおり、安堵の空気が漂っていた。室内は二室に間仕かれていて右側には床が張られていた。ここに10人前後は泊まることが出来るようだ。一方が、かなり広い土間になっていた。雪山の小屋は本当に助かるものである。冷たい風も一切受けずに、熱いカップヌードルを美味しく味わった。寒い所では、熱い食べもが何よりうれしい。気持ちも直ぐに和らいだ。

白一色の世界から避難小屋に一歩踏み入ると、そこは、数人の先客がくつろいでおり、安堵の空気が漂っていた。室内は二室に間仕かれていて右側には床が張られていた。ここに10人前後は泊まることが出来るようだ。一方が、かなり広い土間になっていた。雪山の小屋は本当に助かるものである。冷たい風も一切受けずに、熱いカップヌードルを美味しく味わった。寒い所では、熱い食べもが何よりうれしい。気持ちも直ぐに和らいだ。あたりを見渡すと”3000回記念”と書かれた文字があった。書かれた通り独り言を言っていると、仲間が”裸足まいり”だ、と念を押された。はだしと言うことは、この山は古くから山岳信仰の霊山である。修行していたのであろう。

それにしても、地元の人達が足繁く訪れ整備をされ大事にされている山である。途中、何人もの地元の人達から声をかけられた。我々は、アイゼンを装着して臨んだのだが、長靴を履き、冬季の山行を気軽に楽しまれていた。

室内の入口付近に「また日野山においでよ」と書かれた”ちらし”が無造作に置かれていた。ブログのハンドルネームは「日野の旋風」である。後日、このブログ(日野山 7-585)を開くと、何時の間に出合ったのかわからなかったが、「下山時、滋賀県からの13名の団体さんが登って来られていました」と書かれていた。これは我々のチームのことである。このブログ、日野山に関する情報を逐次発信されておられ、特に冬季の積雪状態についても貴重な情報が得られる。

室内の入口付近に「また日野山においでよ」と書かれた”ちらし”が無造作に置かれていた。ブログのハンドルネームは「日野の旋風」である。後日、このブログ(日野山 7-585)を開くと、何時の間に出合ったのかわからなかったが、「下山時、滋賀県からの13名の団体さんが登って来られていました」と書かれていた。これは我々のチームのことである。このブログ、日野山に関する情報を逐次発信されておられ、特に冬季の積雪状態についても貴重な情報が得られる。

冬季の頂上での長居は危険である。再び鳥居を潜り、早々に下山にかかった。頂上を踏んだことの満足感からか、全員足取りも軽く、同じコースだが主に林道を下った。

続きを読む

我が家のスケジュール表の6月23日の欄に、ホノケ山と書いておいた。

我が家のスケジュール表の6月23日の欄に、ホノケ山と書いておいた。妻は「『ホノケ山』、この字間違いでは.....」と話してきた。

私は「まちがいではない」と返事。

この妙な山名のホノケ山(標高737m)は、ノロシをあげて異変を知らせるノロシ台があったことからこの名が付いたという。「火の気(ひのけ)」が「ホノケ」に転化したようだ。

この山は、福井県の南条山地にあり、越前富士と呼ばれている日野山や、先日行った藤倉山の峰続きにある。ホノケ山地図

第2登山駐車場からP405まで登ってくると、瓜生野(うりゅうの)から登ってくる「塩の道」との合流点があった。

遠い昔、塩は貴重品であった。日本の各地で、海岸沿いの集落から内陸の集落を結ぶかたちで塩を運ぶ道は数多くあった。 かつて、日本海の敦賀の元比田、大比田などの各浦で作られた塩は、ホノケ山の北斜面にある菅谷(すげたに)峠を通り、瓜生野から内陸部の武生方面に運ばれていった。このルートは敦賀産の塩を武生にまで運ぶ最短距離でもあった。しかし、いつしか、使われなくなり、「まぼろしの北陸道」と呼ばれるようになった。この「まぼろし」とは、実際にはないのに、あるように見えるものという意味で使われたのでなく、この古道について確かな記録がないので 、その存在さえ疑わしいと言う意味なのであろう。

いずれにしても、今回の山行きでは、いまも塩の道の面影を残すところを歩くことができた。ブナの原生林の中を走る「切り通し」は、深さ6mに達する所もあった。人馬の通行によって深い溝が数百年の間に出来たと表示板に説明されていた。

古道と名がつく山道および作業道は、味わい深い。先人の杣人の知恵がつまっている。地形を巧みに使って、峠のある最も低い鞍部へ導いてくれる。谷道は使わず、尾根道を通すことが多い。谷筋は岩などが崩落しやすく、道筋が寸断されてしまう。特に冬場の谷筋は、雪崩に遭遇してしまう危険性もある。このようなことを配慮して、「塩の道」は通されているようだ。 息を切らすような登りもなく、歩くことができ、満足できた山行きとなった。

ホノケ山頂から眼下に敦賀湾・日本海を望む

4月21日、敦賀から更に北にある福井の南条山地の藤倉山(標高643.5m) へ赴いた。JR今庄駅構内から、これから目指す藤倉山・鍋倉山の全貌が眺められた。藤倉山から東側に尾根が張り出し、その端に燧ガ城址の愛宕山(標高:270m)があり、今庄の市街地へと山並みが延びていた。

藤倉山への登山道は、それぞれ新羅神社・白髭神社・八十八ケ所山側から登る3 コ-スがある。2週間ほど前の下見では、北側斜面に残雪が多いので、雪解けしていると考えられる新羅神社の参道を辿り、藤倉山を目指すことになった。

この山は関西から位置的に少し離れており、訪れる人は多くはいないようだ。ただ、山野草を愛でる人達にとっては、ここ今庄はカタクリ草が群生していることで、知られているところである。

毎年、4月7日(土)~5月6日(日)に、「カタクリの花と今庄宿」が開催されている。JR今庄駅前にはカタクリの花まつりの旗が立てられ、静かな宿場町もこの時期は賑わっているようだ。

趣のある宿場町を通り抜け、藤倉山登山口にある新羅神社の階段を登りきり、神社の裏手の急斜面に回り込むと、カタクリの群生地となっていた。花は重たいのであろう、下を向き、花びらの真ん中ぐらいから、反り返らした独特のポーズで我々を迎えてくれた。よく見ると、何だか、ペンギンが歩いているように思え、ユーモラスな感じさえ醸し出していた。

ひとつひとつカタクリ草の花弁は紅紫色であるが、細かく眺めてみると濃かったり薄かったり、微妙に色が変わっており、結構、個性的である。ここには、珍しい白いカタクリ草があると聴いていたので、くまなく探してみた。白っぽいカタクリ草は目にしたが、真っ白なものには残念ながら出会わなかった。

「境内にはカタクリの花が約3haにわたり群生し、藤倉山の斜面を紫色に染めます」とPRされているが、この表現、決してオーバーでない。辺り一面、紫色一色に染め上がっていた。見事と言う以外の言葉が見あたらない。

2週間ほど前、カタクリ草の姿すら見られなかったと仲間が言っていたのだが、雪深い山域の春を待ちわび、一挙に我先にと咲き誇っていた。

常々思うことだが、目当てにした山野草が咲く時期に、出かけても中々出会えるものでもない。何よりも、山野草の咲く日数が短い。今年は、たまたま雪も多く開花が遅れていた。この偶然が幸いして出会えたのである。幸運であった。

ここにきた目的は藤倉山へ登山であったが、この花の園一帯に心が満ち足りてしまった。

燧ガ城址(愛宕山)近くまで登ってきた。長い望遠付きのカメラを持った人達に出会った。話し掛けると「カタクリ草にとまる『ギフチョウ』を撮影している」と言っていた。

「ギフチョウとは岐阜のこと?」と山仲間に尋ねると、「岐阜県で発見されたことからギフチョウと呼ばれている」と教えてくれた。阪神タイガースのフアンである彼女「黒と黄色のまだら小さな蝶に似ている」と説明してくれた。カタクリ草に蝶が止まるなど滅多にお目にかからない構図なので、冗談であろうと思って聞いていたが、このギフチョウは、本当にカタクリ草の吸蜜のため、飛来して来るそうだ。

眼下に、藤倉山と鍋倉山の2ツの山を迂回するように日野川が流れ、今庄の家々も手にとるように見えた。話がそれるが・・・昔、仕事の関係で今庄へ出かけた事があり、ここは懐かしいところである。思い出すのは、ピリッと辛い大根おろしを添えたおろしそば。おろしソバを頂く前に、今庄の地酒が実に美味しかった。質は特級品だがアルコール度が高いだけで、二級酒になった言う特別仕立て品。一夜干しのあじを肴にコップになみなみ注がれた酒は、格別旨かった。

また、あれが山本周五郎が憬れた日野川なのかとつぶやきながら、一息入れた。

『虚空遍歴』の小説では江戸で行き詰った冲也は、世を捨てて端唄を求めて旅に出る。浄瑠璃の本場大阪を経て北陸の金沢へと遍歴。道中、近江の守山・長浜を通る中山道、群青色の湖北を眺め、北国街道に入り、今庄へと旅する様子が描かれていた。慣れ親しんだ地名が頻繁に出てくるので、親近感を持って読んだ。なかでも、前世からの兄妹のように尽くす芸者「おけい」が、冲也追う、けなげな姿が印象深かった。「おけい」は理想の女であり、二人はもともと一人であったのだと感じ、もう一人の自我なのであろう。

「おれはこの川が好きだ・・・・向こうの山も、今庄の町も、この川をひっくるめて、おれには自分の故郷のように感じられるよ」。

燧ケ城跡を過ぎ、鉄塔を越え、急傾斜の登山道がやや緩やかになったあたりから、若い樹が林立する美しいブナの二次林が出現してきた。既に自然林のようであった。林床には積雪があり、まだまだ幹だけが林立する殺風景な景気である。が、よく眺めてみると、僅かであるが黄緑色の若芽が見られた。これから、日に日に芽吹いていき、一挙に新緑の森に変わっていくことだろう。このコース途中に、1本だが大木のアカマツがあったが、表示もなく、何となく気がかりな大木であった。

今庄駅を出発して2時間ほどで、藤倉山頂上に着いた。反射板のあるところで、眼前の峰々を見ながら昼食となった。(写真クリック→すると拡大)

下山は当初の計画通り鍋倉山→弘法寺→八十八ケ所参拝道を想定して、まず鍋倉山へ向かった。「ルンルン」気分で足を運んでいった。だが、鍋倉山への降り口付近から北面斜面となり、積雪量が増えてきた。下山ルートが見つからず、地図の検索、辺り一帯のトレースを探索するなど戸惑い、立ち止まってしまった。下見時の少数人数では、難無く通過した個所であったが、突破するルートを見出すことが出来なかった。結局、引返すことにした。後からやって来た2人連れの若者も我々の行動を見て同じように断念した。

山頂近くに一輪の桜が咲いていた。この一帯は、自然が残され、カタクリ、タムシバなど雪解けに咲く花で、華やかな季節に入ろうとしていた。

山名 経ヶ岳(福井県)

コースタイム 青少年自然の家 8:45 保月山10:40 杓子岳 11:30

経ヶ岳13:00~13:15 中岳 14:10

青少年自然の家 17:00

数年前から、滋賀県と福井県の県境にある山々を訪れるようになった。最近では、大野盆地を越えて福井県と石川県の県境に目を向けるようになった。滋賀県から福井県の山々へ日帰りで行くには、朝早く発って、帰りは相当遅くなることを覚悟しなければならない。今回、福井県勝山市と大野市の境にある経ヶ岳(標高1,625 m)に行くには、朝4時起きとなった。経ヶ岳地図

この山は2年越しの挑戦である。一昨年、同山へ前日泊りがけで、林道「法恩寺線」出合い(ポケットパーク)の登山口まで行ったが、

引き返した事があった。一向に雨足が弱まらず、曇天が垂れ下がり視界も悪い。そこで天気予報を確認すると「豪雨注意報」。せっかく、ここまでやって来た気持ちが強かったが、この予報が後押しとなって、大野市の朝市へと向かったことがあった。

引き返した事があった。一向に雨足が弱まらず、曇天が垂れ下がり視界も悪い。そこで天気予報を確認すると「豪雨注意報」。せっかく、ここまでやって来た気持ちが強かったが、この予報が後押しとなって、大野市の朝市へと向かったことがあった。この写真は当時、登山口から撮ったものだ。自然を相手にすると、思わぬ事が起こり、ままならない事が多い。パソコンでゲームをしている訳にはいかない。

今回、天気に見舞われた。計画では、前回と同様に三角山(799m)の上の山腹を通っているポケットパークから保月尾根のコースを辿る予定であった。

だが、広域基幹林道法恩寺線に崩落が起こったようだ。この林道入口で、たまたま通り合わせた係員によって、通行を拒否されてしまった。

だが、広域基幹林道法恩寺線に崩落が起こったようだ。この林道入口で、たまたま通り合わせた係員によって、通行を拒否されてしまった。思わぬ出来事に出くわし、奥越高原青少年自然の家から登ることにした。コースの距離も増し、自動車移動も含めて約2時間が計画より増した。登山口の標識に経ヶ岳山頂に至る標準時間は5時間と表示されていた。結構時間がかかるものと思いながら、杉の人工林の中、よく踏み込まれた山道を出発していった。

始めは緩い登りだが、直ぐに険しい登りが約2時間続いた。やがて視界が開けた保月山に着いた。ここから、杓子岳の姿が見え、その奥に中岳、経ヶ岳がやっと現われてきた。

一休みして保月山から杓子岳へ向かった。ここから痩せ尾根となり、岩峰には階段が備え付けられ、コースの中で最も急登なところであった。

一気に眺望が広がった杓子岳にやって来た。登山道がなだらかな中岳へ、中岳と経ヶ岳との鞍部へ、更に、盛り上がっている経ヶ岳の頂上に向かって、延々と山道が連なっていた。クマザサが生い茂った尾根の稜線歩きとなったが、既に、11時30分。日の入りが早くなったこの時期の引返すタイムリミット12時30分と決めていた。時間が迫ってきた。

緑の絨毯を敷き詰めたような中岳の中腹に白い人影が見え、先行者に追いついたのかと楽観していた。ところが、ドンドン姿が大きくなって来たことに驚いてしまった。既に、頂上に達し下山してくることが分った。我々は、これから頂上を目指している者にとっては、焦り以外何物でもなかった。すれ違い時、聞いてみると地元の人で朝早く出発したと言っていた。

更に、経ヶ岳最後の急登になる手前の切窓から見上げると頂上近辺から米粒ほどの人影が点々と見えた。20名近くの中高年の団体であった。石川県と言っていた。これから下山すると、3時には山行を完了させられるようだ。ここにはよく登られるようで、時間配分も手馴れていた。

我々は、これから上り詰め、昼食を考えると少し焦り気味になってしまった。

30分タイムリミットを越えてしまったが、頂上に立った。 山頂から、赤兎山越しに、今年出向いた白山、その続きに別山・三ノ峰の峰々の稜線がみられた。もう直ぐ冠雪し真っ白になるのだが、今は茶色の地肌であった。その反対側は荒島岳がくっきりと雲の中から頭をもたげていた。この美しい光景にしばし「うっとり」としてしまった。

昼食もそこそこにして、下山にかかった。眼下に噴火の名残の火口跡が見られ、「池ノ大沢」と呼ばれる平らな湿地帯が広がり、今仕方辿ってきた中岳、杓子岳へと稜線が伸びていた。ここを通り過ぎ、ふもとまで下山していくには、あまりにも遠く感じられ、少々気が重かった。

山頂から切窓まで急斜面を急いで下っていった。登り返して中岳を越え、杓子岳の急峻な痩せ尾根を慎重に通り越して、最後の登り返しをして保月山に着いた。下山している最中での登り返しは結構辛いものである。この間3回ほどあった。保月山から法恩寺線林道まで下り調子となり順調に下っていった。ここまで来るともうすぐ。

「ふと」振り返ってみると、下山してきた頂上付近は、既にガスに蔽われていた。山肌が紅葉していることに初めて季節の変わりに気づいた。 我々チーム3人は下山の最中、肉体的なトラブルが起こり、手間取ってしまった。我々が最終下山者となったが、お互い助け合いながら夢中で下山してきた。ここまで下りてきてやっと心の余裕も生まれ、「ほっと」した安堵感になった瞬間であった。

雑木林の中を下ってコールポイント21を直角に曲がり、舗装林道まで戻ってきた。出発点に戻ってきたのは、日没直前であった。ススキの後方に、山容の美しさから“大野富士”とも呼ばれている荒島岳の全容がみられた。深田久弥が福井県の名峰として「日本百名山」に数えられている。大野市内の各所からこの秀峰が眺められ、大野市民の誇りとしている山である。

この山に別れを告げ、一路、滋賀に舞い戻った。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

日付 2011年 7月16日

野洲 5時 温見峠P9:40~前衛峰11:00~能郷白山11:50

白山権現社12:50~温見峠P14:40

夏山白山に行く前の下準備として能郷白山(のうごうはくさん)に訪れた。この山は、岐阜県と福井県にまたがり、両白山地に属する標高の 1617mの山。以前から行きた山であったが、日帰り登山にしては余りにも遠いので敬遠してきた山だ。

岐阜県本巣市から登山口温見峠は閉鎖されていたので、滋賀県野洲市から福井県大野市を経由して国道157号を南下し、国道とは名ばかりの悪道を辿り温見峠に向かった。国道157号の代名詞ともなっている「落ちたら死ぬ!」の看板で有名な山岳路は油断ならない道路である。

標高は1,050mの温見峠まで行けば、能郷白山の山頂までの標高差は567mしかないハイキングコースとなっている。登山口から、階段状の道を登るとすぐブナ林の山道に入った。 登り始めるとすぐにキツイ段差のある急登になった。木の枝や幹をつかんでは体を持ち上げる必要があった。危険な箇所にはロープが張ってあり、この急登は前衛峰のP1492mまで続いた。

標高は1,050mの温見峠まで行けば、能郷白山の山頂までの標高差は567mしかないハイキングコースとなっている。登山口から、階段状の道を登るとすぐブナ林の山道に入った。 登り始めるとすぐにキツイ段差のある急登になった。木の枝や幹をつかんでは体を持ち上げる必要があった。危険な箇所にはロープが張ってあり、この急登は前衛峰のP1492mまで続いた。この山道は、昭和63年国道157号線により登山路が開設した。頂上まで短時間で行けるようになった。ハイキングコースとしては厳しい。一般では歩き易いように折り返しを付け、楽に登れるようにルートが付けられているのだが、ここでは、能郷白山の頂上まで、福井県と岐阜県の県境に沿って忠実に付けられ、登山者などの全く配慮されていないようだ。

前衛峰のP1492mから能郷白山を望む

途中、色んな高山植物が群生しており、中でも小さな花が多数集まり半球状となった濃紅色のシモツケソウは見事であった。

100m高度が上がるに従い、気温も0.6℃下がことも手伝って気温も涼しくなり高鳴る心臓の鼓動も収まってきた。前衛峰のP1492mを過ぎると、穏やかな登りとなり、頂上だ。岐阜県側に下ると、権現社に着きここで食事をとった。ニッコウキスゲを見るために山頂の祠から少し足を延ばした。

下山時、正面に平家の落人が隠れ住んだと言われる姥ヶ岳(1454m)が見えた。このあたりの山々の山稜は、大きくおおらかである。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

ところで、この山の談義となった。

「この山の裾野が対称でない」とA君。

すかさず、B君が「右裾を少し引っ張れたようになったのびやかなところが妙に好いん・・・」と相槌を打った。

「それも、琵琶湖の湖上の遠くから、眺めた三上山の眺がなまめかしく最高だ」

あれこれ話している内に、福井県高浜町と京都府舞鶴市との境にそびえる青葉山に話が及んだ。別名若狭富士とも呼ばれているところだ。

早速、梅雨であるが、晴れ間を突いて、男3人で、この山に登ることになった。

小生、滋賀・福井の県境の山々から、はるか彼方に、「すっと」抜け出すような仕草をした秀麗な青葉山の姿を何度も観ており、高感度の山であったので同行した。

国道27号線の車窓から眺める姿が極めつけの美しい姿だ。この山の最も美しい姿として、高浜海岸側からの眺望らしい。このアングルからの写真が紹介されている。

若葉山(若狭富士)←クリック

だが、角度を変えると、山容が変身するものだ。中山寺駐車場を出発して、東峰・西峰を経て松尾寺に下山。そこから西国三十三カ所廻りコースをとおり中山寺駐車場まで戻った。

だが、角度を変えると、山容が変身するものだ。中山寺駐車場を出発して、東峰・西峰を経て松尾寺に下山。そこから西国三十三カ所廻りコースをとおり中山寺駐車場まで戻った。この山麓から眺めた姿は、あの凛々しい姿でなく東峰(693m)、西峰(692m)の二峰から成るなだらかな双耳峰に変わっていた。

この山の総てを見てやろうとの思いで撮った。別の山かと疑いたくなるこの一枚の写真だ。何事においても、隠れた部分に真実が・・・。

平日に拘らず、少人数のグループ・ツアー客が押し寄せ、西峰に登るのが順番待ちであった。ツアー客と話していると「大阪から弁当・お茶付きで9800円」らしい。

平日に拘らず、少人数のグループ・ツアー客が押し寄せ、西峰に登るのが順番待ちであった。ツアー客と話していると「大阪から弁当・お茶付きで9800円」らしい。若狭湾国定公園に含まれ、山頂からの展望も良いことから、多くの参拝者や登山客が訪れるところであった。

日付: 2009年7月5日(日)

山名: 赤兎山(1628.7m)・大長山(1671.4m)

コースタイム: 野洲駅6時30分 小原林道終点10:20~10:30

小原峠11:00 赤兎山経由避難小屋12:30~13:00

小原峠14:00 大長山15:20~25 小原林道終点16:40

林道ゲート17:50

赤兎山・大長山は、近畿から少し離れた福井・石川県との県境にある山である。この山は、「関西の山あるき100選」(旺文社)」の百山に選ばれており中々人気もある。1628.7mとかなり高い標高を短時間で頂きまで踏破できるルートも用意されている。高山に登った満足感が味わえ、特に、6月下旬から7月上旬にはニッコウキスゲが満開になり、多くのハイカーが詰め掛ける。早速、三周ガ岳・夜叉ガ池に引き続いて行くことにした。

ニッコウキスゲは、梅雨時にしか咲かないので真に”やっかい”である。それも、亜高山の草地、湿地で群生する。長雨の中、深山に踏み入って、始めてその姿を拝顔することになる。この時間と体力を使った”やっかい”さが、実に大切なことかも知れない。簡単に出会うことができないことから、その場で、脳裏にはっきりと収めなければならない、この不便さが価値を高めているのかも知れない。

梅雨時であるが比較的天気回りのよい日を見定めて、気心が合った健脚4名で出発した。このメンバーの中に、昨日赤兎山に近い法恩寺山に行ってきたと平然と言ってのけるスタミナのある女性もいた。 高速道路料金の土日祭日の1000円乗り放題時代になり、滋賀からの遠出も苦にしなくなった。いつも計画を立案してくれる気のよいH氏運転で約4時間走らした。福井北IC~R416~R157小原集落に入り、小原林道を約10Km走って登山口の駐車場に着いた。

途中、九頭竜川を越えてR157を通過した際、”雁が原スキー場”の表示板があった。来たことがあるところだ。突然、青春の頃、友達の下宿に1カ月程転がり込み、雁が原スキー場に通ったことが甦ってきた。下宿でたむろしていると邪魔になるので、吹雪であろうが、毎日出かけた。無論、リフトには乗らずに朝早くから夕方までもっぱら登っては滑っていた。腹が減ると2ツのにぎりめしだけ。お金もない。唯一、贅沢をしたのが茶店の”ぜんざい”であった。今思い返すとこの時から山で”ぜんざい”を食べるのが好むようになったようだ。

昔を振り返ることより、今どう生きるかにウエイトを置くようにしているのだが…。過去の時間に迷い込んだようだ。

登山口の駐車場には、既に50~60台程度自動車が駐車場を埋め尽くしていた。 福井・石川・金沢ナンバーが多かったが大阪・滋賀もあった。いずれにしても、地元の人が多いようで、 ニッコウキスゲの見頃の時期はよくご存知のようだ。

10時を過ぎた遅い出発となった。 今回の道程はハイキングコースを選んでいるので、色々の人達がやってきている。ノルディックウォーキングのスタイルをした赤と黒ファション性のある軽快な服装をした4~5人の若者に混じって行動を起こした。我々のくすんだ色合いの出で立ちとは大違いで、時の流れを痛感した。

気安く挨拶を交わしてきたので「どこまで」と聞くと、

「今日は時間もあまりないので、赤兎山は止めて、大長山だけにする」「そう」と相槌をして

「我々は歩くのが遅いので先に行って」と言って道を譲った。さすが、若者の足は速く見ている間に森林に消えてしまった。

小原峠までは、鬱蒼とした森林帯での沢沿いに付けられた山道であった。サラサラという沢の音・鳥のさえずる鳴き声・時折吹く風の音など予想以上に色々の音があることに気づきながら日常生活から別世界に入っていった。我々は、咲く草花の名前を「あれでもない、これでもない」と確認しながらゆっくりと高度を上げていった。あまり美しくない花である”ひとりしずか”が草むらに咲いていた。これは、”ふたりしずか”ではとの話が及んだ。最近、少し山野草について名前・謂れも少し分かってきたので、何とか会話に入って話しが通じるようになってきた。

そうこうしているうちに、赤兎山・大長山の分岐点である小原峠にやって来た。深いブナ林に囲まれた僅かな空き地に、大勢の人達があっちこっちで休憩していたので、我々も仲間に入った。一休みして、赤兎山方面に向かった。いきなり急登となった。大船山への分岐点を通り越すとあっさりと赤兎山山頂に出た。

頂上手前で「エーデルワイスが咲いている」と言う声が聞こえたので、覗き込むとウスユキソウ(エーデルワイス)のつぼみが見られた。知れ渡っている名前とは異なって地味な花であった。銀白色の毛が密生した薄い雪をかぶったようであった。寒さを守るために防寒着を着ているようだ。また、滋賀県では、すでに”ささゆり”は盛りが過ぎ去ったようだが、これから盛りを迎えていた。 ここは高度1500~1600mであり、やはり肌寒く、植物の生育が遅いことから環境的にも過酷なところである。

展望はかすみがかかり遠くが見えない、その上に、馴染みの山もないので、この先にある赤池の高層湿原・避難小屋に向かった。

高層湿原の赤池付近のニッコウキスゲ

ニッコウキスゲ ウスユキソウ ささゆり (写真をクリックすると拡大)

標高1628m の赤兎山の山頂より,東方の尾根を下っていくと赤兎平と呼ばれる広い緩斜面が展開していた。丸みを持った山容で兎のような形から赤兎山と呼ばれるようになったのであろう。低木も少なく,草原のようななだらかな尾根だ。そこに、ニッコウキスゲのお花畑が広がっていた。尾根の鞍部には,通称「赤池」と呼ばれている池塘があった。

若いカップルは、花を覗き込んで仲良く何やら話し込んでいたり、老夫婦は、お互いの写真を撮り合ったり、ビール片手に瞑想に耽っている人、中には、どっかりと座り込んで、丹念に写生をして葉っぱ1枚ずつ色彩を確認しながら写生をしている人も居られた。めいめい、自然の素晴らしい贈り物に堪能していた。完全に時間の座標から外れ無私無欲の没我の世界に引き込まれていた。

今度は、極楽浄土を彷彿させる雄国沼のニッコウキスゲに出会ってみたい。

木道からのニッコウキスゲ

赤兎山経由避難小屋を13:00出発し、来た道を戻り小原峠に到着したのが、14:00。今回は、これで終わろうとしたところ、メンバーから、これから大長山に行こうと提案があった。意外な提案であった。 山道は、整備されており危険な箇所はないので、兎に角、時間が許す限り進むことにした。

大長山に向かう山道に足を踏み入れると、遠くからでも直ぐに分かる派手なノルディックウォーキングのスタイルの若者が元気に戻ってきた。我々は、これから行くと言うと、けげんな顔つきで、「時間も遅いし、これから遠いよ」とのアドバイスであった。足の速い彼らからの指摘で、若干心配になったが、とりあえず、刈安山までと目標を定めた足を進めた。

頭にもたげて来たことがあった。小原林道には、ゲートが設けられて、入山の際、一人300円の地域環境保護協力金が徴収された。そして、”お知らせ”を渡されていた。読み返すと、ゲートは、夏季(6月中旬~8月31日:07:00~18:00)冬期(9月1日~積雪規制:07:00~17:00)。要するに、午後6時以降は通行止めになることを漠然とは分かっていようであったが、現実味を帯びてきた。

降りてくる人達には、次々と出会うが、登っていく人は皆無である。刈安山で最後の下山客と出合った。これから大長山間には誰もいない。だが、誰一人帰ろうと言わない。時間との勝負となった。

三角点での高度計 歓喜の雄たけび (写真をクリックすると拡大)

時間的に3時半を目途にして引返すことを決めていたが、あの鞍部まで…ここに到達すると、あの頂きに…と。次々と詰めていった。ついに大長山、3時19分、1620m(実質1671.4m)の三角点に到着した。ここにも一面ニッコウキスゲが咲いていたが、時間が気になり観賞する余裕すらない。

5分休憩をして直ちに下山を開始した。ころがるように足を出していった。全員汗だくだが、歩き続けた。やっとの思いで、自動車駐車場に16:40到着。あれほど駐車場にあった自動車は、ぽつんと1台だけ。すぐさま出発。ゲートまで結構長い、ゲートに辿り着いたのが10分前であった。

無情なゲート (写真をクリックすると拡大)

閉鎖を準備中の係員が、話しかけてきた。「もー誰もおらんか」

閉鎖を準備中の係員が、話しかけてきた。「もー誰もおらんか」

「我々が最後だ」と言うと

「ゲートを閉める」と言いながら、錠前もかけ完全閉鎖した。そして係員は真顔で、

「もし閉鎖時間に遅れたら、一晩ゲート内側で泊まってもらう」間一発であった。

ゲートを越えた広場でお茶を沸かして一息いれた。各々、家に携帯電話を入れたが、ここは、山深く通じない。要するに、連絡にも事欠くところだ。

ここは、気をつけてください。

日1回 please click

![]()

にほんブログ村

続きを読む