2012年04月28日 カタクリの花と今庄(藤倉山)

4月21日、敦賀から更に北にある福井の南条山地の藤倉山(標高643.5m) へ赴いた。JR今庄駅構内から、これから目指す藤倉山・鍋倉山の全貌が眺められた。藤倉山から東側に尾根が張り出し、その端に燧ガ城址の愛宕山(標高:270m)があり、今庄の市街地へと山並みが延びていた。

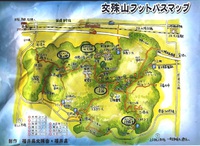

藤倉山への登山道は、それぞれ新羅神社・白髭神社・八十八ケ所山側から登る3 コ-スがある。2週間ほど前の下見では、北側斜面に残雪が多いので、雪解けしていると考えられる新羅神社の参道を辿り、藤倉山を目指すことになった。

この山は関西から位置的に少し離れており、訪れる人は多くはいないようだ。ただ、山野草を愛でる人達にとっては、ここ今庄はカタクリ草が群生していることで、知られているところである。

毎年、4月7日(土)~5月6日(日)に、「カタクリの花と今庄宿」が開催されている。JR今庄駅前にはカタクリの花まつりの旗が立てられ、静かな宿場町もこの時期は賑わっているようだ。

趣のある宿場町を通り抜け、藤倉山登山口にある新羅神社の階段を登りきり、神社の裏手の急斜面に回り込むと、カタクリの群生地となっていた。花は重たいのであろう、下を向き、花びらの真ん中ぐらいから、反り返らした独特のポーズで我々を迎えてくれた。よく見ると、何だか、ペンギンが歩いているように思え、ユーモラスな感じさえ醸し出していた。

ひとつひとつカタクリ草の花弁は紅紫色であるが、細かく眺めてみると濃かったり薄かったり、微妙に色が変わっており、結構、個性的である。ここには、珍しい白いカタクリ草があると聴いていたので、くまなく探してみた。白っぽいカタクリ草は目にしたが、真っ白なものには残念ながら出会わなかった。

「境内にはカタクリの花が約3haにわたり群生し、藤倉山の斜面を紫色に染めます」とPRされているが、この表現、決してオーバーでない。辺り一面、紫色一色に染め上がっていた。見事と言う以外の言葉が見あたらない。

2週間ほど前、カタクリ草の姿すら見られなかったと仲間が言っていたのだが、雪深い山域の春を待ちわび、一挙に我先にと咲き誇っていた。

常々思うことだが、目当てにした山野草が咲く時期に、出かけても中々出会えるものでもない。何よりも、山野草の咲く日数が短い。今年は、たまたま雪も多く開花が遅れていた。この偶然が幸いして出会えたのである。幸運であった。

ここにきた目的は藤倉山へ登山であったが、この花の園一帯に心が満ち足りてしまった。

燧ガ城址(愛宕山)近くまで登ってきた。長い望遠付きのカメラを持った人達に出会った。話し掛けると「カタクリ草にとまる『ギフチョウ』を撮影している」と言っていた。

「ギフチョウとは岐阜のこと?」と山仲間に尋ねると、「岐阜県で発見されたことからギフチョウと呼ばれている」と教えてくれた。阪神タイガースのフアンである彼女「黒と黄色のまだら小さな蝶に似ている」と説明してくれた。カタクリ草に蝶が止まるなど滅多にお目にかからない構図なので、冗談であろうと思って聞いていたが、このギフチョウは、本当にカタクリ草の吸蜜のため、飛来して来るそうだ。

眼下に、藤倉山と鍋倉山の2ツの山を迂回するように日野川が流れ、今庄の家々も手にとるように見えた。話がそれるが・・・昔、仕事の関係で今庄へ出かけた事があり、ここは懐かしいところである。思い出すのは、ピリッと辛い大根おろしを添えたおろしそば。おろしソバを頂く前に、今庄の地酒が実に美味しかった。質は特級品だがアルコール度が高いだけで、二級酒になった言う特別仕立て品。一夜干しのあじを肴にコップになみなみ注がれた酒は、格別旨かった。

また、あれが山本周五郎が憬れた日野川なのかとつぶやきながら、一息入れた。

『虚空遍歴』の小説では江戸で行き詰った冲也は、世を捨てて端唄を求めて旅に出る。浄瑠璃の本場大阪を経て北陸の金沢へと遍歴。道中、近江の守山・長浜を通る中山道、群青色の湖北を眺め、北国街道に入り、今庄へと旅する様子が描かれていた。慣れ親しんだ地名が頻繁に出てくるので、親近感を持って読んだ。なかでも、前世からの兄妹のように尽くす芸者「おけい」が、冲也追う、けなげな姿が印象深かった。「おけい」は理想の女であり、二人はもともと一人であったのだと感じ、もう一人の自我なのであろう。

「おれはこの川が好きだ・・・・向こうの山も、今庄の町も、この川をひっくるめて、おれには自分の故郷のように感じられるよ」。

燧ケ城跡を過ぎ、鉄塔を越え、急傾斜の登山道がやや緩やかになったあたりから、若い樹が林立する美しいブナの二次林が出現してきた。既に自然林のようであった。林床には積雪があり、まだまだ幹だけが林立する殺風景な景気である。が、よく眺めてみると、僅かであるが黄緑色の若芽が見られた。これから、日に日に芽吹いていき、一挙に新緑の森に変わっていくことだろう。このコース途中に、1本だが大木のアカマツがあったが、表示もなく、何となく気がかりな大木であった。

今庄駅を出発して2時間ほどで、藤倉山頂上に着いた。反射板のあるところで、眼前の峰々を見ながら昼食となった。(写真クリック→すると拡大)

下山は当初の計画通り鍋倉山→弘法寺→八十八ケ所参拝道を想定して、まず鍋倉山へ向かった。「ルンルン」気分で足を運んでいった。だが、鍋倉山への降り口付近から北面斜面となり、積雪量が増えてきた。下山ルートが見つからず、地図の検索、辺り一帯のトレースを探索するなど戸惑い、立ち止まってしまった。下見時の少数人数では、難無く通過した個所であったが、突破するルートを見出すことが出来なかった。結局、引返すことにした。後からやって来た2人連れの若者も我々の行動を見て同じように断念した。

山頂近くに一輪の桜が咲いていた。この一帯は、自然が残され、カタクリ、タムシバなど雪解けに咲く花で、華やかな季節に入ろうとしていた。

Posted by

nonio

at

16:02

│Comments(

0

) │

福井県の山

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。