2012年07月02日 ホノケ山の塩の道

我が家のスケジュール表の6月23日の欄に、ホノケ山と書いておいた。

我が家のスケジュール表の6月23日の欄に、ホノケ山と書いておいた。妻は「『ホノケ山』、この字間違いでは.....」と話してきた。

私は「まちがいではない」と返事。

この妙な山名のホノケ山(標高737m)は、ノロシをあげて異変を知らせるノロシ台があったことからこの名が付いたという。「火の気(ひのけ)」が「ホノケ」に転化したようだ。

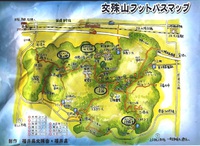

この山は、福井県の南条山地にあり、越前富士と呼ばれている日野山や、先日行った藤倉山の峰続きにある。ホノケ山地図

第2登山駐車場からP405まで登ってくると、瓜生野(うりゅうの)から登ってくる「塩の道」との合流点があった。

遠い昔、塩は貴重品であった。日本の各地で、海岸沿いの集落から内陸の集落を結ぶかたちで塩を運ぶ道は数多くあった。 かつて、日本海の敦賀の元比田、大比田などの各浦で作られた塩は、ホノケ山の北斜面にある菅谷(すげたに)峠を通り、瓜生野から内陸部の武生方面に運ばれていった。このルートは敦賀産の塩を武生にまで運ぶ最短距離でもあった。しかし、いつしか、使われなくなり、「まぼろしの北陸道」と呼ばれるようになった。この「まぼろし」とは、実際にはないのに、あるように見えるものという意味で使われたのでなく、この古道について確かな記録がないので 、その存在さえ疑わしいと言う意味なのであろう。

いずれにしても、今回の山行きでは、いまも塩の道の面影を残すところを歩くことができた。ブナの原生林の中を走る「切り通し」は、深さ6mに達する所もあった。人馬の通行によって深い溝が数百年の間に出来たと表示板に説明されていた。

古道と名がつく山道および作業道は、味わい深い。先人の杣人の知恵がつまっている。地形を巧みに使って、峠のある最も低い鞍部へ導いてくれる。谷道は使わず、尾根道を通すことが多い。谷筋は岩などが崩落しやすく、道筋が寸断されてしまう。特に冬場の谷筋は、雪崩に遭遇してしまう危険性もある。このようなことを配慮して、「塩の道」は通されているようだ。 息を切らすような登りもなく、歩くことができ、満足できた山行きとなった。

ホノケ山頂から眼下に敦賀湾・日本海を望む

Posted by

nonio

at

08:18

│Comments(

0

) │

福井県の山

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。