京都の嵯峨野・嵐山へぶらりと出かけた。JR駅から降りると、そこは人・人。様々な外国語が耳に飛び込んできた。

どうしょうもない喧噪から逃れるようにして、愛宕神社へと続く古道をのんびりと歩いていった。この神社のある山頂への登り口にある一の鳥居までやってきた。人の姿もまばらになり、京都らしい雰囲気が戻ってきていた。

愛宕山の山頂にある愛宕神社には、往き帰り5時間を優に超えるため、参拝者の疲れを癒やしてきた茶屋「平野屋」があった。 創業は江戸初期らしい。この辺りには多くの茶店、旅篭(はたご)があり、愛宕信仰で賑わっていたらしい。今なお、茶店として、名物「志んこ団子」を供している。

茅葺き平屋建の軒下に置かれた長椅子に腰掛けさせてもらって一息ついた。

辺りを見回していると、「むしやしない」と書かれた紙きれを目にした。この言葉を聞いたことがなかった。

女将に尋ねてみると、「京都の古いことばで、ちょっとつまめる『おやつ』のことを指します」と教えてくれた。

漢字で書くと「虫養い」。つまり「お腹の虫を養う程度の軽い食べ物」という意味である。どうも、この言葉は名物「志んこ」ことらしい。京都独特の言い回しである。

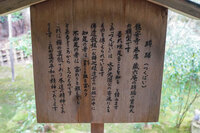

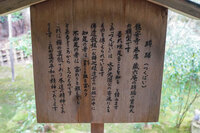

一休みを終えて道を戻ると、つれが店先の小庭にある石板を指さした。石板の中央には「口」の字に見えるような穴が開けられており、その周りに「五」「隹」「矢」「疋」と刻まれていた。

私には、見覚えがあったのだが、咄嗟にはわからなかった。「それぞれ合わせると『吾唯知足』の四文字になりますよ」と読んでくれた。

この言葉どこかで、見たことがあるのだが、どうしても思い出せなかった。でも、脳裏には刺さっていた文字であった。

7~8年前、龍安寺の石庭を見に行ったついでに、石庭とは建物を挟んで反対側にある「つくばい」だったことを思い出した。とにかく、本物を見なければと思って再度訪れた。

この禅寺は、枯山水の石庭で有名なところである。が、そこを素通りして、直ぐに「つくばい」に向かった。茶室に入る前に手や口を清めるため、真ん中の水のたまっているところが、漢字の「口」となっていた。竹口から水が注がれ柄杓も置かれ、店屋に無造作に置かれていたレプリカとは一味違っていた。この歴史を感じさせる光景に感慨深い思いであった。

ふと横の立札に眼をやると、「実物大の模型」と記されていた。

「これもレプリカかい」と思いつつ、お寺の多い京都ならでの言葉であり、言葉の持つ意味には変わりがないと自ら戒めた。

ひとは足りないことばかりを探し出しことより、満足する心を持ってと、釈迦が説かれたことを実践することになった。

―「足ることを知る人は、心は穏やかであり、足ることを知らない人は、心はいつも乱れている」―

嵐山や嵯峨野に足を踏み入れると、時間がゆっくりと流れていた。愛宕山の山頂にそびえる愛宕神社や、その近くに佇む茶屋「平野屋」は、古き良き時代の面影がそこには残り、茶屋の軒下に掲げられた「むしやしない」という言葉や、「吾唯知足」という石板に刻まれた言葉は、京都ならではの心を象徴していた。これらの言葉は、物質的な豊かさよりも、内なる満足と平穏を求める京都の人々の姿勢を示していた。

皆さんも、京都での言葉さがしは、いかが。

どうしょうもない喧噪から逃れるようにして、愛宕神社へと続く古道をのんびりと歩いていった。この神社のある山頂への登り口にある一の鳥居までやってきた。人の姿もまばらになり、京都らしい雰囲気が戻ってきていた。

愛宕山の山頂にある愛宕神社には、往き帰り5時間を優に超えるため、参拝者の疲れを癒やしてきた茶屋「平野屋」があった。 創業は江戸初期らしい。この辺りには多くの茶店、旅篭(はたご)があり、愛宕信仰で賑わっていたらしい。今なお、茶店として、名物「志んこ団子」を供している。

茅葺き平屋建の軒下に置かれた長椅子に腰掛けさせてもらって一息ついた。

辺りを見回していると、「むしやしない」と書かれた紙きれを目にした。この言葉を聞いたことがなかった。

女将に尋ねてみると、「京都の古いことばで、ちょっとつまめる『おやつ』のことを指します」と教えてくれた。

漢字で書くと「虫養い」。つまり「お腹の虫を養う程度の軽い食べ物」という意味である。どうも、この言葉は名物「志んこ」ことらしい。京都独特の言い回しである。

一休みを終えて道を戻ると、つれが店先の小庭にある石板を指さした。石板の中央には「口」の字に見えるような穴が開けられており、その周りに「五」「隹」「矢」「疋」と刻まれていた。

私には、見覚えがあったのだが、咄嗟にはわからなかった。「それぞれ合わせると『吾唯知足』の四文字になりますよ」と読んでくれた。

この言葉どこかで、見たことがあるのだが、どうしても思い出せなかった。でも、脳裏には刺さっていた文字であった。

7~8年前、龍安寺の石庭を見に行ったついでに、石庭とは建物を挟んで反対側にある「つくばい」だったことを思い出した。とにかく、本物を見なければと思って再度訪れた。

この禅寺は、枯山水の石庭で有名なところである。が、そこを素通りして、直ぐに「つくばい」に向かった。茶室に入る前に手や口を清めるため、真ん中の水のたまっているところが、漢字の「口」となっていた。竹口から水が注がれ柄杓も置かれ、店屋に無造作に置かれていたレプリカとは一味違っていた。この歴史を感じさせる光景に感慨深い思いであった。

ふと横の立札に眼をやると、「実物大の模型」と記されていた。

「これもレプリカかい」と思いつつ、お寺の多い京都ならでの言葉であり、言葉の持つ意味には変わりがないと自ら戒めた。

ひとは足りないことばかりを探し出しことより、満足する心を持ってと、釈迦が説かれたことを実践することになった。

―「足ることを知る人は、心は穏やかであり、足ることを知らない人は、心はいつも乱れている」―

嵐山や嵯峨野に足を踏み入れると、時間がゆっくりと流れていた。愛宕山の山頂にそびえる愛宕神社や、その近くに佇む茶屋「平野屋」は、古き良き時代の面影がそこには残り、茶屋の軒下に掲げられた「むしやしない」という言葉や、「吾唯知足」という石板に刻まれた言葉は、京都ならではの心を象徴していた。これらの言葉は、物質的な豊かさよりも、内なる満足と平穏を求める京都の人々の姿勢を示していた。

皆さんも、京都での言葉さがしは、いかが。

京都の蹴上駅から、南禅寺・出町柳から鴨川まで行くことになった。

蹴上駅を降りたち、哲学の道を目指して歩きだした。

なんの変哲もない背の高さほどの短いトンネルを潜っていた時だった。

建築に携わっていたSさんが、「 レンガが螺旋状にねじれているように見えませんか」と話しかけてきた。

私は、古ぼけたレンガ積みにしか見えなかった。怪訝だった。僅か20mほどのこのトンネルを通過したのは、今回が初めてではない。南禅寺に向かう時なども単なる歩行者用トンネルとして利用していたところだ。

更に「このトンネル、『ねじりまんぽ』と呼ばれている」と。返答に困ってしまった。これ日本語かと疑いたくなった。

「ねじり」とは、文字通り「ねじれている」ことらしい。「まんぽ」はトンネルのことを指すようだ。滋賀では天井川に何か所も「まんぽ」があると後で言っていた。

いやいや、私は『ねじりまんぽ』という言葉であり、このトンネルに関する認識が甘かった・・・。

『ねじりまんぽ』の上は、かつて大津~京都の船運ルートとして、台車に乗せた船が通されていたところらしい。要するに、琵琶湖疏水とこの地の高低差を補うために蹴上インクライン(傾斜鉄道)が敷設されたものである。現在、産業遺産として京都市の文化財に指定されている。

さて、道路が、インクラインに対して斜めになっていたので、レンガと線路とが概ね直角になるように、レンガ積みがされていたのだ。

道路の内部から見るとアーチ部分の煉瓦が捻ったように見えるので、『ねじりまんぽ』と呼ばれているのであろう。

ところで、インクラインと道路が直角に交差させれば、通常のアーチ構造でことが済むと思われるのだが、京都らしく、今まで使い慣れた道を変えることに躊躇したのであろうか。なぜ、複雑な『ねじりまんぽ』が施されたのであろう?

煉瓦を削り出し整形して作り上げたこの構造物、当時の煉瓦職人達の気配りが、むしろ偲ばれた。

何気なく発した「螺旋」と言う言葉から、思いもよらない明治に引き戻されてしまった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

その後、ここを通る機会があり、トンネルの入り口の高い位置に、篆書体であるが、「雄観奇想」と記されていた。改めて明治時代の心意気が感じられた。

蹴上駅を降りたち、哲学の道を目指して歩きだした。

なんの変哲もない背の高さほどの短いトンネルを潜っていた時だった。

建築に携わっていたSさんが、「 レンガが螺旋状にねじれているように見えませんか」と話しかけてきた。

私は、古ぼけたレンガ積みにしか見えなかった。怪訝だった。僅か20mほどのこのトンネルを通過したのは、今回が初めてではない。南禅寺に向かう時なども単なる歩行者用トンネルとして利用していたところだ。

更に「このトンネル、『ねじりまんぽ』と呼ばれている」と。返答に困ってしまった。これ日本語かと疑いたくなった。

「ねじり」とは、文字通り「ねじれている」ことらしい。「まんぽ」はトンネルのことを指すようだ。滋賀では天井川に何か所も「まんぽ」があると後で言っていた。

いやいや、私は『ねじりまんぽ』という言葉であり、このトンネルに関する認識が甘かった・・・。

『ねじりまんぽ』の上は、かつて大津~京都の船運ルートとして、台車に乗せた船が通されていたところらしい。要するに、琵琶湖疏水とこの地の高低差を補うために蹴上インクライン(傾斜鉄道)が敷設されたものである。現在、産業遺産として京都市の文化財に指定されている。

さて、道路が、インクラインに対して斜めになっていたので、レンガと線路とが概ね直角になるように、レンガ積みがされていたのだ。

道路の内部から見るとアーチ部分の煉瓦が捻ったように見えるので、『ねじりまんぽ』と呼ばれているのであろう。

ところで、インクラインと道路が直角に交差させれば、通常のアーチ構造でことが済むと思われるのだが、京都らしく、今まで使い慣れた道を変えることに躊躇したのであろうか。なぜ、複雑な『ねじりまんぽ』が施されたのであろう?

煉瓦を削り出し整形して作り上げたこの構造物、当時の煉瓦職人達の気配りが、むしろ偲ばれた。

何気なく発した「螺旋」と言う言葉から、思いもよらない明治に引き戻されてしまった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。その後、ここを通る機会があり、トンネルの入り口の高い位置に、篆書体であるが、「雄観奇想」と記されていた。改めて明治時代の心意気が感じられた。

今年になり、新聞の数値を追うようになった。1面に記載された数値の上下に一喜一憂。最近では、この数値が、社会面の紙面になり、見たり見なかったりになった。

「東京0.98 大阪1.60」。この数値何かわかる?

そう、 2021年11月12~18日の1週間の新型コロナウイルス10万人当たり感染者数だ。ちなみに、8月6~12日東京200 大阪95だったのに。

あれだけコロナ、コロナと騒いでいたのに、すっかり、平常な生活に戻ったみたいだ。

8月20日、全国の1日の新規感染者が過去最多の2万5868人を記録。どこまで上り詰めるのか空恐ろしくなったのだが、8月下旬以降、一転して指数関数的に減じ出した。11月25、東京都・大阪1日の新規感染者数がそれぞれ5名・9名に激減。全国でも、77人と驚くべき数値となった。

「五輪で気が緩む」「人出が減らない」「デルタ株ではワクチンの効果が減少する」など懸念材料が指摘され、9月には感染者が激増すると予測された。それどころか、海外メディアから注目を浴びるほど、日本において新型コロナの新規感染者数が激減した。

ところで、大都市での人流や都市間の移動もふえたにも拘わらず、新規感染者が減り続けた。緊急事態宣言は何だったのか、甚だ疑問に思えた。人出と制限とは無関係に増減していることが明白になってきたのに、「神のみぞ知る」との尾身会長の発言は、世の中を混迷させた。それから、ワクチンの効果により減少したとの専門家がいるが、そうだろうか。

さて、感染の波について、米国では、「2カ月周期説」がささやかれている。感染が約2カ月間急増し、その後、約2カ月間で減少するというものである。その上に、増減の波は「人間の行動が明らかに変化していない時にも発生している」とも報じられた。

日本に当てはめると、新しいウイルスとして第4波のアルファ株、第5波のデルタ株がほぼ2カ月周期で収束している。

5月中旬に「第4波」のピークを迎え、6月中旬の底から8月中旬に「第5波」のピークを迎えている。感染減のペースは1~2カ月の幅があるが、増加はいずれもほぼ2カ月間である。

これを私なりに解釈すると、新種のウイルスが発生すると、このウイルスが住みやすい人から、2人が4人8人・・・と瞬く間に拡散していく。一定の隔離された地域に置いて抗体を持たない人を猖獗(しょうけつ)してしまうと、行き場を失ったウイルスが消滅し、収束するのだ。

どうも、ワクチンは人に抗体をつけ、コロナウイルスの侵入をくいとめるが、新種ウイルス自身が、尽き果てるまでの時間には、関係がないように思える。死亡率が顕著に激的に下がっている。それは、ワクチンが効いているのであろう。

ところで、日本では、信じられないほど低水準が保たれているのに、最近の欧州では、感染拡大傾向にある。特にドイツは1日5万人超えと伝えられている。緯度が高く寒いウイルスが繁殖しやすく、換気も悪い。すでにワクチン接種の効果が薄まり、ブレイクスルーも生じて蔓延したと指摘されている。

このウイルスは、日本の5波と同種のデルタ株なのに、これほど感新規染者数に差が生じているのだろうか。

━━現在の皆無に近い日本の新規感染者数を維持できているということは、デルタ株に対してウイルスを跳ね除ける抗体を持っている人が日本列島に大勢住んでいるという事ことであり━━。仮に抗体を持って居ない人でも、清潔を好み決められたことを律義に守る日本人特有の生活態度に差があるように思える。

緊急事態宣言が解除されても「密閉・密集・密接」の三つの密が習慣化している。人が集まるところでは誰もがマスクをしており、検温されても、皆が当然のように受け入れている。その上に、日本列島は、陸続きの欧州と違い、隔離された島国が幸いしているのであろう。 この地勢・民族・社会の固有の文化の違いが信じられない感染者の低水準を維持していると強く感じている。

久しぶりに京都に出かけた。

ベンチに座り、お酒を酌み交わしていると、人を恐れる様子もなく、一頭の鹿が芝生を夢中で食んでいた。

一瞬「奈良公園」との錯覚すら感じたが、後ろの山は比叡山。どうも、山間部から鴨川沿いに出て来たのであろう。

のどかな平常な生活が、続くようにと願う。兎に角、国外からの新種ウイルスがなければ、この低水準が維持されるのだが、

でも、南アフリカで、変異株が発生したらしい。「オミクロン株」と命名された。

「ウイルスは、他の生物の中に入り寄生しなければ、生きていけない。あまりにも毒性が強く、宿主を殺してしまったらウイルスが生きていけない」と言われているが、今のところ怪しい細菌理論だ。

いずれ、日本でもわずかながらくすぶっているウイルスが、何かの拍子で再熱するかもしれないし、新種株も気になる。まずは、自己免疫をつけるための運動と節制並びに3回接種だ。

「東京0.98 大阪1.60」。この数値何かわかる?

そう、 2021年11月12~18日の1週間の新型コロナウイルス10万人当たり感染者数だ。ちなみに、8月6~12日東京200 大阪95だったのに。

あれだけコロナ、コロナと騒いでいたのに、すっかり、平常な生活に戻ったみたいだ。

8月20日、全国の1日の新規感染者が過去最多の2万5868人を記録。どこまで上り詰めるのか空恐ろしくなったのだが、8月下旬以降、一転して指数関数的に減じ出した。11月25、東京都・大阪1日の新規感染者数がそれぞれ5名・9名に激減。全国でも、77人と驚くべき数値となった。

「五輪で気が緩む」「人出が減らない」「デルタ株ではワクチンの効果が減少する」など懸念材料が指摘され、9月には感染者が激増すると予測された。それどころか、海外メディアから注目を浴びるほど、日本において新型コロナの新規感染者数が激減した。

ところで、大都市での人流や都市間の移動もふえたにも拘わらず、新規感染者が減り続けた。緊急事態宣言は何だったのか、甚だ疑問に思えた。人出と制限とは無関係に増減していることが明白になってきたのに、「神のみぞ知る」との尾身会長の発言は、世の中を混迷させた。それから、ワクチンの効果により減少したとの専門家がいるが、そうだろうか。

さて、感染の波について、米国では、「2カ月周期説」がささやかれている。感染が約2カ月間急増し、その後、約2カ月間で減少するというものである。その上に、増減の波は「人間の行動が明らかに変化していない時にも発生している」とも報じられた。

日本に当てはめると、新しいウイルスとして第4波のアルファ株、第5波のデルタ株がほぼ2カ月周期で収束している。

5月中旬に「第4波」のピークを迎え、6月中旬の底から8月中旬に「第5波」のピークを迎えている。感染減のペースは1~2カ月の幅があるが、増加はいずれもほぼ2カ月間である。

これを私なりに解釈すると、新種のウイルスが発生すると、このウイルスが住みやすい人から、2人が4人8人・・・と瞬く間に拡散していく。一定の隔離された地域に置いて抗体を持たない人を猖獗(しょうけつ)してしまうと、行き場を失ったウイルスが消滅し、収束するのだ。

どうも、ワクチンは人に抗体をつけ、コロナウイルスの侵入をくいとめるが、新種ウイルス自身が、尽き果てるまでの時間には、関係がないように思える。死亡率が顕著に激的に下がっている。それは、ワクチンが効いているのであろう。

ところで、日本では、信じられないほど低水準が保たれているのに、最近の欧州では、感染拡大傾向にある。特にドイツは1日5万人超えと伝えられている。緯度が高く寒いウイルスが繁殖しやすく、換気も悪い。すでにワクチン接種の効果が薄まり、ブレイクスルーも生じて蔓延したと指摘されている。

このウイルスは、日本の5波と同種のデルタ株なのに、これほど感新規染者数に差が生じているのだろうか。

━━現在の皆無に近い日本の新規感染者数を維持できているということは、デルタ株に対してウイルスを跳ね除ける抗体を持っている人が日本列島に大勢住んでいるという事ことであり━━。仮に抗体を持って居ない人でも、清潔を好み決められたことを律義に守る日本人特有の生活態度に差があるように思える。

緊急事態宣言が解除されても「密閉・密集・密接」の三つの密が習慣化している。人が集まるところでは誰もがマスクをしており、検温されても、皆が当然のように受け入れている。その上に、日本列島は、陸続きの欧州と違い、隔離された島国が幸いしているのであろう。 この地勢・民族・社会の固有の文化の違いが信じられない感染者の低水準を維持していると強く感じている。

久しぶりに京都に出かけた。

ベンチに座り、お酒を酌み交わしていると、人を恐れる様子もなく、一頭の鹿が芝生を夢中で食んでいた。

一瞬「奈良公園」との錯覚すら感じたが、後ろの山は比叡山。どうも、山間部から鴨川沿いに出て来たのであろう。

のどかな平常な生活が、続くようにと願う。兎に角、国外からの新種ウイルスがなければ、この低水準が維持されるのだが、

でも、南アフリカで、変異株が発生したらしい。「オミクロン株」と命名された。

「ウイルスは、他の生物の中に入り寄生しなければ、生きていけない。あまりにも毒性が強く、宿主を殺してしまったらウイルスが生きていけない」と言われているが、今のところ怪しい細菌理論だ。

いずれ、日本でもわずかながらくすぶっているウイルスが、何かの拍子で再熱するかもしれないし、新種株も気になる。まずは、自己免疫をつけるための運動と節制並びに3回接種だ。

比叡山山麓ののどかな公園

山に入ると、多くの“杉”の巨樹であったり老樹に出会った。なかでも、千草越えの杉峠での“杉”は、感慨深い樹であった。杉峠の立ち枯れした杉/鈴鹿千草越え

目下、「上古賀の一本杉」の巨樹に出合ったのがきっかけに、山仲間Sさんが、「花脊峠近くの『三本杉』が見事だった」と、話していたことが気になり出した。

この杉の高さは、レーザー計測器で62.3m。それが、今のところ樹高日本一であり、京都市内にあると言うのである。

いずれさらなる高い樹が発見されるだろう。それまでに、出合いたいことが、一層後押した。

さて、行くとなったら、大変。私にとって、京都市街地の北方に広がる山地が不案内。

この杉は、大悲山峰定寺(ぶじょうじ)の御神木であるので、「峰定寺の三本杉」また「花脊の三本杉」とも言われている。

とりあえず、鞍馬から府道38号線を北上して花背峠を越えた。さらにかつて材木・薪炭・檜皮などを、荷持の肩と牛馬の背で輸送していた山地をやたら走り続けた・・・・・。「別所」・「大布施」の集落を通過し、リゾート山村都市交流の翠峰荘までやってきた。

いまだ、三本杉のいどころが定まらなかった。

今回は、ここで昼食を頂いて引っ返そうと思案していた。

昼食の注文にやってきた店員に、このことを不安げに尋ねてみると、「ここから三本杉は近い」との思いがけぬ言葉に、たまげた。

「38号線をこのまま北上すると、京都バス停『大悲山口』で、三差路になっている。ここを右に進み、峰定寺まで行けば分かる」と事細かく道筋を教えてもらった。ゆっくり、「山菜そば」を頂いた。

教えられた府道の脇道をたどり、由緒ありそうな峰定寺までやってくると、橋に車の立ち入り禁止の立て札があった。車を駐車場に止め、寺谷川沿いの大悲山林道を歩いていった。三本杉まで700mの道標があり、この渓流を離れて緩やかな登り道を上り詰めると、いとも簡単にたどり着けた。

三本杉の前には十段程の石段が設けられ、周囲は低い石柱で大事に囲まれていた。

三本杉の根元は一つであるが、前に一本、後方に二本がある。後ろの右側の杉は少し右方向に傾いてはいるが、いずれもスラリと天空にそびえ立っていた。樹齢は1000~1200年もの歳を重ねているとは感じさせない瑞々しさを保っていた。

谷底と云う地理的条件も幸いして、台風や落雷にも遭わずにすくすくと成長してきたようだ。明治の頃、大林區署から伐らうとされた時もあったが、日本の歴史を遡ること、平安時代から現代までよくぞ生き延びてきたものだ。

ところで、この三本杉が江戸時代後期に刊行された京都に関わる「拾遺都名所図会」に、紹介されている。現在の写真付きの旅行ガイドブックに対して、鳥瞰図や風俗図などの挿絵をつけた名所案内記である。

「大悲山乳岩」の絵図は奇妙な絵柄であるので、補足すると、

乳石の形をした岩から水が流れ落ちている。その裏側をのぞく旅人がおり、あるものは、水を杓で受けている。この水は「お乳が出ない女性に飲ませるとお乳が出る」との言い伝えがあり、この霊験あらたかな水を求めて、来たのであろう。

大悲山は、京都市内から十里(40km)の距離があり、まさに歩けば一日がかりである。さらにこの乳石に来るだけでも、案内人なしには行けない深山幽谷の地である。

さて、三本杉は、乳石からさらに山奥に入ったところに画かれてあった。

ところで、この乳石が気になって探したが、見つからなかった。

たまたま、峰定寺周辺の清掃で、地元の人達が作業している時に出くわした。

「乳石」のことについて尋ねると、口を閉ざしてしまった。

ひつこく、同じ質問をほかの人にすると、「子供の頃行ったことがある」と返事してくれた。が、何か事情があるらしい。

【大悲山峯定寺】当山は洛陽の北の方にして行程十里、鞍馬寺よりは亥子の方にして坂路五里なり。其中間に別所 、大布施の二邑あり。大布施といふは大悲の片言なりといふ

「大悲山はくらまの遥奥なり。花瀬峠をこえ、別所村に至りて観音堂あり。平相国清盛のいとなみしとなり」。

「華表は乳石は より一町ばかりこなたにあり。都て此深谷嶮岨にして樵夫も歩しかね、不知案内にては見る事協ひがたし。乳石は谷に二町ばかり入と三本杉といふあり、大木にして又類稀なり」。

目下、「上古賀の一本杉」の巨樹に出合ったのがきっかけに、山仲間Sさんが、「花脊峠近くの『三本杉』が見事だった」と、話していたことが気になり出した。

この杉の高さは、レーザー計測器で62.3m。それが、今のところ樹高日本一であり、京都市内にあると言うのである。

いずれさらなる高い樹が発見されるだろう。それまでに、出合いたいことが、一層後押した。

さて、行くとなったら、大変。私にとって、京都市街地の北方に広がる山地が不案内。

この杉は、大悲山峰定寺(ぶじょうじ)の御神木であるので、「峰定寺の三本杉」また「花脊の三本杉」とも言われている。

とりあえず、鞍馬から府道38号線を北上して花背峠を越えた。さらにかつて材木・薪炭・檜皮などを、荷持の肩と牛馬の背で輸送していた山地をやたら走り続けた・・・・・。「別所」・「大布施」の集落を通過し、リゾート山村都市交流の翠峰荘までやってきた。

いまだ、三本杉のいどころが定まらなかった。

今回は、ここで昼食を頂いて引っ返そうと思案していた。

昼食の注文にやってきた店員に、このことを不安げに尋ねてみると、「ここから三本杉は近い」との思いがけぬ言葉に、たまげた。

「38号線をこのまま北上すると、京都バス停『大悲山口』で、三差路になっている。ここを右に進み、峰定寺まで行けば分かる」と事細かく道筋を教えてもらった。ゆっくり、「山菜そば」を頂いた。

教えられた府道の脇道をたどり、由緒ありそうな峰定寺までやってくると、橋に車の立ち入り禁止の立て札があった。車を駐車場に止め、寺谷川沿いの大悲山林道を歩いていった。三本杉まで700mの道標があり、この渓流を離れて緩やかな登り道を上り詰めると、いとも簡単にたどり着けた。

三本杉の前には十段程の石段が設けられ、周囲は低い石柱で大事に囲まれていた。

三本杉の根元は一つであるが、前に一本、後方に二本がある。後ろの右側の杉は少し右方向に傾いてはいるが、いずれもスラリと天空にそびえ立っていた。樹齢は1000~1200年もの歳を重ねているとは感じさせない瑞々しさを保っていた。

谷底と云う地理的条件も幸いして、台風や落雷にも遭わずにすくすくと成長してきたようだ。明治の頃、大林區署から伐らうとされた時もあったが、日本の歴史を遡ること、平安時代から現代までよくぞ生き延びてきたものだ。

ところで、この三本杉が江戸時代後期に刊行された京都に関わる「拾遺都名所図会」に、紹介されている。現在の写真付きの旅行ガイドブックに対して、鳥瞰図や風俗図などの挿絵をつけた名所案内記である。

「大悲山乳岩」の絵図は奇妙な絵柄であるので、補足すると、

乳石の形をした岩から水が流れ落ちている。その裏側をのぞく旅人がおり、あるものは、水を杓で受けている。この水は「お乳が出ない女性に飲ませるとお乳が出る」との言い伝えがあり、この霊験あらたかな水を求めて、来たのであろう。

大悲山は、京都市内から十里(40km)の距離があり、まさに歩けば一日がかりである。さらにこの乳石に来るだけでも、案内人なしには行けない深山幽谷の地である。

さて、三本杉は、乳石からさらに山奥に入ったところに画かれてあった。

ところで、この乳石が気になって探したが、見つからなかった。

たまたま、峰定寺周辺の清掃で、地元の人達が作業している時に出くわした。

「乳石」のことについて尋ねると、口を閉ざしてしまった。

ひつこく、同じ質問をほかの人にすると、「子供の頃行ったことがある」と返事してくれた。が、何か事情があるらしい。

【大悲山峯定寺】当山は洛陽の北の方にして行程十里、鞍馬寺よりは亥子の方にして坂路五里なり。其中間に別所 、大布施の二邑あり。大布施といふは大悲の片言なりといふ

「大悲山はくらまの遥奥なり。花瀬峠をこえ、別所村に至りて観音堂あり。平相国清盛のいとなみしとなり」。

「華表は乳石は より一町ばかりこなたにあり。都て此深谷嶮岨にして樵夫も歩しかね、不知案内にては見る事協ひがたし。乳石は谷に二町ばかり入と三本杉といふあり、大木にして又類稀なり」。

森林浴と云う言葉の意味は理解していたつもりだが、「竹林浴」はしっくりしなかった。ただ単に、竹は地下茎が横に這い出し、厄介ものと思っていた。

2年間ほど野洲川河辺林にある竹藪の伐採のボランティア活動に参加していた。その時、気づいたことがあった。

林内が樹林帯と比べて意外に明るく、他の植物が生えていなかった。とにかく繁殖力が強く、竹藪に立ち入る隙間もなく、竹だけが密生した景観をしていた。

ところが、然るべく伐採した竹藪に仕立てていくと、紛れもなく異空間になっていった。

風が吹くと、揺さぶられた竹稈どうしで、「コン、コン、コン・・・」と風情のある音が、四方を伺うように響かせた。さらに耳を澄ましてみると、風が竹林を通り抜けると、サラサラと竹の葉が擦れあい、涼やかであった。

手入れされた竹林は、空に向かって真っすぐに伸びた棹だけの端正な空間であり、そのひっそりと閑寂な中に、心地よい音色の世界があった。竹林は、日本人の感性を揺さぶる風情があり、竹林浴とは、そういうものだと分かったような気がした。

たまたま、保津川下りの後、Kさんに連れられて「竹の小径」を訪れたことがあった。

この嵯峨野の辺りは、何回も訪れ小径を行き来したが、単なる通路であった。だが、この時、初めて「竹」としての意識を持てた。

それにしても、小径には、人並みが途切れることなく、耳障りな通じない言葉が飛びかっていた。どうしても、嵯峨野の特有の寂寞みたいなものが体感できなかった。

このところ、奇しくも、新型コロナで「京都が閑古鳥」との快報に、いまこそチャンスと、いそいそと渡月橋の北側一帯に広がる竹林に出かけた。 真っすぐと伸びた数万本の竹が生い茂る小路を、本来の姿を取り戻した嵯峨をゆったり、歩きたいと強くこころに決めた。

JR嵯峨嵐山駅に降り立つと、あれだけオーバーツーリズムだ、観光公害だと騒がれた街並みが、人影もまばらでガランとしていた。観光客向けの飲食店や土産物屋が立ち並ぶ嵐山商店街は、多くの店がシャッターを閉め、臨時休業を知らせる張り紙がされていた。

竹林の入口付近にある天龍寺嵐山という道標(建立年1929年建立者三宅安兵衛遺志高162×幅24×奥行25cm)がある「嵯峨豆腐 三忠」のところを右折して「竹の小径」に向かった。道の両脇には、手入れされた竹林が続き、凛とした美しさが醸しだされていた。

全く誰もいない小径の真ん中に三脚をセットして写真を撮った。

私の振舞いから、いっかどの写真家と思ったのであろうか。一眼レフカメラを携えた人が近寄ってきた。

「SONY α7Ⅱ&α7seriesプロフェッショナル撮影BOOK」の書籍を精読してきた私は、調子に乗って、撮影手法を話してやった。

その人も、私の横で、話した通りを設定にして、頻りにシャッターをきっていた・・・・。

上部の竹の広がりが、一層広がるように工夫を凝らしたものである。

焦点の設定は「ゾーン」または、「ワイド」など幅ひろい焦点でなく、小さな被写体に狙い定めて「フレシキブルスポット*M」を選んだ。それを竹の穂先部分の位置から1/3にピントを合わせ、上部の「ボケ」が生じるので、広がりを見せられるという論法である。

持ち帰った写真を見てみると、以前に撮った写真と比べてさほど変わっていなかった。でも、こうした試みは、写してきたのでなく、私が画を切り取ってきたという思い入れがあるので、まんざらでもなかった。

新型コロナウイルスで、外国人観光客が消えた。こんな静かな嵯峨野は何十年ぶりだろうか。でも、中国人や韓国人が見当たらないかつて昔の姿に戻っただけである。

「京都は観光都市ではない」と門川大作市長が定例会見で爆弾発言をしたことがあった。有名な観光地が混雑するのは、仕方ないことでもあるが、人が集まりすぎると、もともと住んでいる人にとっては、迷惑な話である。外国人たちを「これ以上歓迎したくない」と声を上げたものである。

観光客が激減しているこの機会に、奥深い美しさや豊かなものを感じる日本独特の「美意識」を表す“わびさび”の嵯峨野を知ってもらうためには、高い付加価値を設定すべきだろう。

苔寺は京都世界遺産のなかでダンドツの拝観料苔寺のように。それにしても、苔寺の拝観料、ひとり3000円以上とは。

2年間ほど野洲川河辺林にある竹藪の伐採のボランティア活動に参加していた。その時、気づいたことがあった。

林内が樹林帯と比べて意外に明るく、他の植物が生えていなかった。とにかく繁殖力が強く、竹藪に立ち入る隙間もなく、竹だけが密生した景観をしていた。

ところが、然るべく伐採した竹藪に仕立てていくと、紛れもなく異空間になっていった。

風が吹くと、揺さぶられた竹稈どうしで、「コン、コン、コン・・・」と風情のある音が、四方を伺うように響かせた。さらに耳を澄ましてみると、風が竹林を通り抜けると、サラサラと竹の葉が擦れあい、涼やかであった。

手入れされた竹林は、空に向かって真っすぐに伸びた棹だけの端正な空間であり、そのひっそりと閑寂な中に、心地よい音色の世界があった。竹林は、日本人の感性を揺さぶる風情があり、竹林浴とは、そういうものだと分かったような気がした。

たまたま、保津川下りの後、Kさんに連れられて「竹の小径」を訪れたことがあった。

この嵯峨野の辺りは、何回も訪れ小径を行き来したが、単なる通路であった。だが、この時、初めて「竹」としての意識を持てた。

それにしても、小径には、人並みが途切れることなく、耳障りな通じない言葉が飛びかっていた。どうしても、嵯峨野の特有の寂寞みたいなものが体感できなかった。

このところ、奇しくも、新型コロナで「京都が閑古鳥」との快報に、いまこそチャンスと、いそいそと渡月橋の北側一帯に広がる竹林に出かけた。 真っすぐと伸びた数万本の竹が生い茂る小路を、本来の姿を取り戻した嵯峨をゆったり、歩きたいと強くこころに決めた。

JR嵯峨嵐山駅に降り立つと、あれだけオーバーツーリズムだ、観光公害だと騒がれた街並みが、人影もまばらでガランとしていた。観光客向けの飲食店や土産物屋が立ち並ぶ嵐山商店街は、多くの店がシャッターを閉め、臨時休業を知らせる張り紙がされていた。

竹林の入口付近にある天龍寺嵐山という道標(建立年1929年建立者三宅安兵衛遺志高162×幅24×奥行25cm)がある「嵯峨豆腐 三忠」のところを右折して「竹の小径」に向かった。道の両脇には、手入れされた竹林が続き、凛とした美しさが醸しだされていた。

全く誰もいない小径の真ん中に三脚をセットして写真を撮った。

私の振舞いから、いっかどの写真家と思ったのであろうか。一眼レフカメラを携えた人が近寄ってきた。

「SONY α7Ⅱ&α7seriesプロフェッショナル撮影BOOK」の書籍を精読してきた私は、調子に乗って、撮影手法を話してやった。

その人も、私の横で、話した通りを設定にして、頻りにシャッターをきっていた・・・・。

上部の竹の広がりが、一層広がるように工夫を凝らしたものである。

焦点の設定は「ゾーン」または、「ワイド」など幅ひろい焦点でなく、小さな被写体に狙い定めて「フレシキブルスポット*M」を選んだ。それを竹の穂先部分の位置から1/3にピントを合わせ、上部の「ボケ」が生じるので、広がりを見せられるという論法である。

持ち帰った写真を見てみると、以前に撮った写真と比べてさほど変わっていなかった。でも、こうした試みは、写してきたのでなく、私が画を切り取ってきたという思い入れがあるので、まんざらでもなかった。

新型コロナウイルスで、外国人観光客が消えた。こんな静かな嵯峨野は何十年ぶりだろうか。でも、中国人や韓国人が見当たらないかつて昔の姿に戻っただけである。

「京都は観光都市ではない」と門川大作市長が定例会見で爆弾発言をしたことがあった。有名な観光地が混雑するのは、仕方ないことでもあるが、人が集まりすぎると、もともと住んでいる人にとっては、迷惑な話である。外国人たちを「これ以上歓迎したくない」と声を上げたものである。

観光客が激減しているこの機会に、奥深い美しさや豊かなものを感じる日本独特の「美意識」を表す“わびさび”の嵯峨野を知ってもらうためには、高い付加価値を設定すべきだろう。

苔寺は京都世界遺産のなかでダンドツの拝観料苔寺のように。それにしても、苔寺の拝観料、ひとり3000円以上とは。

嵯峨野の「竹の小径」Ⅰ

嵯峨野の「竹の小径」Ⅱ

野洲川河辺林にある夕暮れの竹藪

2019.12.14日、四季を通じて賑わうコース貴船山→滝谷峠→貴船神社へ出かけた。出町柳駅に立つと、「あ~北山連峰が連なる洛北か」との思いがこみ上げてくる。かつて、ここから八瀬・大原へ、奥深い丹波へと・・・・、ここは“京都北山”登山の出発点であった。

叡山電鉄終点の鞍馬駅から二つ手前の二ノ瀬駅は今も昔も変わらない疎らな農家のある閑静なところ。

駅から人がめったに通らないのか、あぜ道が貴船川まで設けられていた。

”ユリ道”をたどり、貴船山(699m)に向かった。丹波では、緩い道を訛ってユリ道と呼ぶようである。確かに、山腹を巻くように設けられており、無理せず高みへと導いてくれた。道端のところどころに、人の気配を感じられる瓦の破片、そして北山杉に混じって自然林の巨木が見られた。この道には、古道の面影が漂っていた。

余談になるが、荷を運ぶ牛馬が貴船神社のある貴船川沿いの道を通ることを憚れるとして、貴船山東斜面の山中に通された道である。今はひっそりとした道だが、二ノ瀬と芦生をつなぐ峠道として、平安の頃から生活道として盛んに使われていたようだ。

さて、昨年下見をした仲間が、「ユリ道のV字谷が大崩落し、倒木が散乱。続いて滝谷峠から奥貴船橋まで樹々が、なぎ倒され、荒れ方がひどかった」と驚いていた。

森林の惨憺たる荒れ模様は、ここだけではない。この付近の廃村八丁・半国山、そして三上山も同様。

2019年も8月の九州北部豪雨に続き9月、10月と相次いで関東広域を襲った大型台風で、いずれも甚大な被害をもたらした。

今年最強クラスの台風19号は、近畿をかすめただけだが、今だに山中に大きな爪跡を残している。特に、三上山では100年位の檜が何本も根元からなぎ倒され、これほど荒れた樹木を目にしたことがない。

最近の天気予報で、超大型の台風という言葉が聞くようになった。これからは常態化するのだろう。

何億年という長い年月をかけて地中にため込まれた化石燃料を、たかが200年近くが経過する過程で、際限なく使っていれば、誰が考えても二酸化炭素の増加による温暖化が明白である。

地球を取り巻く膨大な海水は、ゆっくりと熱を受け入れていたが、ついに、海水温の上昇に伴い超巨大化の台風を育てる暴挙にでてきたようだ。

「地球温暖化は加速しており、ティッピング・ポイント(それを超えると一気に加速する閾値)に近づいている」と、気候学者らが警鐘を鳴らしている。これは恐ろしいことで、一旦「臨界点」を超えると、人間の手によって押しとどめることが不可能になると云うのである。

地球の気候に多大な影響力をもつ要素のうち9つが、後戻りできない臨界点に近づいている。そのうちの2つが西南極と東南極の氷床の融解であり、他にはアマゾンの喪失、広範囲での永久凍土の融解などがそうだ。

つまり、複数の項目が連鎖的に「臨界点」を超えると、豪雨の頻度が増え、地球温暖化による災害のリスクが高まり、人類が住めない灼熱の地球へ・・・・・。

このような気候変動に対応するために、世界では国際的な会議として気候変動枠組条約加盟国による締約国会議(COP)が1995年から毎年開催されている。だが、COP25では、環境と経済のはざまで各国の対応策の足並みが揃わないまま閉幕した。強欲な人類の集まりは、行き着くところまでいかないと収まらないようだ。時遅しだ。

今年のタイム誌の顔になったグレタ・トゥーンベリ。スウェーデンの女子高生さんは、

「よくそんなことができますね!あなた方の空っぽの言葉によって、あなた方が私の夢を、子ども時代を奪ったのです」と嘆いている。

叡山電鉄終点の鞍馬駅から二つ手前の二ノ瀬駅は今も昔も変わらない疎らな農家のある閑静なところ。

駅から人がめったに通らないのか、あぜ道が貴船川まで設けられていた。

”ユリ道”をたどり、貴船山(699m)に向かった。丹波では、緩い道を訛ってユリ道と呼ぶようである。確かに、山腹を巻くように設けられており、無理せず高みへと導いてくれた。道端のところどころに、人の気配を感じられる瓦の破片、そして北山杉に混じって自然林の巨木が見られた。この道には、古道の面影が漂っていた。

余談になるが、荷を運ぶ牛馬が貴船神社のある貴船川沿いの道を通ることを憚れるとして、貴船山東斜面の山中に通された道である。今はひっそりとした道だが、二ノ瀬と芦生をつなぐ峠道として、平安の頃から生活道として盛んに使われていたようだ。

手入れの行き届いた人工林の北山杉

”ユリ道”の自然林の巨木

さて、昨年下見をした仲間が、「ユリ道のV字谷が大崩落し、倒木が散乱。続いて滝谷峠から奥貴船橋まで樹々が、なぎ倒され、荒れ方がひどかった」と驚いていた。

ユリ道のV字谷が崩落し、倒木が散乱

森林の惨憺たる荒れ模様は、ここだけではない。この付近の廃村八丁・半国山、そして三上山も同様。

2019年も8月の九州北部豪雨に続き9月、10月と相次いで関東広域を襲った大型台風で、いずれも甚大な被害をもたらした。

今年最強クラスの台風19号は、近畿をかすめただけだが、今だに山中に大きな爪跡を残している。特に、三上山では100年位の檜が何本も根元からなぎ倒され、これほど荒れた樹木を目にしたことがない。

最近の天気予報で、超大型の台風という言葉が聞くようになった。これからは常態化するのだろう。

何億年という長い年月をかけて地中にため込まれた化石燃料を、たかが200年近くが経過する過程で、際限なく使っていれば、誰が考えても二酸化炭素の増加による温暖化が明白である。

地球を取り巻く膨大な海水は、ゆっくりと熱を受け入れていたが、ついに、海水温の上昇に伴い超巨大化の台風を育てる暴挙にでてきたようだ。

「地球温暖化は加速しており、ティッピング・ポイント(それを超えると一気に加速する閾値)に近づいている」と、気候学者らが警鐘を鳴らしている。これは恐ろしいことで、一旦「臨界点」を超えると、人間の手によって押しとどめることが不可能になると云うのである。

地球の気候に多大な影響力をもつ要素のうち9つが、後戻りできない臨界点に近づいている。そのうちの2つが西南極と東南極の氷床の融解であり、他にはアマゾンの喪失、広範囲での永久凍土の融解などがそうだ。

つまり、複数の項目が連鎖的に「臨界点」を超えると、豪雨の頻度が増え、地球温暖化による災害のリスクが高まり、人類が住めない灼熱の地球へ・・・・・。

このような気候変動に対応するために、世界では国際的な会議として気候変動枠組条約加盟国による締約国会議(COP)が1995年から毎年開催されている。だが、COP25では、環境と経済のはざまで各国の対応策の足並みが揃わないまま閉幕した。強欲な人類の集まりは、行き着くところまでいかないと収まらないようだ。時遅しだ。

今年のタイム誌の顔になったグレタ・トゥーンベリ。スウェーデンの女子高生さんは、

「よくそんなことができますね!あなた方の空っぽの言葉によって、あなた方が私の夢を、子ども時代を奪ったのです」と嘆いている。

久しぶりに紅葉の詩仙堂に訪れた。ここは、あけっぴろげの室内から紅葉と白砂に丸く刈り込まれたサツキの庭園を眺めることができ、ゆったりとした気分にさせてくれるところである。

一乗寺下り松町バス停で下車した。観光地とは思えない住宅街を進み、 「一乗寺の下り松」を横目に狭い坂道を登っていくと、 すぐに右手に詩仙堂の鄙びた「山門」があった。

朝早く、観光客が疎らなのに案内人が各路地の角に突っ立っていた。

「観光公害」という言葉も使われ始めた昨今、住民との間に問題を生じないように配置させているのであろう。

詩仙堂の入り口まで来ると、「史蹟詩仙堂」の石碑があり、葺きの門の正面には 横に長い木版額に、「小有洞」と文字が彫り込まれていた。この門をくぐり、竹林の中の道を行くと石段の上に「老梅関」という門があり、同じように「梅関」の扁額が揚げられていた。その門をくぐりぬけると詩仙堂の建物へと導かれた。

ある文人による風流三昧につくられたものであろうが、この日の私にとっては、石段をのぼりつめ、次に石を敷いた小道に出た。その突きあたりに、石段を登り詰めたところに・・・・と、長々二つの門も通過するのは むしろ、陰鬱な気分だった。

それはさておき、 たどり着いた玄関前に 『生死事大』の木板が飛び込んできた。

室内に入っていくと、案内役の女の子がいたので、木版の事を聞いてみた。

「時折、このことを尋ねられます。『右から、しょうじ-じだい【生死事大】』」と読みます。

「時は無常に過ぎ去っていきます。今を生きていることが、大切なことであるという教えです」と説明してくれた。

「死という字を、『ジ』と読むのですか」と聞き返した。

「生」の字は100以上いや150の読み方があるのだが、「死」という字は音・訓ともに「シ」で、それ以外の読み方がないので、聞き直したてみた。

「そう教えてもらっています」

そうこうしている内に、読み方などどちらでもよかった。『生死事大』の文字から、5歳の女の子船戸結愛ちゃんが、生死の瀬戸際に立たされ、綴ったことばが脳裏に蠢いてきた。

朝の4時に起こされて、毎日、ひらがなの練習をさせられていた。

「ママ もうパパとママにいわれなくても しっかりとじぶんから きょうよりかもっと あしたはできるようにするから もうおねがいゆるして ゆるしてください おねがいします

ほんとうにもうおなじことはしません ゆるしてきのうぜんぜんできなかったこと

これまでまいにちやってきたことをなおす

これまでどんだけあほみたいにあそんだか あそぶってあほみたいだからやめる もうぜったいぜったいやらないからね ぜったいやくそくします

もうあしたはぜったいやるんだぞとおもって いっしょうけんめいやる やるぞ」

「きょうよりか もっともっと あしたはできるようにするから」

船戸結愛ちゃんが、現世に生き残るための渾身の伝言だったが、もういない。

山の麓に建てられた詩仙堂には、夜中に出没するイノシシや鹿を追い払うために日本ではじめて「ししおどし」が考案されたものらしい。筒竹に水が注がれ、いっぱいになると傾き石を打ちつけることで、音を響かせるものだが、その響きは、やけに物悲しかった。

「半国山」、中途半端な山名であるが故に、気がかりになっていた。山頂から播磨・丹波・摂津をそれぞれ半分ずつ望めるので、そう呼ばれているようだ。そして「丹波富士」とも言われていることを知り、ここを訪ねることにした。

この山は、亀岡盆地の西部に位置しており、滋賀県から出向くとなると、朝早い出発となった。赤熊バス停の登山口から深緑の音羽渓谷を辿り、頂上まで2時間弱で到着。念願の兵庫のあれこれの山々を見入ることができた。方向を定めながら地図を広げて、うっすらと大阪のビル影が見える見えないと・・・。

帰路は宮川コースをとった。

すぐに、ルリ渓・井出の分岐路があり、北東に向かって 尾根伝いに歩を進めた。 しばらく下るとまた分岐路があり、いちばん右よりの道を選んだ。 いつものことだが、下山の見通しがつき、だらだら道になると、色んな話が弾む。

どういう経緯か忘れてしまったが、突拍子に「千本の手足を持った観音さん知っている」と仲間から尋ねられた。

数年前、正妙寺の千手千足観音立像が開帳された時、拝観したことがあったので、

「知っている」。続いて「近々、長浜市高月町の観音堂が一斉開帳されるのを楽しみにしている」と・・・・。

湖北の観音像を広めた『星と祭』の井上靖まで話が及んだ。

思うところがあり、話さなかったことがあった。

「シリヤ砂漠の少年」詩集

───カチリ

石英の音

秋

中学三年生の時、友人からこの自作の詩を見せられ、井上靖氏が文学への洗礼を受けたという。たった三行の「秋」とは?

山道から山麓の古刹金輪寺に到着。舗装路をたどりのんびりとした集落を通過し、古い駐在所を右に見て、終点の宮川バス停に到着した。

いつのまにか四季が移ろい「秋」に、田んぼの土手に彼岸花が咲いていた。

石火光中に身をよす我が身、気がつけば、傘寿の秋か

この山は、亀岡盆地の西部に位置しており、滋賀県から出向くとなると、朝早い出発となった。赤熊バス停の登山口から深緑の音羽渓谷を辿り、頂上まで2時間弱で到着。念願の兵庫のあれこれの山々を見入ることができた。方向を定めながら地図を広げて、うっすらと大阪のビル影が見える見えないと・・・。

帰路は宮川コースをとった。

すぐに、ルリ渓・井出の分岐路があり、北東に向かって 尾根伝いに歩を進めた。 しばらく下るとまた分岐路があり、いちばん右よりの道を選んだ。 いつものことだが、下山の見通しがつき、だらだら道になると、色んな話が弾む。

どういう経緯か忘れてしまったが、突拍子に「千本の手足を持った観音さん知っている」と仲間から尋ねられた。

数年前、正妙寺の千手千足観音立像が開帳された時、拝観したことがあったので、

「知っている」。続いて「近々、長浜市高月町の観音堂が一斉開帳されるのを楽しみにしている」と・・・・。

湖北の観音像を広めた『星と祭』の井上靖まで話が及んだ。

思うところがあり、話さなかったことがあった。

「シリヤ砂漠の少年」詩集

───カチリ

石英の音

秋

中学三年生の時、友人からこの自作の詩を見せられ、井上靖氏が文学への洗礼を受けたという。たった三行の「秋」とは?

山道から山麓の古刹金輪寺に到着。舗装路をたどりのんびりとした集落を通過し、古い駐在所を右に見て、終点の宮川バス停に到着した。

いつのまにか四季が移ろい「秋」に、田んぼの土手に彼岸花が咲いていた。

石火光中に身をよす我が身、気がつけば、傘寿の秋か

9月8日、久しぶりに、山行へ。山科盆地南部から醍醐山西麓一帯を占める醍醐山・高塚山・行者ケ森を目指した。

近年、醍醐寺が世界文化遺産の登録を受けたこともあって、「山と渓谷社」の“京都府の山”の分県登山ガイドに、このルートが紹介されるようになった。

昨年、友人4人で醍醐山から三体の山伏像が立つ五大堂・不動の滝と回ってきたことがあったが、今回は、横領峠から醍醐山・高塚山・行者ケ森へと足を延ばした。

高塚山485mには三角点があったが、醍醐山454m・行者ヶ森440mの頂上の標示板は、一ヶ所でなくあちこちに見られた。この一帯の地形は、なだらかなのであろう。目印となる特徴も少なく、踏み跡もままならない雑林帯であった。その上、台風で人工林の倒木もそのまま。下見を2回も行ったリーダーは、尾根筋らしきところをひたすら辿り、最後の東総合支援学校へ、巧みに導き無事下山をさせた。ただただ、ご苦労さま。

いつも、京都の夏はとりわけ蒸し暑い。三方向に山がそびえたつ盆地のせいか、尋常でない暑さである。その上、関東地方を襲った台風15号周辺から運ばれた暖かい空気が影響したのか、季節はずれの凄まじい熱気の山行となった。最高気温がぐんぐん上がり、40℃近く・・・・。

登山中に必要な水分量は真夏の最も暑い時期でも、「1時間当たり水300mlあれば、まず大丈夫」と言われている。行動時間が5時間程度だったので、1.5ℓとした。が、失敗だった。低山の真夏は、むしろ高山より限りなく過酷である。水を瞬く間に飲み干し、ひたすら歩くことになった。

そうなると、考える事は、「第一号発見の自販機があればビールを買おう」。

でも、「あまり売れていない自販機では賞味期限も過ぎている」など水に関することだけが、頭をよぎる。

「ビールにしょうか、飲料水にしておくか」余計迷う。

・・・・・・・・・・。

東総合支援学校で解散後、下鉄東西線の東野駅まで、何が何でも、自販機探しだ。

やっぱり、飲料水でなく、缶ビールを一気に飲み干した。山科駅で再び缶ビールを入手、ゆっくりと味わった。身体の末端の細胞まで行き渡った。

山行は、水道水のない非日常を強いられるが、思わぬ至福のひと時をもたらしてくれるものである。

近年、醍醐寺が世界文化遺産の登録を受けたこともあって、「山と渓谷社」の“京都府の山”の分県登山ガイドに、このルートが紹介されるようになった。

昨年、友人4人で醍醐山から三体の山伏像が立つ五大堂・不動の滝と回ってきたことがあったが、今回は、横領峠から醍醐山・高塚山・行者ケ森へと足を延ばした。

高塚山485mには三角点があったが、醍醐山454m・行者ヶ森440mの頂上の標示板は、一ヶ所でなくあちこちに見られた。この一帯の地形は、なだらかなのであろう。目印となる特徴も少なく、踏み跡もままならない雑林帯であった。その上、台風で人工林の倒木もそのまま。下見を2回も行ったリーダーは、尾根筋らしきところをひたすら辿り、最後の東総合支援学校へ、巧みに導き無事下山をさせた。ただただ、ご苦労さま。

いつも、京都の夏はとりわけ蒸し暑い。三方向に山がそびえたつ盆地のせいか、尋常でない暑さである。その上、関東地方を襲った台風15号周辺から運ばれた暖かい空気が影響したのか、季節はずれの凄まじい熱気の山行となった。最高気温がぐんぐん上がり、40℃近く・・・・。

登山中に必要な水分量は真夏の最も暑い時期でも、「1時間当たり水300mlあれば、まず大丈夫」と言われている。行動時間が5時間程度だったので、1.5ℓとした。が、失敗だった。低山の真夏は、むしろ高山より限りなく過酷である。水を瞬く間に飲み干し、ひたすら歩くことになった。

そうなると、考える事は、「第一号発見の自販機があればビールを買おう」。

でも、「あまり売れていない自販機では賞味期限も過ぎている」など水に関することだけが、頭をよぎる。

「ビールにしょうか、飲料水にしておくか」余計迷う。

・・・・・・・・・・。

東総合支援学校で解散後、下鉄東西線の東野駅まで、何が何でも、自販機探しだ。

やっぱり、飲料水でなく、缶ビールを一気に飲み干した。山科駅で再び缶ビールを入手、ゆっくりと味わった。身体の末端の細胞まで行き渡った。

山行は、水道水のない非日常を強いられるが、思わぬ至福のひと時をもたらしてくれるものである。

京都市街が見渡せるところがあった

1937年に建てられた数寄屋造りの「旧邸御室」が、新緑の時期に合わせ、一般公開された。

昨夏、京都市観光協会主催の「京の夏の旅」にて、大広間に置かれた花梨(かりん)のテーブルに庭木が映り込む光景を、「庭鏡」と呼ばせ、行き成り人を惹きつけた。今年になって、読売新聞が”テーブルの「鏡」、庭園の新緑映す…旧邸御室”との見出しで、追い打ち紹介され、一層知られるようになった。

嵐電・御室仁和寺駅から近い、閑静な住宅街にある旧邸御室へ出向いてみた。 このあたりは、宇多法皇が仁和寺に「御室」を建てたことから、“おむろ”と呼ばれ、吉田兼好などの文化人も住んでいたところである。

受付が始まっていないのに、3人組の訪問客が、入口でたむろしていた。私もこれに続いた。

手持ち無沙汰に突っ立っていると、彼らの中で気の良さそうな人が、「昨年も、伺ったが、今年も再訪した」と話しかけてきた。お互い、花梨のテーブルの映り込みを撮ることを、目当てにしていることを知り、直ぐに打ち解けた。

「ここには、カリン盤が、玄関の衝立と大広間・喫茶室のテーブル計3ツある」と。

「・・・・・・・」

「大勢の人が詰めかけてくるので、大広間に置かれた映り込みを写真に撮り込み、直ぐに喫茶室に潜り込むのだ。誰も来ないのでゆっくりと、椅子と机が空間に浮かぶような不思議な写真が撮れる」と、微に入り細に段取りを教わり、したがった。

喫茶室では、写真を撮りながら、瑠璃光院の映り込みなどの話で盛り上がった。

再び22畳の大広間に戻り、赤色の木肌をした光沢テーブルを覗き込みながら、ガイドから花梨の説明を受けた。

「インドネシア産の花梨は、熱帯雨林で育ったもので、年中夏なので、年輪ありません」。 樹木には年輪があるものだと決め付けていたのだが、・・・・。 確認すると、もやっとした線がみられる程度で、年輪は見当たらず一枚盤であった。

「美しい木肌は何回もうるしを塗って、鹿の角の粉末で磨いて仕上げたものです」と付け加えていた。

「現在では、これほど大きなテーブルは手に入らないので、金額がつけられない」 ・・・・・。

改めて、花梨のテーブルは手入れされた高級家具であることを知り、リフレクション撮影ができることがわかった。

が、いつものことであるが、初めて訪れたところを、何百枚もの写真を撮っても、しっくりいかないものだ。折角、手ほどきを受けたのに、PL調整が甘かったり、構図が悪かったりするものである。やっぱり納得できないので、数日後が再び訪れた。

一般公開の最終日6月9日が迫ってきていたのか、その日は超満員であった。

殆どの人の目当ては、花梨のテーブルに映り込む風景を写真に収めたい様であった。それも、庭の植木と映り込みの植木がシンメトリーとなって鮮やかにハート形を形成する構図である。

あっちこっちから上下左右とさまざまな角度からシャッターを切っていた。だけど、整ったハート形の写真は撮れないようだ。

私は、特上の撮影ポイントを知っていたので、いとも簡単にその場所を陣取って写していると、私も私もと写真機を差し出してきた。次々と写しては手渡してやると、自分がとったかのように満足げに見入っていた。

私も、すこしいい気分になった。

昨夏、京都市観光協会主催の「京の夏の旅」にて、大広間に置かれた花梨(かりん)のテーブルに庭木が映り込む光景を、「庭鏡」と呼ばせ、行き成り人を惹きつけた。今年になって、読売新聞が”テーブルの「鏡」、庭園の新緑映す…旧邸御室”との見出しで、追い打ち紹介され、一層知られるようになった。

嵐電・御室仁和寺駅から近い、閑静な住宅街にある旧邸御室へ出向いてみた。 このあたりは、宇多法皇が仁和寺に「御室」を建てたことから、“おむろ”と呼ばれ、吉田兼好などの文化人も住んでいたところである。

受付が始まっていないのに、3人組の訪問客が、入口でたむろしていた。私もこれに続いた。

手持ち無沙汰に突っ立っていると、彼らの中で気の良さそうな人が、「昨年も、伺ったが、今年も再訪した」と話しかけてきた。お互い、花梨のテーブルの映り込みを撮ることを、目当てにしていることを知り、直ぐに打ち解けた。

「ここには、カリン盤が、玄関の衝立と大広間・喫茶室のテーブル計3ツある」と。

「・・・・・・・」

「大勢の人が詰めかけてくるので、大広間に置かれた映り込みを写真に撮り込み、直ぐに喫茶室に潜り込むのだ。誰も来ないのでゆっくりと、椅子と机が空間に浮かぶような不思議な写真が撮れる」と、微に入り細に段取りを教わり、したがった。

喫茶室では、写真を撮りながら、瑠璃光院の映り込みなどの話で盛り上がった。

再び22畳の大広間に戻り、赤色の木肌をした光沢テーブルを覗き込みながら、ガイドから花梨の説明を受けた。

「インドネシア産の花梨は、熱帯雨林で育ったもので、年中夏なので、年輪ありません」。 樹木には年輪があるものだと決め付けていたのだが、・・・・。 確認すると、もやっとした線がみられる程度で、年輪は見当たらず一枚盤であった。

「美しい木肌は何回もうるしを塗って、鹿の角の粉末で磨いて仕上げたものです」と付け加えていた。

「現在では、これほど大きなテーブルは手に入らないので、金額がつけられない」 ・・・・・。

改めて、花梨のテーブルは手入れされた高級家具であることを知り、リフレクション撮影ができることがわかった。

が、いつものことであるが、初めて訪れたところを、何百枚もの写真を撮っても、しっくりいかないものだ。折角、手ほどきを受けたのに、PL調整が甘かったり、構図が悪かったりするものである。やっぱり納得できないので、数日後が再び訪れた。

一般公開の最終日6月9日が迫ってきていたのか、その日は超満員であった。

殆どの人の目当ては、花梨のテーブルに映り込む風景を写真に収めたい様であった。それも、庭の植木と映り込みの植木がシンメトリーとなって鮮やかにハート形を形成する構図である。

あっちこっちから上下左右とさまざまな角度からシャッターを切っていた。だけど、整ったハート形の写真は撮れないようだ。

私は、特上の撮影ポイントを知っていたので、いとも簡単にその場所を陣取って写していると、私も私もと写真機を差し出してきた。次々と写しては手渡してやると、自分がとったかのように満足げに見入っていた。

私も、すこしいい気分になった。

大広間庭のハート形映り込み

喫茶室の空間に浮かぶ椅子・机