2017年、鯖街道沿いの葛川細川過疎集落で行われた「遺された村の美術館」を訪れた際、案内状の背表紙に写された一枚の写真が私を引きつけた。これを機に、樹の枝が幹から分岐する「節」に心を留めるようになった。この自然が織りなす有形物には、独特な力が存在し、私を特異な世界へと誘う入口であることを悟った。

さて、私は三上山の頂上までいかず、少し手前を到着点と定めている。そこには座り心地の良い出来合いの石座があり、不思議な形をした「樹の節」がある。

ある冬の朝、この樹が雪をまとい佇んでいた。幹の分かれ目に積もった雪が不思議な表情を浮かび上がらせ、「また来てくれたか」と無言の息遣いが聞こえてくるように思えた。私はふと、この樹に宿るその姿に「木霊」の存在を感じ取った。雪が静かに降り続けると、風の音や木のざわめきさえも雪の結晶に吸収されたのだろうか、耳には「雪の静けさ」として知られる深遠な静穏が満ちていた。

冷たい空気が肌を刺すその静けさの中で耳を澄ますと、雪が地面や木の葉にあたる微かな音が、無数の小さな声のように囁き合うのが聞こえてきた。この心地よい「不思議な音」は、木霊が私に何かを伝えようとしているかのように感じられた。枝先に積もる雪の重みに耐え、この地に根を張り続ける木霊は、私を見ていた。「誰もいない、と思うなかれ」と。その静穏の中で、私は自分自身と向き合い、心に広がる静かな安らぎを感じ取っていた。目には見えぬ山の精霊と交わる瞬間こそが、自然の醍醐味なのかもしれない。

木霊に出会ったのは、これが初めてではない。高島市今津町深清水の平池の山中で、カキツバタが盛りを過ぎ、森が静寂を取り戻している頃のことだ。背丈が高い杉林に囲まれた平池一帯には、木々から醸し出される芳醇な匂いと深山特有の冷気が漂い、風に揺れる木々のざわめきや、時折聞こえる鳥の鳴き声が響いていた。その静けさに包まれる森は、ただそこに身を置くだけで癒しを感じられ、木々には時を超えて宿る木霊の存在を深く確信した。

さらに奥深い森林帯に足を踏み入れると、「上古賀の一本杉」という巨木に出会った。その堂々たる姿の前に立つだけで、自ずと頭が下がった。千年もの長きにわたる巨木の時間感覚と、短い人の一生との対比の中で、魂の深い部分で共鳴する神秘を感じた。この瞬間、「木霊(こだま)」が住んでいると強く確信したのだ。

木霊は、日本の豊かな自然と、人々の想像力、そして自然への畏敬の念が育んだものである。目には見えないけれど、確かにそこに息づいている木霊の存在は、私たちに自然の神秘と調和の大切さを教えてくれる。現代においても、木霊の概念は日本文化の中に、そして私たちの心の奥底に静かに息づいている。それは自然との対話を忘れた現代人への静かなる警鐘でもあるのだ。

また、樹の節が見せる形は、私の心の状態や天候によってさまざまに変わることに気づいた。あるときは荒れ狂う獣のように、またあるときは意地悪く微笑む木霊のように。ふと、自分の感情がその姿に投影されているのではないかと思うことがある。怒り、不安、そして穏やかさ。そのすべてを映し出す鏡として、樹の節はそこに在り続けている。

さて、私は三上山の頂上までいかず、少し手前を到着点と定めている。そこには座り心地の良い出来合いの石座があり、不思議な形をした「樹の節」がある。

ある冬の朝、この樹が雪をまとい佇んでいた。幹の分かれ目に積もった雪が不思議な表情を浮かび上がらせ、「また来てくれたか」と無言の息遣いが聞こえてくるように思えた。私はふと、この樹に宿るその姿に「木霊」の存在を感じ取った。雪が静かに降り続けると、風の音や木のざわめきさえも雪の結晶に吸収されたのだろうか、耳には「雪の静けさ」として知られる深遠な静穏が満ちていた。

冷たい空気が肌を刺すその静けさの中で耳を澄ますと、雪が地面や木の葉にあたる微かな音が、無数の小さな声のように囁き合うのが聞こえてきた。この心地よい「不思議な音」は、木霊が私に何かを伝えようとしているかのように感じられた。枝先に積もる雪の重みに耐え、この地に根を張り続ける木霊は、私を見ていた。「誰もいない、と思うなかれ」と。その静穏の中で、私は自分自身と向き合い、心に広がる静かな安らぎを感じ取っていた。目には見えぬ山の精霊と交わる瞬間こそが、自然の醍醐味なのかもしれない。

木霊に出会ったのは、これが初めてではない。高島市今津町深清水の平池の山中で、カキツバタが盛りを過ぎ、森が静寂を取り戻している頃のことだ。背丈が高い杉林に囲まれた平池一帯には、木々から醸し出される芳醇な匂いと深山特有の冷気が漂い、風に揺れる木々のざわめきや、時折聞こえる鳥の鳴き声が響いていた。その静けさに包まれる森は、ただそこに身を置くだけで癒しを感じられ、木々には時を超えて宿る木霊の存在を深く確信した。

さらに奥深い森林帯に足を踏み入れると、「上古賀の一本杉」という巨木に出会った。その堂々たる姿の前に立つだけで、自ずと頭が下がった。千年もの長きにわたる巨木の時間感覚と、短い人の一生との対比の中で、魂の深い部分で共鳴する神秘を感じた。この瞬間、「木霊(こだま)」が住んでいると強く確信したのだ。

木霊は、日本の豊かな自然と、人々の想像力、そして自然への畏敬の念が育んだものである。目には見えないけれど、確かにそこに息づいている木霊の存在は、私たちに自然の神秘と調和の大切さを教えてくれる。現代においても、木霊の概念は日本文化の中に、そして私たちの心の奥底に静かに息づいている。それは自然との対話を忘れた現代人への静かなる警鐘でもあるのだ。

また、樹の節が見せる形は、私の心の状態や天候によってさまざまに変わることに気づいた。あるときは荒れ狂う獣のように、またあるときは意地悪く微笑む木霊のように。ふと、自分の感情がその姿に投影されているのではないかと思うことがある。怒り、不安、そして穏やかさ。そのすべてを映し出す鏡として、樹の節はそこに在り続けている。

2025年新年の始まり、光を求めて

2025年の正月、年の始めとして、新しい年を迎える日の入りと日の出を三日間眺めに行った。友人が、その場所を設定してくれた。

野洲川にはJR電車の橋から琵琶湖までに7つの橋が架けられている。そのうち、県道48号線沿いに架けられた新庄大橋は、比叡山や近江富士(別名・三上山)を美しく望める絶好のロケーションであるというのである。

術後間もない体調への不安もあったが、気分転換にその友人と元旦の夕方出かけた。午後4時40分頃、夕焼けに染まった空を背に、真っ赤な太陽が、比叡山の左手、大文字山や如意ヶ岳の方へ吸い込まれるように静かに沈んでいった。山並みに近づくと、わずか2分ほどで姿を消した。 ―― 国立天文台暦計算室のデータによれば、この日の大津市付近での太陽の方位角は約242.0°である。

太陽が沈む様子を見つめながら、ふと「それでも地球は動いている」というガリレオ・ガリレイの言葉が脳裏をよぎった。しかし、その瞬間の私には、その言葉を確信をもって口にできなかった。

地球は北極と南極を通る軸を中心に一日をかけて回転しているという科学的な事実は知っている。それでも、目の前に広がる光景はむしろ逆を語りかけてくる。まさに、地球が主軸となった宇宙が存在し、地球の周りに太陽が回っている。私は次第に、古代ギリシャのアリストテレスやプトレマイオスが提唱した世界観へと引き込まれていった。

太陽が完全に姿を消すと、東側に位置する三上山も闇に飲み込まれていった。あたりはたちまち静寂に包まれ、目に映るものは何もなくなった。それでも、心の中では確かな予感が芽生えていた。明日の朝、東の空に再び姿を現し、光とともに新しい一日を告げるだろうと。

1月2日 朝日を待ちながら

翌朝、1月2日午前6時50分頃、稜線が美しいことから『近江富士』の名で親しまれる三上山を背に、朝日が昇ることを期待していたのだが 、実際には、三上山と鏡山の中間に位置する城山の辺りから太陽が現れた。

新庄大橋から三上山の頂上の方位角は約131°、そして1月2日の日の出の方位角は117.8°。このことから、観測地点から日の出が三上山の頂上と重なることは地理的に不可能だと後で分かった。 日の出の方位角は季節によって変化するが、冬至の約120°(東南東)となり、夏至の約60°(北東)からしても、無理だった。

ただ、この日、カメラには望遠レンズを装着していたため、視野が狭く、日の出と三上山を同時にフレーム内に収めることができなかったのが悔やまれる。

1月3日 雲間に隠れた明日への期待

1月3日、より広範囲の視野を確保するため、広角レンズを装着して再び観測に向かった。しかし、東の空には分厚い雲が広がり、日の出そのものを確認することはできなかった。

それでも、自然の中に身を置く時間は特別なものだった。自然が教えてくれる科学の法則、そしてその美しさに感動しつつ、見えなかった太陽の光を求め、次の機会に場所も変えて期待をつなげていきたい。

2025年の正月、年の始めとして、新しい年を迎える日の入りと日の出を三日間眺めに行った。友人が、その場所を設定してくれた。

野洲川にはJR電車の橋から琵琶湖までに7つの橋が架けられている。そのうち、県道48号線沿いに架けられた新庄大橋は、比叡山や近江富士(別名・三上山)を美しく望める絶好のロケーションであるというのである。

術後間もない体調への不安もあったが、気分転換にその友人と元旦の夕方出かけた。午後4時40分頃、夕焼けに染まった空を背に、真っ赤な太陽が、比叡山の左手、大文字山や如意ヶ岳の方へ吸い込まれるように静かに沈んでいった。山並みに近づくと、わずか2分ほどで姿を消した。 ―― 国立天文台暦計算室のデータによれば、この日の大津市付近での太陽の方位角は約242.0°である。

太陽が沈む様子を見つめながら、ふと「それでも地球は動いている」というガリレオ・ガリレイの言葉が脳裏をよぎった。しかし、その瞬間の私には、その言葉を確信をもって口にできなかった。

地球は北極と南極を通る軸を中心に一日をかけて回転しているという科学的な事実は知っている。それでも、目の前に広がる光景はむしろ逆を語りかけてくる。まさに、地球が主軸となった宇宙が存在し、地球の周りに太陽が回っている。私は次第に、古代ギリシャのアリストテレスやプトレマイオスが提唱した世界観へと引き込まれていった。

太陽が完全に姿を消すと、東側に位置する三上山も闇に飲み込まれていった。あたりはたちまち静寂に包まれ、目に映るものは何もなくなった。それでも、心の中では確かな予感が芽生えていた。明日の朝、東の空に再び姿を現し、光とともに新しい一日を告げるだろうと。

比叡山付近の夕日 三上山

1月2日 朝日を待ちながら

翌朝、1月2日午前6時50分頃、稜線が美しいことから『近江富士』の名で親しまれる三上山を背に、朝日が昇ることを期待していたのだが 、実際には、三上山と鏡山の中間に位置する城山の辺りから太陽が現れた。

新庄大橋から三上山の頂上の方位角は約131°、そして1月2日の日の出の方位角は117.8°。このことから、観測地点から日の出が三上山の頂上と重なることは地理的に不可能だと後で分かった。 日の出の方位角は季節によって変化するが、冬至の約120°(東南東)となり、夏至の約60°(北東)からしても、無理だった。

ただ、この日、カメラには望遠レンズを装着していたため、視野が狭く、日の出と三上山を同時にフレーム内に収めることができなかったのが悔やまれる。

三上山と鏡山の中間の山波から日の出 三上山

1月3日 雲間に隠れた明日への期待

1月3日、より広範囲の視野を確保するため、広角レンズを装着して再び観測に向かった。しかし、東の空には分厚い雲が広がり、日の出そのものを確認することはできなかった。

それでも、自然の中に身を置く時間は特別なものだった。自然が教えてくれる科学の法則、そしてその美しさに感動しつつ、見えなかった太陽の光を求め、次の機会に場所も変えて期待をつなげていきたい。

見えない日の出/三上山

現在の私は、もっぱら手短な三上山に出かけるくらいだ。 かつて、北・南アルプスなどに出かけた。夜が明けきらない早朝に、出現する『モルゲンロート』に感激したものである。どうしてドイツ語の「Morgenrot」と言うことになったのか知らないが、「Morgen」とは「朝」、「rot」は「赤い」と言う意味だ。

東の空の地平線から赤い光が山を照らし始めると、急峻な岩稜や岩峰が赤く染まり、山がこの上なく美しく見える瞬間がある。でも、瞬く間に元の色に褪せてしまう。

この限られた時にしか見ることのできない光景を眺めていると、大自然の神秘であり、畏敬の念など様々な感情を呼び呼び起こしてくれる。

そして、「地球が動いているのだ」とひときわ実感できた────

やはり、その場所は、涸沢カール。主峰奥穂高岳をはじめとして、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西穂高岳の山々からなっている穂高連峰が、赤く染まる様は圧巻であった。

それはそうと、「滋賀県の山々でも、真っ赤な山肌」との思いを秘めながら、それとなく伺っていた。

そんな矢先、夕方、三上山から帰宅途中、真紅のバラのように染まった“城山”を眼にした。アーベントロートの出現だ。咄嗟にシャッターを切った。アーベントロートとは、ドイツ語で「abend」は「夕方」、「rot」は「赤い」。

これを契機に、野洲川から比良山系にモルゲンロートを求めて、朝焼けが起これば日参した。そんなことを繰り返していた時だった。いとも簡単に、比良山系が赤く染まり、瞬く間に消えていった。

どのような条件が揃ったら真っ赤な山肌が発生するのか、そのメカニズムはよくわからないけど推察してみると。

太陽光は、空気層を通過する際、波長が短い青色は散乱しやすいが、波長が長い赤い色はかいくぐってくる特性をもっている。

例えば、太陽光が地球に対しての入射角が浅いと、大気層の通過距離が長くなる。朝夕がこの状態になる。

とは言うものの、必ず空が赤くなる朝焼け・夕焼けが出現するわけでもない。

雲や霧があると、大気の分子や水蒸気分子など遮蔽物によって、一層短い波長が散乱して、初めて赤く染まった朝焼け、夕焼けになるようだ。

更に、山肌が真っ赤に見えるには、この長い波長の光が山肌から反射してこなければならない。極めて条件がそろわなければならない。

これらの写真は、「城山のアーベントロート」・「北岳のアーベントロート」・「穂高連峰モルゲンロート」

東の空の地平線から赤い光が山を照らし始めると、急峻な岩稜や岩峰が赤く染まり、山がこの上なく美しく見える瞬間がある。でも、瞬く間に元の色に褪せてしまう。

この限られた時にしか見ることのできない光景を眺めていると、大自然の神秘であり、畏敬の念など様々な感情を呼び呼び起こしてくれる。

そして、「地球が動いているのだ」とひときわ実感できた────

やはり、その場所は、涸沢カール。主峰奥穂高岳をはじめとして、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西穂高岳の山々からなっている穂高連峰が、赤く染まる様は圧巻であった。

それはそうと、「滋賀県の山々でも、真っ赤な山肌」との思いを秘めながら、それとなく伺っていた。

そんな矢先、夕方、三上山から帰宅途中、真紅のバラのように染まった“城山”を眼にした。アーベントロートの出現だ。咄嗟にシャッターを切った。アーベントロートとは、ドイツ語で「abend」は「夕方」、「rot」は「赤い」。

これを契機に、野洲川から比良山系にモルゲンロートを求めて、朝焼けが起これば日参した。そんなことを繰り返していた時だった。いとも簡単に、比良山系が赤く染まり、瞬く間に消えていった。

どのような条件が揃ったら真っ赤な山肌が発生するのか、そのメカニズムはよくわからないけど推察してみると。

太陽光は、空気層を通過する際、波長が短い青色は散乱しやすいが、波長が長い赤い色はかいくぐってくる特性をもっている。

例えば、太陽光が地球に対しての入射角が浅いと、大気層の通過距離が長くなる。朝夕がこの状態になる。

とは言うものの、必ず空が赤くなる朝焼け・夕焼けが出現するわけでもない。

雲や霧があると、大気の分子や水蒸気分子など遮蔽物によって、一層短い波長が散乱して、初めて赤く染まった朝焼け、夕焼けになるようだ。

更に、山肌が真っ赤に見えるには、この長い波長の光が山肌から反射してこなければならない。極めて条件がそろわなければならない。

比良山系のモルゲンロート

これらの写真は、「城山のアーベントロート」・「北岳のアーベントロート」・「穂高連峰モルゲンロート」

山仲間のNさんが、S機関紙に次の俳句を寄せた。

コロナ渦 収束願う 暮の春

この句で、「『コロナ禍』でなく、なぜ部首を“氵”の『コロナ渦』にしたのか?」気になったので尋ねてみた。「世の中が渦潮のような混沌とした状態に、陥るのではないかとの思いで、この言葉を選んだ」と受け答えてきた。 Nさんはすでに将来を見据え、「終息」でなく、取り敢えず収まるようにと「収束」と深読みしていた。

「新型コロナウイルスへの対策は長いマラソンです」と山中伸弥さんが指摘されているように、共存の道を歩むことになるようだ。

ウイルスは細胞がなく、タンパク質でできた殻のなかに遺伝子情報となる核酸が収められている単純な構造である。生きのび増殖していくには、他の生命体に住み着くしかない。やっかいにも、人という安住の場所を得たようだ。暴れ過ぎると、人を死に追いやる暴挙に出るから、たちが悪い。

どのみち、このウイルスは単独では生きられず、人から人に移り住んでいくようだ。かくして、最近の小生、人混みを避け、三上山への日参が日課となってしまった。

ヒノキに覆われた山中は、樹木が発散する自然ならではの「香り」がある。

この香りの揮発性成分(フィトンチッド)には、殺菌力をもっているので、よかれと思い足繁く出かけた。雨後の林内は保湿され、ことさら、かぐわしさが増すので、少々の雨でも出かけていった。

3月末頃の鶯の鳴き声は、いかにもたどたどしくケキョケキョ。この鳴き声を聞くと、「春めいてきた」と心が弾む。今まで気づかなかったのが、「フィー、フィー」という口笛のような「カジカガエル」の鳴き声である。

非常に警戒心が強く、私が近づくと鳴き止んでしまうが、気配を消すと、再び合唱しだした。

奥深い清流にしか住まないカジカガエルが、人里近くの谷筋に生息しているとは、思いもよらない発見であった。

いくら世の中、コロナウイルスに侵されようが、規則正しく四季が巡り、ヤマツツジが咲きだした。

全山をくまなく散策していると、些細なことも知ることになった。

花の色合いが微妙に違う花弁を眺めていく内に、花弁から伸び出したおしべの本数が5本・10本と、違いがあることに気づいた。そして、山をすみわけるようにして、2種類のツツジが分布していた。

希望ヶ丘側のツツジは、枝先に三枚の小さな菱形の葉がついているので、ミツバツツジと呼ばれている。その上、葉が小型であるため「コバノ(小葉の)~」と名付けられている。花弁の色だが、紅紫色と淡紫色の2色が見られたけれど、同種のようだ。

このコバノミツバツツジは、ウラジロが群生しているところに多く見られ、”ベニシダ”と”トウゴクシダ"だと思われるシダ一帯には全く見られなかった。両者間の相性が悪いと思っていたが、そうでもなかった。単に、コバノミツバツツジは、暗い谷筋よりも尾根の明るい林を好むようだ。

御上神社側のもひとつのツツジは、葉や茎がネバネバし、触れると指が貼り付くことから、餅あるいは鳥もち(黐)に擬えてモチツツジと名付けられている。葉っぱが4~5枚で、5本のおしべなので、その違いはすぐにわかった。

結局、コバノミツバツツジは、3月末から咲きだし、1か月遅れに咲きだしたモチツツジが、5月中ごろ最盛期を迎えていた。

長きに渡ってヤマツツジによって、コロナ騒動の陰々しい日々を和ましてもらった。

自然は、未知なるウイルスをまん延させるが、癒しも与えてくれる不思議な存在だ。

コロナ渦 収束願う 暮の春

この句で、「『コロナ禍』でなく、なぜ部首を“氵”の『コロナ渦』にしたのか?」気になったので尋ねてみた。「世の中が渦潮のような混沌とした状態に、陥るのではないかとの思いで、この言葉を選んだ」と受け答えてきた。 Nさんはすでに将来を見据え、「終息」でなく、取り敢えず収まるようにと「収束」と深読みしていた。

「新型コロナウイルスへの対策は長いマラソンです」と山中伸弥さんが指摘されているように、共存の道を歩むことになるようだ。

ウイルスは細胞がなく、タンパク質でできた殻のなかに遺伝子情報となる核酸が収められている単純な構造である。生きのび増殖していくには、他の生命体に住み着くしかない。やっかいにも、人という安住の場所を得たようだ。暴れ過ぎると、人を死に追いやる暴挙に出るから、たちが悪い。

どのみち、このウイルスは単独では生きられず、人から人に移り住んでいくようだ。かくして、最近の小生、人混みを避け、三上山への日参が日課となってしまった。

ヒノキに覆われた山中は、樹木が発散する自然ならではの「香り」がある。

この香りの揮発性成分(フィトンチッド)には、殺菌力をもっているので、よかれと思い足繁く出かけた。雨後の林内は保湿され、ことさら、かぐわしさが増すので、少々の雨でも出かけていった。

3月末頃の鶯の鳴き声は、いかにもたどたどしくケキョケキョ。この鳴き声を聞くと、「春めいてきた」と心が弾む。今まで気づかなかったのが、「フィー、フィー」という口笛のような「カジカガエル」の鳴き声である。

非常に警戒心が強く、私が近づくと鳴き止んでしまうが、気配を消すと、再び合唱しだした。

奥深い清流にしか住まないカジカガエルが、人里近くの谷筋に生息しているとは、思いもよらない発見であった。

いくら世の中、コロナウイルスに侵されようが、規則正しく四季が巡り、ヤマツツジが咲きだした。

全山をくまなく散策していると、些細なことも知ることになった。

花の色合いが微妙に違う花弁を眺めていく内に、花弁から伸び出したおしべの本数が5本・10本と、違いがあることに気づいた。そして、山をすみわけるようにして、2種類のツツジが分布していた。

希望ヶ丘側のツツジは、枝先に三枚の小さな菱形の葉がついているので、ミツバツツジと呼ばれている。その上、葉が小型であるため「コバノ(小葉の)~」と名付けられている。花弁の色だが、紅紫色と淡紫色の2色が見られたけれど、同種のようだ。

このコバノミツバツツジは、ウラジロが群生しているところに多く見られ、”ベニシダ”と”トウゴクシダ"だと思われるシダ一帯には全く見られなかった。両者間の相性が悪いと思っていたが、そうでもなかった。単に、コバノミツバツツジは、暗い谷筋よりも尾根の明るい林を好むようだ。

御上神社側のもひとつのツツジは、葉や茎がネバネバし、触れると指が貼り付くことから、餅あるいは鳥もち(黐)に擬えてモチツツジと名付けられている。葉っぱが4~5枚で、5本のおしべなので、その違いはすぐにわかった。

結局、コバノミツバツツジは、3月末から咲きだし、1か月遅れに咲きだしたモチツツジが、5月中ごろ最盛期を迎えていた。

長きに渡ってヤマツツジによって、コロナ騒動の陰々しい日々を和ましてもらった。

自然は、未知なるウイルスをまん延させるが、癒しも与えてくれる不思議な存在だ。

コバノミツバツツジ

モチツツジ

自然の営みは、時折、雲のすき間から、光の帯が放射状に降り注ぎ、神々が降臨するかのような幻想的な世界を演出してくれる。

世界中の誰もが、美しいと認めているこの自然の贈り物に、「光芒」とか「天使の梯子」と美称したり、レンブラント光線とも呼んでいる。

この一名は「光と影の魔術師」という異名を持つ画家レンブラント・ファン・レインの名前に因んでつけられたものである。彼の画風は宗教的な荘厳さ・神秘性を印象づけるため、何条もの光帯を好んで描いていた。まさに、「レンブラント光線」との呼び名は、うってつけである。

とは言え、日頃天空に興を魅かれている人にとって、この現象は、さぼど珍しいものでもない。

太陽の角度が低くなる早朝や夕方に、雲が太陽光線をさえぎるくらいの厚みがあって、かつ切れ目があれば、出現してくるものである。

さて、私の出会ったレンブラント光線だが、とにかくスケールが小さく迫力が今一つ。どうしても、レンブラントが描いた壮大な「レンブラント光線」に程遠いものであった。

日の入り前の三上山山頂からの眺めは、いかがなものになるのかと、思い立ち、日参してみた。

その日が突然訪れた・・・・。

その日は、天気予報では、曇り時々晴れで、積層雲が空をおおっていた。「積」はかたまり状雲、「層」は広く空を覆う雲を意味している空模様になり、「レンブラント光線」が現れると期待が持てた。

移動速度が結構速かったことから、低い雲と推測された。地表の影響も受けやすく、厚く大きな黒っぽい塊の雲がくっついたり、離れたりして雲の形をドンドン変えていった。白い雲の切れ間から青空も見え隠れしていた。

頂上にある磐座近くの展望台から見下ろせるところで、窺っていると、膝辺りに一条の光を感じ、スポットライトを浴びたように辺りが急に明るくなった。その瞬間、巨大なレンブラント光線が三上山に向かって対峙するかのように眼前に現れた。目に見えない浮遊していた水滴に乱反射した光の筋は放射状になっていた。

あわてて、カメラの絞りをF9に設定。光景の明暗差に迷ったが、薄明光線を強調するため露出をちょっとアンダー目にセットした。瞬く間に、元の世界に戻っていく中で、シャッターを夢中で切った。

この出来事、2~3分だった。

身近にこれほど美しい自然の贈り物があるとは、驚きであった。

世界中の誰もが、美しいと認めているこの自然の贈り物に、「光芒」とか「天使の梯子」と美称したり、レンブラント光線とも呼んでいる。

この一名は「光と影の魔術師」という異名を持つ画家レンブラント・ファン・レインの名前に因んでつけられたものである。彼の画風は宗教的な荘厳さ・神秘性を印象づけるため、何条もの光帯を好んで描いていた。まさに、「レンブラント光線」との呼び名は、うってつけである。

とは言え、日頃天空に興を魅かれている人にとって、この現象は、さぼど珍しいものでもない。

太陽の角度が低くなる早朝や夕方に、雲が太陽光線をさえぎるくらいの厚みがあって、かつ切れ目があれば、出現してくるものである。

さて、私の出会ったレンブラント光線だが、とにかくスケールが小さく迫力が今一つ。どうしても、レンブラントが描いた壮大な「レンブラント光線」に程遠いものであった。

日の入り前の三上山山頂からの眺めは、いかがなものになるのかと、思い立ち、日参してみた。

その日が突然訪れた・・・・。

その日は、天気予報では、曇り時々晴れで、積層雲が空をおおっていた。「積」はかたまり状雲、「層」は広く空を覆う雲を意味している空模様になり、「レンブラント光線」が現れると期待が持てた。

移動速度が結構速かったことから、低い雲と推測された。地表の影響も受けやすく、厚く大きな黒っぽい塊の雲がくっついたり、離れたりして雲の形をドンドン変えていった。白い雲の切れ間から青空も見え隠れしていた。

頂上にある磐座近くの展望台から見下ろせるところで、窺っていると、膝辺りに一条の光を感じ、スポットライトを浴びたように辺りが急に明るくなった。その瞬間、巨大なレンブラント光線が三上山に向かって対峙するかのように眼前に現れた。目に見えない浮遊していた水滴に乱反射した光の筋は放射状になっていた。

あわてて、カメラの絞りをF9に設定。光景の明暗差に迷ったが、薄明光線を強調するため露出をちょっとアンダー目にセットした。瞬く間に、元の世界に戻っていく中で、シャッターを夢中で切った。

この出来事、2~3分だった。

身近にこれほど美しい自然の贈り物があるとは、驚きであった。

嫁の兄貴が言うには、「俺のところにくるなら、せっせと歩け」、と「健康診断は今までの結果に過ぎない」。

だから、自分の健康管理は三上山に登れることを一つのバロメーターにしている。

ここには、老若男女を問わず大勢の常連者が来られている。御上神社から頂上に登り、反対側の希望が丘に向かって下山する。そして再度登り返すのが正規ルートである。単に頂上に達して下山する人を「ハーフ」と呼んでいる。

私はハーフの勘定だが、昨年、3日に1回だった。8月現在まで、3.5日とピッチがおちてきている。太平洋高気圧にチベット高気圧が重なり、この猛暑にほとほと・・・・。

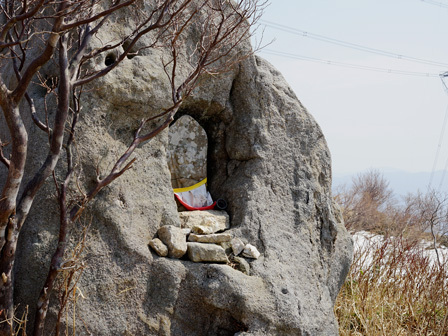

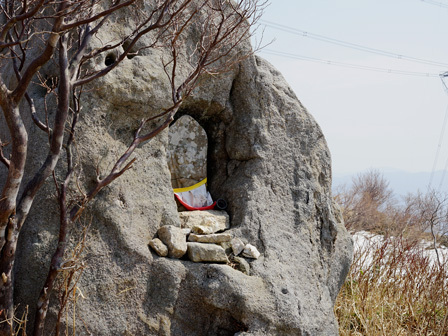

さて、私は頂上までいかず少し手前を到着点と定めている。林間を通り抜けてくる涼風が吹き抜けてくるので、休息場と決めている。ここには、座り心地のいい出来合いの石座もある。

7月末、市街では、クマゼミがけたたましく鳴いているが、ひんやりとした森林に覆われたここでは、秋を呼ぶ「ひぐらし」が鳴き始めた。

何処かの高木の一匹が鳴き始めると、それに合わせるかのように何匹も鳴き始め、大合唱となる。やがて、指揮者がいるかのようにぴたりと鳴き止む。ひとしきり静寂がやってくる・・・・・・。

やがてどこからともなく鳴きはじめる。

甲高く、「カナカナカナ…」の鳴き声は、物悲しい響きである。

ここは、私の魅せられた居場所である。

不思議な形をした「樹の節」がある。

その時の気分や体調であったり、天候によっても様々の姿に変貌している。

荒れ狂った動物・三上山の守護神・意地悪な精霊にみえたり、思わず自分の忿怒の形相にも重ね合わせたりもした。

自然が織りなすこの造形物には、独特な力が存在し、不思議な世界に導いてくれるものだ。

今まで見過ごしていただろう、これらの造形物に興味をもったのは、2017年、鯖街道沿いの葛川細川過疎集落で行われた「遺された村の美術館」の案内状の背表紙に写された一枚の写真であった。これを機に、樹の枝が幹から分岐する「節」に心を留めるようになった。

尚、遠路はるばる東京から辺鄙なこの会場に訪れてきた人に出合った。近くの知人の山小屋に招き、バーベキューで、ひと時の楽しい時間をもった。

だから、自分の健康管理は三上山に登れることを一つのバロメーターにしている。

ここには、老若男女を問わず大勢の常連者が来られている。御上神社から頂上に登り、反対側の希望が丘に向かって下山する。そして再度登り返すのが正規ルートである。単に頂上に達して下山する人を「ハーフ」と呼んでいる。

私はハーフの勘定だが、昨年、3日に1回だった。8月現在まで、3.5日とピッチがおちてきている。太平洋高気圧にチベット高気圧が重なり、この猛暑にほとほと・・・・。

さて、私は頂上までいかず少し手前を到着点と定めている。林間を通り抜けてくる涼風が吹き抜けてくるので、休息場と決めている。ここには、座り心地のいい出来合いの石座もある。

7月末、市街では、クマゼミがけたたましく鳴いているが、ひんやりとした森林に覆われたここでは、秋を呼ぶ「ひぐらし」が鳴き始めた。

何処かの高木の一匹が鳴き始めると、それに合わせるかのように何匹も鳴き始め、大合唱となる。やがて、指揮者がいるかのようにぴたりと鳴き止む。ひとしきり静寂がやってくる・・・・・・。

やがてどこからともなく鳴きはじめる。

甲高く、「カナカナカナ…」の鳴き声は、物悲しい響きである。

ここは、私の魅せられた居場所である。

不思議な形をした「樹の節」がある。

その時の気分や体調であったり、天候によっても様々の姿に変貌している。

荒れ狂った動物・三上山の守護神・意地悪な精霊にみえたり、思わず自分の忿怒の形相にも重ね合わせたりもした。

自然が織りなすこの造形物には、独特な力が存在し、不思議な世界に導いてくれるものだ。

今まで見過ごしていただろう、これらの造形物に興味をもったのは、2017年、鯖街道沿いの葛川細川過疎集落で行われた「遺された村の美術館」の案内状の背表紙に写された一枚の写真であった。これを機に、樹の枝が幹から分岐する「節」に心を留めるようになった。

尚、遠路はるばる東京から辺鄙なこの会場に訪れてきた人に出合った。近くの知人の山小屋に招き、バーベキューで、ひと時の楽しい時間をもった。

笹ヶ岳は、信楽で一番高い山である。

標高738.8mの頂点から、尾根筋をドンドン歩んでいくと、東屋に出くわした。

木陰の間を進む先頭の者が「圧巻だ 」と言う声がした。

」と言う声がした。

足もとが見えないキリッ立っている丸い山塊に突っ立っていた。

「雨乞岩」と呼ばれているところである。

丘陵や平原の彼方に鈴鹿の山々が囲むように連ねていた。

ここの眺望は、一級品。

南新田バス停登山口から笹ヶ岳頂上まで、2時間ほどで上りきると、ユニークなタヌキ道標が迎えてくれた。 山頂一帯は広葉樹林が林立していたが、林床には笹が見られ、笹ヶ岳との言われに納得。

頂上から雨乞岩、薬師堂跡、黄金の鶏などには、気楽な尾根歩きとなった。東南に向かって進むと、三叉路の標識があった。薬師堂跡などへ下がっていく方向と、右折して雨乞岩へ導かれる分岐点である。雨乞岩まで、行く人が少ないようだが、長々と踏み跡があった。

頂上から雨乞岩、薬師堂跡、黄金の鶏などには、気楽な尾根歩きとなった。東南に向かって進むと、三叉路の標識があった。薬師堂跡などへ下がっていく方向と、右折して雨乞岩へ導かれる分岐点である。雨乞岩まで、行く人が少ないようだが、長々と踏み跡があった。

笹ヶ岳の登りは、東登山道、下りは西登山道をとった。登りは、標識に従えばいい。下山は、頂上から稜線を西に少し進むと、北向きの急激な下りの分岐点がある。ここを外さなければ元の南新田バス停に戻れる。

しがらき昔ばなしによると「笹ヶ岳と金の鶏」が伝わっており、大正のころまで、金の鶏にかかわる井戸をかきまわして雨乞いをしたそうな・・・。下山後、この黄金の鶏伝説にちなんだ名を持つ鶏鳴の滝にも寄ってみた。この山は、思いのほか見どころがあったので、何人も誘って出かけた。

笹ヶ岳へのアクセスは、信楽駅から国道422号線沿いの南新田バス停までバスがあるが、本数が少なく当てに出来ない。また、バス停の横の空き地が自動車の駐車場になっている。が、狭いので要注意。

標高738.8mの頂点から、尾根筋をドンドン歩んでいくと、東屋に出くわした。

木陰の間を進む先頭の者が「圧巻だ

」と言う声がした。

」と言う声がした。足もとが見えないキリッ立っている丸い山塊に突っ立っていた。

「雨乞岩」と呼ばれているところである。

丘陵や平原の彼方に鈴鹿の山々が囲むように連ねていた。

ここの眺望は、一級品。

笹ヶ岳頂上の名物タヌキ道標

南新田バス停登山口から笹ヶ岳頂上まで、2時間ほどで上りきると、ユニークなタヌキ道標が迎えてくれた。 山頂一帯は広葉樹林が林立していたが、林床には笹が見られ、笹ヶ岳との言われに納得。

頂上から雨乞岩、薬師堂跡、黄金の鶏などには、気楽な尾根歩きとなった。東南に向かって進むと、三叉路の標識があった。薬師堂跡などへ下がっていく方向と、右折して雨乞岩へ導かれる分岐点である。雨乞岩まで、行く人が少ないようだが、長々と踏み跡があった。

頂上から雨乞岩、薬師堂跡、黄金の鶏などには、気楽な尾根歩きとなった。東南に向かって進むと、三叉路の標識があった。薬師堂跡などへ下がっていく方向と、右折して雨乞岩へ導かれる分岐点である。雨乞岩まで、行く人が少ないようだが、長々と踏み跡があった。笹ヶ岳の登りは、東登山道、下りは西登山道をとった。登りは、標識に従えばいい。下山は、頂上から稜線を西に少し進むと、北向きの急激な下りの分岐点がある。ここを外さなければ元の南新田バス停に戻れる。

しがらき昔ばなしによると「笹ヶ岳と金の鶏」が伝わっており、大正のころまで、金の鶏にかかわる井戸をかきまわして雨乞いをしたそうな・・・。下山後、この黄金の鶏伝説にちなんだ名を持つ鶏鳴の滝にも寄ってみた。この山は、思いのほか見どころがあったので、何人も誘って出かけた。

笹ヶ岳へのアクセスは、信楽駅から国道422号線沿いの南新田バス停までバスがあるが、本数が少なく当てに出来ない。また、バス停の横の空き地が自動車の駐車場になっている。が、狭いので要注意。

寒かった今年も3月中ごろになると雪の季節も終わり、比良山系の雪化粧もなくなってきた。日毎に気温が上がってきた頃を見計らかい、いつもの気の合う仲間と滋賀・福井の県境に位置する赤坂山(824m)に出向いた。

この山の取り付きは、あまりにも急な丸太の階段から始まり、いつ来ても”うんざり”させられる。東屋が設けられた武奈の木平辺りまだ登っていくと、思いのほか雪が深くなった。 だが、赤坂山頂上近辺では、積雪してなかった。北西の季節風が異常に強いところだ。

下山は、彼方に鈍く姿を現した大谷山を見定め、寒風を経由してマキノ高原へと足を延ばした。稜線歩きは、地肌がみえ、剥きだしの灌木の中を歩むのが実にいい。雪をかぶった小枝が、少しの振動で跳ね上がったことで、春の到来を告げていた。

欲を言えば、淡い緑の芽吹きが始まるともっとよかった。

先のトレースが曖昧な銀世界をさまようのは、嬉々として楽しいものだった。

日付 : 2018年03月15日(木)

行先 : 赤坂山(標高823.6m)から寒風

タイムコース: マキノ高原駐車場8:35 武奈の木平10:00 栗柄越11:30

赤坂山11:50 鉄塔手前(昼食) 栗柄越12:50 寒風14:40

マキノ高原駐車場15:10

人数 :5名

春先の森林帯は、雪が辺り構わず均一に解けていくと思われるが、そうではない。立ち木のまわりの雪がいちはやく解ける奇妙な光景が出現していた。

残雪の森林帯の至る所の樹々の周りにドーナツ状に丸い窪地が現れる。それぞれの樹々の周りの雪が大きく解け出し、いずれ隣り合った根回り穴は消え、地肌となって行くのだ。この時期にしか見られない春の美しい一景である。

雪国では、この様子を「根開き」あるいは「根明け」、などと言っている。季語にもなっているようだ。

なんで、こんな現象が起こるのとの疑問が・・・・。

枯れた木の周りや、立札にも穴が生じるので、樹木自身が発熱しているという訳でもなさそう。 木が吸い上げる地下水が外気より暖かいため、早く雪が解けるのだとか。よく分からない。

自然現象の不思議は、興味が尽きない。

あちこちの深さ1mほどの根回り穴を眺めていると、「これな~に」と仲間の女性が指さした。よく眺めると芸術品に思えた・・・。

あちこちの深さ1mほどの根回り穴を眺めていると、「これな~に」と仲間の女性が指さした。よく眺めると芸術品に思えた・・・。

武奈ノ木平のあずまやで小休止の後、しばらく進み、砂防堰堤を過ぎたあたりから急登を登りきると、トレースも定まらないなだらかな雪田帯となった。

この赤坂山の南尾根の標高760mの地点は粟柄越(あわがらごえ)と呼ばれた、近江と若狭の国境(江若国境)を結ぶ道の峠である。

ところどころに石畳の古道があるところだが、すっかり雪に埋まっていた。ただ、約2.5mの自然石をくり抜いた石仏は、雪も被らずにょきと突っ立っていた。

この仏像は、三面の顔を持った、馬頭観音ではないかと言われている。豪雪と北風の厳しい峠越えをしていた馬の安全を守る仏として祀られたようだ。今では登山路となっているが、この道は、大正時代に"粟柄村"が廃村になるまで、利用されていた。

赤坂山と折戸谷の古びた標識が妙に気になった。

下っていく折戸谷を眺めながら、"粟柄村"に住む主人公の少女が、三味線や琴の糸取り仕事で、粟柄峠を越えて滋賀県にやってくる水上勉の小説『湖の琴』の一節が思い出された。

峠は文字の通り山を上り下りする単なる通過点に過ぎないが、峠には様々な営みがあり、雪解けの峠は、一層思いを巡らさせるものだ。

この一帯は寒地性の植物が生育しており春には色んな花が咲くが、まだ寒いのか、見かけた花は、「マンサク「」だけだった。

この山の取り付きは、あまりにも急な丸太の階段から始まり、いつ来ても”うんざり”させられる。東屋が設けられた武奈の木平辺りまだ登っていくと、思いのほか雪が深くなった。 だが、赤坂山頂上近辺では、積雪してなかった。北西の季節風が異常に強いところだ。

下山は、彼方に鈍く姿を現した大谷山を見定め、寒風を経由してマキノ高原へと足を延ばした。稜線歩きは、地肌がみえ、剥きだしの灌木の中を歩むのが実にいい。雪をかぶった小枝が、少しの振動で跳ね上がったことで、春の到来を告げていた。

欲を言えば、淡い緑の芽吹きが始まるともっとよかった。

先のトレースが曖昧な銀世界をさまようのは、嬉々として楽しいものだった。

残雪のブナ林

赤坂山頂上にて

寒風への稜線1

寒風への稜線2

日付 : 2018年03月15日(木)

行先 : 赤坂山(標高823.6m)から寒風

タイムコース: マキノ高原駐車場8:35 武奈の木平10:00 栗柄越11:30

赤坂山11:50 鉄塔手前(昼食) 栗柄越12:50 寒風14:40

マキノ高原駐車場15:10

人数 :5名

春先の森林帯は、雪が辺り構わず均一に解けていくと思われるが、そうではない。立ち木のまわりの雪がいちはやく解ける奇妙な光景が出現していた。

残雪の森林帯の至る所の樹々の周りにドーナツ状に丸い窪地が現れる。それぞれの樹々の周りの雪が大きく解け出し、いずれ隣り合った根回り穴は消え、地肌となって行くのだ。この時期にしか見られない春の美しい一景である。

雪国では、この様子を「根開き」あるいは「根明け」、などと言っている。季語にもなっているようだ。

なんで、こんな現象が起こるのとの疑問が・・・・。

枯れた木の周りや、立札にも穴が生じるので、樹木自身が発熱しているという訳でもなさそう。 木が吸い上げる地下水が外気より暖かいため、早く雪が解けるのだとか。よく分からない。

自然現象の不思議は、興味が尽きない。

あちこちの深さ1mほどの根回り穴を眺めていると、「これな~に」と仲間の女性が指さした。よく眺めると芸術品に思えた・・・。

あちこちの深さ1mほどの根回り穴を眺めていると、「これな~に」と仲間の女性が指さした。よく眺めると芸術品に思えた・・・。森林帯の樹々の周りに点々とドーナツ状の根周り穴

武奈ノ木平のあずまやで小休止の後、しばらく進み、砂防堰堤を過ぎたあたりから急登を登りきると、トレースも定まらないなだらかな雪田帯となった。

この赤坂山の南尾根の標高760mの地点は粟柄越(あわがらごえ)と呼ばれた、近江と若狭の国境(江若国境)を結ぶ道の峠である。

ところどころに石畳の古道があるところだが、すっかり雪に埋まっていた。ただ、約2.5mの自然石をくり抜いた石仏は、雪も被らずにょきと突っ立っていた。

この仏像は、三面の顔を持った、馬頭観音ではないかと言われている。豪雪と北風の厳しい峠越えをしていた馬の安全を守る仏として祀られたようだ。今では登山路となっているが、この道は、大正時代に"粟柄村"が廃村になるまで、利用されていた。

赤坂山と折戸谷の古びた標識が妙に気になった。

下っていく折戸谷を眺めながら、"粟柄村"に住む主人公の少女が、三味線や琴の糸取り仕事で、粟柄峠を越えて滋賀県にやってくる水上勉の小説『湖の琴』の一節が思い出された。

峠は文字の通り山を上り下りする単なる通過点に過ぎないが、峠には様々な営みがあり、雪解けの峠は、一層思いを巡らさせるものだ。

この一帯は寒地性の植物が生育しており春には色んな花が咲くが、まだ寒いのか、見かけた花は、「マンサク「」だけだった。

出合った花マンサク

数日前、「綿向山7合目から頂上までの間で、樹氷の海老の尻尾がみられる」と八日市のKさんからメールが届いた。その後、野洲でも身が縛れるような寒さが続き、雪もぱらついた。そうこうしている間に、「明日、行こう」との電話に触発、すぐさま出かけることにした。

この山には、大勢の人がやってくるので、登山路が再凍結して歩きにくい。初めてのヒミズ谷小屋から、アイゼンを装着して順調に歩を進めた。 高度が上がるにつれて、山肌は多様な色合いを持つ季節と違って、白一色となった。

七合目の少し平坦なったところに「行者コバ」がある。このコバと言う文字の語感は、何時も「安らぎ」を覚えるところだ。

行者コバから、雪崩の危険性のある谷を横切って行く夏道は避け、冬道を辿った。

冬季だけ伝う尾根筋は、ずり落ちるほどの急斜面である。掘り込まれた雪の踏み跡を選びながら、登っていくと、樹氷の破片がいたるところに散乱していた。周りの木々は、冷たい付着物を拭い去り、樹肌を生き返らせていた。

私の娘ぐらいのおしゃべりな二人は、写真を撮る私を置いて、「頂上で待っている」と言って樹氷を探しに登って行った。

一人になって、おそろしく静かだった。

時折、キツツキがあたりの空気を振わすようにコツコツ・・・・と小気味良く木を突く音が静かな森に響いた。すき間だらけの雪の結晶が、手当たり次第に空気の振動を吸収してしまうのであろう、雪に覆われた森は、ことさら静寂が支配していた。この森閑に佇むだけで心が洗われた。

樹氷は見られなかったが、冬山はいたるところに日常目にするができない風景が転がっていた。

森の中では、突然予想もしない光景に出くわすものである。

辺りが仄かに明るくなったと思うと、林床の真っ白な斜面に、朝の澄んだ斜光が射し込んできた。木々の長々とのびた影が、雪面にストライブ模様を描いていた。

光輝部と陰影部の明暗の妙が気に入り、冬の光の持ち味ならではのこの光景を、斜線構図の中に写し撮りたかった。 横・縦線の空間は安定感があるが、斜線の空間は、見るからに動きをあらわしていると、一人で悦になっていた。

頂上付近の樹氷には出会えたが、肝心の7~9合目辺りのブナ林の樹氷の回廊を潜ることができなかった。いつの日にか、その機会を楽しみしている。

因みに、出向いた2月19日は「雨水の日」と呼ばれている日だ。

この日は、晴天であったのでよかったと言われるようだが、晴れとか雨とかの意味ではなく、 雪から雨に変わり、温かくなってきたとの意味である。だから、この日以降の山行は、樹氷の観賞に遅すぎのよう。気を付けなければ・・・・。

3人で熱い麺を食べて、一緒に下山した。

この山には、大勢の人がやってくるので、登山路が再凍結して歩きにくい。初めてのヒミズ谷小屋から、アイゼンを装着して順調に歩を進めた。 高度が上がるにつれて、山肌は多様な色合いを持つ季節と違って、白一色となった。

七合目の少し平坦なったところに「行者コバ」がある。このコバと言う文字の語感は、何時も「安らぎ」を覚えるところだ。

行者コバから、雪崩の危険性のある谷を横切って行く夏道は避け、冬道を辿った。

冬季だけ伝う尾根筋は、ずり落ちるほどの急斜面である。掘り込まれた雪の踏み跡を選びながら、登っていくと、樹氷の破片がいたるところに散乱していた。周りの木々は、冷たい付着物を拭い去り、樹肌を生き返らせていた。

私の娘ぐらいのおしゃべりな二人は、写真を撮る私を置いて、「頂上で待っている」と言って樹氷を探しに登って行った。

一人になって、おそろしく静かだった。

時折、キツツキがあたりの空気を振わすようにコツコツ・・・・と小気味良く木を突く音が静かな森に響いた。すき間だらけの雪の結晶が、手当たり次第に空気の振動を吸収してしまうのであろう、雪に覆われた森は、ことさら静寂が支配していた。この森閑に佇むだけで心が洗われた。

樹氷は見られなかったが、冬山はいたるところに日常目にするができない風景が転がっていた。

森の中では、突然予想もしない光景に出くわすものである。

辺りが仄かに明るくなったと思うと、林床の真っ白な斜面に、朝の澄んだ斜光が射し込んできた。木々の長々とのびた影が、雪面にストライブ模様を描いていた。

光輝部と陰影部の明暗の妙が気に入り、冬の光の持ち味ならではのこの光景を、斜線構図の中に写し撮りたかった。 横・縦線の空間は安定感があるが、斜線の空間は、見るからに動きをあらわしていると、一人で悦になっていた。

頂上付近の樹氷には出会えたが、肝心の7~9合目辺りのブナ林の樹氷の回廊を潜ることができなかった。いつの日にか、その機会を楽しみしている。

因みに、出向いた2月19日は「雨水の日」と呼ばれている日だ。

この日は、晴天であったのでよかったと言われるようだが、晴れとか雨とかの意味ではなく、 雪から雨に変わり、温かくなってきたとの意味である。だから、この日以降の山行は、樹氷の観賞に遅すぎのよう。気を付けなければ・・・・。

3人で熱い麺を食べて、一緒に下山した。

雨乞岳をバックに発達した樹氷

氷の華が咲き誇る木々