「long long ago」の話。

昭和36年夏、十勝岳からトムラウシ経て黒岳へと大雪連峰を縦走していた。

天候が荒れて視界はゼロ。どこをどう辿ったか・・・。

当時、GPSもなかった。たよるは国土地理院の2万5千分1。踏破してきたルートを手繰るにも、現在位置が正確にはわからなかった。

迷い迷って、ゴロゴロした岩場を下っていくと、トムラウシのヒサゴの避難小屋にたどり着いた。

憔悴しきり、小屋の前の水たまりで、なぜか「みなも」を眺めていた。

脳裏に浮かぶことは、取り留めのないことだった。妙に覚えている。

出合ったのは、山岳自衛隊だけ。

布製テントは、雨水防止のため両サイドを掘ったものだ。

彼らは、痕跡を消すように土を埋め戻していた。

わずかの食料しか持っていなと云ってたが、どうしているかなぁ~と。

はたと気がついたことがあった。我々も食料を食い尽く、まさにサバイバル状態に陥っていた。大雪山系の奥座敷トムラウシから一挙に黒岳へ。這う這うの体で層雲峡に下山した。無論ロープウェイがなかった。

ところで、断片的な光景が頭の中。もう一度訪れたいと、長年おもっていた。

近年、旭岳と富良野岳~上ホロカメットク山の山旅のチャンスが訪れた。

険しい山並みのトムラウ山をつぶさに見ることができ、特に、懐かしい長い勾配のある十勝岳の姿は感慨深かった。

旭岳からトムラウシ山の遠望

長い勾配のある十勝岳

昭和36年夏、十勝岳からトムラウシ経て黒岳へと大雪連峰を縦走していた。

天候が荒れて視界はゼロ。どこをどう辿ったか・・・。

当時、GPSもなかった。たよるは国土地理院の2万5千分1。踏破してきたルートを手繰るにも、現在位置が正確にはわからなかった。

迷い迷って、ゴロゴロした岩場を下っていくと、トムラウシのヒサゴの避難小屋にたどり着いた。

憔悴しきり、小屋の前の水たまりで、なぜか「みなも」を眺めていた。

脳裏に浮かぶことは、取り留めのないことだった。妙に覚えている。

出合ったのは、山岳自衛隊だけ。

布製テントは、雨水防止のため両サイドを掘ったものだ。

彼らは、痕跡を消すように土を埋め戻していた。

わずかの食料しか持っていなと云ってたが、どうしているかなぁ~と。

はたと気がついたことがあった。我々も食料を食い尽く、まさにサバイバル状態に陥っていた。大雪山系の奥座敷トムラウシから一挙に黒岳へ。這う這うの体で層雲峡に下山した。無論ロープウェイがなかった。

ところで、断片的な光景が頭の中。もう一度訪れたいと、長年おもっていた。

近年、旭岳と富良野岳~上ホロカメットク山の山旅のチャンスが訪れた。

険しい山並みのトムラウ山をつぶさに見ることができ、特に、懐かしい長い勾配のある十勝岳の姿は感慨深かった。

旭岳からトムラウシ山の遠望

長い勾配のある十勝岳

北アルプスの乗鞍岳に行く機会があったので、出かけた。

標高1,800mの乗鞍高原では紅葉が綺麗に色づき始めていた。高原内には至るところに見所があり、「まいめの池・湿原のような偲ぶの池」「三本滝」そして、乗鞍エコーラインで乗鞍岳頂上(畳平)を訪れた。

一の瀬園地の中程にあるレストラン「座望庵」の隣にある公園駐車場からすぐのところにある「まいめの池」は、乗鞍高原を代表する撮影ポイント。ここは標高約1,450mにあり、紅葉の時期は早く、例年10月上旬に紅葉が始まり、既にピークを迎えていた。

夜明け前だと言うのに、何処からともなく大勢のカメラマンが集まっていた。水面に乗鞍岳の山影が映り込むことなく、ありきたりの紅葉風景だが、忙しげにシャッター音がしていた。

次に訪れたのが、日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」。

小大野川、黒い沢、無名沢の3本の河川の合流地点にあり、「三本滝」と言われている。あふれんばかりの渓水が滔々と流れ落ちる光景は圧巻。水しぶきを浴びながら、夢中でシャッターをきった。

乗鞍エコーラインは、一般車は通行止めだが、我々の車は特別仕立ての観光バスとみなされ、通過が許された。

位ヶ原山荘辺りで車窓からナナカマドの葉の赤色、ダケカンバの葉の黄色、幹や枝の白色が印象的であった。標高2700m山頂付近の頂上まで、上がっていくと、霧にかかっていた鈍色の世界から清々しい青色の空が一挙に広がった。

高山での空色は、青空と言っても、きちんと伝えることができないものだ。

「青空」と言う言葉の中に、「空色」という固有の色名すらある。この空色には、青の明度が高く彩度の低いものから明度が低い、濃い色合いの青まで含まれている。だからややこしくなる。

読み方だって、青空は、晴れた日中の空を指し、「蒼空」「碧空」などと書き、「あおぞら」と呼ばせている。

「蒼」は、干した青草のような色、生気の無い青色を指し、遠山のようなくすんだ青色である。「碧」は「みどり」とも読む。だから、色合いとして

青緑を指すので、「蒼」「碧」の漢字の色は、私の求める色合とは違うようだ。

では、青系統の色は漢字として「藍」、「群青」、「紺」、「縹」が当てられるが、私の高山でのイメージする空色は、藍(あい)か縹(はなだ)に絞られる。敢えて言葉で表現するなら、「藍より青し」と言われるように青空の色合いは藍色かな~。

昨年北アルプスに挑んだが、敢え無く2450m地点霧雲に浮かぶ鹿島槍ヶ岳)から撤退、今年も都合が悪く高山に行けなく忸怩たる思いであった。自らの足で登り切ったわけではないが、高山の雰囲気を味わえたのは望外喜びであった。久しぶりの高山の空気を一杯吸い込んだ。

標高1,800mの乗鞍高原では紅葉が綺麗に色づき始めていた。高原内には至るところに見所があり、「まいめの池・湿原のような偲ぶの池」「三本滝」そして、乗鞍エコーラインで乗鞍岳頂上(畳平)を訪れた。

一の瀬園地の中程にあるレストラン「座望庵」の隣にある公園駐車場からすぐのところにある「まいめの池」は、乗鞍高原を代表する撮影ポイント。ここは標高約1,450mにあり、紅葉の時期は早く、例年10月上旬に紅葉が始まり、既にピークを迎えていた。

夜明け前だと言うのに、何処からともなく大勢のカメラマンが集まっていた。水面に乗鞍岳の山影が映り込むことなく、ありきたりの紅葉風景だが、忙しげにシャッター音がしていた。

既に紅葉が始まっていた「まいめの池」

草紅葉の「偲ぶの池」

次に訪れたのが、日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」。

小大野川、黒い沢、無名沢の3本の河川の合流地点にあり、「三本滝」と言われている。あふれんばかりの渓水が滔々と流れ落ちる光景は圧巻。水しぶきを浴びながら、夢中でシャッターをきった。

日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」

乗鞍エコーラインは、一般車は通行止めだが、我々の車は特別仕立ての観光バスとみなされ、通過が許された。

位ヶ原山荘辺りで車窓からナナカマドの葉の赤色、ダケカンバの葉の黄色、幹や枝の白色が印象的であった。標高2700m山頂付近の頂上まで、上がっていくと、霧にかかっていた鈍色の世界から清々しい青色の空が一挙に広がった。

高山での空色は、青空と言っても、きちんと伝えることができないものだ。

「青空」と言う言葉の中に、「空色」という固有の色名すらある。この空色には、青の明度が高く彩度の低いものから明度が低い、濃い色合いの青まで含まれている。だからややこしくなる。

読み方だって、青空は、晴れた日中の空を指し、「蒼空」「碧空」などと書き、「あおぞら」と呼ばせている。

「蒼」は、干した青草のような色、生気の無い青色を指し、遠山のようなくすんだ青色である。「碧」は「みどり」とも読む。だから、色合いとして

青緑を指すので、「蒼」「碧」の漢字の色は、私の求める色合とは違うようだ。

では、青系統の色は漢字として「藍」、「群青」、「紺」、「縹」が当てられるが、私の高山でのイメージする空色は、藍(あい)か縹(はなだ)に絞られる。敢えて言葉で表現するなら、「藍より青し」と言われるように青空の色合いは藍色かな~。

昨年北アルプスに挑んだが、敢え無く2450m地点霧雲に浮かぶ鹿島槍ヶ岳)から撤退、今年も都合が悪く高山に行けなく忸怩たる思いであった。自らの足で登り切ったわけではないが、高山の雰囲気を味わえたのは望外喜びであった。久しぶりの高山の空気を一杯吸い込んだ。

乗鞍岳頂上付近(畳平)からの眺望

かつて、「梅雨明け十日」と言って、この期間は太平洋高気圧が日本列島を覆い、夏山登山シーズンとなった。 でも、近頃、天候異変なのか、この言葉も信用ならない。

今年も、梅雨明けと共に、後立山連峰に向かった。扇沢出合から種池山荘まで上り詰めたが、視界ゼロ。標高2450mの地点まで登っただけで、夏山が終了。

余りにも虚しいので、数年前、同じ登山路を辿り、鹿島槍ヶ岳に登っていることを書きとどめておくことにした。

空を眺めていると色んな表情をした雲に出合う。速く流れるものや遅く流れるものもある。私は、どうしても動きの速い雲に眼がいく。

この雲は「層雲」と呼ばれて、精々高さ2000mの空中に浮かんでいる。

雲は見上げるものと決めつけているようだが、そうでもない。この高さまで登ると、雲の中の様子を見たり、雲を眼下に俯瞰することさえある。

南峰(標高2,889 m)と北峰(標高2,842 m)からなる鹿島槍ヶ岳までたどり着き、偉観していたところ、這い上がってきた透き通った霧雲が、辺りにまとわりついてきた。

この秀峰は「槍」と言う字から、天に槍を衝くようなイメージを思い浮かべられるが、双耳峰の頂上を結んでいるなだらかな吊尾根が、何とも優雅だ。日差しが射し込んでくると、白いベールが次々剥ぎ取ら、モヤがかった幽玄的な世界から現実の世界に引き戻していった。一瞬の出来事であった。雲の上まで登った者だけが、観望できる光景であった。

朝早く、谷間の窪みに霧が漂い、山々が島のように雲の海に浮かんでいた。一面ふかふかの真綿を敷き詰めた雲の平原は壮大で神々しい。大自然が創り出す絶景だ。

この表情を見せるのは、朝の一時だけ。太陽の上昇にしたがって、雲が波打ちはじめ、やがて大きな波頭がいくつもできて、分裂していった。

私は、雲の中で、最も感動的なのは、「山旗雲」である。

霧状の雲が山稜を越える時、気流が山頂で剥離し、風下側に向けて旗をひるがえるように見える雲である。

はじめての北アルプスに訪れた時、続く穏やかな起伏の少ない稜線の常念岳山小屋付近でテントを水汲み場まで出かけた時、安曇野から乳白色の雪雲が稜線に向けて駆け上がってきた。稜線から雲が空中に投げ出された瞬間、雲が雲散霧消した。この光景は、後々まで、頭に沁み込んでいる。

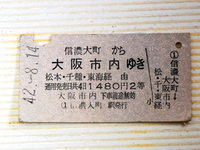

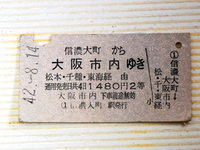

初めて鹿島槍ヶ岳登ったのは昭和42年(1967年)。後立山連峰縦走して船窪岳から針ノ木谷を下り黒部川へ、平ノ渡し場から対岸に船で渡ししてもらい黒部ダムに出た。既に黒部湖が出来上がっており、かつての平ノ小屋は水没していた。

今では、鹿島槍ヶ岳に行く「柏原新道」は、代表的な北アルプス入門コースとなっているが、昭和42年当時、存在していなかった。また、途中の岩小屋沢岳と鳴沢岳の鞍部には新乗越山荘もなかった。鹿島槍ヶ岳に登頂するには、かなり回り道をしなければならなかった。

写真は、50年前のハ峰キレットを通り、鹿島槍ヶ岳山頂から冷池山荘を望むものと御来光である。

後立山連峰は信州から吹き上げる風に乗って雲が発生しやすいところなのであろう、ここは、今も昔も変わらず、雲が主役だ。

今年も、梅雨明けと共に、後立山連峰に向かった。扇沢出合から種池山荘まで上り詰めたが、視界ゼロ。標高2450mの地点まで登っただけで、夏山が終了。

余りにも虚しいので、数年前、同じ登山路を辿り、鹿島槍ヶ岳に登っていることを書きとどめておくことにした。

空を眺めていると色んな表情をした雲に出合う。速く流れるものや遅く流れるものもある。私は、どうしても動きの速い雲に眼がいく。

この雲は「層雲」と呼ばれて、精々高さ2000mの空中に浮かんでいる。

雲は見上げるものと決めつけているようだが、そうでもない。この高さまで登ると、雲の中の様子を見たり、雲を眼下に俯瞰することさえある。

南峰(標高2,889 m)と北峰(標高2,842 m)からなる鹿島槍ヶ岳までたどり着き、偉観していたところ、這い上がってきた透き通った霧雲が、辺りにまとわりついてきた。

この秀峰は「槍」と言う字から、天に槍を衝くようなイメージを思い浮かべられるが、双耳峰の頂上を結んでいるなだらかな吊尾根が、何とも優雅だ。日差しが射し込んでくると、白いベールが次々剥ぎ取ら、モヤがかった幽玄的な世界から現実の世界に引き戻していった。一瞬の出来事であった。雲の上まで登った者だけが、観望できる光景であった。

朝早く、谷間の窪みに霧が漂い、山々が島のように雲の海に浮かんでいた。一面ふかふかの真綿を敷き詰めた雲の平原は壮大で神々しい。大自然が創り出す絶景だ。

この表情を見せるのは、朝の一時だけ。太陽の上昇にしたがって、雲が波打ちはじめ、やがて大きな波頭がいくつもできて、分裂していった。

私は、雲の中で、最も感動的なのは、「山旗雲」である。

霧状の雲が山稜を越える時、気流が山頂で剥離し、風下側に向けて旗をひるがえるように見える雲である。

はじめての北アルプスに訪れた時、続く穏やかな起伏の少ない稜線の常念岳山小屋付近でテントを水汲み場まで出かけた時、安曇野から乳白色の雪雲が稜線に向けて駆け上がってきた。稜線から雲が空中に投げ出された瞬間、雲が雲散霧消した。この光景は、後々まで、頭に沁み込んでいる。

初めて鹿島槍ヶ岳登ったのは昭和42年(1967年)。後立山連峰縦走して船窪岳から針ノ木谷を下り黒部川へ、平ノ渡し場から対岸に船で渡ししてもらい黒部ダムに出た。既に黒部湖が出来上がっており、かつての平ノ小屋は水没していた。

今では、鹿島槍ヶ岳に行く「柏原新道」は、代表的な北アルプス入門コースとなっているが、昭和42年当時、存在していなかった。また、途中の岩小屋沢岳と鳴沢岳の鞍部には新乗越山荘もなかった。鹿島槍ヶ岳に登頂するには、かなり回り道をしなければならなかった。

写真は、50年前のハ峰キレットを通り、鹿島槍ヶ岳山頂から冷池山荘を望むものと御来光である。

後立山連峰は信州から吹き上げる風に乗って雲が発生しやすいところなのであろう、ここは、今も昔も変わらず、雲が主役だ。

先日、「にっぽんトレキングBest20!秋」と題するTV番組が放映されていた。

5万人に聞いたアンケート結果から、上位3ツは上高地~涸沢・裏磐梯・尾瀬が選ばれた。その中でスケールの大きいカールとその紅葉の美しさから、やはり、上高地~涸沢が一位であった。

私が、この秋の涸沢を知ったのは、昭和30年代であった。 美大の友人が、ここに一週間ほど滞在。新雪の“白”と紅葉の“赤”そして山麓の“緑”、この三色のコントラストの「三段染め」を描いた一枚のハガキを寄せてきた。それで、錦繍の涸沢を知った。当時、秋、ここに訪れるは、一握りの山好きに限られていた。現在では「この秋行きたいトレッキングコース」などの情報が世間に行き渡り、山を嗜む人達も増え、色んな山岳ツアー業者が、大勢の人達を連れて来るようになった。その結果、この時期、爆発的に人が集まってくるところとなった。

明神岳の裾野にある明神池は、唐松が少し色づき始め、透明感にあふれる水面に、これらの木々を映し、静寂が広がっていた。何とも贅沢な時間が流れていた。二人は何を語っているのだろうか・・・・・・。

真っ赤に染まったナナカマド染まった涸沢 カールに立った時、感慨深かった。

オランダ在住の日本人プロのカメラマンが、「今年の紅葉は早まっている。涸沢を写真に撮る場合、どうしてもテントを入れなければならない」と言っていた。

5万人に聞いたアンケート結果から、上位3ツは上高地~涸沢・裏磐梯・尾瀬が選ばれた。その中でスケールの大きいカールとその紅葉の美しさから、やはり、上高地~涸沢が一位であった。

私が、この秋の涸沢を知ったのは、昭和30年代であった。 美大の友人が、ここに一週間ほど滞在。新雪の“白”と紅葉の“赤”そして山麓の“緑”、この三色のコントラストの「三段染め」を描いた一枚のハガキを寄せてきた。それで、錦繍の涸沢を知った。当時、秋、ここに訪れるは、一握りの山好きに限られていた。現在では「この秋行きたいトレッキングコース」などの情報が世間に行き渡り、山を嗜む人達も増え、色んな山岳ツアー業者が、大勢の人達を連れて来るようになった。その結果、この時期、爆発的に人が集まってくるところとなった。

明神岳の裾野にある明神池は、唐松が少し色づき始め、透明感にあふれる水面に、これらの木々を映し、静寂が広がっていた。何とも贅沢な時間が流れていた。二人は何を語っているのだろうか・・・・・・。

偉容を誇る明神岳

真っ赤に染まったナナカマド染まった涸沢 カールに立った時、感慨深かった。

オランダ在住の日本人プロのカメラマンが、「今年の紅葉は早まっている。涸沢を写真に撮る場合、どうしてもテントを入れなければならない」と言っていた。

穂高連峰に陽が当たるモルゲンロート

続きを読む

「2015年は2014年の記録を抜いて史上最高に暑い年になる可能性がある」と囁かれていた通り、日本列島は連日広い範囲で高気圧に覆われ、各地で最高気温35度以上の猛暑日となった。

気象庁によると、猛暑の原因は、日本付近は太平洋高気圧が張り出し、その上にチベット高気圧が重なっているため、夏に冬布団を2枚に重ねているような状態にあるという。その上に、台風13号によって持ち上げられた上昇気流が、日本列島に下降気流となり、高気圧を押し込んでいると解説。

毎年、挨拶は「あついなー」になり、うだる暑さにぐったりになる。すでに日本の夏は熱帯性気候になっているのだろう。

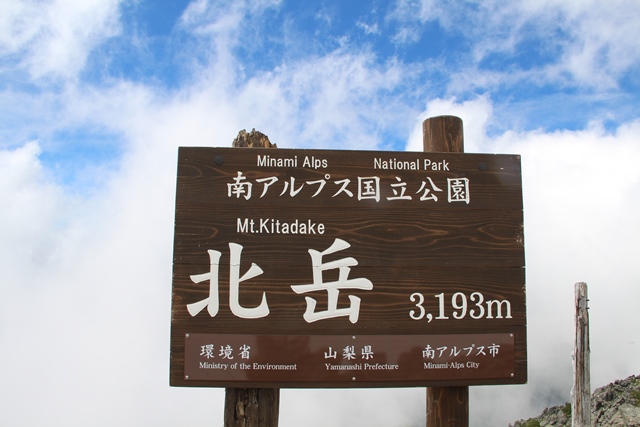

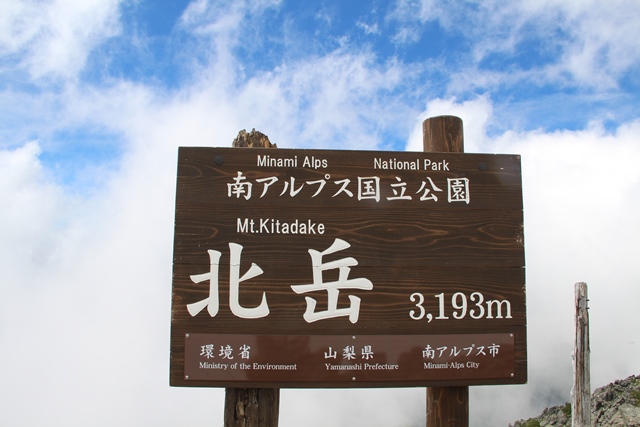

さて、標高3200mの南アルプスの北岳から残暑お見舞い申し上げます。

この山は、日本で富士山の次に高い山。朝方は涼しいを通り越し、寒いぐらいだ。下界の温度に対して計算上、約20℃(3200X0.6/100)は、低いさわやかな世界だ。

それにしても、ビールが高い。高度があがるにつれて、上昇。ジョッキー一杯最終金額900円となった。登っていくので汗も出て喉もカラカラ。一杯で終わらない酒代が馬鹿にならない。ただ、3000mの高度の世界は、酸素が3割程度薄くなり、飲み過ぎは高山病が心配。ほどほどに。

気象庁によると、猛暑の原因は、日本付近は太平洋高気圧が張り出し、その上にチベット高気圧が重なっているため、夏に冬布団を2枚に重ねているような状態にあるという。その上に、台風13号によって持ち上げられた上昇気流が、日本列島に下降気流となり、高気圧を押し込んでいると解説。

毎年、挨拶は「あついなー」になり、うだる暑さにぐったりになる。すでに日本の夏は熱帯性気候になっているのだろう。

さて、標高3200mの南アルプスの北岳から残暑お見舞い申し上げます。

この山は、日本で富士山の次に高い山。朝方は涼しいを通り越し、寒いぐらいだ。下界の温度に対して計算上、約20℃(3200X0.6/100)は、低いさわやかな世界だ。

それにしても、ビールが高い。高度があがるにつれて、上昇。ジョッキー一杯最終金額900円となった。登っていくので汗も出て喉もカラカラ。一杯で終わらない酒代が馬鹿にならない。ただ、3000mの高度の世界は、酸素が3割程度薄くなり、飲み過ぎは高山病が心配。ほどほどに。

10月12日~14日、黒部峡谷の下ノ廊下(黒部ダムー 欅平)を訪れた。 黒部ダムは旅行好きな人にとっては、よく知られたところである。ところで、黒部ダムから阿曽原温泉小屋までを「旧日電歩道」、阿曽原温泉小屋から欅平までを「水平歩道」と名づけられた、並外れた道があることを知っている人は、あまりいない。 山仲間は、数年前、ここを踏破した。それなのに、再度挑戦するというのである。彼らはもう一度同じコースを辿るというのだから、さぞかし気に入っているのであろう。仲間に入れてもらった。

さて、このコース、行きたいときに行けるところではない。一年間で、わずかに9月~10月に限られている。残雪が溶けないと道が開けず、また、降雪期は歩行不能となる。まさに秘境中の秘境である。 ここは北アルプスの立山連峰と後立山連峰の間を裂くようにしてできた「黒部峡谷」だ。

ここはどういうところであるか、カメラが使えず、写メで撮った写真を紹介しよう。

大正時代に、渓谷の絶壁にひと一人が通れるだけの幅を手掘りで開削された山道である。天井も低い。私の背丈が175㎝だが、勘定できないほど頭を痛打してしまった。きりたった崖に付けられた桟道や岩盤を”コ”のえぐった道などは、整備がさられていると言え、一歩間違えば命が取られてしまう。

扇沢駅から関電トロリーバスに乗り込むため、前日泊まったロッジを朝早く出た。すでに大勢の人達であふれ返っていた。始発のトロリーバスは山脈を貫くトンネルを通って、瞬く間に、地下の黒部ダム駅内に着いた。大勢の観光客と別れて、登山者専用の通路から外に出た。そこは、澄み切った青空の中、朝特有の ひんやりとした空気がとても心地良かった。

まず目に飛び込んできたのは、圧倒的な存在感を示した「黒部の魔神」大タテガビン2076m。谷間はまだ薄暗いが、鋭く切り立った岩峰の頂上付近は朝日が射し込み白け初め、山腹には雲が棚引いていた。この威圧的な雄姿は、すがすがしさと同時に、これから始まることへの緊張感も呼び起こした。

来ている人達は、最後まで通り抜ける自信がある集まりである。ここは、一本道なので、今晩の阿曽原温泉小屋は相当混雑するに違いないなど、雑多の他愛ないことが、脳裏をよぎった。

谷底から見上げる光景は、まるで違っていた。 ジグザグの山道を下り、黒四ダム直下の河原に立った。放水で辺りがもやっていた。放水の勢いで川底が削れてしまうのを防ぐため、敢えて霧状にしているらしい。立山連峰に峰々はすでに冠雪したのであろうか、真っ白。それとも、光線の加減でそう見えたのかどうか定かでないが、それらは今まで目にしたことのない光景であった。

しぶきを受けながら橋を渡って対岸へ。その後、黒部川の左岸の岸壁を辿って行くことになった。白竜峡、十字峡、半月狭、S字狭、竜飛狭と次々と現われる大渓谷が楽しみである。

ダムから1時間程で内蔵助谷出合に出た。ここは砂沢へ行く分岐点。我々は勿論、右の内蔵助谷へ降りていった。河原が広く明るいので休憩しておられる人も多かったので、我々も一休。内蔵助谷の上には、黒部3大岸壁の一つである丸山東壁の大岸壁が迫っていた。

新越沢出合~白竜峡間は、秋でもスノーブロックが残っているところである。そして、あまり残雪が多いとルートが途絶えることもあるのだが、今回は、新越沢合流点近くで残雪が見られただけで、順調に通過できた。

次第に渓相が変わってきた。 川底近くに付けられた桟橋を昇り降りして行く内に、いつの間にか岸壁に付けられた山道となってきた。元々、この道は黒部ダムを建設する為の調査用として峡谷の岩盤を切り開かれたもので、常時通行する道でもない。だから、荒削りである。果敢な気持ちも萎えてしまい、壁に身を摺り寄せるようにして、一歩一歩と踏みしめ前進していった。でも、人はその内、高度感や怖さにも慣れてくるものである。

自然の織りなす景観に、素掘りの道であり、丸太の桟橋は、そのまま自然に一体となって馴染んでいた。だが、地中深くまで坑道が切り開かれ、発電所など人工的設備が一切見えずに備えられているとは・・・・粋な計らいである。

今年は、海洋海水温度が高いため、次々台風が発生していた。日本列島を襲った台風24号と26号の合間を縫って訪れたので、鉄砲水が気がかりであった。だが、心配するほど、シャワーをあびなかった。

白竜峡の難関を通り越すと、今までの緊張感もいくらか和らいだ。谷間は広くなり、歩きやすい道を進むと、休んでいる人も多く見かけられる十字峡広場にでた。ここが下の廊下で最も有名な場所である。

TVで十字峡を何回も目にして、わかってはいたのだが、目前の実物の迫力には、より一層強く感動を受けた。黒部川本流に対して、左から剣沢、右から棒小屋沢が合流し、十字を形づくっていた。この写真は撮れなかったが、剱沢にかかっている常設つり橋からの光景では、棒小屋沢に向かって 青緑色の釜へ激流となって流れ込んでいた。ここは、紅葉の隠れた名所と言われているところであった。でも、紅葉の時期にはまだ時間がかかりそう。

S字峡の対岸に黒四発電所からの二つの送電線の出口が見えた。この奥には巨大な発電所設備が据付られて、送電線が関西へ電力を供給しているところだ。

さて、このコース、行きたいときに行けるところではない。一年間で、わずかに9月~10月に限られている。残雪が溶けないと道が開けず、また、降雪期は歩行不能となる。まさに秘境中の秘境である。 ここは北アルプスの立山連峰と後立山連峰の間を裂くようにしてできた「黒部峡谷」だ。

ここはどういうところであるか、カメラが使えず、写メで撮った写真を紹介しよう。

大正時代に、渓谷の絶壁にひと一人が通れるだけの幅を手掘りで開削された山道である。天井も低い。私の背丈が175㎝だが、勘定できないほど頭を痛打してしまった。きりたった崖に付けられた桟道や岩盤を”コ”のえぐった道などは、整備がさられていると言え、一歩間違えば命が取られてしまう。

扇沢駅から関電トロリーバスに乗り込むため、前日泊まったロッジを朝早く出た。すでに大勢の人達であふれ返っていた。始発のトロリーバスは山脈を貫くトンネルを通って、瞬く間に、地下の黒部ダム駅内に着いた。大勢の観光客と別れて、登山者専用の通路から外に出た。そこは、澄み切った青空の中、朝特有の ひんやりとした空気がとても心地良かった。

まず目に飛び込んできたのは、圧倒的な存在感を示した「黒部の魔神」大タテガビン2076m。谷間はまだ薄暗いが、鋭く切り立った岩峰の頂上付近は朝日が射し込み白け初め、山腹には雲が棚引いていた。この威圧的な雄姿は、すがすがしさと同時に、これから始まることへの緊張感も呼び起こした。

来ている人達は、最後まで通り抜ける自信がある集まりである。ここは、一本道なので、今晩の阿曽原温泉小屋は相当混雑するに違いないなど、雑多の他愛ないことが、脳裏をよぎった。

谷底から見上げる光景は、まるで違っていた。 ジグザグの山道を下り、黒四ダム直下の河原に立った。放水で辺りがもやっていた。放水の勢いで川底が削れてしまうのを防ぐため、敢えて霧状にしているらしい。立山連峰に峰々はすでに冠雪したのであろうか、真っ白。それとも、光線の加減でそう見えたのかどうか定かでないが、それらは今まで目にしたことのない光景であった。

しぶきを受けながら橋を渡って対岸へ。その後、黒部川の左岸の岸壁を辿って行くことになった。白竜峡、十字峡、半月狭、S字狭、竜飛狭と次々と現われる大渓谷が楽しみである。

ダムから1時間程で内蔵助谷出合に出た。ここは砂沢へ行く分岐点。我々は勿論、右の内蔵助谷へ降りていった。河原が広く明るいので休憩しておられる人も多かったので、我々も一休。内蔵助谷の上には、黒部3大岸壁の一つである丸山東壁の大岸壁が迫っていた。

新越沢出合~白竜峡間は、秋でもスノーブロックが残っているところである。そして、あまり残雪が多いとルートが途絶えることもあるのだが、今回は、新越沢合流点近くで残雪が見られただけで、順調に通過できた。

次第に渓相が変わってきた。 川底近くに付けられた桟橋を昇り降りして行く内に、いつの間にか岸壁に付けられた山道となってきた。元々、この道は黒部ダムを建設する為の調査用として峡谷の岩盤を切り開かれたもので、常時通行する道でもない。だから、荒削りである。果敢な気持ちも萎えてしまい、壁に身を摺り寄せるようにして、一歩一歩と踏みしめ前進していった。でも、人はその内、高度感や怖さにも慣れてくるものである。

自然の織りなす景観に、素掘りの道であり、丸太の桟橋は、そのまま自然に一体となって馴染んでいた。だが、地中深くまで坑道が切り開かれ、発電所など人工的設備が一切見えずに備えられているとは・・・・粋な計らいである。

大へツリの高巻きにやってきた。見下ろした白く泡立って流れる激流のさまは迫力満点だ。

何年か前に、道の岩盤に割れ目が入り通行不可となったようだ。 そのために、垂直に近い岩盤に、縦のはしごや横のはしごを丸太で組んである。ここを通過するには、予想以上に時間がかかり、体力も消耗してしまう。 以前、仲間が行った時には高巻きが3か所もあったようだが、今回は、幸いにもここ一か所だけで助かった気分になった。いずれにしても、毎年、自然のなすがままにしたがって、ルートも変わって行くようだ。

何年か前に、道の岩盤に割れ目が入り通行不可となったようだ。 そのために、垂直に近い岩盤に、縦のはしごや横のはしごを丸太で組んである。ここを通過するには、予想以上に時間がかかり、体力も消耗してしまう。 以前、仲間が行った時には高巻きが3か所もあったようだが、今回は、幸いにもここ一か所だけで助かった気分になった。いずれにしても、毎年、自然のなすがままにしたがって、ルートも変わって行くようだ。

今年は、海洋海水温度が高いため、次々台風が発生していた。日本列島を襲った台風24号と26号の合間を縫って訪れたので、鉄砲水が気がかりであった。だが、心配するほど、シャワーをあびなかった。

白竜峡の難関を通り越すと、今までの緊張感もいくらか和らいだ。谷間は広くなり、歩きやすい道を進むと、休んでいる人も多く見かけられる十字峡広場にでた。ここが下の廊下で最も有名な場所である。

TVで十字峡を何回も目にして、わかってはいたのだが、目前の実物の迫力には、より一層強く感動を受けた。黒部川本流に対して、左から剣沢、右から棒小屋沢が合流し、十字を形づくっていた。この写真は撮れなかったが、剱沢にかかっている常設つり橋からの光景では、棒小屋沢に向かって 青緑色の釜へ激流となって流れ込んでいた。ここは、紅葉の隠れた名所と言われているところであった。でも、紅葉の時期にはまだ時間がかかりそう。

S字峡の対岸に黒四発電所からの二つの送電線の出口が見えた。この奥には巨大な発電所設備が据付られて、送電線が関西へ電力を供給しているところだ。

半月狭やS字峡を進んでいくとやがて急坂を下り東谷吊り橋を渡り、仙人谷ダムまで車道歩きとなった。

黒四ダムを7時出発して最後の登りでへとへとになり、夕方4時30分頃に阿曽原温泉小屋に到着。下廊下において、ここが唯一の山小屋であるので、部屋には登山者で溢れていた。色んな人が、あっちこっちで輪になって、お互いの健闘をたたえあい、長かった1日を振り返っていた。このコースにやってくる人達の話を聞いていると、山をこよなく愛し、色んな山に入っているようだ。

山小屋就寝時間は何時のこと20時。布団1枚に2人でいささか窮屈であった。「それでも屋根の下で泊まれればよし」とすぐに眠りについた。当然、目が覚めるのも早く、3時半。目が覚め、寝ているのも苦痛なので、露天風呂に出かけた。高熱隧道からパイプにより湯が引かれている温泉である。やはり、寝られない人もおるようで、先客が湯船につかっていた。

山小屋就寝時間は何時のこと20時。布団1枚に2人でいささか窮屈であった。「それでも屋根の下で泊まれればよし」とすぐに眠りについた。当然、目が覚めるのも早く、3時半。目が覚め、寝ているのも苦痛なので、露天風呂に出かけた。高熱隧道からパイプにより湯が引かれている温泉である。やはり、寝られない人もおるようで、先客が湯船につかっていた。

大自然に包まれた湯船は、長方形の質素な造りである。脱衣所なんかなくて、”スノコ”が周りに置いてあるだけだ。

程よい湯加減の中で、開放感が抜群の中で、時を過ごした。真黒な夜空を埋め尽くすように恐ろしいほどの幾千の星が瞬いていた。湯船につかりながら星を眺めていると、首がだるく、身体も火照ってくる。と、周りに敷いてある”すのこ”で一服しながら、飽きもせず、満点の星と湯を楽しんだ。

「野天湯へGo!」山田べにこさんも、ここに来ているようだ。

入山後2日目、キャンプ場にはところ狭しとテントが張ってあったが、すでに、畳んで出発していた。さほど、喘ぎながら登るとい厳しい登りではなかったが、水平歩道に出るまで、上り坂であった。テント泊は若者ばかり。この中の一組の老夫婦だったのであろう。負いかぶるような荷物を持った夫を、いたわるように見守りながら、共にゆっくりとした足取りで、欅平へ向かっていた。通り越していくのは申し訳なかった。でも、追い抜いたのはこの2人だけ。若者達にはぶっちぎりに、抜かれていった。

そそり立つ「黒部の怪人」、奥鐘山が姿を現した。

黒四ダムを7時出発して最後の登りでへとへとになり、夕方4時30分頃に阿曽原温泉小屋に到着。下廊下において、ここが唯一の山小屋であるので、部屋には登山者で溢れていた。色んな人が、あっちこっちで輪になって、お互いの健闘をたたえあい、長かった1日を振り返っていた。このコースにやってくる人達の話を聞いていると、山をこよなく愛し、色んな山に入っているようだ。

山小屋就寝時間は何時のこと20時。布団1枚に2人でいささか窮屈であった。「それでも屋根の下で泊まれればよし」とすぐに眠りについた。当然、目が覚めるのも早く、3時半。目が覚め、寝ているのも苦痛なので、露天風呂に出かけた。高熱隧道からパイプにより湯が引かれている温泉である。やはり、寝られない人もおるようで、先客が湯船につかっていた。

山小屋就寝時間は何時のこと20時。布団1枚に2人でいささか窮屈であった。「それでも屋根の下で泊まれればよし」とすぐに眠りについた。当然、目が覚めるのも早く、3時半。目が覚め、寝ているのも苦痛なので、露天風呂に出かけた。高熱隧道からパイプにより湯が引かれている温泉である。やはり、寝られない人もおるようで、先客が湯船につかっていた。大自然に包まれた湯船は、長方形の質素な造りである。脱衣所なんかなくて、”スノコ”が周りに置いてあるだけだ。

程よい湯加減の中で、開放感が抜群の中で、時を過ごした。真黒な夜空を埋め尽くすように恐ろしいほどの幾千の星が瞬いていた。湯船につかりながら星を眺めていると、首がだるく、身体も火照ってくる。と、周りに敷いてある”すのこ”で一服しながら、飽きもせず、満点の星と湯を楽しんだ。

「野天湯へGo!」山田べにこさんも、ここに来ているようだ。

入山後2日目、キャンプ場にはところ狭しとテントが張ってあったが、すでに、畳んで出発していた。さほど、喘ぎながら登るとい厳しい登りではなかったが、水平歩道に出るまで、上り坂であった。テント泊は若者ばかり。この中の一組の老夫婦だったのであろう。負いかぶるような荷物を持った夫を、いたわるように見守りながら、共にゆっくりとした足取りで、欅平へ向かっていた。通り越していくのは申し訳なかった。でも、追い抜いたのはこの2人だけ。若者達にはぶっちぎりに、抜かれていった。

そそり立つ「黒部の怪人」、奥鐘山が姿を現した。

やがて、坂道から、垂直の岩肌を”コ”の字型にえぐった水平歩道が始まった。ここから欅平まで高低差の少ない文字通の水平歩道が続いた。大太鼓のあたりは道幅も狭くなり緊張感も増してきた。足元は、黒部の谷底に200~300m落ちている断崖は、迫力満点。谷底を覗き込むと吸い込まれるようだ。自ずと山側に延々這わされた針金に、とうとう最後まで厄介になった。左手の皮手袋も赤茶け、傷だらけとなってしまった。

その上、この天井の高さだ。このコースでの頭突きを何回喰らったか、脳震盪気味。ここを命がけでノミをふるい、この断崖を刻んで頂いた先人に申し訳ないが、もう少し高さを・・・・。

大太鼓を過ぎると志合谷に入った。この急斜面の谷筋には、崩落してきた土砂・岩・雪が堆積するのでトンネルが掘られていた。素掘りの身をかがめないと頭を打ちそうなトンネル入口は、以前通ったので、よく覚えていた。

ヘッドランプの備品も売られていない時代、不用意に携帯用ライトも持たずに、剱沢から阿曽原温泉小屋を経由して、ここを一人で難儀して通過したことがあった。真っ暗な志合谷トンネルを通過するか、野外の スノーブリッジを越えていくべきか散々迷った挙句に、天井が低く曲がり狭く、明かりのないところを手探り通過。40年前も、足元には水が溜まっていてドロドロになった。

送電線の鉄塔で水平歩道は終わり、欅平まで急坂が始まった。トロッコ電車の場内アナウンスが聞こえ出すと、里心がついたのか、到着した気分となった。でも現実は、簡単に許してもらえなかった。半ば諦めの境地に達した頃にやっと終わりを告げた。

訪れたいと思っていた下の廊下を無事通り抜け、充実感で一杯であった。

その上、この天井の高さだ。このコースでの頭突きを何回喰らったか、脳震盪気味。ここを命がけでノミをふるい、この断崖を刻んで頂いた先人に申し訳ないが、もう少し高さを・・・・。

大太鼓を過ぎると志合谷に入った。この急斜面の谷筋には、崩落してきた土砂・岩・雪が堆積するのでトンネルが掘られていた。素掘りの身をかがめないと頭を打ちそうなトンネル入口は、以前通ったので、よく覚えていた。

ヘッドランプの備品も売られていない時代、不用意に携帯用ライトも持たずに、剱沢から阿曽原温泉小屋を経由して、ここを一人で難儀して通過したことがあった。真っ暗な志合谷トンネルを通過するか、野外の スノーブリッジを越えていくべきか散々迷った挙句に、天井が低く曲がり狭く、明かりのないところを手探り通過。40年前も、足元には水が溜まっていてドロドロになった。

送電線の鉄塔で水平歩道は終わり、欅平まで急坂が始まった。トロッコ電車の場内アナウンスが聞こえ出すと、里心がついたのか、到着した気分となった。でも現実は、簡単に許してもらえなかった。半ば諦めの境地に達した頃にやっと終わりを告げた。

訪れたいと思っていた下の廊下を無事通り抜け、充実感で一杯であった。

白山から少し離れたところにある別山を知ったのは、青年の頃。室堂から大倉尾根をたどり白川街道の平瀬へ抜けていった。土砂を積み上げた特異な御母衣ダムに、まさに貯水が開始されていた。この光景が引き金となって一連の記憶が、脳裏に留まっていた。

雪原に日が射し、雪融け水が斜面のあちこちで流れていた。辺りから「ぱちぱち」と音がしていた。積もった雪に押し倒されていた木の小枝が、はね上がっていた。そんな中、南の方角を指さしながら、真っ白な雪を纏った上品な形をした山に向かって「あれが別山だ」と同僚から教えてもらった。 いつかは行ってみたいひとつの山になった。念願がかなったのは、人生の後半になっていた。

9月22日、白山を目指す大勢の登山客が市ノ瀬に押し寄せていた。ビジターセンターのかなり手前で係員の合図で自動車が止められた。係員は「今日は1000人以上の登山者がある」と言っていた。別山が望める南竜道の別名水平道までやってくると、あれだけ喧騒だったのが嘘のように本来の静けさが辺りを包んでいた。今夜一泊する南竜山荘へとゆっくりと足を進めた。

翌日、南竜山荘を朝早く出発した。油坂のジグザグを登り切り、尾根筋から、御舎利山・別山が望めた。白山から南に少し離れたところにあることから山名が「べっさん」と呼ばれている。欲しくもあと1mで標高2400mという謙虚さを持ち合わせた美しい姿をした山である。

別山頂上の雲の間から、存在感のある三ノ峰が眼前にあった。その先、ニッコウキスゲを見に行った赤兎山・大長山と尾根が続いているのだが、雲がかかり分らなかった。

別山から御舎利山まで戻り、天空に通じるかのような錯覚さえ感じるチブリ尾根を下って行った。

長い下りでうんざり。やっとこさ、チブリ尾根避難小屋にたどり着いたのだが、まだ、下山道程の三分の一。

若い二人ずれの山ガールにあっというまに追い越されてしまった。

白山山麓有数のブナ林に入った。ブナは動物たちに実を食べられてしまうのを防ぐため、定期的な豊凶をしているといわれているが、今年にブナの実は豊作と言われている。ブナ林に混じって巨木のトチの木もみられた。登山路には中身は食べつくされ殻だった。ここは野生動物が生息していると実感した。

いつ終わるかと思いながら、長い長い単調な下山路を下っていくと、見覚えのある市ノ瀬のバス停にたどり着いた。ここまで戻ってくると、もう歩かなくてよかった。

雪原に日が射し、雪融け水が斜面のあちこちで流れていた。辺りから「ぱちぱち」と音がしていた。積もった雪に押し倒されていた木の小枝が、はね上がっていた。そんな中、南の方角を指さしながら、真っ白な雪を纏った上品な形をした山に向かって「あれが別山だ」と同僚から教えてもらった。 いつかは行ってみたいひとつの山になった。念願がかなったのは、人生の後半になっていた。

9月22日、白山を目指す大勢の登山客が市ノ瀬に押し寄せていた。ビジターセンターのかなり手前で係員の合図で自動車が止められた。係員は「今日は1000人以上の登山者がある」と言っていた。別山が望める南竜道の別名水平道までやってくると、あれだけ喧騒だったのが嘘のように本来の静けさが辺りを包んでいた。今夜一泊する南竜山荘へとゆっくりと足を進めた。

翌日、南竜山荘を朝早く出発した。油坂のジグザグを登り切り、尾根筋から、御舎利山・別山が望めた。白山から南に少し離れたところにあることから山名が「べっさん」と呼ばれている。欲しくもあと1mで標高2400mという謙虚さを持ち合わせた美しい姿をした山である。

別山頂上の雲の間から、存在感のある三ノ峰が眼前にあった。その先、ニッコウキスゲを見に行った赤兎山・大長山と尾根が続いているのだが、雲がかかり分らなかった。

別山から御舎利山まで戻り、天空に通じるかのような錯覚さえ感じるチブリ尾根を下って行った。

長い下りでうんざり。やっとこさ、チブリ尾根避難小屋にたどり着いたのだが、まだ、下山道程の三分の一。

若い二人ずれの山ガールにあっというまに追い越されてしまった。

白山山麓有数のブナ林に入った。ブナは動物たちに実を食べられてしまうのを防ぐため、定期的な豊凶をしているといわれているが、今年にブナの実は豊作と言われている。ブナ林に混じって巨木のトチの木もみられた。登山路には中身は食べつくされ殻だった。ここは野生動物が生息していると実感した。

いつ終わるかと思いながら、長い長い単調な下山路を下っていくと、見覚えのある市ノ瀬のバス停にたどり着いた。ここまで戻ってくると、もう歩かなくてよかった。

山麓から八ヶ岳を見ると、八つの峰が連なっているので、そう呼ばれるようになったと言われている。この山の魅力は、何といってもこれらの峰々から伸びた山裾にあると思っている。優雅に張り出している長く引いた姿が美しく、私の脳裏に焼き付いている。

この伸びやかに広がる富士見高原を舞台にして、作家堀辰雄は『風立ちぬ』の小説を切々と綴っている。 春・夏・冬と季節が移り変わっていく中で、死の影に脅かされている婚約者との最後の日々が描かれている。

この伸びやかに広がる富士見高原を舞台にして、作家堀辰雄は『風立ちぬ』の小説を切々と綴っている。 春・夏・冬と季節が移り変わっていく中で、死の影に脅かされている婚約者との最後の日々が描かれている。

「それらの夏の日々、一面の薄(すすき)の生い 茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもそ の傍らの一本の白樺の木蔭に身を横たえていたものだった」から始まり「私の足もとでも風の余りらしいものが、2、3つの落葉を他の落葉の上にさらさら音を立てながら移している」で小説は閉じられている。

少しでも、『風立ちぬ』の世界に浸りたいとの思いで、八ヶ岳の南西端に位置する富士見高原近くの登山口観音平から編笠山を目指した。

名神高速道路竜王ICから中央高速自動車道の小淵沢ICで降り、八ヶ岳高原ラインを進み観音平の駐車場に着いたのが、11時40分。

出かけたのが、7月28日の日曜日であったのか、駐車場に収まりきれない自動車で溢れていた。随分手前の道路わきに、数珠つなぎに路上駐車がされていた。予想外の人気がある登山口であった。

猛暑の時期、1000m以下の低山では、むせる暑さに、ただただ耐えなければならない山行となるのだが、この登山口に降り立った時で、肌に感じる空気感はひんやりとしていて、すがすがしい。既に標高が1564m。 目指す編笠山(2524m)では、標高差が960mだから、少し頑張れば日帰り登山も可能。だから、ハイカー気分の人達が高山登山を味わうため、押し寄せて来ているのであろう。

登山路に導かれてゆっくりとした足取りで、進んでいった。カラマツ林に覆われ、時折、灰白色の樹皮をしたガケカンバも見られた。林床にはびっしりと笹原が広がっていた。これらの樹木が吐き出す清々しい空気が辺りを包んでいた。

登山路に導かれてゆっくりとした足取りで、進んでいった。カラマツ林に覆われ、時折、灰白色の樹皮をしたガケカンバも見られた。林床にはびっしりと笹原が広がっていた。これらの樹木が吐き出す清々しい空気が辺りを包んでいた。

出発したのが、正午。坂道を登っていくのは、我々のグループだけ。出合う人は下山者だけだ。次から次へと出合う人の顔は、一仕事を済ましたように、晴れやかであった。一方、これから迫ってくる息も絶え絶えになる坂道に備えて、苦しい戦いが始まっていた。何回山に登っても慣れることはことがなく、登りは辛いものだ。

展望のよい「雲海」を難なく通過し、青年小屋への分岐点となっている「押手川」までやってきた。これから、いよいよ急登が始まった。とっくに咲き終わっていたと思っていたシャクナゲが、白い花を付けていた。山ホタルブクロもみかけた。ここは、やはり、季節の移り変わりがのんびりしているようだ。これらの草木を見ていると気がまぎれるものだ。

益々勾配が増し、森林限界に達すると、視界が開けだした。ここまで登って来ると、諦めの境地となり、身体は辛いが、これに馴染んでしまうから不思議だ。 岩礫の急斜面を上り詰めて、編笠山の頂上に立った。

その日は青年小屋で一泊した。 昔は7月末になると、梅雨明けとなり、日本列島が高気圧に覆われて、夏山シーズン開幕の到来となったものだが、この頃の天気は、気が荒く、気ままになった。翌日、青年小屋はガスに覆われ、朝から土砂降りとなっていた。あえなく、もと来た観音平に引き返した。

残念ながら、サナトリウムのある富士見台には行けなかったので、ヴァレリーの詩の一節「風立ちぬ、いざ生きめやも」を表題にしたこの小説を帰宅後、再度読み出した。

この伸びやかに広がる富士見高原を舞台にして、作家堀辰雄は『風立ちぬ』の小説を切々と綴っている。 春・夏・冬と季節が移り変わっていく中で、死の影に脅かされている婚約者との最後の日々が描かれている。

この伸びやかに広がる富士見高原を舞台にして、作家堀辰雄は『風立ちぬ』の小説を切々と綴っている。 春・夏・冬と季節が移り変わっていく中で、死の影に脅かされている婚約者との最後の日々が描かれている。「それらの夏の日々、一面の薄(すすき)の生い 茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもそ の傍らの一本の白樺の木蔭に身を横たえていたものだった」から始まり「私の足もとでも風の余りらしいものが、2、3つの落葉を他の落葉の上にさらさら音を立てながら移している」で小説は閉じられている。

少しでも、『風立ちぬ』の世界に浸りたいとの思いで、八ヶ岳の南西端に位置する富士見高原近くの登山口観音平から編笠山を目指した。

名神高速道路竜王ICから中央高速自動車道の小淵沢ICで降り、八ヶ岳高原ラインを進み観音平の駐車場に着いたのが、11時40分。

出かけたのが、7月28日の日曜日であったのか、駐車場に収まりきれない自動車で溢れていた。随分手前の道路わきに、数珠つなぎに路上駐車がされていた。予想外の人気がある登山口であった。

猛暑の時期、1000m以下の低山では、むせる暑さに、ただただ耐えなければならない山行となるのだが、この登山口に降り立った時で、肌に感じる空気感はひんやりとしていて、すがすがしい。既に標高が1564m。 目指す編笠山(2524m)では、標高差が960mだから、少し頑張れば日帰り登山も可能。だから、ハイカー気分の人達が高山登山を味わうため、押し寄せて来ているのであろう。

登山路に導かれてゆっくりとした足取りで、進んでいった。カラマツ林に覆われ、時折、灰白色の樹皮をしたガケカンバも見られた。林床にはびっしりと笹原が広がっていた。これらの樹木が吐き出す清々しい空気が辺りを包んでいた。

登山路に導かれてゆっくりとした足取りで、進んでいった。カラマツ林に覆われ、時折、灰白色の樹皮をしたガケカンバも見られた。林床にはびっしりと笹原が広がっていた。これらの樹木が吐き出す清々しい空気が辺りを包んでいた。出発したのが、正午。坂道を登っていくのは、我々のグループだけ。出合う人は下山者だけだ。次から次へと出合う人の顔は、一仕事を済ましたように、晴れやかであった。一方、これから迫ってくる息も絶え絶えになる坂道に備えて、苦しい戦いが始まっていた。何回山に登っても慣れることはことがなく、登りは辛いものだ。

展望のよい「雲海」を難なく通過し、青年小屋への分岐点となっている「押手川」までやってきた。これから、いよいよ急登が始まった。とっくに咲き終わっていたと思っていたシャクナゲが、白い花を付けていた。山ホタルブクロもみかけた。ここは、やはり、季節の移り変わりがのんびりしているようだ。これらの草木を見ていると気がまぎれるものだ。

益々勾配が増し、森林限界に達すると、視界が開けだした。ここまで登って来ると、諦めの境地となり、身体は辛いが、これに馴染んでしまうから不思議だ。 岩礫の急斜面を上り詰めて、編笠山の頂上に立った。

編笠山から八ヶ岳の主峰を望む

その日は青年小屋で一泊した。 昔は7月末になると、梅雨明けとなり、日本列島が高気圧に覆われて、夏山シーズン開幕の到来となったものだが、この頃の天気は、気が荒く、気ままになった。翌日、青年小屋はガスに覆われ、朝から土砂降りとなっていた。あえなく、もと来た観音平に引き返した。

全員ずぶ濡れで下山を強いられた

残念ながら、サナトリウムのある富士見台には行けなかったので、ヴァレリーの詩の一節「風立ちぬ、いざ生きめやも」を表題にしたこの小説を帰宅後、再度読み出した。

滋賀県から、九州の山へ行くには遠くて諦めがちになるようだが、船便を利用して船中泊すれば、割安で九州の日帰り登山ができる。気が向いた山があれば、出かけている。

数年前から、祖母山(そぼさん)に行きたいと友人に話していたのだが、今年、 5月17日~19日に行く計画を立ててくれたので、4人で出発した。大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山である。 この山は、深田久弥が選んだ『日本百名山』のひとつでもある。

数年前から、祖母山(そぼさん)に行きたいと友人に話していたのだが、今年、 5月17日~19日に行く計画を立ててくれたので、4人で出発した。大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山である。 この山は、深田久弥が選んだ『日本百名山』のひとつでもある。

九州の百名山は、宮之浦岳(屋久島)、開聞岳、霧島山、 阿蘇山、久住山、祖母山の6つあるが、今まで、私は 霧島山、 祖母山に登っていなかった。今回の祖母山を行ったとして、あと霧島山が残ったことになる。だが、この山を登れば、九州の山が制覇できたと喜んでいるわけではない。結果としてあとひとつの山が残っただけである。私は、深田久弥『日本百名山』の信奉者でない。

深田久弥は、名山の基準として山の品格であり、山の歴史を尊重し、さらにその山が備えている個性を重視された、その上に1500m以上の高さも加えた。これは、必要条件として定義つけたものだ。十分条件として 「心休まる印象に残るこの山に、もう一度この山に訪れたい」と慕われる山が名山と言えるのではないか。つまり、名山を決定するためには、必要にして十分でなければならないと思っている。

今西 錦司の「名山考」では「名山かならずしも好きな山でなく、好きな山かならずしも名山・・・・」と述べている。要するに、名山は個人が決めるものと思っている。

祖母山には色々のコースがあるが、神原(こうばる)コースを辿った。

神原(9:20)~一ノ滝~5合目小屋(10:30)~国観峠(12:10)~祖母山(13:00)~往路~神原(16:00)

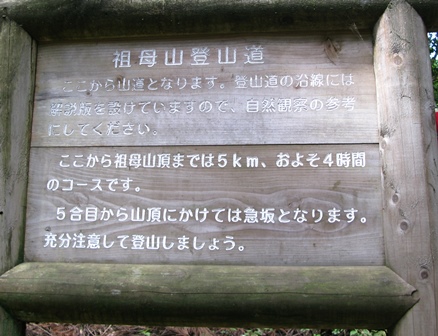

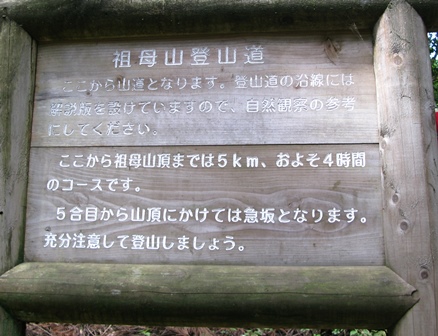

登山口近くに、「山頂上まで5km、およそ4時間」の案内版があった。沢沿いに付けられた森林に覆われた道をゆっくりと歩いていった。やがて、御社の滝を通過して5合目小屋に順調に到達した。

数年前から、祖母山(そぼさん)に行きたいと友人に話していたのだが、今年、 5月17日~19日に行く計画を立ててくれたので、4人で出発した。大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山である。 この山は、深田久弥が選んだ『日本百名山』のひとつでもある。

数年前から、祖母山(そぼさん)に行きたいと友人に話していたのだが、今年、 5月17日~19日に行く計画を立ててくれたので、4人で出発した。大分県(豊後大野市、竹田市)と宮崎県(西臼杵郡高千穂町)にまたがる、標高1,756mの山である。 この山は、深田久弥が選んだ『日本百名山』のひとつでもある。九州の百名山は、宮之浦岳(屋久島)、開聞岳、霧島山、 阿蘇山、久住山、祖母山の6つあるが、今まで、私は 霧島山、 祖母山に登っていなかった。今回の祖母山を行ったとして、あと霧島山が残ったことになる。だが、この山を登れば、九州の山が制覇できたと喜んでいるわけではない。結果としてあとひとつの山が残っただけである。私は、深田久弥『日本百名山』の信奉者でない。

深田久弥は、名山の基準として山の品格であり、山の歴史を尊重し、さらにその山が備えている個性を重視された、その上に1500m以上の高さも加えた。これは、必要条件として定義つけたものだ。十分条件として 「心休まる印象に残るこの山に、もう一度この山に訪れたい」と慕われる山が名山と言えるのではないか。つまり、名山を決定するためには、必要にして十分でなければならないと思っている。

今西 錦司の「名山考」では「名山かならずしも好きな山でなく、好きな山かならずしも名山・・・・」と述べている。要するに、名山は個人が決めるものと思っている。

祖母山には色々のコースがあるが、神原(こうばる)コースを辿った。

神原(9:20)~一ノ滝~5合目小屋(10:30)~国観峠(12:10)~祖母山(13:00)~往路~神原(16:00)

登山口近くに、「山頂上まで5km、およそ4時間」の案内版があった。沢沿いに付けられた森林に覆われた道をゆっくりと歩いていった。やがて、御社の滝を通過して5合目小屋に順調に到達した。

5合目小屋から谷川を離れ、急勾配の階段となった。今までの気楽な歩きから一変して喘ぎながらの急登の連続となった。ササ帯を抜けると国観峠に出た。ここは、展望もよく、大勢の登山客が一休みしていた。

この峠から赤土のぬかるみの道を、ひとしきり上り詰めると祖母山の頂上に至った。

苦労して登ってきた祖母山の頂上直下にアケボノツツジが迎えてくれた。このツツジは、標高1000m 以上の高山地帯の岩場で自生しており、その場所まで行かなければ出合うことができない厄介な植物であると共に愛くるしい。4月 下旬~5月上旬に開花するので、今回の山行では時期的に遅いので、出会うことが出来ないと半ば諦めていた。が、祖母山の頂上で見ることができ、幸運であった。風も強く吹きさらしの岩場で、勝手気ままに無造作に伸びた枯れ木のような枝に、鈴なりにかよわい花をつけていた。花弁をよく観ると、風に打ち負かされ、傷んでいたものもかなりあった。

自然界は不思議だ。こんな過酷な環境下では、堅牢な花弁をつければいいのに・・・・。

アケボノツツジは、夜明けの淡いピンク色が「曙」の色に似ている事からその名がついた。花は枝の先に1つ付き、直径3~5cmほどの丸みがある花びらをつけていた。可憐な曲線を持ち合わせていることからして、優しい性格をした植物だろうと勝手な想像をしながら、この場で、しばし休息をとった。

満足して、大分港から出発した神戸六甲アイルランド港に戻ってきた。年を重ねてくると、後どれだけの山を登れるかわからないが、常に好奇心を絶やさず、挑戦していきたい。

この峠から赤土のぬかるみの道を、ひとしきり上り詰めると祖母山の頂上に至った。

国見峠広場から祖母山を望む

祖母山の頂上からの眺望

苦労して登ってきた祖母山の頂上直下にアケボノツツジが迎えてくれた。このツツジは、標高1000m 以上の高山地帯の岩場で自生しており、その場所まで行かなければ出合うことができない厄介な植物であると共に愛くるしい。4月 下旬~5月上旬に開花するので、今回の山行では時期的に遅いので、出会うことが出来ないと半ば諦めていた。が、祖母山の頂上で見ることができ、幸運であった。風も強く吹きさらしの岩場で、勝手気ままに無造作に伸びた枯れ木のような枝に、鈴なりにかよわい花をつけていた。花弁をよく観ると、風に打ち負かされ、傷んでいたものもかなりあった。

自然界は不思議だ。こんな過酷な環境下では、堅牢な花弁をつければいいのに・・・・。

頂上にて咲いていたアケボノツツジ

アケボノツツジは、夜明けの淡いピンク色が「曙」の色に似ている事からその名がついた。花は枝の先に1つ付き、直径3~5cmほどの丸みがある花びらをつけていた。可憐な曲線を持ち合わせていることからして、優しい性格をした植物だろうと勝手な想像をしながら、この場で、しばし休息をとった。

満足して、大分港から出発した神戸六甲アイルランド港に戻ってきた。年を重ねてくると、後どれだけの山を登れるかわからないが、常に好奇心を絶やさず、挑戦していきたい。