2017年11月08日 霧雲に浮かぶ鹿島槍ヶ岳

かつて、「梅雨明け十日」と言って、この期間は太平洋高気圧が日本列島を覆い、夏山登山シーズンとなった。 でも、近頃、天候異変なのか、この言葉も信用ならない。

今年も、梅雨明けと共に、後立山連峰に向かった。扇沢出合から種池山荘まで上り詰めたが、視界ゼロ。標高2450mの地点まで登っただけで、夏山が終了。

余りにも虚しいので、数年前、同じ登山路を辿り、鹿島槍ヶ岳に登っていることを書きとどめておくことにした。

空を眺めていると色んな表情をした雲に出合う。速く流れるものや遅く流れるものもある。私は、どうしても動きの速い雲に眼がいく。

この雲は「層雲」と呼ばれて、精々高さ2000mの空中に浮かんでいる。

雲は見上げるものと決めつけているようだが、そうでもない。この高さまで登ると、雲の中の様子を見たり、雲を眼下に俯瞰することさえある。

南峰(標高2,889 m)と北峰(標高2,842 m)からなる鹿島槍ヶ岳までたどり着き、偉観していたところ、這い上がってきた透き通った霧雲が、辺りにまとわりついてきた。

この秀峰は「槍」と言う字から、天に槍を衝くようなイメージを思い浮かべられるが、双耳峰の頂上を結んでいるなだらかな吊尾根が、何とも優雅だ。日差しが射し込んでくると、白いベールが次々剥ぎ取ら、モヤがかった幽玄的な世界から現実の世界に引き戻していった。一瞬の出来事であった。雲の上まで登った者だけが、観望できる光景であった。

朝早く、谷間の窪みに霧が漂い、山々が島のように雲の海に浮かんでいた。一面ふかふかの真綿を敷き詰めた雲の平原は壮大で神々しい。大自然が創り出す絶景だ。

この表情を見せるのは、朝の一時だけ。太陽の上昇にしたがって、雲が波打ちはじめ、やがて大きな波頭がいくつもできて、分裂していった。

私は、雲の中で、最も感動的なのは、「山旗雲」である。

霧状の雲が山稜を越える時、気流が山頂で剥離し、風下側に向けて旗をひるがえるように見える雲である。

はじめての北アルプスに訪れた時、続く穏やかな起伏の少ない稜線の常念岳山小屋付近でテントを水汲み場まで出かけた時、安曇野から乳白色の雪雲が稜線に向けて駆け上がってきた。稜線から雲が空中に投げ出された瞬間、雲が雲散霧消した。この光景は、後々まで、頭に沁み込んでいる。

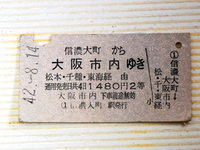

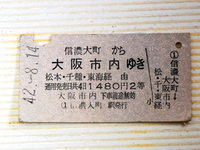

初めて鹿島槍ヶ岳登ったのは昭和42年(1967年)。後立山連峰縦走して船窪岳から針ノ木谷を下り黒部川へ、平ノ渡し場から対岸に船で渡ししてもらい黒部ダムに出た。既に黒部湖が出来上がっており、かつての平ノ小屋は水没していた。

今では、鹿島槍ヶ岳に行く「柏原新道」は、代表的な北アルプス入門コースとなっているが、昭和42年当時、存在していなかった。また、途中の岩小屋沢岳と鳴沢岳の鞍部には新乗越山荘もなかった。鹿島槍ヶ岳に登頂するには、かなり回り道をしなければならなかった。

写真は、50年前のハ峰キレットを通り、鹿島槍ヶ岳山頂から冷池山荘を望むものと御来光である。

後立山連峰は信州から吹き上げる風に乗って雲が発生しやすいところなのであろう、ここは、今も昔も変わらず、雲が主役だ。

今年も、梅雨明けと共に、後立山連峰に向かった。扇沢出合から種池山荘まで上り詰めたが、視界ゼロ。標高2450mの地点まで登っただけで、夏山が終了。

余りにも虚しいので、数年前、同じ登山路を辿り、鹿島槍ヶ岳に登っていることを書きとどめておくことにした。

空を眺めていると色んな表情をした雲に出合う。速く流れるものや遅く流れるものもある。私は、どうしても動きの速い雲に眼がいく。

この雲は「層雲」と呼ばれて、精々高さ2000mの空中に浮かんでいる。

雲は見上げるものと決めつけているようだが、そうでもない。この高さまで登ると、雲の中の様子を見たり、雲を眼下に俯瞰することさえある。

南峰(標高2,889 m)と北峰(標高2,842 m)からなる鹿島槍ヶ岳までたどり着き、偉観していたところ、這い上がってきた透き通った霧雲が、辺りにまとわりついてきた。

この秀峰は「槍」と言う字から、天に槍を衝くようなイメージを思い浮かべられるが、双耳峰の頂上を結んでいるなだらかな吊尾根が、何とも優雅だ。日差しが射し込んでくると、白いベールが次々剥ぎ取ら、モヤがかった幽玄的な世界から現実の世界に引き戻していった。一瞬の出来事であった。雲の上まで登った者だけが、観望できる光景であった。

朝早く、谷間の窪みに霧が漂い、山々が島のように雲の海に浮かんでいた。一面ふかふかの真綿を敷き詰めた雲の平原は壮大で神々しい。大自然が創り出す絶景だ。

この表情を見せるのは、朝の一時だけ。太陽の上昇にしたがって、雲が波打ちはじめ、やがて大きな波頭がいくつもできて、分裂していった。

私は、雲の中で、最も感動的なのは、「山旗雲」である。

霧状の雲が山稜を越える時、気流が山頂で剥離し、風下側に向けて旗をひるがえるように見える雲である。

はじめての北アルプスに訪れた時、続く穏やかな起伏の少ない稜線の常念岳山小屋付近でテントを水汲み場まで出かけた時、安曇野から乳白色の雪雲が稜線に向けて駆け上がってきた。稜線から雲が空中に投げ出された瞬間、雲が雲散霧消した。この光景は、後々まで、頭に沁み込んでいる。

初めて鹿島槍ヶ岳登ったのは昭和42年(1967年)。後立山連峰縦走して船窪岳から針ノ木谷を下り黒部川へ、平ノ渡し場から対岸に船で渡ししてもらい黒部ダムに出た。既に黒部湖が出来上がっており、かつての平ノ小屋は水没していた。

今では、鹿島槍ヶ岳に行く「柏原新道」は、代表的な北アルプス入門コースとなっているが、昭和42年当時、存在していなかった。また、途中の岩小屋沢岳と鳴沢岳の鞍部には新乗越山荘もなかった。鹿島槍ヶ岳に登頂するには、かなり回り道をしなければならなかった。

写真は、50年前のハ峰キレットを通り、鹿島槍ヶ岳山頂から冷池山荘を望むものと御来光である。

後立山連峰は信州から吹き上げる風に乗って雲が発生しやすいところなのであろう、ここは、今も昔も変わらず、雲が主役だ。

Posted by

nonio

at

22:01

│Comments(

0

) │

アルプスなど

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。