日の出前4時半ごろ、野洲市辻町から希望が丘西ゲートに向かう県道324号を自動車で走っていた。その日は、夜間の放射冷却により、空気がなんとなくヒンヤリとしていた。

この道沿いには、家棟川が流れている。この川を割り込むように農業用水用ダムが、二つ設けられており、上流側は山上ダム、下流側は辻ダムと呼ばれている。

大きい方の辻ダムの様子は普段と変わりなかった。ところが、希望が丘の西ゲート辺りまで行くと、道路をはみ出すように霧でもやっていた。

晩秋から初冬にかけて晴れた朝には、こうした風景が時たま見られたものだが、5月末になって霧が発生しているとは思いも寄らなかった。

霧の発生源を見極めるため、自動車を降りた。

希望が丘内を流れている家棟川が、山上ダムに注いでいるカ所にやってくると、あっちこっちの水面から、渦をまきながら水蒸気柱が立ち込めていた。水の流に沿ってかすかに風が吹き込み、次々と山上ダムへ霧が流れ込んでいた。

冷たい空気が、水面から吸い上げるように蒸発が起き、その水蒸気が空気に冷やされて霧が発生したのであろう。川で見られる霧は川霧、湖なら湖霧などと呼ばれているが、要するに、気嵐が起こっていた。

この朝もやの雰囲気といい、やわらかく地上を漂う朝もやは、私にとって格好の写真の被写体に出くわしたと、心が騒いだ。

さて、最近の私の撮影方法は、可変NDフィルターを取り付け、シャッタースピードを長くしていた。ゆったりとしたカメラならではの幻影を狙っていた。

「動かないで」「はいポーズ」と静止させて、写真を撮る場合のシャッタースピードが、「1/60秒」「1/250秒」程度であるが、それを「1秒」で準備していた。

風に吹かれて流れる霧をスローシャッターで撮る空間とは、どのようなものか解説すると・・・。

例えば、風向きは煙がなびくのでわかる微風の風速は、0.3~1.5「m/s」と言われている。この微風をシャッタースピード1秒ぐらいで写すと0.3~1.5m移動した霧の軌跡が画像に映し出されことになる。身近な世界が劇的に変わった画像になることが、容易に想像できるだろう。

霧の風景は不思議なもので、現実を突きつけるだけではなく、時間を束ねた幻想の世界へと誘ってくれるのだ。

ただ、問題はシャッタースピードをこれほど遅くして撮影すると光の取り込み過ぎで、真っ白な写真になってしまう。それを防ぐために、濃度変化ができる減光フィルターを事前に取り付けていた。

千載一遇のチャンスと、夢中でシャッターを切った。とにかく急いだ。

太陽が顔をのぞかせると、空中に浮遊していた霧は、その姿を空気に溶け込み、瞬く間に普段の光景に戻ってしまった。私の人生と同じように「雲消霧散」の言葉を実感した。居合わせたもう一人の写真家がおられたが、日の出と共に、何もなかったかのように、この場を去っていた。

次の日、コントラストが自動補正できるDROなどにセッティングして万全を期して臨んだ。だが、肝心の霧がもう一つだった。昨日出会った人もやっぱり来ていた。お互い「駄目だね」と初めて挨拶をかわした。

その後、朝早く訪れたが、すぐ帰宅した・・・。

この道沿いには、家棟川が流れている。この川を割り込むように農業用水用ダムが、二つ設けられており、上流側は山上ダム、下流側は辻ダムと呼ばれている。

大きい方の辻ダムの様子は普段と変わりなかった。ところが、希望が丘の西ゲート辺りまで行くと、道路をはみ出すように霧でもやっていた。

晩秋から初冬にかけて晴れた朝には、こうした風景が時たま見られたものだが、5月末になって霧が発生しているとは思いも寄らなかった。

霧の発生源を見極めるため、自動車を降りた。

希望が丘内を流れている家棟川が、山上ダムに注いでいるカ所にやってくると、あっちこっちの水面から、渦をまきながら水蒸気柱が立ち込めていた。水の流に沿ってかすかに風が吹き込み、次々と山上ダムへ霧が流れ込んでいた。

冷たい空気が、水面から吸い上げるように蒸発が起き、その水蒸気が空気に冷やされて霧が発生したのであろう。川で見られる霧は川霧、湖なら湖霧などと呼ばれているが、要するに、気嵐が起こっていた。

この朝もやの雰囲気といい、やわらかく地上を漂う朝もやは、私にとって格好の写真の被写体に出くわしたと、心が騒いだ。

さて、最近の私の撮影方法は、可変NDフィルターを取り付け、シャッタースピードを長くしていた。ゆったりとしたカメラならではの幻影を狙っていた。

「動かないで」「はいポーズ」と静止させて、写真を撮る場合のシャッタースピードが、「1/60秒」「1/250秒」程度であるが、それを「1秒」で準備していた。

風に吹かれて流れる霧をスローシャッターで撮る空間とは、どのようなものか解説すると・・・。

例えば、風向きは煙がなびくのでわかる微風の風速は、0.3~1.5「m/s」と言われている。この微風をシャッタースピード1秒ぐらいで写すと0.3~1.5m移動した霧の軌跡が画像に映し出されことになる。身近な世界が劇的に変わった画像になることが、容易に想像できるだろう。

霧の風景は不思議なもので、現実を突きつけるだけではなく、時間を束ねた幻想の世界へと誘ってくれるのだ。

ただ、問題はシャッタースピードをこれほど遅くして撮影すると光の取り込み過ぎで、真っ白な写真になってしまう。それを防ぐために、濃度変化ができる減光フィルターを事前に取り付けていた。

千載一遇のチャンスと、夢中でシャッターを切った。とにかく急いだ。

太陽が顔をのぞかせると、空中に浮遊していた霧は、その姿を空気に溶け込み、瞬く間に普段の光景に戻ってしまった。私の人生と同じように「雲消霧散」の言葉を実感した。居合わせたもう一人の写真家がおられたが、日の出と共に、何もなかったかのように、この場を去っていた。

次の日、コントラストが自動補正できるDROなどにセッティングして万全を期して臨んだ。だが、肝心の霧がもう一つだった。昨日出会った人もやっぱり来ていた。お互い「駄目だね」と初めて挨拶をかわした。

その後、朝早く訪れたが、すぐ帰宅した・・・。

三重県といえば、浮かぶものは伊勢神宮・松阪牛・ 赤福餅などだが、春めいてくると、私が思いを寄せるのが梅林である。

どう云ういきさつで、三重県の梅林に出かけるようになったか定かではないが、 2017年、 しだれ梅の結城神社 に始まり、2018年 鈴鹿の森庭園( 梅に導かれあれこれ)、今回は、三重県北部に位置する"いなべ市農業公園”に赴いた。これで、三重県の梅林へ3年連続だ。

ここは、 これまでの梅林と趣が違って、広大な鈴鹿山脈を遠望しながら、眼下に色鮮やかな梅の景色が広がっていた。東海地区最大級と称されただけあって100種類・4,000本の梅が咲き乱れていた。ただ、残念なことに、この日は、鈴鹿山脈に雪がなかった。

平日であったが、自動車の長い行列となった。梅林公園への入場料が大人一人500円だが、駐車料金は無料。

どう云ういきさつで、三重県の梅林に出かけるようになったか定かではないが、 2017年、 しだれ梅の結城神社 に始まり、2018年 鈴鹿の森庭園( 梅に導かれあれこれ)、今回は、三重県北部に位置する"いなべ市農業公園”に赴いた。これで、三重県の梅林へ3年連続だ。

ここは、 これまでの梅林と趣が違って、広大な鈴鹿山脈を遠望しながら、眼下に色鮮やかな梅の景色が広がっていた。東海地区最大級と称されただけあって100種類・4,000本の梅が咲き乱れていた。ただ、残念なことに、この日は、鈴鹿山脈に雪がなかった。

平日であったが、自動車の長い行列となった。梅林公園への入場料が大人一人500円だが、駐車料金は無料。

野洲の湖畔沿いから眺める比叡山は端正な姿だ。

秋の日は釣瓶落とし。暮れが日増しに早まり、秋思を手繰り寄せ、

秋から冬へと移ろう色は、「心構え」と言うか「見切り」を誘う。

山並みに夕日が沈み、空を茜色に。

夕日が地平線に消え、束の間、残照が雲を染めた。

一日の終わりを告げる最後は、暗赤色になった。

夕暮れの空は、悠久の色。

秋の日は釣瓶落とし。暮れが日増しに早まり、秋思を手繰り寄せ、

秋から冬へと移ろう色は、「心構え」と言うか「見切り」を誘う。

山並みに夕日が沈み、空を茜色に。

夕日が地平線に消え、束の間、残照が雲を染めた。

一日の終わりを告げる最後は、暗赤色になった。

夕暮れの空は、悠久の色。

北アルプスの乗鞍岳に行く機会があったので、出かけた。

標高1,800mの乗鞍高原では紅葉が綺麗に色づき始めていた。高原内には至るところに見所があり、「まいめの池・湿原のような偲ぶの池」「三本滝」そして、乗鞍エコーラインで乗鞍岳頂上(畳平)を訪れた。

一の瀬園地の中程にあるレストラン「座望庵」の隣にある公園駐車場からすぐのところにある「まいめの池」は、乗鞍高原を代表する撮影ポイント。ここは標高約1,450mにあり、紅葉の時期は早く、例年10月上旬に紅葉が始まり、既にピークを迎えていた。

夜明け前だと言うのに、何処からともなく大勢のカメラマンが集まっていた。水面に乗鞍岳の山影が映り込むことなく、ありきたりの紅葉風景だが、忙しげにシャッター音がしていた。

次に訪れたのが、日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」。

小大野川、黒い沢、無名沢の3本の河川の合流地点にあり、「三本滝」と言われている。あふれんばかりの渓水が滔々と流れ落ちる光景は圧巻。水しぶきを浴びながら、夢中でシャッターをきった。

乗鞍エコーラインは、一般車は通行止めだが、我々の車は特別仕立ての観光バスとみなされ、通過が許された。

位ヶ原山荘辺りで車窓からナナカマドの葉の赤色、ダケカンバの葉の黄色、幹や枝の白色が印象的であった。標高2700m山頂付近の頂上まで、上がっていくと、霧にかかっていた鈍色の世界から清々しい青色の空が一挙に広がった。

高山での空色は、青空と言っても、きちんと伝えることができないものだ。

「青空」と言う言葉の中に、「空色」という固有の色名すらある。この空色には、青の明度が高く彩度の低いものから明度が低い、濃い色合いの青まで含まれている。だからややこしくなる。

読み方だって、青空は、晴れた日中の空を指し、「蒼空」「碧空」などと書き、「あおぞら」と呼ばせている。

「蒼」は、干した青草のような色、生気の無い青色を指し、遠山のようなくすんだ青色である。「碧」は「みどり」とも読む。だから、色合いとして

青緑を指すので、「蒼」「碧」の漢字の色は、私の求める色合とは違うようだ。

では、青系統の色は漢字として「藍」、「群青」、「紺」、「縹」が当てられるが、私の高山でのイメージする空色は、藍(あい)か縹(はなだ)に絞られる。敢えて言葉で表現するなら、「藍より青し」と言われるように青空の色合いは藍色かな~。

昨年北アルプスに挑んだが、敢え無く2450m地点霧雲に浮かぶ鹿島槍ヶ岳)から撤退、今年も都合が悪く高山に行けなく忸怩たる思いであった。自らの足で登り切ったわけではないが、高山の雰囲気を味わえたのは望外喜びであった。久しぶりの高山の空気を一杯吸い込んだ。

標高1,800mの乗鞍高原では紅葉が綺麗に色づき始めていた。高原内には至るところに見所があり、「まいめの池・湿原のような偲ぶの池」「三本滝」そして、乗鞍エコーラインで乗鞍岳頂上(畳平)を訪れた。

一の瀬園地の中程にあるレストラン「座望庵」の隣にある公園駐車場からすぐのところにある「まいめの池」は、乗鞍高原を代表する撮影ポイント。ここは標高約1,450mにあり、紅葉の時期は早く、例年10月上旬に紅葉が始まり、既にピークを迎えていた。

夜明け前だと言うのに、何処からともなく大勢のカメラマンが集まっていた。水面に乗鞍岳の山影が映り込むことなく、ありきたりの紅葉風景だが、忙しげにシャッター音がしていた。

既に紅葉が始まっていた「まいめの池」

草紅葉の「偲ぶの池」

次に訪れたのが、日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」。

小大野川、黒い沢、無名沢の3本の河川の合流地点にあり、「三本滝」と言われている。あふれんばかりの渓水が滔々と流れ落ちる光景は圧巻。水しぶきを浴びながら、夢中でシャッターをきった。

日本の滝百選の1つに選ばれた「三本滝」

乗鞍エコーラインは、一般車は通行止めだが、我々の車は特別仕立ての観光バスとみなされ、通過が許された。

位ヶ原山荘辺りで車窓からナナカマドの葉の赤色、ダケカンバの葉の黄色、幹や枝の白色が印象的であった。標高2700m山頂付近の頂上まで、上がっていくと、霧にかかっていた鈍色の世界から清々しい青色の空が一挙に広がった。

高山での空色は、青空と言っても、きちんと伝えることができないものだ。

「青空」と言う言葉の中に、「空色」という固有の色名すらある。この空色には、青の明度が高く彩度の低いものから明度が低い、濃い色合いの青まで含まれている。だからややこしくなる。

読み方だって、青空は、晴れた日中の空を指し、「蒼空」「碧空」などと書き、「あおぞら」と呼ばせている。

「蒼」は、干した青草のような色、生気の無い青色を指し、遠山のようなくすんだ青色である。「碧」は「みどり」とも読む。だから、色合いとして

青緑を指すので、「蒼」「碧」の漢字の色は、私の求める色合とは違うようだ。

では、青系統の色は漢字として「藍」、「群青」、「紺」、「縹」が当てられるが、私の高山でのイメージする空色は、藍(あい)か縹(はなだ)に絞られる。敢えて言葉で表現するなら、「藍より青し」と言われるように青空の色合いは藍色かな~。

昨年北アルプスに挑んだが、敢え無く2450m地点霧雲に浮かぶ鹿島槍ヶ岳)から撤退、今年も都合が悪く高山に行けなく忸怩たる思いであった。自らの足で登り切ったわけではないが、高山の雰囲気を味わえたのは望外喜びであった。久しぶりの高山の空気を一杯吸い込んだ。

乗鞍岳頂上付近(畳平)からの眺望

京都鉄道博物館の写真撮影を行うにあたって、京都駅の中央改札口を集合場所になった。

4代目となるこの駅ビルは、完成して21年経つが、いまだに斬新なデザインだ。 とてつもなくデカいコンコースを大勢の人が気ぜわしく通り過ぎていく中、天井を見ながら時間待ちを紛らわせた。

最近では、誰もが多少見慣れたのか、

あまりにも近未来的なデザインで京都の伝統的な景観が台無しになった。

もう少し、千年の古都に似つかわしい落ち着いた駅舎にできなかったのでは。

京都の持つイメージにそぐわないな~。

など、やいやい言う人も減ってきている。でも。私は、縦と横に幾何学的に組み上げられた「むき出しのトラス構造」の天井は、いかかがのものかと、永らく違和感を抱いていた。

さて、この京都駅の喧騒な場所でも、自分だけの空間と時間の流れにしたれるものである。色んなことが頭に去来した。

レイカディア大学の友人と京都駅に近い東寺に訪れた時、西寺までの距離がどの位あるのか歩数で調べたい、と言うので、つき合ったことがあった。私にとっては、「西寺跡」として史跡に指定されているところに行って、どんな意味があるのか分らずまま、歩数を勘定した。 友人は羅城門を挟んで、東寺と西寺は同歩数であったと言っていたが、私もほぼ同じ数であった。

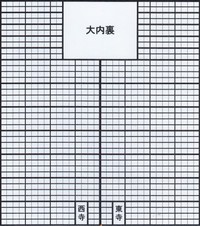

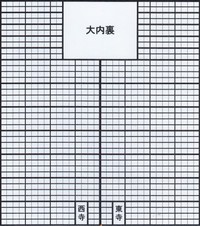

友人は、一言。「もし、西寺が現存していたら、圧倒的な高さを誇る東寺の五重塔が、二つ並ぶ」と言っていた。その後、機関庫や鉄道車両基地のある千本通りまで、足を延ばした。 平安京を鎮める官寺として、右京・左京それぞれに、東寺・西寺が設けられ、天皇の居所である大内裏へと朱雀大路が南に向かって伸びていたところである。

この辺りが、千年に渡って日本の首都であった京都の入口であったのだ。この平安京の入口の奥行きと広がりを、歩きながら分かったことを思い返していた。

また、仲間に連れられて京都の街をあっちこっち散策したこともあった。何処に行っても、南北と東西に直交する「碁盤の目」であった。

また、仲間に連れられて京都の街をあっちこっち散策したこともあった。何処に行っても、南北と東西に直交する「碁盤の目」であった。

京都検定を目指していた仲間は、「当時の平安京の街は、南北路に朱雀大路を中心に、西側に四本の大通り、東側に四本が設けられた。東西路にも一条、二条、三条と九条、八等分して大通がつくられたが、その名残が、いまだに残っているのだ。この大通りの間には、三本の間道も設けられ、 元京都の街並は、縦33本横39本の碁盤の目が直交する街路網で出来上がっていたのだ」と、得意げに喋っていたことを何気なしに思いだした。

部材同士がつなぎ合わされた巨大な鉄骨造を眺めながら、どうも、長岡京から京都に遷都され時の平安京が基盤になっているのではないかと、この時、朧気ながら気づき始めた。

永年釈然としながった「むき出しのトラス構造」には、京都の始まりである歴史・文化が込められていたのだ。設計者の思慮深いコンセプトに脱帽した次第である。

しかしながら、円錐形の先端から伸びる「足」を伸びたロート型の2つのナゾめいた造形物は、私にとって、どうしても、つしっくりこなかった。

一見、ニューギニア島などの森林地帯にみられる樹上家屋のように見えた。が、京都は歴史あるお寺が多いことから、極楽浄土のような風景を醸し出す蓮の花がよく似合うので、この造形物はハスの花托のおしべに似ていると思え自ら納得させた。

芥川龍之介の処女作である「羅生門」のおぞましい世界もよぎっていた。 11世紀の頃の今昔物語の世界であるが、この京都の玄関口近くで、起こっていたとは・・・・・・。

色んなことが頭の中を駆け巡っていたが、ふと我に返った時に、仲間が集まっていた。

4代目となるこの駅ビルは、完成して21年経つが、いまだに斬新なデザインだ。 とてつもなくデカいコンコースを大勢の人が気ぜわしく通り過ぎていく中、天井を見ながら時間待ちを紛らわせた。

最近では、誰もが多少見慣れたのか、

あまりにも近未来的なデザインで京都の伝統的な景観が台無しになった。

もう少し、千年の古都に似つかわしい落ち着いた駅舎にできなかったのでは。

京都の持つイメージにそぐわないな~。

など、やいやい言う人も減ってきている。でも。私は、縦と横に幾何学的に組み上げられた「むき出しのトラス構造」の天井は、いかかがのものかと、永らく違和感を抱いていた。

さて、この京都駅の喧騒な場所でも、自分だけの空間と時間の流れにしたれるものである。色んなことが頭に去来した。

レイカディア大学の友人と京都駅に近い東寺に訪れた時、西寺までの距離がどの位あるのか歩数で調べたい、と言うので、つき合ったことがあった。私にとっては、「西寺跡」として史跡に指定されているところに行って、どんな意味があるのか分らずまま、歩数を勘定した。 友人は羅城門を挟んで、東寺と西寺は同歩数であったと言っていたが、私もほぼ同じ数であった。

友人は、一言。「もし、西寺が現存していたら、圧倒的な高さを誇る東寺の五重塔が、二つ並ぶ」と言っていた。その後、機関庫や鉄道車両基地のある千本通りまで、足を延ばした。 平安京を鎮める官寺として、右京・左京それぞれに、東寺・西寺が設けられ、天皇の居所である大内裏へと朱雀大路が南に向かって伸びていたところである。

この辺りが、千年に渡って日本の首都であった京都の入口であったのだ。この平安京の入口の奥行きと広がりを、歩きながら分かったことを思い返していた。

また、仲間に連れられて京都の街をあっちこっち散策したこともあった。何処に行っても、南北と東西に直交する「碁盤の目」であった。

また、仲間に連れられて京都の街をあっちこっち散策したこともあった。何処に行っても、南北と東西に直交する「碁盤の目」であった。 京都検定を目指していた仲間は、「当時の平安京の街は、南北路に朱雀大路を中心に、西側に四本の大通り、東側に四本が設けられた。東西路にも一条、二条、三条と九条、八等分して大通がつくられたが、その名残が、いまだに残っているのだ。この大通りの間には、三本の間道も設けられ、 元京都の街並は、縦33本横39本の碁盤の目が直交する街路網で出来上がっていたのだ」と、得意げに喋っていたことを何気なしに思いだした。

部材同士がつなぎ合わされた巨大な鉄骨造を眺めながら、どうも、長岡京から京都に遷都され時の平安京が基盤になっているのではないかと、この時、朧気ながら気づき始めた。

永年釈然としながった「むき出しのトラス構造」には、京都の始まりである歴史・文化が込められていたのだ。設計者の思慮深いコンセプトに脱帽した次第である。

しかしながら、円錐形の先端から伸びる「足」を伸びたロート型の2つのナゾめいた造形物は、私にとって、どうしても、つしっくりこなかった。

一見、ニューギニア島などの森林地帯にみられる樹上家屋のように見えた。が、京都は歴史あるお寺が多いことから、極楽浄土のような風景を醸し出す蓮の花がよく似合うので、この造形物はハスの花托のおしべに似ていると思え自ら納得させた。

芥川龍之介の処女作である「羅生門」のおぞましい世界もよぎっていた。 11世紀の頃の今昔物語の世界であるが、この京都の玄関口近くで、起こっていたとは・・・・・・。

色んなことが頭の中を駆け巡っていたが、ふと我に返った時に、仲間が集まっていた。

京都東山花灯路は、京都の新たな風物詩となることを目指して、平成15年から「灯り」をテーマに始められたイベント。 清水寺から青蓮院までの約5kmの道のりを 約2500もの露地行灯が設けられ、ライトアップが行われている。

3月9日(金)~ 3月18日(日)の最終日、妻と出掛けた。

青蓮院から「ねねの道坂」・「二年坂」・「八坂通」をそぞろ歩きをしながら、昼間では見せない顔に堪能した。

この界隈、青蓮院・知恩院・八坂神社・圓徳院・高台寺と・清水寺・・・・と色んな見どころがある。が、私の狙いは、あくまでライトアップされた「法観寺」を鑑賞し、その写真を切りとりたいことだった。

8年も前のことだが、レイカの仲間と初めて五重塔を仰ぎみた。「東大路通から、狭い八坂通に一歩足を踏み入れると、自動車が激しく往来する喧騒とは打って変わって静寂さえ感じる別世界がそこにあった」と記述している。ミステリーゾーン裏京都散策

都会の中の五重塔は、思いのほか脳裏に焼き付いていた。だから、東山花灯路に行ってみたい衝動に駆られ、持ち合わせのイメージと、闇夜に浮かぶ五重塔が如何なる姿で出現するのかと、心が躍っていた。

さて、ライトアップの最終日で、日曜日だと言うので、人出も多くなることが予想され、写真用の三脚を持参しないことにした。

持参しないとなると、 カメラの設定が難しい。

昼間では、光が十分取り込めるが、夜間撮影となると、光量が少ない分、自ずとシャッター速度が遅くなる。すると、手ブレが起こり易い。つまり、暗闇の三脚なしで、手振れが起こらない条件を見出すのがポイントになった。

レンズは兎に角明るいものでなければならないので、扱いに多少不便だが、単焦点レンズ(FE1.8/50)を装着。

絞り優先の撮影で、絞りは開放状態(F2値)として、光を出来るだけ取り込むように設定。無論、ISO感度も思い切って6400まで引き上げた。

この条件下で、手振れが起こらないとされるシャッター速度 1/50~1/60秒であることを確認できた。

今の私の持ち合わせの知識で、考えられることを設定し撮影に挑んだ。まずまずだ。

東山花灯路では、三脚の持ち込みの禁止がされていなかったので、次回は1秒以上のスローシャッターで本格的な映像を撮りたいものだ。そしてホワイトバランスも調整して、暖かみを強調したり、洗練された都会の冷たさを引き出したり、色々な表現を試みたい。

なお、画像を分析し、領域ごとに明るさを最適化してくれるDレンジオプティマイザー(DRO)を試みたが、シャッタースピードが1秒に近くなり失敗。三脚を持参して挑戦してみる。

3月9日(金)~ 3月18日(日)の最終日、妻と出掛けた。

青蓮院から「ねねの道坂」・「二年坂」・「八坂通」をそぞろ歩きをしながら、昼間では見せない顔に堪能した。

この界隈、青蓮院・知恩院・八坂神社・圓徳院・高台寺と・清水寺・・・・と色んな見どころがある。が、私の狙いは、あくまでライトアップされた「法観寺」を鑑賞し、その写真を切りとりたいことだった。

8年も前のことだが、レイカの仲間と初めて五重塔を仰ぎみた。「東大路通から、狭い八坂通に一歩足を踏み入れると、自動車が激しく往来する喧騒とは打って変わって静寂さえ感じる別世界がそこにあった」と記述している。ミステリーゾーン裏京都散策

都会の中の五重塔は、思いのほか脳裏に焼き付いていた。だから、東山花灯路に行ってみたい衝動に駆られ、持ち合わせのイメージと、闇夜に浮かぶ五重塔が如何なる姿で出現するのかと、心が躍っていた。

さて、ライトアップの最終日で、日曜日だと言うので、人出も多くなることが予想され、写真用の三脚を持参しないことにした。

持参しないとなると、 カメラの設定が難しい。

昼間では、光が十分取り込めるが、夜間撮影となると、光量が少ない分、自ずとシャッター速度が遅くなる。すると、手ブレが起こり易い。つまり、暗闇の三脚なしで、手振れが起こらない条件を見出すのがポイントになった。

レンズは兎に角明るいものでなければならないので、扱いに多少不便だが、単焦点レンズ(FE1.8/50)を装着。

絞り優先の撮影で、絞りは開放状態(F2値)として、光を出来るだけ取り込むように設定。無論、ISO感度も思い切って6400まで引き上げた。

この条件下で、手振れが起こらないとされるシャッター速度 1/50~1/60秒であることを確認できた。

今の私の持ち合わせの知識で、考えられることを設定し撮影に挑んだ。まずまずだ。

東山花灯路では、三脚の持ち込みの禁止がされていなかったので、次回は1秒以上のスローシャッターで本格的な映像を撮りたいものだ。そしてホワイトバランスも調整して、暖かみを強調したり、洗練された都会の冷たさを引き出したり、色々な表現を試みたい。

なお、画像を分析し、領域ごとに明るさを最適化してくれるDレンジオプティマイザー(DRO)を試みたが、シャッタースピードが1秒に近くなり失敗。三脚を持参して挑戦してみる。

法観寺(八坂の塔)

テレビ番組が京都府立植物園のイルミネーションの光景を映し出した。すぐさま、クリスマスイブに出掛ける気になった。と言うのは、カメラと言う小道具をもったからだ。カメラの効能とは、慮外に人を積極的に行動させるものである。

入口で「午後5時30分から再開園されるまで、入園できません」との係員のつれない言葉が跳ね返ってきた。当園の都合もあることだろうと心に言い聞かせて、鴨川沿いのベンチで時間をつぶすことにした。日本酒の勢いを借りて、底冷えする京都を凌いだ。あかね色の空もいつの間にか消え、夕闇が鴨川の隅々まで行渡っていった。

辺りの店門のイルミネーションも点灯された頃、北山門には開園を待っている人だかりになっていた。

再開園が開始されたのであろう、ぞろぞろ動き出した人の後に続いた。直ぐのところに、高木のトウカエデが白く輝く光に彩られていた。園内にはイルミネーションで彩られたトナカイなど子供連れの家族の人たちが群がっていた。

目当てはクスノキ並木なので、そこに向かった。

約200メートルのクスノキ並木が、ライトに照らされていた。並木道を赤、白、青、など多彩な色に変化する光に照明され、微妙に色合いが変化していく中、何枚もシャッターを切った。 レンズは明るい単焦点を装着。露出もプラス側。「DRO(Dレンジオプティマイザー)」は明暗差が大きい条件での撮影で暗部がつぶれず 、そして明るいところも白飛びしないようにコントロールしてくれる機能もON・・・・・。

事前に色々考え設定したのだが、撮りだすと上手く撮れたのかどうかわからなく、ただ、撮り続けた。

ドレスを着飾った女性が華やかなライトアップを浴びて突っ立っていた。

「撮ってもいいですか」と尋ねると、すかさず、私に向かって背筋を後ろに反らせてポーズを取ってくれた。

夜間での撮影、手ぶれ補正が難しく、何とか一枚。

自然界では見られない多彩な色調に圧倒。

うっとりとした甘美と言うより、怪しげな耽美な世界に踏み込んだ一日となった。

入口で「午後5時30分から再開園されるまで、入園できません」との係員のつれない言葉が跳ね返ってきた。当園の都合もあることだろうと心に言い聞かせて、鴨川沿いのベンチで時間をつぶすことにした。日本酒の勢いを借りて、底冷えする京都を凌いだ。あかね色の空もいつの間にか消え、夕闇が鴨川の隅々まで行渡っていった。

辺りの店門のイルミネーションも点灯された頃、北山門には開園を待っている人だかりになっていた。

再開園が開始されたのであろう、ぞろぞろ動き出した人の後に続いた。直ぐのところに、高木のトウカエデが白く輝く光に彩られていた。園内にはイルミネーションで彩られたトナカイなど子供連れの家族の人たちが群がっていた。

目当てはクスノキ並木なので、そこに向かった。

約200メートルのクスノキ並木が、ライトに照らされていた。並木道を赤、白、青、など多彩な色に変化する光に照明され、微妙に色合いが変化していく中、何枚もシャッターを切った。 レンズは明るい単焦点を装着。露出もプラス側。「DRO(Dレンジオプティマイザー)」は明暗差が大きい条件での撮影で暗部がつぶれず 、そして明るいところも白飛びしないようにコントロールしてくれる機能もON・・・・・。

事前に色々考え設定したのだが、撮りだすと上手く撮れたのかどうかわからなく、ただ、撮り続けた。

ドレスを着飾った女性が華やかなライトアップを浴びて突っ立っていた。

「撮ってもいいですか」と尋ねると、すかさず、私に向かって背筋を後ろに反らせてポーズを取ってくれた。

夜間での撮影、手ぶれ補正が難しく、何とか一枚。

自然界では見られない多彩な色調に圧倒。

うっとりとした甘美と言うより、怪しげな耽美な世界に踏み込んだ一日となった。

3月初め、写真仲間二人で「青春18きっぷ」を使って、草津から柘植・亀山と何回も乗り換え、時間を持て余しながら津へ向かった。ただ、梅を観るために・・・・。

と言うのは、先日、我々の写真展示会に大久保勝利氏が足を運ばれて来た時だった。「三重県津市藤方の結城神社の梅が見頃になる」との話だった。読売新聞に『光画アルバム―四季彩々』の記事を連載している人からの墨付きがあった。

春になると身近なところでも、梅は咲くものである。

肌寒い時、梅のひとつ一つの蕾がふくらみ、一輪 一輪と咲くさまは、可憐さの中に清楚さも感じるものだ。 ところが、私にとっては、ごく一般の梅の枝ぶりが気に入らなかった。

ごつごつした木肌に直線的な枝ぶりが、風格と力強さを感じる人もおられるようだが、私にとっては、枝があちらこちらと直線的に伸び、纏まりがなく、武骨なイメージしか持てない。だから、敢えて、積極的に梅を観賞しょうとは思わなかった。

ところで、今回の梅は、「枝垂れ梅」と聞いた。結城神社の境内神苑には400本の梅が植えられおり、中でも、400本のうち300本が『しだれ梅』で、全国的に有数のしだれ梅の名所である。

放物線を描いて垂れ下がった枝についた花は、妖艶さの中に上品さがあるように思え、一味違う梅を見てみたい想いに駆られた。

津駅から結城神社へは市バス。園内は、 梅まつり期間だけ、大人500円 子供200円有料になっていた。

園内の梅は細長い曲線を描いた茎の先に、ピンクや赤色・白色の梅の花が色とりどりに見頃を迎えていた。多く立派なカメラを持った写真愛好家をはじめ、自撮りしている女性グループ、家族連れが押し寄せていた。そんな中に混じって、我クラブのメンバーにも出会った。写真教室のツアーに参加していたようだ。

結城神社に最も相応しい枝垂れ梅を、探したところ、結局、入口付近にあった。神社の屋根を背景にして枝垂れ梅が咲いているアングルであった。ここは入場券に刷られていた処であり、三重県観光連盟のフォトコンテストでも応募作品が多数ある撮影スポットになっていた。

行く前に、フイルム時代から、カメラに勤しんでいたYさんのアドバイスでは、「紅梅をバック咲く白梅は、いい仕上がりになる」との助言があった。「青空と梅のコントラストを撮る」といいとも言っていたが、上手く撮れなかった。

枝は、幼い女の子の手が届くところまで、しなやかさに垂れ下がっていた。目の前の花びらを触れてみたい衝動に駆られ、その姉の行動を見ていた弟が駆け寄ってきた一コマ。慌てたのは、お母さんだった・・・・・・。ほんの立ち話をしている隙の出来事だった。

と言うのは、先日、我々の写真展示会に大久保勝利氏が足を運ばれて来た時だった。「三重県津市藤方の結城神社の梅が見頃になる」との話だった。読売新聞に『光画アルバム―四季彩々』の記事を連載している人からの墨付きがあった。

春になると身近なところでも、梅は咲くものである。

肌寒い時、梅のひとつ一つの蕾がふくらみ、一輪 一輪と咲くさまは、可憐さの中に清楚さも感じるものだ。 ところが、私にとっては、ごく一般の梅の枝ぶりが気に入らなかった。

ごつごつした木肌に直線的な枝ぶりが、風格と力強さを感じる人もおられるようだが、私にとっては、枝があちらこちらと直線的に伸び、纏まりがなく、武骨なイメージしか持てない。だから、敢えて、積極的に梅を観賞しょうとは思わなかった。

ところで、今回の梅は、「枝垂れ梅」と聞いた。結城神社の境内神苑には400本の梅が植えられおり、中でも、400本のうち300本が『しだれ梅』で、全国的に有数のしだれ梅の名所である。

放物線を描いて垂れ下がった枝についた花は、妖艶さの中に上品さがあるように思え、一味違う梅を見てみたい想いに駆られた。

津駅から結城神社へは市バス。園内は、 梅まつり期間だけ、大人500円 子供200円有料になっていた。

園内の梅は細長い曲線を描いた茎の先に、ピンクや赤色・白色の梅の花が色とりどりに見頃を迎えていた。多く立派なカメラを持った写真愛好家をはじめ、自撮りしている女性グループ、家族連れが押し寄せていた。そんな中に混じって、我クラブのメンバーにも出会った。写真教室のツアーに参加していたようだ。

結城神社に最も相応しい枝垂れ梅を、探したところ、結局、入口付近にあった。神社の屋根を背景にして枝垂れ梅が咲いているアングルであった。ここは入場券に刷られていた処であり、三重県観光連盟のフォトコンテストでも応募作品が多数ある撮影スポットになっていた。

このアングルが結城神社の枝垂れ梅人気の撮影スポット

咲き乱れる枝垂れ梅

行く前に、フイルム時代から、カメラに勤しんでいたYさんのアドバイスでは、「紅梅をバック咲く白梅は、いい仕上がりになる」との助言があった。「青空と梅のコントラストを撮る」といいとも言っていたが、上手く撮れなかった。

紅梅をバックに咲く白梅

枝は、幼い女の子の手が届くところまで、しなやかさに垂れ下がっていた。目の前の花びらを触れてみたい衝動に駆られ、その姉の行動を見ていた弟が駆け寄ってきた一コマ。慌てたのは、お母さんだった・・・・・・。ほんの立ち話をしている隙の出来事だった。

幼い女の子の微笑ましい一枚

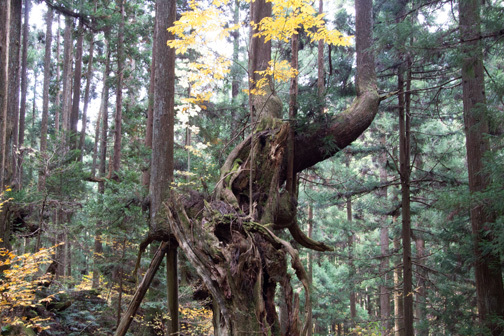

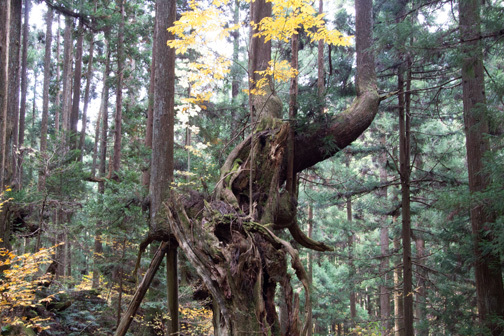

「21世紀の森」と言う言葉を冠称した公園とか広場が、日本各地にある。奥美濃の関市板取地区にも、「21世紀の森公園」がある。ここには、珍しい巨大な『株杉』が密集しているので、全国から多くのカメラマンが集まってくるところだ。

駐車場から蕪山(かぶらやま)を目指しして、遊歩道をしばらく登って行くと株杉の森が現れた。

杉は、太陽の光を求めて真っ直ぐな幹が、上に伸びていくものだと、思っていた。ところが、異様なぐらいずんぐりとした大株から、何本もの支幹が伸びていた。つい「どうなっているの」と呟いてしまった。中には、余にも肥大化した樹形には、呆気にとられた。

もともと、杉は生命力が驚くほど強い。風などで幹が折れても、その脇からも発芽し、幹が株立ちすることもある。また雪圧で地に付いた枝から発根することもある。だから、樹木から厳しい自然環境の中を生き抜くたくましさ、脈々と受け継がれる生命の逞しさを感じ取れるのだが・・・・・。

里山に近いところに、100本以上もの大株が群生していることは、誰が見ても人工的につくりだされた姿なのか、自然界の成り行きで出来上がったものか、一目瞭然であった。

株から少し上部の幹を何度も刈り取られ木材として収穫。その部分からまた新しい幹が生え・・・。それを何度も繰り返された。その結果、グロテスクな株杉が出来上がったのだ。推定樹齢は400年〜500年。 一口に500年前とは、応仁の乱によって幕を開けた戦国動乱の時代が本格的に始まった時代から営々と人の手によって、萌芽更新させてきたのである。杉にとっては、これから伸びようとする幹をバッサリ。たまったものではない。

私は、自然と人とのかかわり合いに繋がった里山の森について、決して反対しているわけではない。自然との共生の中で生活して行くことは大切なことである。 ただ、同じ生き物をここまで、痛めなくてもいいのではないか。 人の「業」を感じ取っていた。なり【業】・わざ【業】、でなく、ごう【業】である。

昨年、『株杉』の写真が、滋賀県の写真展で入賞したと言っていた。

「今回、ここに来ても、もう遅い」

なぜなら、「凄い生命力だとか、パワーをもらった」など感動される写真を撮っても

評価されないだろうと。

冗談交じりで、「審査員が変わったころに・・・・」と言っていた。

杉の苗を眺めていると、ほっとした。500年後、この保護地区で真っ直ぐに伸びてもらいたいものだ。

駐車場から蕪山(かぶらやま)を目指しして、遊歩道をしばらく登って行くと株杉の森が現れた。

杉は、太陽の光を求めて真っ直ぐな幹が、上に伸びていくものだと、思っていた。ところが、異様なぐらいずんぐりとした大株から、何本もの支幹が伸びていた。つい「どうなっているの」と呟いてしまった。中には、余にも肥大化した樹形には、呆気にとられた。

もともと、杉は生命力が驚くほど強い。風などで幹が折れても、その脇からも発芽し、幹が株立ちすることもある。また雪圧で地に付いた枝から発根することもある。だから、樹木から厳しい自然環境の中を生き抜くたくましさ、脈々と受け継がれる生命の逞しさを感じ取れるのだが・・・・・。

里山に近いところに、100本以上もの大株が群生していることは、誰が見ても人工的につくりだされた姿なのか、自然界の成り行きで出来上がったものか、一目瞭然であった。

株から少し上部の幹を何度も刈り取られ木材として収穫。その部分からまた新しい幹が生え・・・。それを何度も繰り返された。その結果、グロテスクな株杉が出来上がったのだ。推定樹齢は400年〜500年。 一口に500年前とは、応仁の乱によって幕を開けた戦国動乱の時代が本格的に始まった時代から営々と人の手によって、萌芽更新させてきたのである。杉にとっては、これから伸びようとする幹をバッサリ。たまったものではない。

私は、自然と人とのかかわり合いに繋がった里山の森について、決して反対しているわけではない。自然との共生の中で生活して行くことは大切なことである。 ただ、同じ生き物をここまで、痛めなくてもいいのではないか。 人の「業」を感じ取っていた。なり【業】・わざ【業】、でなく、ごう【業】である。

昨年、『株杉』の写真が、滋賀県の写真展で入賞したと言っていた。

「今回、ここに来ても、もう遅い」

なぜなら、「凄い生命力だとか、パワーをもらった」など感動される写真を撮っても

評価されないだろうと。

冗談交じりで、「審査員が変わったころに・・・・」と言っていた。

杉の苗を眺めていると、ほっとした。500年後、この保護地区で真っ直ぐに伸びてもらいたいものだ。

伐根から発生していた立条枝が林立

原型すら留めていない株杉

朽ち果てた老木の一隅に種子が発芽して、新たな苗木

昨年から今年にかけて、岐阜県関市板取の「モネの池」がもてはやされている。カメラマンなどごく一部の人に知られていたが、テレビや雑誌で取り上げられ、多くの人に知られ、瞬く間に脚光を浴びるようになった。

掲載されている写真は、錦鯉が水中でなく、まるで薄緑色の異空間に漂っているように見え、幻想的な世界が広がっていた。

そして、 「モネの池」のネーミングが見事だ。

何でもないため池を、自称「名もなき池」と称しながら、クロード・モネの名画「睡蓮」を再現した「モネの庭」と言わずに、「モネの池」とした。このキャッチフレーズは新鮮さがあり、誰もが、少なからず、この名前に惹かれて行ってみたい・見たいとの衝動に駆られたのではないか。私もそう思って出かけた。

滋賀県南草津より東海北陸自動車道の郡上八幡ICを出て、国道256号線を南下。全長4571mのタラガトンネルを抜けると根道神社まで近い。車窓から人気がない集落を目で追っていたところ、突然、根道神社の脇の駐車場に自動車が見え、人であふれ返っていた。草津を出発して3時間半。ここは、山間の不便なところである。

睡蓮が水面にマット状に多量に繁茂すると、見苦しいが、むしろ少なすぎと思われた。その中で、睡蓮の色彩が鮮やかな赤色・紫色・黄色と多彩な葉っぱに焦点を定め、錦鯉が通過するのを待った。

ここは伏流水なので、底まで透き通っていた。モネの描かれた池は青みかかった空色だが、この池は木の葉や草の葉裏のような渋い薄緑色で不思議な雰囲気を醸し出していた。

ファインダー越しに覗いているとこの世界に溶け込むような錯覚さえ覚えた。

先導する鯉がいるのか、ピントに合わせた位置に一匹がやってくと、群れになった。 反射する光によって、刻々と変化する水面は、いつの間にか紅葉したもみじが写し込まれ、赤みの水面となった。写真は誰が撮っても素晴らしい出来栄えになる。だから、「モネの池」の人気が益々人気を呼び込んでいるのであろう。

私は、クロード・モネと言えば、カミーユのおぼろげな「日傘の女」を思いうかべるのだが・・・・・。

掲載されている写真は、錦鯉が水中でなく、まるで薄緑色の異空間に漂っているように見え、幻想的な世界が広がっていた。

そして、 「モネの池」のネーミングが見事だ。

何でもないため池を、自称「名もなき池」と称しながら、クロード・モネの名画「睡蓮」を再現した「モネの庭」と言わずに、「モネの池」とした。このキャッチフレーズは新鮮さがあり、誰もが、少なからず、この名前に惹かれて行ってみたい・見たいとの衝動に駆られたのではないか。私もそう思って出かけた。

滋賀県南草津より東海北陸自動車道の郡上八幡ICを出て、国道256号線を南下。全長4571mのタラガトンネルを抜けると根道神社まで近い。車窓から人気がない集落を目で追っていたところ、突然、根道神社の脇の駐車場に自動車が見え、人であふれ返っていた。草津を出発して3時間半。ここは、山間の不便なところである。

睡蓮が水面にマット状に多量に繁茂すると、見苦しいが、むしろ少なすぎと思われた。その中で、睡蓮の色彩が鮮やかな赤色・紫色・黄色と多彩な葉っぱに焦点を定め、錦鯉が通過するのを待った。

ここは伏流水なので、底まで透き通っていた。モネの描かれた池は青みかかった空色だが、この池は木の葉や草の葉裏のような渋い薄緑色で不思議な雰囲気を醸し出していた。

ファインダー越しに覗いているとこの世界に溶け込むような錯覚さえ覚えた。

先導する鯉がいるのか、ピントに合わせた位置に一匹がやってくと、群れになった。 反射する光によって、刻々と変化する水面は、いつの間にか紅葉したもみじが写し込まれ、赤みの水面となった。写真は誰が撮っても素晴らしい出来栄えになる。だから、「モネの池」の人気が益々人気を呼び込んでいるのであろう。

私は、クロード・モネと言えば、カミーユのおぼろげな「日傘の女」を思いうかべるのだが・・・・・。

澄んだ伏流水のモネの池は底まで見える

紅葉の赤色が映った水面

鯉より多い観光客・写真愛好家でごった返すモネの池