「ぶらっと関西歴史散歩」の益田岩船に関する新聞の切り抜きが、Sさんから送られてきた。飛鳥の山中に推定800トン巨大石造物が無造作に放置されているらしい。山仲間4人で、この謎解きにでかけることになった。

近鉄飛鳥駅の一つ手前の岡寺駅を下車し、小高い竹藪を登って行くと、こつ然と巨石が現れた。

この石の上に登ろうとしたが、とても無理なので、周辺を何回も見てまわった。表面はなめらかに加工されており、格子状の模様も施されていた。明らかに、人を弔うための石槨(せっかく)であることが推察できたが、「どうしてこんなところに」。

巨石を見下ろす位置から、「二つの穴の手前には水が溜まってないが、奥側には、水が溜まっている」とヒントらしき声がした。

再度、皆でぐるりと見てまわると、手前の石材には、亀裂が見られ、水滴が垂れおち、苔が生していた。

あれこれ話している内に、「この巨石には深いところまで亀裂があるので、石工が作業を止めてしまった」と、4人で結論をだした。

実は、この推論になるように、Sさんがそれとなしに誘導したものである。ところで、1300年前、既に石造物に亀裂が入っていたのだろうか。それとも、最近だったら、別のわけありである・・・・。いずれにしても、和気あいあいと神秘な石造物巡りに出発していった。

明日香村と言えば、高松塚古墳とかキトラ古墳を思い浮かべるのだが、Sさんは、そんな観光地を外し、石造物だけに絞った「飛鳥のミステリーストーン巡り」を立案してくれた。

近鉄岡寺駅から橿原神宮前駅まで益田岩船を皮切りに、猿石・鬼の俎・鬼の雪隠し・亀石・二面石・石舞台・亀形石造物・酒船石・・・と独自のルートを辿った。彼女らしくスッキリした計画である。

体力に自信のある山仲間は、バスの待ち時間があると、「では、歩こう」と結局28000歩。Tさんは「ちょうど楽しい距離だったネ」とけろっとしていた。

私は、6世紀末の日本の国造りに活躍した曽我一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)に想いを馳せながら、歩を進めた。

なだらか丘陵地帯をこえて、次の吉備姫王墓にある猿石へ向かった。

柵の隙間から中をのぞき込むと、何となく不気味な様相の石が4体あった。それぞれに「女」「山王権現」「僧」「男」と名前がつけられ、中でも際立って目を引いたのが、口など目鼻立ちがでかい山王権現だった。

この石人像の顔つきは、渡来人ともいわれ、一説では、ペルシャ人ではないかと。だが、誰がいつ、何のために、造られたのかわからないとされている。

日本人離れした異質な人物像を彫刻するのは、やはり大和政権に重用され、この地に移り住んでいた石工によるものであろう。

山王権現との命名の仕方だが、猿を神として崇めている比叡山の山王から名付けたのだろうか。山王と云うからに支配者と云う意味が込められている。渡来人のボス的石像であったとしても、不思議ではないと見立ててみた。

さらなる石造物を求めながら、欽明(きんめい)天皇陵に寄り、橘寺の境内に収蔵されていた二面石に向かった。石像は、意外にも小さく、背丈約1mほどであった。

笑っているように思える善相と、怒っているような悪面の二相が、背中合わせに彫られていた。奇妙な石像だが、往年の飛鳥の情勢を想定すると、天皇をはじめ各豪族が「我こそ」と群雄割拠していた。食うか食われるかの時代に生き延びていくには、面従腹背の姿勢が、常日頃の行為だったのだ。それゆえ、その時代の世相を反映する石像を造ったのではと、思いめぐらしてみた。

さて、石像は、欽明天皇陵近くの田んぼから掘り出され、との表示板があった。

この第29代欽明(きんめい)天皇だが、仏教の伝来にかかわった古代国家を形成していった中心人物である。そして、この天皇を支えた曽我一族が立て役者であり、この一族を外して、飛鳥時代の歴史を語ることが出来ない人物達である。

曽我稲目は、旧来の渡来系氏族だけでなく、新たにやってきた渡来人も束ね、古豪たちに割り込んできた豪族である。ついに物部を倒すことで確固たる地位を築いていった。蘇我稲目-馬子-蝦夷-入鹿の四代直系一族が権力の中枢の座を占め、六代もの天皇を支えた。

そのやり方は、欽明天皇と親密な関係を結び、娘を2人も嫁がせている上に、その息子らが天皇になっていた。

この外戚政治は姑息な手段であり、ましてや日頃の横暴な態度にも、心よく思っていない者もいた。

大和朝廷の中で絶大な権力を持った曽我馬子だが、次の陰口も伝えられている。

崇峻天皇に献上されたイノシシを見て、そばの者に語り掛けた。

「どうだ。誰かににていないか」

「あの曽我の大臣にそっくりではないか」

馬子は、小男で、短く太い首が肩にめりこむように、ずんぐり太っていたので、「猪首の男」という、あだながついていた。

また、山王権現も二面石であった。後ろが見えなかったが、埋蔵文化財展示室の猿石レプリカの解説には、「後面の顔は少し下がった位置にあり、四角い顔に牙と角がある獣のような顔が彫られている・・・・」。この記述からも、「猪首の男」のようである。

このことから、曽我馬子の姿が、山王権現に似ているのではと、勝手に想像しながら、古代国家のイメージを膨らませていった。

それはそれとして、「皇室との外戚関係のある曽我は、渡来人であったのか」との問いかけは、禁句だろうと自問した。レイカの友人もこの点は、深く詮索せず、「曖昧が良い」と言っていた。

小高い丘の上にある有名な石舞台にやってきた。

天井石が広く平らで、まるで舞台のように見えることから、“石舞台”と呼ばれている。

その総重量は2300tと推定され、見る人を圧倒させる古墳である。巨石の運搬・築造の技術が伴って造られたことからして、渡来系の氏族と深い関係にあった蘇我馬子の墓とされている。四代の天皇を支えた人物でもある。

ところで、本来、古墳は死者の安住の場所であり、石室は盛り土で覆われているのに、石室がむき出しになっている。これは明らかに異様な姿なのだ。いきさつは、こうだ。

日本では、古来自然を神と崇める八百万の神に信仰していた。この平穏な世界に、朝鮮の百済から突如、欽明天皇に仏像・仏典が届けられた。全く新しい文化が入ってくると、混乱が生じるものである。

豪族間で仏教の受容で、争われた。その結果、蘇我が物部の争いに打ち勝ち、政界に君臨した。だが、その後蘇我の専横ぶりが、極まり、見せしめとして盛り土をはがされたようである。

既に、江戸時代に「西国三十三所名所図会」の観光スポットになっていた。かつて豪族達の権謀術数の世界が見え隠れし、むしろ哀れにさえ思えた。

最後に飛鳥寺を訪れた。この寺は曽我氏一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)の氏寺として造営されたと云われている。

父を凌ぐ切れ者と云われた入鹿は、山背大兄王一族を滅ぼした。この事件がきっかけに、天皇家をないがしろにして、とって代わろうとするものだとして、中大兄皇子や中臣鎌足により入鹿が斬首された。この報を聞いた温厚な蝦夷は戦わず自決。

ここに100年にわたって権力の座をほしいままにしていた蘇我一族が滅びた。

飛鳥寺の裏側に、ひっそりと入鹿の首塚があった。写真に収めることなく一礼して帰路についた。

その他の石仏

補足

橘寺の狛犬(こまいぬ)は、長年探し求めていたものであった。

神社にある狛犬は、「あ・うん」が対になっており、口を開けた狛犬は「あ形」で雄、閉じた狛犬を「うん形」で雌と区別していた。シンボルは付けずにツルっとしているのだが、しっかりと雄も雌も一物を付けていた。はじめての出会いであった。

この狛犬の成り立ちだを説明すると、仲間は「これから、探すのが癖になりそう」と言っていた。

近鉄飛鳥駅の一つ手前の岡寺駅を下車し、小高い竹藪を登って行くと、こつ然と巨石が現れた。

この石の上に登ろうとしたが、とても無理なので、周辺を何回も見てまわった。表面はなめらかに加工されており、格子状の模様も施されていた。明らかに、人を弔うための石槨(せっかく)であることが推察できたが、「どうしてこんなところに」。

巨石を見下ろす位置から、「二つの穴の手前には水が溜まってないが、奥側には、水が溜まっている」とヒントらしき声がした。

再度、皆でぐるりと見てまわると、手前の石材には、亀裂が見られ、水滴が垂れおち、苔が生していた。

あれこれ話している内に、「この巨石には深いところまで亀裂があるので、石工が作業を止めてしまった」と、4人で結論をだした。

実は、この推論になるように、Sさんがそれとなしに誘導したものである。ところで、1300年前、既に石造物に亀裂が入っていたのだろうか。それとも、最近だったら、別のわけありである・・・・。いずれにしても、和気あいあいと神秘な石造物巡りに出発していった。

放置されている益田岩船

明日香村と言えば、高松塚古墳とかキトラ古墳を思い浮かべるのだが、Sさんは、そんな観光地を外し、石造物だけに絞った「飛鳥のミステリーストーン巡り」を立案してくれた。

近鉄岡寺駅から橿原神宮前駅まで益田岩船を皮切りに、猿石・鬼の俎・鬼の雪隠し・亀石・二面石・石舞台・亀形石造物・酒船石・・・と独自のルートを辿った。彼女らしくスッキリした計画である。

体力に自信のある山仲間は、バスの待ち時間があると、「では、歩こう」と結局28000歩。Tさんは「ちょうど楽しい距離だったネ」とけろっとしていた。

私は、6世紀末の日本の国造りに活躍した曽我一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)に想いを馳せながら、歩を進めた。

なだらか丘陵地帯をこえて、次の吉備姫王墓にある猿石へ向かった。

柵の隙間から中をのぞき込むと、何となく不気味な様相の石が4体あった。それぞれに「女」「山王権現」「僧」「男」と名前がつけられ、中でも際立って目を引いたのが、口など目鼻立ちがでかい山王権現だった。

この石人像の顔つきは、渡来人ともいわれ、一説では、ペルシャ人ではないかと。だが、誰がいつ、何のために、造られたのかわからないとされている。

日本人離れした異質な人物像を彫刻するのは、やはり大和政権に重用され、この地に移り住んでいた石工によるものであろう。

山王権現との命名の仕方だが、猿を神として崇めている比叡山の山王から名付けたのだろうか。山王と云うからに支配者と云う意味が込められている。渡来人のボス的石像であったとしても、不思議ではないと見立ててみた。

猿石の中で存在感のある「山王権現」

さらなる石造物を求めながら、欽明(きんめい)天皇陵に寄り、橘寺の境内に収蔵されていた二面石に向かった。石像は、意外にも小さく、背丈約1mほどであった。

笑っているように思える善相と、怒っているような悪面の二相が、背中合わせに彫られていた。奇妙な石像だが、往年の飛鳥の情勢を想定すると、天皇をはじめ各豪族が「我こそ」と群雄割拠していた。食うか食われるかの時代に生き延びていくには、面従腹背の姿勢が、常日頃の行為だったのだ。それゆえ、その時代の世相を反映する石像を造ったのではと、思いめぐらしてみた。

さて、石像は、欽明天皇陵近くの田んぼから掘り出され、との表示板があった。

この第29代欽明(きんめい)天皇だが、仏教の伝来にかかわった古代国家を形成していった中心人物である。そして、この天皇を支えた曽我一族が立て役者であり、この一族を外して、飛鳥時代の歴史を語ることが出来ない人物達である。

曽我稲目は、旧来の渡来系氏族だけでなく、新たにやってきた渡来人も束ね、古豪たちに割り込んできた豪族である。ついに物部を倒すことで確固たる地位を築いていった。蘇我稲目-馬子-蝦夷-入鹿の四代直系一族が権力の中枢の座を占め、六代もの天皇を支えた。

そのやり方は、欽明天皇と親密な関係を結び、娘を2人も嫁がせている上に、その息子らが天皇になっていた。

この外戚政治は姑息な手段であり、ましてや日頃の横暴な態度にも、心よく思っていない者もいた。

大和朝廷の中で絶大な権力を持った曽我馬子だが、次の陰口も伝えられている。

崇峻天皇に献上されたイノシシを見て、そばの者に語り掛けた。

「どうだ。誰かににていないか」

「あの曽我の大臣にそっくりではないか」

馬子は、小男で、短く太い首が肩にめりこむように、ずんぐり太っていたので、「猪首の男」という、あだながついていた。

また、山王権現も二面石であった。後ろが見えなかったが、埋蔵文化財展示室の猿石レプリカの解説には、「後面の顔は少し下がった位置にあり、四角い顔に牙と角がある獣のような顔が彫られている・・・・」。この記述からも、「猪首の男」のようである。

このことから、曽我馬子の姿が、山王権現に似ているのではと、勝手に想像しながら、古代国家のイメージを膨らませていった。

それはそれとして、「皇室との外戚関係のある曽我は、渡来人であったのか」との問いかけは、禁句だろうと自問した。レイカの友人もこの点は、深く詮索せず、「曖昧が良い」と言っていた。

橘寺の境内の二面石

小高い丘の上にある有名な石舞台にやってきた。

天井石が広く平らで、まるで舞台のように見えることから、“石舞台”と呼ばれている。

その総重量は2300tと推定され、見る人を圧倒させる古墳である。巨石の運搬・築造の技術が伴って造られたことからして、渡来系の氏族と深い関係にあった蘇我馬子の墓とされている。四代の天皇を支えた人物でもある。

ところで、本来、古墳は死者の安住の場所であり、石室は盛り土で覆われているのに、石室がむき出しになっている。これは明らかに異様な姿なのだ。いきさつは、こうだ。

日本では、古来自然を神と崇める八百万の神に信仰していた。この平穏な世界に、朝鮮の百済から突如、欽明天皇に仏像・仏典が届けられた。全く新しい文化が入ってくると、混乱が生じるものである。

豪族間で仏教の受容で、争われた。その結果、蘇我が物部の争いに打ち勝ち、政界に君臨した。だが、その後蘇我の専横ぶりが、極まり、見せしめとして盛り土をはがされたようである。

既に、江戸時代に「西国三十三所名所図会」の観光スポットになっていた。かつて豪族達の権謀術数の世界が見え隠れし、むしろ哀れにさえ思えた。

日本最大級の横穴式石室石舞台

最後に飛鳥寺を訪れた。この寺は曽我氏一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)の氏寺として造営されたと云われている。

父を凌ぐ切れ者と云われた入鹿は、山背大兄王一族を滅ぼした。この事件がきっかけに、天皇家をないがしろにして、とって代わろうとするものだとして、中大兄皇子や中臣鎌足により入鹿が斬首された。この報を聞いた温厚な蝦夷は戦わず自決。

ここに100年にわたって権力の座をほしいままにしていた蘇我一族が滅びた。

飛鳥寺の裏側に、ひっそりと入鹿の首塚があった。写真に収めることなく一礼して帰路についた。

蘇我氏の氏寺の飛鳥寺

その他の石仏

補足

橘寺の狛犬(こまいぬ)は、長年探し求めていたものであった。

神社にある狛犬は、「あ・うん」が対になっており、口を開けた狛犬は「あ形」で雄、閉じた狛犬を「うん形」で雌と区別していた。シンボルは付けずにツルっとしているのだが、しっかりと雄も雌も一物を付けていた。はじめての出会いであった。

この狛犬の成り立ちだを説明すると、仲間は「これから、探すのが癖になりそう」と言っていた。

友人が文殊菩薩に会いに行くというので、桜井市の安倍文殊院を訪れたことがあった。「三人寄れば文殊の知恵」との諺がある日本三大文殊菩薩のひとつである。

拝観後、橿原駅まで歩くことになった。幾重にも重なりあう山地を越えて行くと、一辺1km程のだだっぴろい広場に出くわした。

空き地が何なのか見当がつかなかった。が、ここからの眺めは、素晴らしく、 取り巻く山々が、垣根のように大和盆地を囲んでいた。この平原に、いずれも200m足らずの低い三つの山が浮島のように見えていた。この青垣山に包まれた大和は、とこしえの「まほろば」だと思え、今なお生き続けている日本人が理想とする原風景だった。

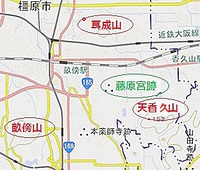

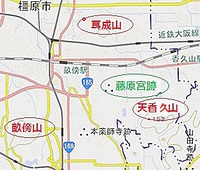

近くの資料室を尋ねて、この広場がわが国最初の本格的な都城である藤原宮跡だと判った。藤原宮跡が中央に位置し、こんもりとした三山が意味ありげに相互に約 3km離れた三角形を描いていた。この三山は天香久山(152m)・畝傍山(199m)・耳成山(140m)であった。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

オノゴロ島に降りて「天の御柱」と寝殿を建ててから、イザナギがイザナミに問う。

男神が「汝が身は如何に成れる」と問いかけ

女神が「吾が身は成り成りて、 成り合はぬ処一処在り」と答えた。

そこで、男神が「吾が身は成り成りて、 成り余れる処一処在り、汝が身の成り合わぬ処を刺し塞ぎて、国土を生み成さむと以為ふ。・・・・」

イザナキ・イザナミは天地間に存在する万物の八十万の神々を次々と産んでいった。太陽の神・海の神・・・山の神も産んだ。人間世界と同じく争い、妬み、愛していた。神話の物語は実に面白い。

天香久山は神様たちが住むとされる聖なる男の山である。もう一つの男山耳成山が居った。そこに、畝傍山の女山が登場。

この天香久山が女山の畝傍山をめぐって、男山耳成山と恋争いをしたのである。一人の女山に二人の男山が言い寄ったのである。男と女の間柄は、1300年前(712年)太安万侶が古事記を編纂した時と変わりない。

ところで、『万葉集』に伝えられる三山の争いの謳によると、男女の判別に色んな解釈があるようだ。私は、これらの山に登ってみて、山容から男女を決めてみょうと思った。また、天香久山は「天から降ってきた」との伝承から、天の美称がつけられた特別な山である。かつて、この山からの眺めは、平原のあちこちに炊煙が立ちのぼって、水面では、たくさんの水鳥が飛び立つと謳われた。ここに立って、いにしえの世界を味わいたいと思い出かけてみた。

古事記の世界を一読して、昨年、桜の開花時期に、近鉄てくてくまっぷ(奈良-19) に従って大和三山回遊コース 約14kmを散策した。

日本建国の地と記された橿原。今からおよそ2,600余年前の紀元元年、第一代天皇として神武天皇が即位された橿原神宮の境内を抜けてまず畝傍山へ登る。樹々の間から金剛葛城連山を望んだ。 近鉄橿原線を横切って本薬師寺跡・紀寺跡・香久山へと進む。藤原宮跡に立ち寄ったのち、最後のポイント耳成山へ。樫原神宮前10:30出発して、大和八木駅に16:00到着。

参考資料 日本神話入門 坂下圭八

大和路の旅 上田正明

古事記 三浦祐之

古事記 吉田敦彦

拝観後、橿原駅まで歩くことになった。幾重にも重なりあう山地を越えて行くと、一辺1km程のだだっぴろい広場に出くわした。

空き地が何なのか見当がつかなかった。が、ここからの眺めは、素晴らしく、 取り巻く山々が、垣根のように大和盆地を囲んでいた。この平原に、いずれも200m足らずの低い三つの山が浮島のように見えていた。この青垣山に包まれた大和は、とこしえの「まほろば」だと思え、今なお生き続けている日本人が理想とする原風景だった。

近くの資料室を尋ねて、この広場がわが国最初の本格的な都城である藤原宮跡だと判った。藤原宮跡が中央に位置し、こんもりとした三山が意味ありげに相互に約 3km離れた三角形を描いていた。この三山は天香久山(152m)・畝傍山(199m)・耳成山(140m)であった。

古代都城の内裏跡

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。オノゴロ島に降りて「天の御柱」と寝殿を建ててから、イザナギがイザナミに問う。

男神が「汝が身は如何に成れる」と問いかけ

女神が「吾が身は成り成りて、 成り合はぬ処一処在り」と答えた。

そこで、男神が「吾が身は成り成りて、 成り余れる処一処在り、汝が身の成り合わぬ処を刺し塞ぎて、国土を生み成さむと以為ふ。・・・・」

イザナキ・イザナミは天地間に存在する万物の八十万の神々を次々と産んでいった。太陽の神・海の神・・・山の神も産んだ。人間世界と同じく争い、妬み、愛していた。神話の物語は実に面白い。

天香久山は神様たちが住むとされる聖なる男の山である。もう一つの男山耳成山が居った。そこに、畝傍山の女山が登場。

この天香久山が女山の畝傍山をめぐって、男山耳成山と恋争いをしたのである。一人の女山に二人の男山が言い寄ったのである。男と女の間柄は、1300年前(712年)太安万侶が古事記を編纂した時と変わりない。

ところで、『万葉集』に伝えられる三山の争いの謳によると、男女の判別に色んな解釈があるようだ。私は、これらの山に登ってみて、山容から男女を決めてみょうと思った。また、天香久山は「天から降ってきた」との伝承から、天の美称がつけられた特別な山である。かつて、この山からの眺めは、平原のあちこちに炊煙が立ちのぼって、水面では、たくさんの水鳥が飛び立つと謳われた。ここに立って、いにしえの世界を味わいたいと思い出かけてみた。

古事記の世界を一読して、昨年、桜の開花時期に、近鉄てくてくまっぷ(奈良-19) に従って大和三山回遊コース 約14kmを散策した。

日本建国の地と記された橿原。今からおよそ2,600余年前の紀元元年、第一代天皇として神武天皇が即位された橿原神宮の境内を抜けてまず畝傍山へ登る。樹々の間から金剛葛城連山を望んだ。 近鉄橿原線を横切って本薬師寺跡・紀寺跡・香久山へと進む。藤原宮跡に立ち寄ったのち、最後のポイント耳成山へ。樫原神宮前10:30出発して、大和八木駅に16:00到着。

神武天皇即位して紀元2676年の樫原神宮

畝傍山から金剛葛城連山を望む

天香久山から望む

耳成山を目指す

参考資料 日本神話入門 坂下圭八

大和路の旅 上田正明

古事記 三浦祐之

古事記 吉田敦彦

大阪府千早赤阪村と奈良県御所市にまたがる葛城山(959m)の山頂付近で、ツツジが満開となる時期を狙って出かけた。 3月下旬、この実施に先立って、下見に行った際、「今年のツツジの見ごろ時期は5月19日頃」との情報を得た。早速、26日(土)の計画を1週間早めて19(土)に変更した。

当日、借り上げバスで、野洲駅を7時に出発し、葛城山ロープウェイ登山口を目指した。

バス内では、やはり、ツツジが話題になった。A君「5月17日の讀賣新聞では、燃えるような赤…葛城山のツツジが満開となった」と書かれてると話のきっかけをつくった。

続けて、B君も『朝日新聞のトップ紙面で、新緑の山に広がるレッドカーペットの葛城山でツツジが満開となった」と同様の記事があったと相槌を打った。

更に「今日の日程に変更したリーダーは、素晴らしい」と賛辞を送っていた。この話を聞いていたリーダーも「今日にしてよかった」と言いながら、満更でもない様子であった。

この話でもちきりになった。C君は 「NHK関西のニュースでは、ツツジを見ようと多くの登山者でにぎわっているようだ。 この時期は、多い日で1日に5000人以上が訪れているらしい。きょうも多くの登山者が、いっぱいになっているのとちがう・・・」と話し始めた頃から、おかしくなってきた。

「5000人がロープウェイ乗り場に押し寄せてくると、どうなるの」。事態の深刻さが、全員理解し始めた。

野洲から葛城山のロープウェイ近くの駐車場に、バス所要時間を2時間弱と想定していたのだが、国道165号線辺りから大渋滞におちいり、大幅な時間の遅れが起こった。

野洲から葛城山のロープウェイ近くの駐車場に、バス所要時間を2時間弱と想定していたのだが、国道165号線辺りから大渋滞におちいり、大幅な時間の遅れが起こった。

県道30号線を進み櫛羅(くじら)交差点まで、遅々として進まなくなってしまった。駐車場が満杯なのであろう。前進する距離は、気の毒に全く関係のない紛れ込んだ自動車が抜けていくか、断念しUターンした自動車分がけ、前に進む程度になってしまった。

バス内の全員の雰囲気も険悪になってきた。

「本当に今日中に頂上へたどり着けるの?」「日程をずらしたのが、どうだったか!」など、今までの和やかな雰囲気が一変。 とりあえず、バス内で昼食を済ませ、これからの実行動時間を確保することになった。

この櫛羅交差点まで2~3km手前で、昼食も済ませ、バスを捨てて徒歩に切り変え、山頂を目指すことになった。すでに、12時に近くになっていた。 櫛羅交差点で県道30号線を右折し、県道213号線の山道になる分岐点までやってきた。「駐車場の待ち時間3時間。ロープウェイ時間4時間」と絶望的な看板が立てかけられていた。

櫛羅交差点で県道30号線を右折し、県道213号線の山道になる分岐点までやってきた。「駐車場の待ち時間3時間。ロープウェイ時間4時間」と絶望的な看板が立てかけられていた。

それでも、県道213号線は上る車で数珠繋ぎであった。ロープウェイの待ち時間に耐えられなくなったのであろうか、下ってくる車もあり、道路がごった返していた。我々は、車の隙間をかいくぐって上へ上へと登って行った。

ロープウェイ乗り場は、待ち人で溢れていた。我々は、これを見やって、計画通り、北尾根コースを辿ってツツジ園を目指した。14時40分目的地に到達。途中休憩も「そこそこ」にして登り詰めた。

やっと辿りついたツツジ園は、苦労した甲斐あって「一目百万本」のキャッチフレーズ通り見応えがあった。ヤマツツジなどが斜面を真っ赤に染め上げていた。

下山は櫛羅コースをとって、観光バス駐車場に戻ってきた。ドライバーの話では、14時、所定の予約してあった観光バス駐車場に入れたようだ。したがって、バスで野洲から葛城山ロープウェイまで2時間弱のところが7時間となった

下山は櫛羅コースをとって、観光バス駐車場に戻ってきた。ドライバーの話では、14時、所定の予約してあった観光バス駐車場に入れたようだ。したがって、バスで野洲から葛城山ロープウェイまで2時間弱のところが7時間となった

ドライバーさんは、我々チームが意外に早く下山してきたに驚いていた。いや「日頃鍛えているワイルドな集まりだ」と、安堵感も手伝ってそう答えた。 観光バスの駐車場から脱出したのは、

我々チームが一番であった。バス専用駐車場には、まだまだ、お客を待つバスで埋め尽くされていた。

既に、16時30分を過ぎているのに、車内越しから、登ってくる対向車が目えた。 一旦、報道されると、我も我もと押し寄せる行為には、あきれてしまう。このようなことからして、新聞・TVなどの報道陣は、煽るようなことをせず、節度ある報道があるだろうと怒りさえ感じた。

私の子供の頃、生駒山の山麓で育った。春になると自生した山ツツジが咲き乱れていた。それ程、気にもかけずに、山ツツジをあるがままの姿を眺めていたものだ。山続きの葛城山、金剛山も同じであった。小生にとっては、これほど混じりけのない大規模なツツジだけのツツジ園は見事であったが、同時に不自然の異常さが見られた。人々は、「この管理された自然をよしとし、人々が群がる時代に変わってきたのだ」とつくづく感じる。年をとり過ぎたかもしれない。

当日、借り上げバスで、野洲駅を7時に出発し、葛城山ロープウェイ登山口を目指した。

バス内では、やはり、ツツジが話題になった。A君「5月17日の讀賣新聞では、燃えるような赤…葛城山のツツジが満開となった」と書かれてると話のきっかけをつくった。

続けて、B君も『朝日新聞のトップ紙面で、新緑の山に広がるレッドカーペットの葛城山でツツジが満開となった」と同様の記事があったと相槌を打った。

更に「今日の日程に変更したリーダーは、素晴らしい」と賛辞を送っていた。この話を聞いていたリーダーも「今日にしてよかった」と言いながら、満更でもない様子であった。

この話でもちきりになった。C君は 「NHK関西のニュースでは、ツツジを見ようと多くの登山者でにぎわっているようだ。 この時期は、多い日で1日に5000人以上が訪れているらしい。きょうも多くの登山者が、いっぱいになっているのとちがう・・・」と話し始めた頃から、おかしくなってきた。

「5000人がロープウェイ乗り場に押し寄せてくると、どうなるの」。事態の深刻さが、全員理解し始めた。

野洲から葛城山のロープウェイ近くの駐車場に、バス所要時間を2時間弱と想定していたのだが、国道165号線辺りから大渋滞におちいり、大幅な時間の遅れが起こった。

野洲から葛城山のロープウェイ近くの駐車場に、バス所要時間を2時間弱と想定していたのだが、国道165号線辺りから大渋滞におちいり、大幅な時間の遅れが起こった。県道30号線を進み櫛羅(くじら)交差点まで、遅々として進まなくなってしまった。駐車場が満杯なのであろう。前進する距離は、気の毒に全く関係のない紛れ込んだ自動車が抜けていくか、断念しUターンした自動車分がけ、前に進む程度になってしまった。

バス内の全員の雰囲気も険悪になってきた。

「本当に今日中に頂上へたどり着けるの?」「日程をずらしたのが、どうだったか!」など、今までの和やかな雰囲気が一変。 とりあえず、バス内で昼食を済ませ、これからの実行動時間を確保することになった。

この櫛羅交差点まで2~3km手前で、昼食も済ませ、バスを捨てて徒歩に切り変え、山頂を目指すことになった。すでに、12時に近くになっていた。

櫛羅交差点で県道30号線を右折し、県道213号線の山道になる分岐点までやってきた。「駐車場の待ち時間3時間。ロープウェイ時間4時間」と絶望的な看板が立てかけられていた。

櫛羅交差点で県道30号線を右折し、県道213号線の山道になる分岐点までやってきた。「駐車場の待ち時間3時間。ロープウェイ時間4時間」と絶望的な看板が立てかけられていた。それでも、県道213号線は上る車で数珠繋ぎであった。ロープウェイの待ち時間に耐えられなくなったのであろうか、下ってくる車もあり、道路がごった返していた。我々は、車の隙間をかいくぐって上へ上へと登って行った。

ロープウェイ乗り場は、待ち人で溢れていた。我々は、これを見やって、計画通り、北尾根コースを辿ってツツジ園を目指した。14時40分目的地に到達。途中休憩も「そこそこ」にして登り詰めた。

やっと辿りついたツツジ園は、苦労した甲斐あって「一目百万本」のキャッチフレーズ通り見応えがあった。ヤマツツジなどが斜面を真っ赤に染め上げていた。

下山は櫛羅コースをとって、観光バス駐車場に戻ってきた。ドライバーの話では、14時、所定の予約してあった観光バス駐車場に入れたようだ。したがって、バスで野洲から葛城山ロープウェイまで2時間弱のところが7時間となった

下山は櫛羅コースをとって、観光バス駐車場に戻ってきた。ドライバーの話では、14時、所定の予約してあった観光バス駐車場に入れたようだ。したがって、バスで野洲から葛城山ロープウェイまで2時間弱のところが7時間となったドライバーさんは、我々チームが意外に早く下山してきたに驚いていた。いや「日頃鍛えているワイルドな集まりだ」と、安堵感も手伝ってそう答えた。 観光バスの駐車場から脱出したのは、

我々チームが一番であった。バス専用駐車場には、まだまだ、お客を待つバスで埋め尽くされていた。

既に、16時30分を過ぎているのに、車内越しから、登ってくる対向車が目えた。 一旦、報道されると、我も我もと押し寄せる行為には、あきれてしまう。このようなことからして、新聞・TVなどの報道陣は、煽るようなことをせず、節度ある報道があるだろうと怒りさえ感じた。

私の子供の頃、生駒山の山麓で育った。春になると自生した山ツツジが咲き乱れていた。それ程、気にもかけずに、山ツツジをあるがままの姿を眺めていたものだ。山続きの葛城山、金剛山も同じであった。小生にとっては、これほど混じりけのない大規模なツツジだけのツツジ園は見事であったが、同時に不自然の異常さが見られた。人々は、「この管理された自然をよしとし、人々が群がる時代に変わってきたのだ」とつくづく感じる。年をとり過ぎたかもしれない。

タグ :一目百万本