2017年03月02日 藤原宮跡を囲む大和三山

友人が文殊菩薩に会いに行くというので、桜井市の安倍文殊院を訪れたことがあった。「三人寄れば文殊の知恵」との諺がある日本三大文殊菩薩のひとつである。

拝観後、橿原駅まで歩くことになった。幾重にも重なりあう山地を越えて行くと、一辺1km程のだだっぴろい広場に出くわした。

空き地が何なのか見当がつかなかった。が、ここからの眺めは、素晴らしく、 取り巻く山々が、垣根のように大和盆地を囲んでいた。この平原に、いずれも200m足らずの低い三つの山が浮島のように見えていた。この青垣山に包まれた大和は、とこしえの「まほろば」だと思え、今なお生き続けている日本人が理想とする原風景だった。

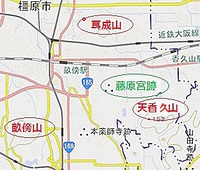

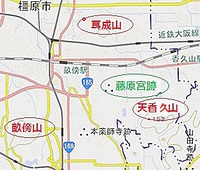

近くの資料室を尋ねて、この広場がわが国最初の本格的な都城である藤原宮跡だと判った。藤原宮跡が中央に位置し、こんもりとした三山が意味ありげに相互に約 3km離れた三角形を描いていた。この三山は天香久山(152m)・畝傍山(199m)・耳成山(140m)であった。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

オノゴロ島に降りて「天の御柱」と寝殿を建ててから、イザナギがイザナミに問う。

男神が「汝が身は如何に成れる」と問いかけ

女神が「吾が身は成り成りて、 成り合はぬ処一処在り」と答えた。

そこで、男神が「吾が身は成り成りて、 成り余れる処一処在り、汝が身の成り合わぬ処を刺し塞ぎて、国土を生み成さむと以為ふ。・・・・」

イザナキ・イザナミは天地間に存在する万物の八十万の神々を次々と産んでいった。太陽の神・海の神・・・山の神も産んだ。人間世界と同じく争い、妬み、愛していた。神話の物語は実に面白い。

天香久山は神様たちが住むとされる聖なる男の山である。もう一つの男山耳成山が居った。そこに、畝傍山の女山が登場。

この天香久山が女山の畝傍山をめぐって、男山耳成山と恋争いをしたのである。一人の女山に二人の男山が言い寄ったのである。男と女の間柄は、1300年前(712年)太安万侶が古事記を編纂した時と変わりない。

ところで、『万葉集』に伝えられる三山の争いの謳によると、男女の判別に色んな解釈があるようだ。私は、これらの山に登ってみて、山容から男女を決めてみょうと思った。また、天香久山は「天から降ってきた」との伝承から、天の美称がつけられた特別な山である。かつて、この山からの眺めは、平原のあちこちに炊煙が立ちのぼって、水面では、たくさんの水鳥が飛び立つと謳われた。ここに立って、いにしえの世界を味わいたいと思い出かけてみた。

古事記の世界を一読して、昨年、桜の開花時期に、近鉄てくてくまっぷ(奈良-19) に従って大和三山回遊コース 約14kmを散策した。

日本建国の地と記された橿原。今からおよそ2,600余年前の紀元元年、第一代天皇として神武天皇が即位された橿原神宮の境内を抜けてまず畝傍山へ登る。樹々の間から金剛葛城連山を望んだ。 近鉄橿原線を横切って本薬師寺跡・紀寺跡・香久山へと進む。藤原宮跡に立ち寄ったのち、最後のポイント耳成山へ。樫原神宮前10:30出発して、大和八木駅に16:00到着。

参考資料 日本神話入門 坂下圭八

大和路の旅 上田正明

古事記 三浦祐之

古事記 吉田敦彦

拝観後、橿原駅まで歩くことになった。幾重にも重なりあう山地を越えて行くと、一辺1km程のだだっぴろい広場に出くわした。

空き地が何なのか見当がつかなかった。が、ここからの眺めは、素晴らしく、 取り巻く山々が、垣根のように大和盆地を囲んでいた。この平原に、いずれも200m足らずの低い三つの山が浮島のように見えていた。この青垣山に包まれた大和は、とこしえの「まほろば」だと思え、今なお生き続けている日本人が理想とする原風景だった。

近くの資料室を尋ねて、この広場がわが国最初の本格的な都城である藤原宮跡だと判った。藤原宮跡が中央に位置し、こんもりとした三山が意味ありげに相互に約 3km離れた三角形を描いていた。この三山は天香久山(152m)・畝傍山(199m)・耳成山(140m)であった。

古代都城の内裏跡

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。

下記は古事記の一説だが、天上の「高天の原」での神々の会話である。神代であるにもかかわらず、おおらかでエロチックな世界である。何だか、ほほえましい。オノゴロ島に降りて「天の御柱」と寝殿を建ててから、イザナギがイザナミに問う。

男神が「汝が身は如何に成れる」と問いかけ

女神が「吾が身は成り成りて、 成り合はぬ処一処在り」と答えた。

そこで、男神が「吾が身は成り成りて、 成り余れる処一処在り、汝が身の成り合わぬ処を刺し塞ぎて、国土を生み成さむと以為ふ。・・・・」

イザナキ・イザナミは天地間に存在する万物の八十万の神々を次々と産んでいった。太陽の神・海の神・・・山の神も産んだ。人間世界と同じく争い、妬み、愛していた。神話の物語は実に面白い。

天香久山は神様たちが住むとされる聖なる男の山である。もう一つの男山耳成山が居った。そこに、畝傍山の女山が登場。

この天香久山が女山の畝傍山をめぐって、男山耳成山と恋争いをしたのである。一人の女山に二人の男山が言い寄ったのである。男と女の間柄は、1300年前(712年)太安万侶が古事記を編纂した時と変わりない。

ところで、『万葉集』に伝えられる三山の争いの謳によると、男女の判別に色んな解釈があるようだ。私は、これらの山に登ってみて、山容から男女を決めてみょうと思った。また、天香久山は「天から降ってきた」との伝承から、天の美称がつけられた特別な山である。かつて、この山からの眺めは、平原のあちこちに炊煙が立ちのぼって、水面では、たくさんの水鳥が飛び立つと謳われた。ここに立って、いにしえの世界を味わいたいと思い出かけてみた。

古事記の世界を一読して、昨年、桜の開花時期に、近鉄てくてくまっぷ(奈良-19) に従って大和三山回遊コース 約14kmを散策した。

日本建国の地と記された橿原。今からおよそ2,600余年前の紀元元年、第一代天皇として神武天皇が即位された橿原神宮の境内を抜けてまず畝傍山へ登る。樹々の間から金剛葛城連山を望んだ。 近鉄橿原線を横切って本薬師寺跡・紀寺跡・香久山へと進む。藤原宮跡に立ち寄ったのち、最後のポイント耳成山へ。樫原神宮前10:30出発して、大和八木駅に16:00到着。

神武天皇即位して紀元2676年の樫原神宮

畝傍山から金剛葛城連山を望む

天香久山から望む

耳成山を目指す

参考資料 日本神話入門 坂下圭八

大和路の旅 上田正明

古事記 三浦祐之

古事記 吉田敦彦

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。