「ぶらっと関西歴史散歩」の益田岩船に関する新聞の切り抜きが、Sさんから送られてきた。飛鳥の山中に推定800トン巨大石造物が無造作に放置されているらしい。山仲間4人で、この謎解きにでかけることになった。

近鉄飛鳥駅の一つ手前の岡寺駅を下車し、小高い竹藪を登って行くと、こつ然と巨石が現れた。

この石の上に登ろうとしたが、とても無理なので、周辺を何回も見てまわった。表面はなめらかに加工されており、格子状の模様も施されていた。明らかに、人を弔うための石槨(せっかく)であることが推察できたが、「どうしてこんなところに」。

巨石を見下ろす位置から、「二つの穴の手前には水が溜まってないが、奥側には、水が溜まっている」とヒントらしき声がした。

再度、皆でぐるりと見てまわると、手前の石材には、亀裂が見られ、水滴が垂れおち、苔が生していた。

あれこれ話している内に、「この巨石には深いところまで亀裂があるので、石工が作業を止めてしまった」と、4人で結論をだした。

実は、この推論になるように、Sさんがそれとなしに誘導したものである。ところで、1300年前、既に石造物に亀裂が入っていたのだろうか。それとも、最近だったら、別のわけありである・・・・。いずれにしても、和気あいあいと神秘な石造物巡りに出発していった。

明日香村と言えば、高松塚古墳とかキトラ古墳を思い浮かべるのだが、Sさんは、そんな観光地を外し、石造物だけに絞った「飛鳥のミステリーストーン巡り」を立案してくれた。

近鉄岡寺駅から橿原神宮前駅まで益田岩船を皮切りに、猿石・鬼の俎・鬼の雪隠し・亀石・二面石・石舞台・亀形石造物・酒船石・・・と独自のルートを辿った。彼女らしくスッキリした計画である。

体力に自信のある山仲間は、バスの待ち時間があると、「では、歩こう」と結局28000歩。Tさんは「ちょうど楽しい距離だったネ」とけろっとしていた。

私は、6世紀末の日本の国造りに活躍した曽我一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)に想いを馳せながら、歩を進めた。

なだらか丘陵地帯をこえて、次の吉備姫王墓にある猿石へ向かった。

柵の隙間から中をのぞき込むと、何となく不気味な様相の石が4体あった。それぞれに「女」「山王権現」「僧」「男」と名前がつけられ、中でも際立って目を引いたのが、口など目鼻立ちがでかい山王権現だった。

この石人像の顔つきは、渡来人ともいわれ、一説では、ペルシャ人ではないかと。だが、誰がいつ、何のために、造られたのかわからないとされている。

日本人離れした異質な人物像を彫刻するのは、やはり大和政権に重用され、この地に移り住んでいた石工によるものであろう。

山王権現との命名の仕方だが、猿を神として崇めている比叡山の山王から名付けたのだろうか。山王と云うからに支配者と云う意味が込められている。渡来人のボス的石像であったとしても、不思議ではないと見立ててみた。

さらなる石造物を求めながら、欽明(きんめい)天皇陵に寄り、橘寺の境内に収蔵されていた二面石に向かった。石像は、意外にも小さく、背丈約1mほどであった。

笑っているように思える善相と、怒っているような悪面の二相が、背中合わせに彫られていた。奇妙な石像だが、往年の飛鳥の情勢を想定すると、天皇をはじめ各豪族が「我こそ」と群雄割拠していた。食うか食われるかの時代に生き延びていくには、面従腹背の姿勢が、常日頃の行為だったのだ。それゆえ、その時代の世相を反映する石像を造ったのではと、思いめぐらしてみた。

さて、石像は、欽明天皇陵近くの田んぼから掘り出され、との表示板があった。

この第29代欽明(きんめい)天皇だが、仏教の伝来にかかわった古代国家を形成していった中心人物である。そして、この天皇を支えた曽我一族が立て役者であり、この一族を外して、飛鳥時代の歴史を語ることが出来ない人物達である。

曽我稲目は、旧来の渡来系氏族だけでなく、新たにやってきた渡来人も束ね、古豪たちに割り込んできた豪族である。ついに物部を倒すことで確固たる地位を築いていった。蘇我稲目-馬子-蝦夷-入鹿の四代直系一族が権力の中枢の座を占め、六代もの天皇を支えた。

そのやり方は、欽明天皇と親密な関係を結び、娘を2人も嫁がせている上に、その息子らが天皇になっていた。

この外戚政治は姑息な手段であり、ましてや日頃の横暴な態度にも、心よく思っていない者もいた。

大和朝廷の中で絶大な権力を持った曽我馬子だが、次の陰口も伝えられている。

崇峻天皇に献上されたイノシシを見て、そばの者に語り掛けた。

「どうだ。誰かににていないか」

「あの曽我の大臣にそっくりではないか」

馬子は、小男で、短く太い首が肩にめりこむように、ずんぐり太っていたので、「猪首の男」という、あだながついていた。

また、山王権現も二面石であった。後ろが見えなかったが、埋蔵文化財展示室の猿石レプリカの解説には、「後面の顔は少し下がった位置にあり、四角い顔に牙と角がある獣のような顔が彫られている・・・・」。この記述からも、「猪首の男」のようである。

このことから、曽我馬子の姿が、山王権現に似ているのではと、勝手に想像しながら、古代国家のイメージを膨らませていった。

それはそれとして、「皇室との外戚関係のある曽我は、渡来人であったのか」との問いかけは、禁句だろうと自問した。レイカの友人もこの点は、深く詮索せず、「曖昧が良い」と言っていた。

小高い丘の上にある有名な石舞台にやってきた。

天井石が広く平らで、まるで舞台のように見えることから、“石舞台”と呼ばれている。

その総重量は2300tと推定され、見る人を圧倒させる古墳である。巨石の運搬・築造の技術が伴って造られたことからして、渡来系の氏族と深い関係にあった蘇我馬子の墓とされている。四代の天皇を支えた人物でもある。

ところで、本来、古墳は死者の安住の場所であり、石室は盛り土で覆われているのに、石室がむき出しになっている。これは明らかに異様な姿なのだ。いきさつは、こうだ。

日本では、古来自然を神と崇める八百万の神に信仰していた。この平穏な世界に、朝鮮の百済から突如、欽明天皇に仏像・仏典が届けられた。全く新しい文化が入ってくると、混乱が生じるものである。

豪族間で仏教の受容で、争われた。その結果、蘇我が物部の争いに打ち勝ち、政界に君臨した。だが、その後蘇我の専横ぶりが、極まり、見せしめとして盛り土をはがされたようである。

既に、江戸時代に「西国三十三所名所図会」の観光スポットになっていた。かつて豪族達の権謀術数の世界が見え隠れし、むしろ哀れにさえ思えた。

最後に飛鳥寺を訪れた。この寺は曽我氏一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)の氏寺として造営されたと云われている。

父を凌ぐ切れ者と云われた入鹿は、山背大兄王一族を滅ぼした。この事件がきっかけに、天皇家をないがしろにして、とって代わろうとするものだとして、中大兄皇子や中臣鎌足により入鹿が斬首された。この報を聞いた温厚な蝦夷は戦わず自決。

ここに100年にわたって権力の座をほしいままにしていた蘇我一族が滅びた。

飛鳥寺の裏側に、ひっそりと入鹿の首塚があった。写真に収めることなく一礼して帰路についた。

その他の石仏

補足

橘寺の狛犬(こまいぬ)は、長年探し求めていたものであった。

神社にある狛犬は、「あ・うん」が対になっており、口を開けた狛犬は「あ形」で雄、閉じた狛犬を「うん形」で雌と区別していた。シンボルは付けずにツルっとしているのだが、しっかりと雄も雌も一物を付けていた。はじめての出会いであった。

この狛犬の成り立ちだを説明すると、仲間は「これから、探すのが癖になりそう」と言っていた。

近鉄飛鳥駅の一つ手前の岡寺駅を下車し、小高い竹藪を登って行くと、こつ然と巨石が現れた。

この石の上に登ろうとしたが、とても無理なので、周辺を何回も見てまわった。表面はなめらかに加工されており、格子状の模様も施されていた。明らかに、人を弔うための石槨(せっかく)であることが推察できたが、「どうしてこんなところに」。

巨石を見下ろす位置から、「二つの穴の手前には水が溜まってないが、奥側には、水が溜まっている」とヒントらしき声がした。

再度、皆でぐるりと見てまわると、手前の石材には、亀裂が見られ、水滴が垂れおち、苔が生していた。

あれこれ話している内に、「この巨石には深いところまで亀裂があるので、石工が作業を止めてしまった」と、4人で結論をだした。

実は、この推論になるように、Sさんがそれとなしに誘導したものである。ところで、1300年前、既に石造物に亀裂が入っていたのだろうか。それとも、最近だったら、別のわけありである・・・・。いずれにしても、和気あいあいと神秘な石造物巡りに出発していった。

放置されている益田岩船

明日香村と言えば、高松塚古墳とかキトラ古墳を思い浮かべるのだが、Sさんは、そんな観光地を外し、石造物だけに絞った「飛鳥のミステリーストーン巡り」を立案してくれた。

近鉄岡寺駅から橿原神宮前駅まで益田岩船を皮切りに、猿石・鬼の俎・鬼の雪隠し・亀石・二面石・石舞台・亀形石造物・酒船石・・・と独自のルートを辿った。彼女らしくスッキリした計画である。

体力に自信のある山仲間は、バスの待ち時間があると、「では、歩こう」と結局28000歩。Tさんは「ちょうど楽しい距離だったネ」とけろっとしていた。

私は、6世紀末の日本の国造りに活躍した曽我一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)に想いを馳せながら、歩を進めた。

なだらか丘陵地帯をこえて、次の吉備姫王墓にある猿石へ向かった。

柵の隙間から中をのぞき込むと、何となく不気味な様相の石が4体あった。それぞれに「女」「山王権現」「僧」「男」と名前がつけられ、中でも際立って目を引いたのが、口など目鼻立ちがでかい山王権現だった。

この石人像の顔つきは、渡来人ともいわれ、一説では、ペルシャ人ではないかと。だが、誰がいつ、何のために、造られたのかわからないとされている。

日本人離れした異質な人物像を彫刻するのは、やはり大和政権に重用され、この地に移り住んでいた石工によるものであろう。

山王権現との命名の仕方だが、猿を神として崇めている比叡山の山王から名付けたのだろうか。山王と云うからに支配者と云う意味が込められている。渡来人のボス的石像であったとしても、不思議ではないと見立ててみた。

猿石の中で存在感のある「山王権現」

さらなる石造物を求めながら、欽明(きんめい)天皇陵に寄り、橘寺の境内に収蔵されていた二面石に向かった。石像は、意外にも小さく、背丈約1mほどであった。

笑っているように思える善相と、怒っているような悪面の二相が、背中合わせに彫られていた。奇妙な石像だが、往年の飛鳥の情勢を想定すると、天皇をはじめ各豪族が「我こそ」と群雄割拠していた。食うか食われるかの時代に生き延びていくには、面従腹背の姿勢が、常日頃の行為だったのだ。それゆえ、その時代の世相を反映する石像を造ったのではと、思いめぐらしてみた。

さて、石像は、欽明天皇陵近くの田んぼから掘り出され、との表示板があった。

この第29代欽明(きんめい)天皇だが、仏教の伝来にかかわった古代国家を形成していった中心人物である。そして、この天皇を支えた曽我一族が立て役者であり、この一族を外して、飛鳥時代の歴史を語ることが出来ない人物達である。

曽我稲目は、旧来の渡来系氏族だけでなく、新たにやってきた渡来人も束ね、古豪たちに割り込んできた豪族である。ついに物部を倒すことで確固たる地位を築いていった。蘇我稲目-馬子-蝦夷-入鹿の四代直系一族が権力の中枢の座を占め、六代もの天皇を支えた。

そのやり方は、欽明天皇と親密な関係を結び、娘を2人も嫁がせている上に、その息子らが天皇になっていた。

この外戚政治は姑息な手段であり、ましてや日頃の横暴な態度にも、心よく思っていない者もいた。

大和朝廷の中で絶大な権力を持った曽我馬子だが、次の陰口も伝えられている。

崇峻天皇に献上されたイノシシを見て、そばの者に語り掛けた。

「どうだ。誰かににていないか」

「あの曽我の大臣にそっくりではないか」

馬子は、小男で、短く太い首が肩にめりこむように、ずんぐり太っていたので、「猪首の男」という、あだながついていた。

また、山王権現も二面石であった。後ろが見えなかったが、埋蔵文化財展示室の猿石レプリカの解説には、「後面の顔は少し下がった位置にあり、四角い顔に牙と角がある獣のような顔が彫られている・・・・」。この記述からも、「猪首の男」のようである。

このことから、曽我馬子の姿が、山王権現に似ているのではと、勝手に想像しながら、古代国家のイメージを膨らませていった。

それはそれとして、「皇室との外戚関係のある曽我は、渡来人であったのか」との問いかけは、禁句だろうと自問した。レイカの友人もこの点は、深く詮索せず、「曖昧が良い」と言っていた。

橘寺の境内の二面石

小高い丘の上にある有名な石舞台にやってきた。

天井石が広く平らで、まるで舞台のように見えることから、“石舞台”と呼ばれている。

その総重量は2300tと推定され、見る人を圧倒させる古墳である。巨石の運搬・築造の技術が伴って造られたことからして、渡来系の氏族と深い関係にあった蘇我馬子の墓とされている。四代の天皇を支えた人物でもある。

ところで、本来、古墳は死者の安住の場所であり、石室は盛り土で覆われているのに、石室がむき出しになっている。これは明らかに異様な姿なのだ。いきさつは、こうだ。

日本では、古来自然を神と崇める八百万の神に信仰していた。この平穏な世界に、朝鮮の百済から突如、欽明天皇に仏像・仏典が届けられた。全く新しい文化が入ってくると、混乱が生じるものである。

豪族間で仏教の受容で、争われた。その結果、蘇我が物部の争いに打ち勝ち、政界に君臨した。だが、その後蘇我の専横ぶりが、極まり、見せしめとして盛り土をはがされたようである。

既に、江戸時代に「西国三十三所名所図会」の観光スポットになっていた。かつて豪族達の権謀術数の世界が見え隠れし、むしろ哀れにさえ思えた。

日本最大級の横穴式石室石舞台

最後に飛鳥寺を訪れた。この寺は曽我氏一族(稲目・馬子・蝦夷・入鹿)の氏寺として造営されたと云われている。

父を凌ぐ切れ者と云われた入鹿は、山背大兄王一族を滅ぼした。この事件がきっかけに、天皇家をないがしろにして、とって代わろうとするものだとして、中大兄皇子や中臣鎌足により入鹿が斬首された。この報を聞いた温厚な蝦夷は戦わず自決。

ここに100年にわたって権力の座をほしいままにしていた蘇我一族が滅びた。

飛鳥寺の裏側に、ひっそりと入鹿の首塚があった。写真に収めることなく一礼して帰路についた。

蘇我氏の氏寺の飛鳥寺

その他の石仏

補足

橘寺の狛犬(こまいぬ)は、長年探し求めていたものであった。

神社にある狛犬は、「あ・うん」が対になっており、口を開けた狛犬は「あ形」で雄、閉じた狛犬を「うん形」で雌と区別していた。シンボルは付けずにツルっとしているのだが、しっかりと雄も雌も一物を付けていた。はじめての出会いであった。

この狛犬の成り立ちだを説明すると、仲間は「これから、探すのが癖になりそう」と言っていた。

「近江の美」(朝日新聞大津支局編集)の写真をパラパラめくっていると、高貴とは言い難い阿弥陀如来の顔が目に留まった。

でかい鼻・左右が不釣り合いの目・おちょぼ口と大ぶりな眼鼻立ちである。でも、なぜか引き寄せられる顔様だ。 そもそも、磨崖仏は渡来人が持ち込んだもの、彼等の思い入れも潜んでいるのであろうか・・・・・・。

早速、どんな姿の磨崖仏なのか、確認するため出掛けた。鹿跳橋(ししとび)から信楽川に沿って2kmほど進み、「岩屋耳不動尊」の道標のあるところに、自動車を一時駐車。「勢多川漁協」の建物のある橋を渡り、対岸の階段道を登っていった。すると、一人の先客がおられた。

奈良から電車・バスを乗り継いで、この阿弥陀如来に出合うために来た、と話しかけてきた。話の内容から、ここに、奈良興福寺の学僧らが修行していた聖地があったようで、この磨崖仏が本尊だったことを説明・・・・。

ところで、私は、ただ、ニヤリとさせられる顔立ちの阿弥陀如来像を目の当たりにしたかっただけであった。

信楽川沿いの山腹に巨大な大岩壁(30mHx20mW)が垂直にそびえたち、中央に阿弥陀如来の本尊。向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩が配置されていた。阿弥陀如来像の周りは、像と周りの境をしっかりと仕切るため、結構深く彫りこまれていた。この像は線の切りこみで図柄を描いているように予想していたが、そんなものでなかった。貨幣などに多くみられるように模様や形を薄く板面に浮き上がらせる手の込んだものであった。

さて、本尊だけ世俗的な顔つきで描かれている。だが、両菩薩は、高貴な顔立ちである。このギャップがいささか気になり、ますます謎になった。そしてこの尊顔が忘れられない石仏となった。

地元のひとが、「耳だれ阿弥陀」と呼ばずに、「耳だれ不動」の愛称で呼ばれていることに、少し割り切れなかった。

忿怒の形相をした不動と言った方が、障害を打ち砕くようで、御利益があるように思えたので、そう呼んでいたのではないかと思っていた。

だが、本尊に向かって左側に、「阿弥陀三尊像」以外に、かなり風化し傷んでいる「不動明王立像」を見つけ、何と無く納得した。

写真の説明:板彫風の薄肉彫の阿弥陀如来・線刻の不動明王立像・表示板

でかい鼻・左右が不釣り合いの目・おちょぼ口と大ぶりな眼鼻立ちである。でも、なぜか引き寄せられる顔様だ。 そもそも、磨崖仏は渡来人が持ち込んだもの、彼等の思い入れも潜んでいるのであろうか・・・・・・。

早速、どんな姿の磨崖仏なのか、確認するため出掛けた。鹿跳橋(ししとび)から信楽川に沿って2kmほど進み、「岩屋耳不動尊」の道標のあるところに、自動車を一時駐車。「勢多川漁協」の建物のある橋を渡り、対岸の階段道を登っていった。すると、一人の先客がおられた。

奈良から電車・バスを乗り継いで、この阿弥陀如来に出合うために来た、と話しかけてきた。話の内容から、ここに、奈良興福寺の学僧らが修行していた聖地があったようで、この磨崖仏が本尊だったことを説明・・・・。

ところで、私は、ただ、ニヤリとさせられる顔立ちの阿弥陀如来像を目の当たりにしたかっただけであった。

信楽川沿いの山腹に巨大な大岩壁(30mHx20mW)が垂直にそびえたち、中央に阿弥陀如来の本尊。向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩が配置されていた。阿弥陀如来像の周りは、像と周りの境をしっかりと仕切るため、結構深く彫りこまれていた。この像は線の切りこみで図柄を描いているように予想していたが、そんなものでなかった。貨幣などに多くみられるように模様や形を薄く板面に浮き上がらせる手の込んだものであった。

さて、本尊だけ世俗的な顔つきで描かれている。だが、両菩薩は、高貴な顔立ちである。このギャップがいささか気になり、ますます謎になった。そしてこの尊顔が忘れられない石仏となった。

阿弥陀如来

勢至菩薩 観音菩薩

地元のひとが、「耳だれ阿弥陀」と呼ばずに、「耳だれ不動」の愛称で呼ばれていることに、少し割り切れなかった。

忿怒の形相をした不動と言った方が、障害を打ち砕くようで、御利益があるように思えたので、そう呼んでいたのではないかと思っていた。

だが、本尊に向かって左側に、「阿弥陀三尊像」以外に、かなり風化し傷んでいる「不動明王立像」を見つけ、何と無く納得した。

写真の説明:板彫風の薄肉彫の阿弥陀如来・線刻の不動明王立像・表示板

「滋賀県にもちょっとした大きさの大仏さんがある」と聞き、滋賀里を訪ねてみた。「志賀の大仏」と呼ばれている。

「滋賀県にもちょっとした大きさの大仏さんがある」と聞き、滋賀里を訪ねてみた。「志賀の大仏」と呼ばれている。京都と近江を最短につなぐ旧山中越(志賀の山越)の途中に鎮座されていた。当時、この道は多くの人や物の往来があり、峠の道中の安全を守る道祖神として、高さ3.2mの大仏がつくられた。13世紀頃の作といわれている。

一度訪れてみては。

当時は賑わっていたが、今では人の気配もない、とても静かなところ。じっくりと眺めてみると、一番多く礼拝されている見慣れた阿弥陀如来坐像の大仏さん。直ぐに親しみが湧き、とてもやさしい顔つきであった。

滋賀県大津市滋賀里町甲 京阪滋賀里駅より山手に向かって歩いて20分。滋賀里駅は、京阪電気鉄道石山坂本線の駅。

平成25年3月7日(木)、レイカの仲間と、三重県津市芸能町にある石山観音公園の磨崖仏を見学してきた。 JR草津駅から関西線関駅で下車し、タクシーに分乗して石山観音公園に向かった。 公園には、S氏が依頼していたボランティアガイドさんがすでに待っておられた。我々13名に対して5名の方々の至れり尽くせりの案内になった。無論、無料であった。気持ちとして弁当を手渡したようだ。

山全体が一つの石で出来ており、 その石山の岩肌に約40体の仏像が半肉彫りに刻まれていた。その多くが観音さんであるので石山観音と呼ばれているようである。

浄蓮坊跡を起点に約1.5kmにわたる巡拝コースを2班に分かれて、ボランティアガイドさんの説明を受けながらゆっくりと散策していった。手渡された案内図には西国三十三か所の観音の霊場ちなんで、観音像に1番から33番までの番号が付けられていた。鎌倉時代から大正昭和までの間に作られた磨崖仏であり、中でも「阿弥陀如来立像」「地蔵菩薩立像」「聖観音立像」の三点が三重県文化財に指定されていた。

浄蓮坊跡を起点に約1.5kmにわたる巡拝コースを2班に分かれて、ボランティアガイドさんの説明を受けながらゆっくりと散策していった。手渡された案内図には西国三十三か所の観音の霊場ちなんで、観音像に1番から33番までの番号が付けられていた。鎌倉時代から大正昭和までの間に作られた磨崖仏であり、中でも「阿弥陀如来立像」「地蔵菩薩立像」「聖観音立像」の三点が三重県文化財に指定されていた。

あまりにも多い観音像について、いくら懇切丁寧に説明されても、ほとんど忘れてしまったが、その中で心に残っていた観音さんを紹介してみる。

一番目に案内された観音さんが、「如意輪観音の半跏像」である。 西国三十三ヶ所第一番の那智の観音を現したものである。最も柔和な顔しておられた。

「地蔵菩薩立像」は3.24m。 右手に錫杖、左手に宝珠を持った十頭身。作風から室町時代の初期。

山全体が一つの石で出来ており、 その石山の岩肌に約40体の仏像が半肉彫りに刻まれていた。その多くが観音さんであるので石山観音と呼ばれているようである。

浄蓮坊跡を起点に約1.5kmにわたる巡拝コースを2班に分かれて、ボランティアガイドさんの説明を受けながらゆっくりと散策していった。手渡された案内図には西国三十三か所の観音の霊場ちなんで、観音像に1番から33番までの番号が付けられていた。鎌倉時代から大正昭和までの間に作られた磨崖仏であり、中でも「阿弥陀如来立像」「地蔵菩薩立像」「聖観音立像」の三点が三重県文化財に指定されていた。

浄蓮坊跡を起点に約1.5kmにわたる巡拝コースを2班に分かれて、ボランティアガイドさんの説明を受けながらゆっくりと散策していった。手渡された案内図には西国三十三か所の観音の霊場ちなんで、観音像に1番から33番までの番号が付けられていた。鎌倉時代から大正昭和までの間に作られた磨崖仏であり、中でも「阿弥陀如来立像」「地蔵菩薩立像」「聖観音立像」の三点が三重県文化財に指定されていた。あまりにも多い観音像について、いくら懇切丁寧に説明されても、ほとんど忘れてしまったが、その中で心に残っていた観音さんを紹介してみる。

一番目に案内された観音さんが、「如意輪観音の半跏像」である。 西国三十三ヶ所第一番の那智の観音を現したものである。最も柔和な顔しておられた。

「地蔵菩薩立像」は3.24m。 右手に錫杖、左手に宝珠を持った十頭身。作風から室町時代の初期。

「聖観音立像」。像高は2.52m江戸時代、嘉永元(1848)年に浄蓮寺の僧覚順が、奈良の唐招提寺の聖観音を模写して彫った。残念ながら、顔面の風化が激しかった。

「阿弥陀如来立像」。像高は3.52m(台座を含めると5mの巨像)

橋下の「地蔵菩薩像」。

多くの磨崖仏を見て歩いた。皆さん素通りされていたが、観音7番の苔にまみれた物憂げな表情をした「如意輪観音」が妙に気になった。京奈良の中宮寺であり、京都の広隆寺の半跏像と重ね合わせていたかもしれない。

橋下の「地蔵菩薩像」。

多くの磨崖仏を見て歩いた。皆さん素通りされていたが、観音7番の苔にまみれた物憂げな表情をした「如意輪観音」が妙に気になった。京奈良の中宮寺であり、京都の広隆寺の半跏像と重ね合わせていたかもしれない。

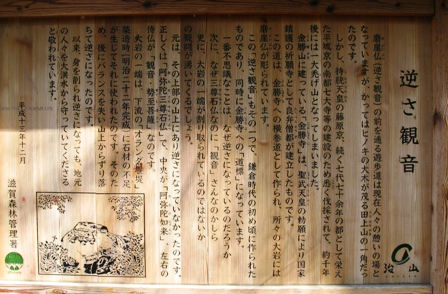

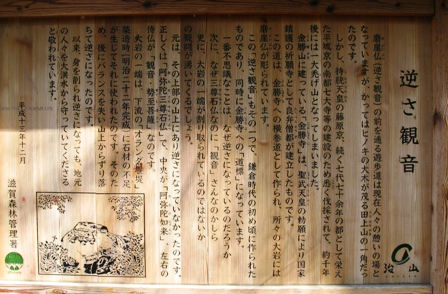

金勝山(こんぜやま)は単独の峰ではなく、竜王山(605m)、鶏冠山(491m)などの山系を指す名称で、花崗岩の巨岩が露出した独特の風景を持っています。

この地域には花崗岩が多くあり、壁面には仏像が彫られています。そのひとつに、大津市桐生から金勝寺への参道沿いに磨崖仏があります。鎌倉時代の初め頃に作られた「逆さ観音」です 名前の示すとおり観音さんが逆さになっています。逆さまに彫られた珍しいもので、何か謂われがあるもと思っていました。

が、説明板には『大岩の一端は、下流の「オランダ堰堤」堤築造時、(明治二十二年完成)に石材の不足が生じて、それに使われたのです。そのため後にバランスを失った山上からずり落ちて逆さのなったのです』と説明がされており、なんだー。

現在、この道は遊歩道になっていますが、かって、金勝寺(こんしょうじ)の横参道へ行く道で、この「逆さ観音」は山中での道標の役目となっていたようです。

さて、磨崖仏は観音さんと呼ばれていますが、正式名称は「阿弥陀三尊石仏」なのです。中央が阿弥陀如来、左右に観音・勢至菩薩です。

この地域には花崗岩が多くあり、壁面には仏像が彫られています。そのひとつに、大津市桐生から金勝寺への参道沿いに磨崖仏があります。鎌倉時代の初め頃に作られた「逆さ観音」です 名前の示すとおり観音さんが逆さになっています。逆さまに彫られた珍しいもので、何か謂われがあるもと思っていました。

が、説明板には『大岩の一端は、下流の「オランダ堰堤」堤築造時、(明治二十二年完成)に石材の不足が生じて、それに使われたのです。そのため後にバランスを失った山上からずり落ちて逆さのなったのです』と説明がされており、なんだー。

現在、この道は遊歩道になっていますが、かって、金勝寺(こんしょうじ)の横参道へ行く道で、この「逆さ観音」は山中での道標の役目となっていたようです。

さて、磨崖仏は観音さんと呼ばれていますが、正式名称は「阿弥陀三尊石仏」なのです。中央が阿弥陀如来、左右に観音・勢至菩薩です。

数年前、琵琶湖一周した時、心に留まってしまった石仏があった。

高島から国道161号線を南下し、白髭神社にあとわずかに近づいたところで「鵜川四十八体石仏群」(←地図)に出合った。

当時、「とにかく、琵琶湖一周をするんだ」との思いで、完遂することだけを目標に歩き切ったのだが、不思議と蘇ってくる風景もあった。このようにさりげなく思い出す記憶には、自分が追い求めている原点らしいものに触れる事ができるようである。

西近江路は、琵琶湖の西側を通っている道である。奈良時代、京都と北国を結ぶ道として重要視され、北国道、北国海道、西近江路と呼ばれていた。現在、敦賀から大津へ行く国道161号線をほぼ辿っているルートでもある。

湖西地方は安曇川の三角洲のある平地を除いて、湖と山地に挟まれ、街道は山麓を這うように道筋がつけられている。特に、白髭神社辺りは、湖と山地が競い合って狭く交通の難所でもある。自動車が頻繁に走る161号線を避けて、出きるだけ、山沿いにある細長い勝野・打下集落を通っている西近江路を辿った。その内、木が生茂る山沿いの道に入った時に、偶然にも草深い共同墓地の前列に鵜川四十八体石仏群にであった。

先日、ふとこの記憶が蘇り、再び訪れる気になった。「なんであんなところに、阿弥陀如来像さまが何体も整然と並んでいるのか」との疑問が頭をよぎり、早速出向いていった。

先日、ふとこの記憶が蘇り、再び訪れる気になった。「なんであんなところに、阿弥陀如来像さまが何体も整然と並んでいるのか」との疑問が頭をよぎり、早速出向いていった。

高島市高島の白髭神社付近に「いにしえの道西近江路」の道標があり、上り坂になっている道を辿っていくと、鵜川四十八体石仏群に再び出合った。

東を向いて並んで座っている石仏は、ひとつとして同じ顔はない。やさしい顔つき・にこやかな顔つき・おかしみのある顔つき・いつくしむような顔つき・柔和な顔つき、慈愛に満ちた顔つき・・・・やはりその表情は母親の顔つきであった。少し風化も始まり、より一層風情が伝わり親しみを覚えた。

「観音寺城主六角義賢(ろっかくよしかた)が亡き母上の追善のための阿弥陀48願にならって阿弥陀如来坐像を石で刻んだ」と表示板に説明されていた。観音寺城から琵琶湖の対岸にある鵜川を極楽浄土と見立てて、四十八体石仏を作らした。亡き母上を偲ぶ気持ちはいつになっても、変わらないようだ。

勘定すると「48体にどうも足りない」ようだ。更に表示板を詳しく読んでみると「48体あった石仏のうち13体が、大津市坂本の慈眼大師廟に移され、2体は盗難、ここ鵜川には33体」。

後日、信長による焼き打ちのあと、延暦寺の復興に尽力した慈眼大師天海を祀る廟所を訪ねることにした。

以前、比叡山を隠居した僧侶が住む里坊がある坂本に、訪れた事があった。

以前、比叡山を隠居した僧侶が住む里坊がある坂本に、訪れた事があった。

白壁が見事な滋賀院門跡を訪れた際、慈眼堂に寄り道をした。

石積みの似合う門前町 ←クリック →写真クリック拡大

滋賀院門跡から案内板に導かれて奥へ奥へ辿っていくと、階段を登りきったところにひっそりと鎮まる慈恵堂に至った。元々、坂本の町は都会の喧騒の世界と違って、落ち着いた静かな雰囲気を持った町並みである。更に奥まったところにある慈眼堂は益々静かであった。

僧侶が丁寧に落ち葉1枚1枚を拾い集め、竹ほうきの掃く音が、より一層静けさを深めていた。この情景が、なぜか心に沁みこんでいた。そこは妙に落ちつき、世俗離れをした特別の空間のように思えた。

「静」とは文字通り静かであり、「謐」も「しずか」とう意味である。ここは「しずか」が二つ重ねられた「静謐(せいひつ)」と言う言葉が相応しい。静寂を通り越して繭(まゆ)に包まれたような穏やかな心地よさが漂っていた。

先日、再び訪れたが、慈眼堂の印象は従前と何ら変わっていなかった。ただ、その時には13体の石仏が慈眼堂に運び込まれていた事を知らなかった。今回では阿弥陀如来像さまの顔つき・姿を知っていたので直ぐに目がいった。石仏が山手にひな檀状に並んでおり、上段に鎮座されていた。

この話を親友に話したところ、この13体をひとつひとつ、いつくしむように眺め、慈眼堂のよさを発見したようだ。ここには、観光客もあまり訪ねてこないところでもあり、そっとしておくところかも知れない。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

高島から国道161号線を南下し、白髭神社にあとわずかに近づいたところで「鵜川四十八体石仏群」(←地図)に出合った。

当時、「とにかく、琵琶湖一周をするんだ」との思いで、完遂することだけを目標に歩き切ったのだが、不思議と蘇ってくる風景もあった。このようにさりげなく思い出す記憶には、自分が追い求めている原点らしいものに触れる事ができるようである。

西近江路は、琵琶湖の西側を通っている道である。奈良時代、京都と北国を結ぶ道として重要視され、北国道、北国海道、西近江路と呼ばれていた。現在、敦賀から大津へ行く国道161号線をほぼ辿っているルートでもある。

湖西地方は安曇川の三角洲のある平地を除いて、湖と山地に挟まれ、街道は山麓を這うように道筋がつけられている。特に、白髭神社辺りは、湖と山地が競い合って狭く交通の難所でもある。自動車が頻繁に走る161号線を避けて、出きるだけ、山沿いにある細長い勝野・打下集落を通っている西近江路を辿った。その内、木が生茂る山沿いの道に入った時に、偶然にも草深い共同墓地の前列に鵜川四十八体石仏群にであった。

先日、ふとこの記憶が蘇り、再び訪れる気になった。「なんであんなところに、阿弥陀如来像さまが何体も整然と並んでいるのか」との疑問が頭をよぎり、早速出向いていった。

先日、ふとこの記憶が蘇り、再び訪れる気になった。「なんであんなところに、阿弥陀如来像さまが何体も整然と並んでいるのか」との疑問が頭をよぎり、早速出向いていった。高島市高島の白髭神社付近に「いにしえの道西近江路」の道標があり、上り坂になっている道を辿っていくと、鵜川四十八体石仏群に再び出合った。

東を向いて並んで座っている石仏は、ひとつとして同じ顔はない。やさしい顔つき・にこやかな顔つき・おかしみのある顔つき・いつくしむような顔つき・柔和な顔つき、慈愛に満ちた顔つき・・・・やはりその表情は母親の顔つきであった。少し風化も始まり、より一層風情が伝わり親しみを覚えた。

「観音寺城主六角義賢(ろっかくよしかた)が亡き母上の追善のための阿弥陀48願にならって阿弥陀如来坐像を石で刻んだ」と表示板に説明されていた。観音寺城から琵琶湖の対岸にある鵜川を極楽浄土と見立てて、四十八体石仏を作らした。亡き母上を偲ぶ気持ちはいつになっても、変わらないようだ。

勘定すると「48体にどうも足りない」ようだ。更に表示板を詳しく読んでみると「48体あった石仏のうち13体が、大津市坂本の慈眼大師廟に移され、2体は盗難、ここ鵜川には33体」。

後日、信長による焼き打ちのあと、延暦寺の復興に尽力した慈眼大師天海を祀る廟所を訪ねることにした。

以前、比叡山を隠居した僧侶が住む里坊がある坂本に、訪れた事があった。

以前、比叡山を隠居した僧侶が住む里坊がある坂本に、訪れた事があった。白壁が見事な滋賀院門跡を訪れた際、慈眼堂に寄り道をした。

石積みの似合う門前町 ←クリック →写真クリック拡大

滋賀院門跡から案内板に導かれて奥へ奥へ辿っていくと、階段を登りきったところにひっそりと鎮まる慈恵堂に至った。元々、坂本の町は都会の喧騒の世界と違って、落ち着いた静かな雰囲気を持った町並みである。更に奥まったところにある慈眼堂は益々静かであった。

僧侶が丁寧に落ち葉1枚1枚を拾い集め、竹ほうきの掃く音が、より一層静けさを深めていた。この情景が、なぜか心に沁みこんでいた。そこは妙に落ちつき、世俗離れをした特別の空間のように思えた。

「静」とは文字通り静かであり、「謐」も「しずか」とう意味である。ここは「しずか」が二つ重ねられた「静謐(せいひつ)」と言う言葉が相応しい。静寂を通り越して繭(まゆ)に包まれたような穏やかな心地よさが漂っていた。

先日、再び訪れたが、慈眼堂の印象は従前と何ら変わっていなかった。ただ、その時には13体の石仏が慈眼堂に運び込まれていた事を知らなかった。今回では阿弥陀如来像さまの顔つき・姿を知っていたので直ぐに目がいった。石仏が山手にひな檀状に並んでおり、上段に鎮座されていた。

この話を親友に話したところ、この13体をひとつひとつ、いつくしむように眺め、慈眼堂のよさを発見したようだ。ここには、観光客もあまり訪ねてこないところでもあり、そっとしておくところかも知れない。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

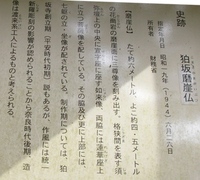

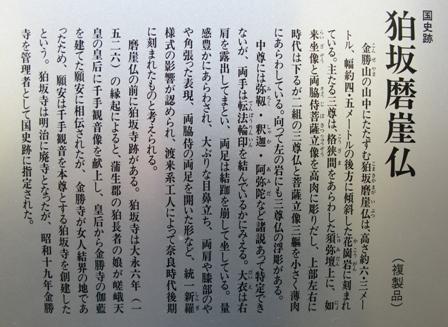

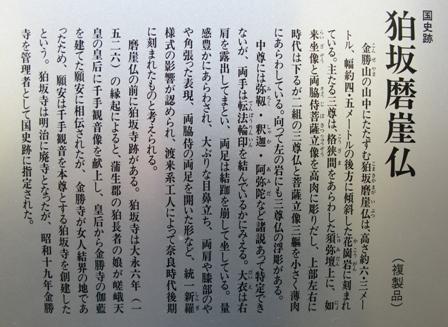

一昨年、草津川の上流に位置する金勝山地を訪れた時のことである。上桐生の登山口から出発して、鶏冠山(とさかやま)~天狗岩を経て白石峰より下山した。谷筋を辿り、標高460m地点まで下っていった。少し広まった広場に出た。辺りには倒木が散乱していたが、「ふと」正面を見ると大きな斜面を利用した壁面に、仏像が彫り付けられていた。全く予備知識もない突然の出会いであった。

人里から離れた奥深いところに「これは何だ」と立ち止まってしまった。何か惹き付けられる仏さんであった。異国風の感じをした顔立ちであった。

狛坂磨崖仏

表示板には、「たて約6メートル、よこ4.5メートルの花崗岩の磨崖面に三尊像を刻み出す。・・・・造像は渡来系工人によるもの考えられる」と書かれてある。写真クリック拡大

表示板には、「たて約6メートル、よこ4.5メートルの花崗岩の磨崖面に三尊像を刻み出す。・・・・造像は渡来系工人によるもの考えられる」と書かれてある。写真クリック拡大

近江は、古代朝鮮半島からの渡来人が移り住み、様々な文化を伝えたと聞いている。百済や新羅の国々の人達が、山への信仰心と、仏教文化や石の文化、そして石を刻む技術を持ってやって来た。

たまたま、滋賀県は良質の花崗岩が産出されるとこである。確かに、近江には「石」のつく地名や社寺が多い。石山、石部であり、石馬寺、石寺、奥石神社など・・・。 ここ湖南アルプス金勝山でも、巨石奇石の花崗岩がいたるところに露出している。

この地を探し当てた工人が、望郷の念にかられて狛坂磨崖仏を彫り上げたのであろう。

詳しくは滋賀県観光情報狛坂磨崖仏を参照。

その後,白洲正子著「かくれ里」並びにいかいゆり子著「近江のかくれ里」の近江の紀行文を読んでいる中で、この磨崖仏は、我が国でも第一級のものとされ、学術的に価値ある石仏であることを知った。完全な姿の本格的な磨崖仏としては、わが国最古(平安初期)のものらしい。

白洲正子がこの磨崖仏に行くにあたって次のように記述している。

「近江の狛坂廃寺というところに、美しい磨崖仏があることを、私は二、三の友人から聞いていた。が、どの辺にあるのか、誰もはっきりとは教えてくれぬ。教えないのではなく、いえないらしい。それ程厄介な山奥にあるので、・・・・」。「かくれ里」は昭和46年新潮社から発行されているが、白洲正子がこの地に踏み入ったのは、更に昔である。道が途絶えて1回目は失敗していた。その後、発掘を手伝っている若い女性に案内してもらい、やっとの思いで、狛坂磨崖仏に辿り着いている。今では、多少行きやすくなっているが、それでも人が近づき難い、山中にある。

この場所に行けない人のために、栗東歴史民俗博物館 <滋賀県栗東市小野223-8>. のホール正面に、複製品の狛坂磨崖仏が展示されている。場所は狛坂磨崖仏←クリック

ここは、まだ誰も案内していない秘めたところである。磨崖仏に興味のある方を連れて行って、この素晴らしい如来さま・菩薩さまに会わせて、感動を味わってもらいたいと思っている。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

人里から離れた奥深いところに「これは何だ」と立ち止まってしまった。何か惹き付けられる仏さんであった。異国風の感じをした顔立ちであった。

狛坂磨崖仏

表示板には、「たて約6メートル、よこ4.5メートルの花崗岩の磨崖面に三尊像を刻み出す。・・・・造像は渡来系工人によるもの考えられる」と書かれてある。写真クリック拡大

表示板には、「たて約6メートル、よこ4.5メートルの花崗岩の磨崖面に三尊像を刻み出す。・・・・造像は渡来系工人によるもの考えられる」と書かれてある。写真クリック拡大 近江は、古代朝鮮半島からの渡来人が移り住み、様々な文化を伝えたと聞いている。百済や新羅の国々の人達が、山への信仰心と、仏教文化や石の文化、そして石を刻む技術を持ってやって来た。

たまたま、滋賀県は良質の花崗岩が産出されるとこである。確かに、近江には「石」のつく地名や社寺が多い。石山、石部であり、石馬寺、石寺、奥石神社など・・・。 ここ湖南アルプス金勝山でも、巨石奇石の花崗岩がいたるところに露出している。

この地を探し当てた工人が、望郷の念にかられて狛坂磨崖仏を彫り上げたのであろう。

詳しくは滋賀県観光情報狛坂磨崖仏を参照。

その後,白洲正子著「かくれ里」並びにいかいゆり子著「近江のかくれ里」の近江の紀行文を読んでいる中で、この磨崖仏は、我が国でも第一級のものとされ、学術的に価値ある石仏であることを知った。完全な姿の本格的な磨崖仏としては、わが国最古(平安初期)のものらしい。

白洲正子がこの磨崖仏に行くにあたって次のように記述している。

「近江の狛坂廃寺というところに、美しい磨崖仏があることを、私は二、三の友人から聞いていた。が、どの辺にあるのか、誰もはっきりとは教えてくれぬ。教えないのではなく、いえないらしい。それ程厄介な山奥にあるので、・・・・」。「かくれ里」は昭和46年新潮社から発行されているが、白洲正子がこの地に踏み入ったのは、更に昔である。道が途絶えて1回目は失敗していた。その後、発掘を手伝っている若い女性に案内してもらい、やっとの思いで、狛坂磨崖仏に辿り着いている。今では、多少行きやすくなっているが、それでも人が近づき難い、山中にある。

この場所に行けない人のために、栗東歴史民俗博物館 <滋賀県栗東市小野223-8>. のホール正面に、複製品の狛坂磨崖仏が展示されている。場所は狛坂磨崖仏←クリック

ここは、まだ誰も案内していない秘めたところである。磨崖仏に興味のある方を連れて行って、この素晴らしい如来さま・菩薩さまに会わせて、感動を味わってもらいたいと思っている。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

「小関越えハイキングコース」は、皆に親しまれ、一度はウォーキングなどで訪れるところである。

長等(ながら)から藤尾を経て京都山科に至る道である。6月2日(木)、磨崖仏も尋ねる「小関越え」フォトウォーキングがあったので参加した。何回かこの小関越えをしたが、磨崖仏を目にした事がないので、是非確認したいと思った。

「地蔵堂」喜一堂の峠から坂道をしばらく下ると藤尾奥町の寂光寺にやって来た。ここに来て、事情が呑み込めた。普通、磨崖仏は野外にあると思い込んでいたが、これが間違いである事に気づいた。案内されたところは堂内の祭壇の奥に、ひときわ大きな優しい表情の阿弥陀さま、左右にも地蔵さまや観音さまなどの菩薩像が垂直に削られた花崗岩に彫られていた。

その場に待っていると、ご住職が来られ説明を受けた。

「もとは山田堂とも藤尾観音堂とも呼ばれていた。この石仏は露仏だったようです。寺前の道は小関越えに通じる道で、人通りも多くて道行く人が清水を飲んでここで一服したようです。その後、萱葺きの小家が建てられ、坊さんが住むようになった」この説明で、磨崖仏が分らなかった謎が判った。

「今日は、阿弥陀さま、左右にも地蔵さまや観音さまなどが、湿っているので赤味をおび何時もより美しい姿です」とご住職が話されていた。毎日ご尊顔しているのだなーと思われた。

「写真は800円で売っていますが、高いのでストロボをたかずに撮影してください」、と真に気さくなご住職であった。

「今日は、近くまで行ってご尊像をみていって下さい」続けて「花崗岩の風化が激しく、触らないように」と注意をされていた。続けて「中央に銘が刻まれ延応二年(1240年)今から約770年前になります」既に風化が始まっており、顔などに欠損部分もあり、日に日に劣化しているように思えた。

「この磨崖仏は、山から突出した花崗岩(高さ278cm、巾566cm)に、大小あわせて15体の仏像と梵字が彫られています」と磨崖仏の際に座っていた助手の女性が説明をされた。

正面に、大きな立像は、5体だけがおられたが、よく見ると、その上下に小さい尊像も彫られていた。

拝観後、裏側に回りこみ、山から突出した花崗岩が、建物にと取り込まれている様子を見て、納得した。

事前の予約と300円の志納金で拝観することができる。

長等(ながら)から藤尾を経て京都山科に至る道である。6月2日(木)、磨崖仏も尋ねる「小関越え」フォトウォーキングがあったので参加した。何回かこの小関越えをしたが、磨崖仏を目にした事がないので、是非確認したいと思った。

「地蔵堂」喜一堂の峠から坂道をしばらく下ると藤尾奥町の寂光寺にやって来た。ここに来て、事情が呑み込めた。普通、磨崖仏は野外にあると思い込んでいたが、これが間違いである事に気づいた。案内されたところは堂内の祭壇の奥に、ひときわ大きな優しい表情の阿弥陀さま、左右にも地蔵さまや観音さまなどの菩薩像が垂直に削られた花崗岩に彫られていた。

その場に待っていると、ご住職が来られ説明を受けた。

「もとは山田堂とも藤尾観音堂とも呼ばれていた。この石仏は露仏だったようです。寺前の道は小関越えに通じる道で、人通りも多くて道行く人が清水を飲んでここで一服したようです。その後、萱葺きの小家が建てられ、坊さんが住むようになった」この説明で、磨崖仏が分らなかった謎が判った。

「今日は、阿弥陀さま、左右にも地蔵さまや観音さまなどが、湿っているので赤味をおび何時もより美しい姿です」とご住職が話されていた。毎日ご尊顔しているのだなーと思われた。

「写真は800円で売っていますが、高いのでストロボをたかずに撮影してください」、と真に気さくなご住職であった。

「今日は、近くまで行ってご尊像をみていって下さい」続けて「花崗岩の風化が激しく、触らないように」と注意をされていた。続けて「中央に銘が刻まれ延応二年(1240年)今から約770年前になります」既に風化が始まっており、顔などに欠損部分もあり、日に日に劣化しているように思えた。

「この磨崖仏は、山から突出した花崗岩(高さ278cm、巾566cm)に、大小あわせて15体の仏像と梵字が彫られています」と磨崖仏の際に座っていた助手の女性が説明をされた。

正面に、大きな立像は、5体だけがおられたが、よく見ると、その上下に小さい尊像も彫られていた。

拝観後、裏側に回りこみ、山から突出した花崗岩が、建物にと取り込まれている様子を見て、納得した。

事前の予約と300円の志納金で拝観することができる。

滋賀の地名については、「石の多いところ」を意味する「シカ(石処)」に由来するという説がある。確かに、「石」に関わる地名として石山、石部があり、「岩」に関わる地名として岩根がある。

滋賀県湖南市(旧・甲西町)には、野洲川の北側に東西に丘状の岩根山がある。別名、十二坊とも呼ばれている。この山の周辺には磨崖仏が多くあることで知られている中で、岩根山中腹の車谷という谷間にいった。

道標探しで、花園・花園東口・岩根から朝国辺りをうろついていたところ、岩根小学校←クリック近くで不動磨崖仏の案内があったので、川沿いの山道を上っていくと、突如、磨崖仏が現れた。

表示板には、高さ620cm・幅198cmの自然石に彫られ、像高425cm・肘幅210cm・顔幅80cmという大きな磨崖仏で、右手には長さ230cmもある宝剣を持って立つ。江戸時代の作といわれ、通称「車谷不動」と呼ばれていた。

そもそも、不動明王は「お不動さん」の名で親しまれているが、いきどおりいかっている顔をした恐ろしげな姿である。最も救い難い者でも脅し、威圧して力ずくで救うために、忿怒(ふんど)の姿をしている。また、悪魔を降服させ、様々な難関を打ち破る極めて積極的な大日如来さまである。

車谷不動明王像は、目鼻立ちもしっかりしていることからして、まだ摩滅もない。顔は憤怒相をし、右手に宝剣を持ち、左手に縄を持っている。右足は大地に置き、左足は膝を軽くまげていた。見上げるような大きな磨崖仏であるので、確かに迫力がある。だけど、不動明王←クリックは睨み、牙もあり恐ろしい顔付きをしているのだが、この車谷不動明王さんは差し迫ってくる「おどろおどろ」さに欠けるように思えた。

ところで、磨崖仏の手前には小さなやしろが設けられ、花が手向けられていた。地元の人達に大事にされているようだ。

滋賀県湖南市(旧・甲西町)には、野洲川の北側に東西に丘状の岩根山がある。別名、十二坊とも呼ばれている。この山の周辺には磨崖仏が多くあることで知られている中で、岩根山中腹の車谷という谷間にいった。

道標探しで、花園・花園東口・岩根から朝国辺りをうろついていたところ、岩根小学校←クリック近くで不動磨崖仏の案内があったので、川沿いの山道を上っていくと、突如、磨崖仏が現れた。

表示板には、高さ620cm・幅198cmの自然石に彫られ、像高425cm・肘幅210cm・顔幅80cmという大きな磨崖仏で、右手には長さ230cmもある宝剣を持って立つ。江戸時代の作といわれ、通称「車谷不動」と呼ばれていた。

そもそも、不動明王は「お不動さん」の名で親しまれているが、いきどおりいかっている顔をした恐ろしげな姿である。最も救い難い者でも脅し、威圧して力ずくで救うために、忿怒(ふんど)の姿をしている。また、悪魔を降服させ、様々な難関を打ち破る極めて積極的な大日如来さまである。

車谷不動明王像は、目鼻立ちもしっかりしていることからして、まだ摩滅もない。顔は憤怒相をし、右手に宝剣を持ち、左手に縄を持っている。右足は大地に置き、左足は膝を軽くまげていた。見上げるような大きな磨崖仏であるので、確かに迫力がある。だけど、不動明王←クリックは睨み、牙もあり恐ろしい顔付きをしているのだが、この車谷不動明王さんは差し迫ってくる「おどろおどろ」さに欠けるように思えた。

ところで、磨崖仏の手前には小さなやしろが設けられ、花が手向けられていた。地元の人達に大事にされているようだ。

野洲市民である私は、野洲中学校の東側につけられた遊歩道を歩く事がよくある。田中山(相場振山)の山麓に位置し、殆ど人影もなく森林に囲まれ静寂なところである。時折、キジに出会うことがある。突然、静寂を突き破り、激しい羽音をさせて飛び立つことがある。キジが驚いているのだが、それ以上に私が驚いてしまう。

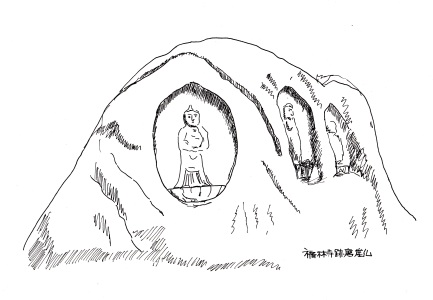

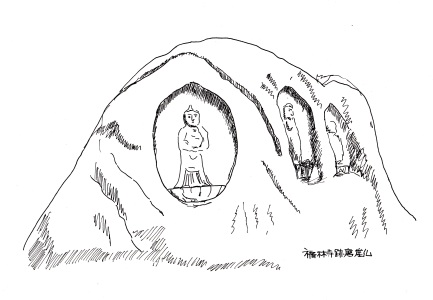

この遊歩道に沿って水が涸れた小川がある。その小川にかかる橋を渡り、細いが手入れされた林道を10mほど進むと、福林寺跡の磨崖仏がある。大きな石に左から観音さまと2体の阿弥陀さんの三尊が彫られていた。

やはり目に付くのは、親しみを感じる顔立ちの観音さまだ。如来様ほど恐れ多い存在でもない観音さまは、身近な存在でもあるので、より親しみを感じるようだ。

写生してみると、様々のところが観えてくる。「三尊とも、仏身から発する光明を表現したものであろう舟形に彫り込まれている。蓮華台に立つ像高は目測30㎝~40㎝程度であった。それにしても、如来様は観音像に比べて風雨に曝され損傷していた。特に、右端の如来様の傷みはひどかった」など。

表示板には、観音菩薩像は、室町時代初期の作風と記載されている。私にはどうしてこの時代と断定されたのかわからない。追々、磨崖仏を探索しているうちに判ってくるだろう。

それにしても、ノミの跡が痛々しい。

それにしても、ノミの跡が痛々しい。

誰かが、ここで切り離し持ち帰ろうとしたが、途中で断念した痕跡である。

野洲町史には、大正9年の調査報告書に「近年コノ礎石ニ彫刻セル仏像ヲ取ラムセルモノアリ」と記述され、「当時大部分は、大阪、堺の富豪の庭に持ち去られた」と書かれていた。

大正11年「滋賀県史蹟名勝天然記念物調査報告書概要」は四個の花崗岩に合計22体の立像が彫刻されていることを確認している。そのとき、既に一つの石の三面が「各面かきとられ」ていること、他の二つの石が「大阪地方に売却せられたりと云ふ」ことも記録されている。

余談だが、ここから持ち出された「九重石塔」は大阪城内にあったけれど、再び、この地に来られた。いまなお、大阪、堺の富豪の庭に秘かに持ち込まれた仏像は、再びこの地に戻ってくるだろうか。

この遊歩道に沿って水が涸れた小川がある。その小川にかかる橋を渡り、細いが手入れされた林道を10mほど進むと、福林寺跡の磨崖仏がある。大きな石に左から観音さまと2体の阿弥陀さんの三尊が彫られていた。

やはり目に付くのは、親しみを感じる顔立ちの観音さまだ。如来様ほど恐れ多い存在でもない観音さまは、身近な存在でもあるので、より親しみを感じるようだ。

写生してみると、様々のところが観えてくる。「三尊とも、仏身から発する光明を表現したものであろう舟形に彫り込まれている。蓮華台に立つ像高は目測30㎝~40㎝程度であった。それにしても、如来様は観音像に比べて風雨に曝され損傷していた。特に、右端の如来様の傷みはひどかった」など。

表示板には、観音菩薩像は、室町時代初期の作風と記載されている。私にはどうしてこの時代と断定されたのかわからない。追々、磨崖仏を探索しているうちに判ってくるだろう。

それにしても、ノミの跡が痛々しい。

それにしても、ノミの跡が痛々しい。誰かが、ここで切り離し持ち帰ろうとしたが、途中で断念した痕跡である。

野洲町史には、大正9年の調査報告書に「近年コノ礎石ニ彫刻セル仏像ヲ取ラムセルモノアリ」と記述され、「当時大部分は、大阪、堺の富豪の庭に持ち去られた」と書かれていた。

大正11年「滋賀県史蹟名勝天然記念物調査報告書概要」は四個の花崗岩に合計22体の立像が彫刻されていることを確認している。そのとき、既に一つの石の三面が「各面かきとられ」ていること、他の二つの石が「大阪地方に売却せられたりと云ふ」ことも記録されている。

余談だが、ここから持ち出された「九重石塔」は大阪城内にあったけれど、再び、この地に来られた。いまなお、大阪、堺の富豪の庭に秘かに持ち込まれた仏像は、再びこの地に戻ってくるだろうか。