2015年04月09日 白いカタクリ草/福井・文殊山

私は滋賀県の在住者だが、カタクリ草は、群生している規模と言い、一つひとつの大きさも、当県より福井県の方が優れていると思っていたので、桜の咲くころになると、福井に足が向いてしまう。 今回は鯖江市と福井市の境に連なる文殊山へ向かった。

問題は、ここに行く交通の便が悪さだ。一時間当たりの列車本数が1本多くて2本。その上、青春きっぷを活用したので、トータル10時間を要してしまった。でもいいこともある。この特別格安きっぷによる交通費は、二分の一、特急券を使ったとして三分の一で済んだことだ。 たまたまだが、北鯖江駅に降り立つと、山仲間の知人のグループで出会った。我々と同じような考え方して、福井のカタクリの開花時期に合わせた青春きっぷを利用していた。

日付: 4月4日(土)

山名: 文殊山

コース: JR北鯖江駅(10:00)~酒清水参道口(10:20)~橋立山(11:20)

~350m三角点(奥の院)(12:10)~文殊山本堂(13:10)~

二上駐車場(14:30)~JR大士呂駅(15:17)

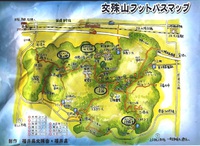

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。

清水参道口~橋立山の間は、人に出会わなかったが、奥の院~文殊山では大勢の人で賑わっていた。

「ここには毎日来ています」、と地元の人が話しかけてきた。「どうして」と返事をするとにやりとしていた。少ししてから解ったのだが、文殊山の標高は365m。この数値の語呂合わせで365日だった。また、文殊山本堂で店を開いていたオジサンは「この10年で花山として人気になり、訪れる人が増えた」、と言っておられた。

目当てのカタクリ草は小さな群落が、あちらこちらに見られた、文殊山周辺では大きな群落をつくっていた。最近山野草といえども、管理下の庇護のもとに育てられ、野性味が欠ける傾向がみられるが、ここではロープも張られていない、なすがままの野趣にあふれていた。

この一帯はカタクリ草に混じって数々の山野草にも出会った。仲間は、日ごろ蓄えてきた山野草の知識を競うように次から次へと山野草を見出しては、名前を言い当てていた。

春蘭・猫の目草・イカリソウ・ ショウジョバカマ・キクザキイチゲソウ・エンレイソウ・各種のスミレ・ヒメニラ・ヤマエンゴサク・ヤマワサビ・タムシバ・・・・・・などきりがない。

私は名前がわからないけど、一度や二度出合い馴染のある花もあった。花談義に加わることが出来たのは、モクレンの花に似たタムシバかコブシの見分け方だけであった。結局葉っぱが見られなかったので、タムシバだった。

問題は、ここに行く交通の便が悪さだ。一時間当たりの列車本数が1本多くて2本。その上、青春きっぷを活用したので、トータル10時間を要してしまった。でもいいこともある。この特別格安きっぷによる交通費は、二分の一、特急券を使ったとして三分の一で済んだことだ。 たまたまだが、北鯖江駅に降り立つと、山仲間の知人のグループで出会った。我々と同じような考え方して、福井のカタクリの開花時期に合わせた青春きっぷを利用していた。

日付: 4月4日(土)

山名: 文殊山

コース: JR北鯖江駅(10:00)~酒清水参道口(10:20)~橋立山(11:20)

~350m三角点(奥の院)(12:10)~文殊山本堂(13:10)~

二上駐車場(14:30)~JR大士呂駅(15:17)

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。

制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。清水参道口~橋立山の間は、人に出会わなかったが、奥の院~文殊山では大勢の人で賑わっていた。

「ここには毎日来ています」、と地元の人が話しかけてきた。「どうして」と返事をするとにやりとしていた。少ししてから解ったのだが、文殊山の標高は365m。この数値の語呂合わせで365日だった。また、文殊山本堂で店を開いていたオジサンは「この10年で花山として人気になり、訪れる人が増えた」、と言っておられた。

目当てのカタクリ草は小さな群落が、あちらこちらに見られた、文殊山周辺では大きな群落をつくっていた。最近山野草といえども、管理下の庇護のもとに育てられ、野性味が欠ける傾向がみられるが、ここではロープも張られていない、なすがままの野趣にあふれていた。

この一帯はカタクリ草に混じって数々の山野草にも出会った。仲間は、日ごろ蓄えてきた山野草の知識を競うように次から次へと山野草を見出しては、名前を言い当てていた。

春蘭・猫の目草・イカリソウ・ ショウジョバカマ・キクザキイチゲソウ・エンレイソウ・各種のスミレ・ヒメニラ・ヤマエンゴサク・ヤマワサビ・タムシバ・・・・・・などきりがない。

私は名前がわからないけど、一度や二度出合い馴染のある花もあった。花談義に加わることが出来たのは、モクレンの花に似たタムシバかコブシの見分け方だけであった。結局葉っぱが見られなかったので、タムシバだった。

文殊山本堂 文殊山の山並み

カタクリ草は日が昇ると、人だったら背骨が砕けるほど、「これでもか」と弓なりに反り返る。この姿を期待していた。あいにく、曇り模様で、元気いっぱいの姿を見ることが出来なかったのが残念。

自生している曇り模様のカタクリ草群落

同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。

同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。以前、高山植物の女王とよばれているコマクサがピンク色の花を付けて群生していた中で、いとも簡単に白いコマクサに出会ったことがあった。同じように、カタクリもピンク色をしているのだが、以前からシロバナカタクリを探し求めていた。カタクリの花と今庄(藤倉山)

今回は蕾であったが、シロバナカタクリに出合えたのは幸運であった。

キッコウハグマの不思議と自然への探求/鏡山

彼岸花の多彩な色彩と意味

自然との調和:サギソウの美

オオバノトンボソウの楽園:三上山の攪乱地帯での共生の物語

ウツギの魅力と思い出/花緑公園にて

3年越しに「銀ラン」/野洲市

彼岸花の多彩な色彩と意味

自然との調和:サギソウの美

オオバノトンボソウの楽園:三上山の攪乱地帯での共生の物語

ウツギの魅力と思い出/花緑公園にて

3年越しに「銀ラン」/野洲市

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。