2009年07月21日 ゲートのある赤兎山・大長山

日付: 2009年7月5日(日)

山名: 赤兎山(1628.7m)・大長山(1671.4m)

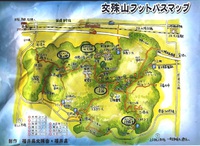

コースタイム: 野洲駅6時30分 小原林道終点10:20~10:30

小原峠11:00 赤兎山経由避難小屋12:30~13:00

小原峠14:00 大長山15:20~25 小原林道終点16:40

林道ゲート17:50

赤兎山・大長山は、近畿から少し離れた福井・石川県との県境にある山である。この山は、「関西の山あるき100選」(旺文社)」の百山に選ばれており中々人気もある。1628.7mとかなり高い標高を短時間で頂きまで踏破できるルートも用意されている。高山に登った満足感が味わえ、特に、6月下旬から7月上旬にはニッコウキスゲが満開になり、多くのハイカーが詰め掛ける。早速、三周ガ岳・夜叉ガ池に引き続いて行くことにした。

ニッコウキスゲは、梅雨時にしか咲かないので真に”やっかい”である。それも、亜高山の草地、湿地で群生する。長雨の中、深山に踏み入って、始めてその姿を拝顔することになる。この時間と体力を使った”やっかい”さが、実に大切なことかも知れない。簡単に出会うことができないことから、その場で、脳裏にはっきりと収めなければならない、この不便さが価値を高めているのかも知れない。

梅雨時であるが比較的天気回りのよい日を見定めて、気心が合った健脚4名で出発した。このメンバーの中に、昨日赤兎山に近い法恩寺山に行ってきたと平然と言ってのけるスタミナのある女性もいた。 高速道路料金の土日祭日の1000円乗り放題時代になり、滋賀からの遠出も苦にしなくなった。いつも計画を立案してくれる気のよいH氏運転で約4時間走らした。福井北IC~R416~R157小原集落に入り、小原林道を約10Km走って登山口の駐車場に着いた。

途中、九頭竜川を越えてR157を通過した際、”雁が原スキー場”の表示板があった。来たことがあるところだ。突然、青春の頃、友達の下宿に1カ月程転がり込み、雁が原スキー場に通ったことが甦ってきた。下宿でたむろしていると邪魔になるので、吹雪であろうが、毎日出かけた。無論、リフトには乗らずに朝早くから夕方までもっぱら登っては滑っていた。腹が減ると2ツのにぎりめしだけ。お金もない。唯一、贅沢をしたのが茶店の”ぜんざい”であった。今思い返すとこの時から山で”ぜんざい”を食べるのが好むようになったようだ。

昔を振り返ることより、今どう生きるかにウエイトを置くようにしているのだが…。過去の時間に迷い込んだようだ。

登山口の駐車場には、既に50~60台程度自動車が駐車場を埋め尽くしていた。 福井・石川・金沢ナンバーが多かったが大阪・滋賀もあった。いずれにしても、地元の人が多いようで、 ニッコウキスゲの見頃の時期はよくご存知のようだ。

10時を過ぎた遅い出発となった。 今回の道程はハイキングコースを選んでいるので、色々の人達がやってきている。ノルディックウォーキングのスタイルをした赤と黒ファション性のある軽快な服装をした4~5人の若者に混じって行動を起こした。我々のくすんだ色合いの出で立ちとは大違いで、時の流れを痛感した。

気安く挨拶を交わしてきたので「どこまで」と聞くと、

「今日は時間もあまりないので、赤兎山は止めて、大長山だけにする」「そう」と相槌をして

「我々は歩くのが遅いので先に行って」と言って道を譲った。さすが、若者の足は速く見ている間に森林に消えてしまった。

小原峠までは、鬱蒼とした森林帯での沢沿いに付けられた山道であった。サラサラという沢の音・鳥のさえずる鳴き声・時折吹く風の音など予想以上に色々の音があることに気づきながら日常生活から別世界に入っていった。我々は、咲く草花の名前を「あれでもない、これでもない」と確認しながらゆっくりと高度を上げていった。あまり美しくない花である”ひとりしずか”が草むらに咲いていた。これは、”ふたりしずか”ではとの話が及んだ。最近、少し山野草について名前・謂れも少し分かってきたので、何とか会話に入って話しが通じるようになってきた。

そうこうしているうちに、赤兎山・大長山の分岐点である小原峠にやって来た。深いブナ林に囲まれた僅かな空き地に、大勢の人達があっちこっちで休憩していたので、我々も仲間に入った。一休みして、赤兎山方面に向かった。いきなり急登となった。大船山への分岐点を通り越すとあっさりと赤兎山山頂に出た。

頂上手前で「エーデルワイスが咲いている」と言う声が聞こえたので、覗き込むとウスユキソウ(エーデルワイス)のつぼみが見られた。知れ渡っている名前とは異なって地味な花であった。銀白色の毛が密生した薄い雪をかぶったようであった。寒さを守るために防寒着を着ているようだ。また、滋賀県では、すでに”ささゆり”は盛りが過ぎ去ったようだが、これから盛りを迎えていた。 ここは高度1500~1600mであり、やはり肌寒く、植物の生育が遅いことから環境的にも過酷なところである。

展望はかすみがかかり遠くが見えない、その上に、馴染みの山もないので、この先にある赤池の高層湿原・避難小屋に向かった。

高層湿原の赤池付近のニッコウキスゲ

ニッコウキスゲ ウスユキソウ ささゆり (写真をクリックすると拡大)

標高1628m の赤兎山の山頂より,東方の尾根を下っていくと赤兎平と呼ばれる広い緩斜面が展開していた。丸みを持った山容で兎のような形から赤兎山と呼ばれるようになったのであろう。低木も少なく,草原のようななだらかな尾根だ。そこに、ニッコウキスゲのお花畑が広がっていた。尾根の鞍部には,通称「赤池」と呼ばれている池塘があった。

若いカップルは、花を覗き込んで仲良く何やら話し込んでいたり、老夫婦は、お互いの写真を撮り合ったり、ビール片手に瞑想に耽っている人、中には、どっかりと座り込んで、丹念に写生をして葉っぱ1枚ずつ色彩を確認しながら写生をしている人も居られた。めいめい、自然の素晴らしい贈り物に堪能していた。完全に時間の座標から外れ無私無欲の没我の世界に引き込まれていた。

今度は、極楽浄土を彷彿させる雄国沼のニッコウキスゲに出会ってみたい。

木道からのニッコウキスゲ

赤兎山経由避難小屋を13:00出発し、来た道を戻り小原峠に到着したのが、14:00。今回は、これで終わろうとしたところ、メンバーから、これから大長山に行こうと提案があった。意外な提案であった。 山道は、整備されており危険な箇所はないので、兎に角、時間が許す限り進むことにした。

大長山に向かう山道に足を踏み入れると、遠くからでも直ぐに分かる派手なノルディックウォーキングのスタイルの若者が元気に戻ってきた。我々は、これから行くと言うと、けげんな顔つきで、「時間も遅いし、これから遠いよ」とのアドバイスであった。足の速い彼らからの指摘で、若干心配になったが、とりあえず、刈安山までと目標を定めた足を進めた。

頭にもたげて来たことがあった。小原林道には、ゲートが設けられて、入山の際、一人300円の地域環境保護協力金が徴収された。そして、”お知らせ”を渡されていた。読み返すと、ゲートは、夏季(6月中旬~8月31日:07:00~18:00)冬期(9月1日~積雪規制:07:00~17:00)。要するに、午後6時以降は通行止めになることを漠然とは分かっていようであったが、現実味を帯びてきた。

降りてくる人達には、次々と出会うが、登っていく人は皆無である。刈安山で最後の下山客と出合った。これから大長山間には誰もいない。だが、誰一人帰ろうと言わない。時間との勝負となった。

三角点での高度計 歓喜の雄たけび (写真をクリックすると拡大)

時間的に3時半を目途にして引返すことを決めていたが、あの鞍部まで…ここに到達すると、あの頂きに…と。次々と詰めていった。ついに大長山、3時19分、1620m(実質1671.4m)の三角点に到着した。ここにも一面ニッコウキスゲが咲いていたが、時間が気になり観賞する余裕すらない。

5分休憩をして直ちに下山を開始した。ころがるように足を出していった。全員汗だくだが、歩き続けた。やっとの思いで、自動車駐車場に16:40到着。あれほど駐車場にあった自動車は、ぽつんと1台だけ。すぐさま出発。ゲートまで結構長い、ゲートに辿り着いたのが10分前であった。

無情なゲート (写真をクリックすると拡大)

閉鎖を準備中の係員が、話しかけてきた。「もー誰もおらんか」

閉鎖を準備中の係員が、話しかけてきた。「もー誰もおらんか」

「我々が最後だ」と言うと

「ゲートを閉める」と言いながら、錠前もかけ完全閉鎖した。そして係員は真顔で、

「もし閉鎖時間に遅れたら、一晩ゲート内側で泊まってもらう」間一発であった。

ゲートを越えた広場でお茶を沸かして一息いれた。各々、家に携帯電話を入れたが、ここは、山深く通じない。要するに、連絡にも事欠くところだ。

ここは、気をつけてください。

日1回 please click

![]()

にほんブログ村

ニッコウキスゲ綺麗です~^^

その馬力と気力・・・大したものです。

中高年の登山くれぐれも気を付けて楽しんで頂きたいです。

いつも元気で歩かれているnonioさん~ 羨ましいです。

at 2009年07月22日 17:47

at 2009年07月22日 17:47