三重県といえば、浮かぶものは伊勢神宮・松阪牛・ 赤福餅などだが、春めいてくると、私が思いを寄せるのが梅林である。

どう云ういきさつで、三重県の梅林に出かけるようになったか定かではないが、 2017年、 しだれ梅の結城神社 に始まり、2018年 鈴鹿の森庭園( 梅に導かれあれこれ)、今回は、三重県北部に位置する"いなべ市農業公園”に赴いた。これで、三重県の梅林へ3年連続だ。

ここは、 これまでの梅林と趣が違って、広大な鈴鹿山脈を遠望しながら、眼下に色鮮やかな梅の景色が広がっていた。東海地区最大級と称されただけあって100種類・4,000本の梅が咲き乱れていた。ただ、残念なことに、この日は、鈴鹿山脈に雪がなかった。

平日であったが、自動車の長い行列となった。梅林公園への入場料が大人一人500円だが、駐車料金は無料。

どう云ういきさつで、三重県の梅林に出かけるようになったか定かではないが、 2017年、 しだれ梅の結城神社 に始まり、2018年 鈴鹿の森庭園( 梅に導かれあれこれ)、今回は、三重県北部に位置する"いなべ市農業公園”に赴いた。これで、三重県の梅林へ3年連続だ。

ここは、 これまでの梅林と趣が違って、広大な鈴鹿山脈を遠望しながら、眼下に色鮮やかな梅の景色が広がっていた。東海地区最大級と称されただけあって100種類・4,000本の梅が咲き乱れていた。ただ、残念なことに、この日は、鈴鹿山脈に雪がなかった。

平日であったが、自動車の長い行列となった。梅林公園への入場料が大人一人500円だが、駐車料金は無料。

湖国に春を告げる「びわ湖開き」も終わり、直ぐそこに春が迫ってきた。この時期になると、桜の開花状況が話題になる。

この冬は、観測史上最高気温を更新した地域があったように、気温が平年よりもかなり高く、全国的に桜の開花が早いようだ。

ソメイヨシノが咲かない奄美・沖縄地方では、“カンヒザクラ“(寒緋桜)が、1月7日宮古島、1月10日那覇に開花したようだ。3月16日東京都内を歩くと、カンヒザクラとオオシマザクラの雑種である“カンザクラ”などが咲き誇り春爛漫を思わせる風景がそこかしこにあったとの報道がされていた。

ソメイヨシノの桜前線より一足早く春を知らせるのが、寒緋桜。

さて、3月18日、三上山の山麓の近江富士花緑公園を歩いている時、山仲間のMさんの妹さんに久し振りに出合った。立ち話の中で、「桜がきれいネ」と・・・・・。ソメイヨシノの蕾は、固く咲く気配もないのにと一瞬戸惑ってしまった。が、そこは、よく通る道筋に咲く桜だが、桜にしては赤みを帯びていたので、意識して観ていなかったようだ。

帰りに寄ってみると、 桜は、緋紅色の花びらがうつむきがちに開花していた。一味違った趣が漂っていた。緋紅色と云っても分かりにくい色だが、やや黄色みのある鮮やかな赤色である。茜色は「やや暗い赤」のイメージだが、緋色は「鮮やかな赤」である。

この桜の名前が分からなかったので、ふるさと館の方に確認した。やはり、思っていた通りの寒緋桜であった。この桜は、沖縄ではヒカンザクラ(緋寒桜)とも言われるが、本土のヒガンザクラ(彼岸桜)と混同されるためカンヒザクラと呼ぶことが多いらしいとも、教えてもらった。

この冬は、観測史上最高気温を更新した地域があったように、気温が平年よりもかなり高く、全国的に桜の開花が早いようだ。

ソメイヨシノが咲かない奄美・沖縄地方では、“カンヒザクラ“(寒緋桜)が、1月7日宮古島、1月10日那覇に開花したようだ。3月16日東京都内を歩くと、カンヒザクラとオオシマザクラの雑種である“カンザクラ”などが咲き誇り春爛漫を思わせる風景がそこかしこにあったとの報道がされていた。

ソメイヨシノの桜前線より一足早く春を知らせるのが、寒緋桜。

さて、3月18日、三上山の山麓の近江富士花緑公園を歩いている時、山仲間のMさんの妹さんに久し振りに出合った。立ち話の中で、「桜がきれいネ」と・・・・・。ソメイヨシノの蕾は、固く咲く気配もないのにと一瞬戸惑ってしまった。が、そこは、よく通る道筋に咲く桜だが、桜にしては赤みを帯びていたので、意識して観ていなかったようだ。

帰りに寄ってみると、 桜は、緋紅色の花びらがうつむきがちに開花していた。一味違った趣が漂っていた。緋紅色と云っても分かりにくい色だが、やや黄色みのある鮮やかな赤色である。茜色は「やや暗い赤」のイメージだが、緋色は「鮮やかな赤」である。

この桜の名前が分からなかったので、ふるさと館の方に確認した。やはり、思っていた通りの寒緋桜であった。この桜は、沖縄ではヒカンザクラ(緋寒桜)とも言われるが、本土のヒガンザクラ(彼岸桜)と混同されるためカンヒザクラと呼ぶことが多いらしいとも、教えてもらった。

タグ :寒緋桜

一昔前、何でも試したがり屋の園芸のメンバーから、ジャガイモを黒マルチに覆って栽培しているところを見せてもらったことがあった。黒マルチシートを剥がすと、むき出しのジャガイモがゴロゴロ。 その当時、黒マルチが高価で、干し草、敷きわらなどの天然マルチが主流だった。この栽培に、「なぜ、黒マルチを敷くのであろう」との思いだけで、関心もなかった。

それはともかくとして、近年、私の周りの畑に、やたらとジャガイモ栽培に黒マルチが敷かれてきた。

黒マルチは土の乾燥や雑草防止と地温を上げることくらいに使用されていると、思っていたが、そうではないようだった。

ジャガイモの株に出た茎が膨らんで芋になってくると、日光に晒され、緑化してしまう。だから、何回も株元の土寄せをしていた。それはそうと、日光が遮断できる黒マルチを施すと、土寄せをしなくてもよいことに思い当った。まさしく手間がなくなるということだ。

長年培ってきた方法を変えるとなると、ちょとしたことだが色々ある。 問題は、黒マルチ緑化対策が充分なのか、株周りの露出部を最小限にマルチを張れるか、もうひとつは、堆肥の入れ方。

取り敢えず、黒マルチにナイフで十文字の切れ込みを入れて、ジャガイモ栽培を試みた。シートがかぶっていれば問題がないが、株周辺の露出部が広いところでは、緑化してしまった。 出来るだけ日光を遮るため、株周辺の切り込み面積を小さくさせたいのだが・・・・・。

取り敢えず、黒マルチにナイフで十文字の切れ込みを入れて、ジャガイモ栽培を試みた。シートがかぶっていれば問題がないが、株周辺の露出部が広いところでは、緑化してしまった。 出来るだけ日光を遮るため、株周辺の切り込み面積を小さくさせたいのだが・・・・・。

それではと、種イモを植えつけた箇所に縦方向にだけ切り込みを入れ、シートを幾分縦方向に引っ張り、シート押え用具を打ち込んで露出部を出来るだけ最小にしたが、充分とは言えなかった。

何回も試作している内に、種イモを植えつけた箇所に切り込みを入れずに、発芽して黒マルチを押し上げてくるので、その部分だけ、横方向に切り目を入れ、黒マルチを横方向に引っ張りシート押え用具を打ち込んで露出部を最小限にして、おおむね問題を解決できた。尚、シートの端は全て、埋めてしまうことだ。そうすれば、マルチの四方がしっかりと固定化できるので風などでめくれることがない。

2016年から現在まで3年かかりだ。植物に関わる問題を見極めるには、生長するまで待たなければならないので、やたら時間がかかる。

ジャガイモの追肥の入れ方だ。植え付けから約30日経った頃に、芽かきを行う時と同時期に追肥、そして、発芽して20日ほどすると土の中で実が肥大し始める頃に、追肥が一般に推奨されている。

ところで、畝が黒マルチで覆われるので、追肥がやりにくい。元肥をやる時に、追肥も同時に行えないか・・・・・。

元肥としては、無料配布されている草木の腐熟堆肥をふんだんに鋤きこみ。 更に、30~35cmで種芋を並べて芋と芋の間に一握りの魚かす粉末と油かすなど配合した自家製の発酵有機肥料を施肥している。そこに、複合化学肥料も元肥として育ててみた。

全く追肥しなかった結果、肥料切れで見事失敗に終わった。私は「きたあかり」を主に育てているのだが、この品種は元々、クズ芋ができやすい傾向あるのだが、全体に小ぶりで、ピンポイント玉のクズ芋が多量に発生してしまった。

昨年は、試しに、一度に溶け出さないように表面を樹脂などで覆われた、緩効性の被覆複合肥料化学肥料を買い求めた。

この化学肥料を一握り、元肥として施肥した。この方法で追肥せずに結構うまくいったので、今年も再現してみようと考えている。

念のために、元肥には石灰はやらないことだ。㏗の高い土壌を好む「ほうれん草」の前作でも、イモの表皮が「あばた状」のそうか病が発生したことがあったので、注意をしている。無論5年程度ジャガイモが連作していない畝を選択している。

3月14日 畝つくり 4月10日 発芽 5月26日 生長 6月14日 収穫

それはともかくとして、近年、私の周りの畑に、やたらとジャガイモ栽培に黒マルチが敷かれてきた。

黒マルチは土の乾燥や雑草防止と地温を上げることくらいに使用されていると、思っていたが、そうではないようだった。

ジャガイモの株に出た茎が膨らんで芋になってくると、日光に晒され、緑化してしまう。だから、何回も株元の土寄せをしていた。それはそうと、日光が遮断できる黒マルチを施すと、土寄せをしなくてもよいことに思い当った。まさしく手間がなくなるということだ。

長年培ってきた方法を変えるとなると、ちょとしたことだが色々ある。 問題は、黒マルチ緑化対策が充分なのか、株周りの露出部を最小限にマルチを張れるか、もうひとつは、堆肥の入れ方。

取り敢えず、黒マルチにナイフで十文字の切れ込みを入れて、ジャガイモ栽培を試みた。シートがかぶっていれば問題がないが、株周辺の露出部が広いところでは、緑化してしまった。 出来るだけ日光を遮るため、株周辺の切り込み面積を小さくさせたいのだが・・・・・。

取り敢えず、黒マルチにナイフで十文字の切れ込みを入れて、ジャガイモ栽培を試みた。シートがかぶっていれば問題がないが、株周辺の露出部が広いところでは、緑化してしまった。 出来るだけ日光を遮るため、株周辺の切り込み面積を小さくさせたいのだが・・・・・。それではと、種イモを植えつけた箇所に縦方向にだけ切り込みを入れ、シートを幾分縦方向に引っ張り、シート押え用具を打ち込んで露出部を出来るだけ最小にしたが、充分とは言えなかった。

何回も試作している内に、種イモを植えつけた箇所に切り込みを入れずに、発芽して黒マルチを押し上げてくるので、その部分だけ、横方向に切り目を入れ、黒マルチを横方向に引っ張りシート押え用具を打ち込んで露出部を最小限にして、おおむね問題を解決できた。尚、シートの端は全て、埋めてしまうことだ。そうすれば、マルチの四方がしっかりと固定化できるので風などでめくれることがない。

2016年から現在まで3年かかりだ。植物に関わる問題を見極めるには、生長するまで待たなければならないので、やたら時間がかかる。

ジャガイモの追肥の入れ方だ。植え付けから約30日経った頃に、芽かきを行う時と同時期に追肥、そして、発芽して20日ほどすると土の中で実が肥大し始める頃に、追肥が一般に推奨されている。

ところで、畝が黒マルチで覆われるので、追肥がやりにくい。元肥をやる時に、追肥も同時に行えないか・・・・・。

元肥としては、無料配布されている草木の腐熟堆肥をふんだんに鋤きこみ。 更に、30~35cmで種芋を並べて芋と芋の間に一握りの魚かす粉末と油かすなど配合した自家製の発酵有機肥料を施肥している。そこに、複合化学肥料も元肥として育ててみた。

全く追肥しなかった結果、肥料切れで見事失敗に終わった。私は「きたあかり」を主に育てているのだが、この品種は元々、クズ芋ができやすい傾向あるのだが、全体に小ぶりで、ピンポイント玉のクズ芋が多量に発生してしまった。

昨年は、試しに、一度に溶け出さないように表面を樹脂などで覆われた、緩効性の被覆複合肥料化学肥料を買い求めた。

この化学肥料を一握り、元肥として施肥した。この方法で追肥せずに結構うまくいったので、今年も再現してみようと考えている。

念のために、元肥には石灰はやらないことだ。㏗の高い土壌を好む「ほうれん草」の前作でも、イモの表皮が「あばた状」のそうか病が発生したことがあったので、注意をしている。無論5年程度ジャガイモが連作していない畝を選択している。

3月14日 畝つくり 4月10日 発芽 5月26日 生長 6月14日 収穫

湖東平野の山裾の国道307号を辿り、紅葉の「湖東三山」に出掛けてみた。

国宝級寺院の百済寺・金剛輪寺・西明寺が直線距離にして7km、歩いて9.5kmの区間に、仲良く並んでいた。そのつくりは、鈴鹿山系からのなだらかな斜面の中腹に本堂を構え、いずれも山門から本堂まで、登り坂の参道が敷かれていた。

琵琶湖の東側、この奥まった湖東エリアに3ツもの名刹が集中したのは、琵琶湖越しの延暦寺の影響力が及んだのであろう。

日本紅葉100選にも選ばれた湖東三山は、紅葉シーズンの土・日ともなると、道路は大渋滞になる。だから、平日に訪れることにした。また、一つひとつの寺を丁寧に観覧したかったので、日を改めてお参りすることにした。 さて、紅葉の時期の見どころは満載で、撮った写真の枚数は、膨大となったが、一か所で2枚に絞ってみた。

金剛輪寺

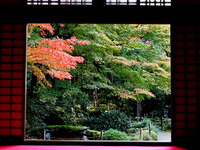

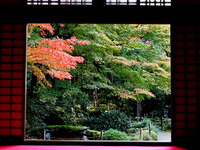

金剛輪寺の参道には、受付から石段を登りつめて本堂まで、黒門から始まり赤門・白門・二天門と数々の門構えがされていた。 真紅に染まった紅葉に惹かれて、白門を潜り、本坊明寿院に寄り道。 この庭園は、南・東・北の三方を囲むようにスケールの大きい庭園で、桃山、江戸初期、江戸中期と時代の少しずつ趣向の違う庭づくりがされていた。所謂、池泉回遊・鑑賞式庭園である。

中心に池を設け、自然の山水の景色を模した東・北庭を回遊した。印象に残ったのは、一番手前の落ち着いた雰囲気を醸し出している南庭であった。座敷に座ってゆっくりとその眺望を楽しんだ。

ここで一息ついて、一気に二天門まで長い参道を登り詰め、本堂や三重塔などの伽藍まで足を運んだ。残念ながら、目当ての「血染めのもみじ」と称する紅葉が見られなかった。むしろ、風車をお供えした千体地蔵参道が、私を惹きつけてしまったようだ。

最後に、どっしり構えられた黒門を後にして、何時も見かけるおみやげ屋さんの「松茸」などを物色しながら、帰宅した。

西明寺

警備員の導きにより、高速道路をまたぐ様につけられた橋を渡り、本坊近くに設けられた駐車場から入場した。だが、この受付は参道の途中だった。 仕方なく、惣門まで引返して参道をそぞろ歩きをした。白洲正子も「高速道路で参道を断ちきるとは、歴史を断絶」とかなりのお怒りだ。

さて、この寺院の中で最も秋の色感を覚えたのが、受付近くの石段から上を眺めた色とりどりの紅葉だった。

更に、石段を登りつめ、二天門を通り抜けると、釘を一本も使っていない三重塔を目にした。総檜の優美な姿を脳裏に収めつつ、写真にも切り取った。この塔は、信長の焼き討ちの際、「寺僧の機知により、山門近くの房舎を激しく燃やし、全山焼失のように見せかけたため、山奥に位置する三重塔は焼失をまぬがれた」と言う逸話が伝えられている。信長は比叡山だけでなく、近江国にある比叡山傘下の天台寺院までも焼き尽くす気だったようだ。

三重塔内の特別拝観料が1,000円だったので、入らなかった。しかし、白洲正子によれば、「天井から柱の隅々まで、極彩色の菩薩像で埋まっている」とのこと、小金を惜しんだのが悔やまれた。

百済寺

見どころは2ツあった。

百済とは、古代の朝鮮半島にあった国家の名前である。つまり、遡って1400年の昔、朝鮮半島からやってきた百済人のために、聖徳太子が百済寺を創建したと言われている。

ここには、「天下遠望の名園」と呼ばれている展望台がつくられていた。 ここから、西方には、太郎坊・比叡山を経て880kmの彼方には「百済国」があった。飛鳥時代に大和政権を支え、当時先進技術をもっていた渡来人が、望郷の想いで母国を偲んだと言われているところである。

山門からの長い階段を登ると、仁王門に大きな草鞋が吊られていた。触れると無病長寿のご利益があるとされ、寺のシンボルとして親しまれてきている。さて、今年(2018年)に大わらじが、8年ぶりに新調された。是非写真に収めておきたかった。

「如意輪観音半跏思惟像」は、今回、私が拝顔した唯一の仏像である。

信長による焼討ちの際、本尊とともに火難を逃れた数少ない仏像のうちのひとつで、室町時代の美の極致と言われている。

この時期、本堂に特別展示されている「如意輪観音半跏思惟像」を格子越しに拝むようになっていた。仕切線の外側であれば、「写真撮影がOK」との売店の女性に承諾を得て、写真に収めることができ、幸運だった。

その姿は、台座に腰掛け、左足を垂らし、右足を立膝して右手をほおにつけ、物思いにふけるようようだ。 実際の顔立ちは、もっとふっくらされているのだが、見下ろす角度から写したので顔立ちが細身になってしまったのが心残りだ。

私の知っていた奈良中尊寺の半跏像・京都広隆寺の半跏像・石山観音の半跏像などと重ね合わせて、どちらが良いとか悪いとかでなく、腕の動作が少し違っていたことに気付いた。いずれにしても、半跏像に対面できるとは思いもよらぬことであった。

最後に、拝観料だが、何れも 、一人600円とやや高めであった。自動車の駐車料金が無料なので、差し引くと、まずまずか!

金剛輪寺

西明寺

百済寺

国宝級寺院の百済寺・金剛輪寺・西明寺が直線距離にして7km、歩いて9.5kmの区間に、仲良く並んでいた。そのつくりは、鈴鹿山系からのなだらかな斜面の中腹に本堂を構え、いずれも山門から本堂まで、登り坂の参道が敷かれていた。

琵琶湖の東側、この奥まった湖東エリアに3ツもの名刹が集中したのは、琵琶湖越しの延暦寺の影響力が及んだのであろう。

日本紅葉100選にも選ばれた湖東三山は、紅葉シーズンの土・日ともなると、道路は大渋滞になる。だから、平日に訪れることにした。また、一つひとつの寺を丁寧に観覧したかったので、日を改めてお参りすることにした。 さて、紅葉の時期の見どころは満載で、撮った写真の枚数は、膨大となったが、一か所で2枚に絞ってみた。

金剛輪寺

金剛輪寺の参道には、受付から石段を登りつめて本堂まで、黒門から始まり赤門・白門・二天門と数々の門構えがされていた。 真紅に染まった紅葉に惹かれて、白門を潜り、本坊明寿院に寄り道。 この庭園は、南・東・北の三方を囲むようにスケールの大きい庭園で、桃山、江戸初期、江戸中期と時代の少しずつ趣向の違う庭づくりがされていた。所謂、池泉回遊・鑑賞式庭園である。

中心に池を設け、自然の山水の景色を模した東・北庭を回遊した。印象に残ったのは、一番手前の落ち着いた雰囲気を醸し出している南庭であった。座敷に座ってゆっくりとその眺望を楽しんだ。

ここで一息ついて、一気に二天門まで長い参道を登り詰め、本堂や三重塔などの伽藍まで足を運んだ。残念ながら、目当ての「血染めのもみじ」と称する紅葉が見られなかった。むしろ、風車をお供えした千体地蔵参道が、私を惹きつけてしまったようだ。

最後に、どっしり構えられた黒門を後にして、何時も見かけるおみやげ屋さんの「松茸」などを物色しながら、帰宅した。

西明寺

警備員の導きにより、高速道路をまたぐ様につけられた橋を渡り、本坊近くに設けられた駐車場から入場した。だが、この受付は参道の途中だった。 仕方なく、惣門まで引返して参道をそぞろ歩きをした。白洲正子も「高速道路で参道を断ちきるとは、歴史を断絶」とかなりのお怒りだ。

さて、この寺院の中で最も秋の色感を覚えたのが、受付近くの石段から上を眺めた色とりどりの紅葉だった。

更に、石段を登りつめ、二天門を通り抜けると、釘を一本も使っていない三重塔を目にした。総檜の優美な姿を脳裏に収めつつ、写真にも切り取った。この塔は、信長の焼き討ちの際、「寺僧の機知により、山門近くの房舎を激しく燃やし、全山焼失のように見せかけたため、山奥に位置する三重塔は焼失をまぬがれた」と言う逸話が伝えられている。信長は比叡山だけでなく、近江国にある比叡山傘下の天台寺院までも焼き尽くす気だったようだ。

三重塔内の特別拝観料が1,000円だったので、入らなかった。しかし、白洲正子によれば、「天井から柱の隅々まで、極彩色の菩薩像で埋まっている」とのこと、小金を惜しんだのが悔やまれた。

百済寺

見どころは2ツあった。

百済とは、古代の朝鮮半島にあった国家の名前である。つまり、遡って1400年の昔、朝鮮半島からやってきた百済人のために、聖徳太子が百済寺を創建したと言われている。

ここには、「天下遠望の名園」と呼ばれている展望台がつくられていた。 ここから、西方には、太郎坊・比叡山を経て880kmの彼方には「百済国」があった。飛鳥時代に大和政権を支え、当時先進技術をもっていた渡来人が、望郷の想いで母国を偲んだと言われているところである。

山門からの長い階段を登ると、仁王門に大きな草鞋が吊られていた。触れると無病長寿のご利益があるとされ、寺のシンボルとして親しまれてきている。さて、今年(2018年)に大わらじが、8年ぶりに新調された。是非写真に収めておきたかった。

「如意輪観音半跏思惟像」は、今回、私が拝顔した唯一の仏像である。

信長による焼討ちの際、本尊とともに火難を逃れた数少ない仏像のうちのひとつで、室町時代の美の極致と言われている。

この時期、本堂に特別展示されている「如意輪観音半跏思惟像」を格子越しに拝むようになっていた。仕切線の外側であれば、「写真撮影がOK」との売店の女性に承諾を得て、写真に収めることができ、幸運だった。

その姿は、台座に腰掛け、左足を垂らし、右足を立膝して右手をほおにつけ、物思いにふけるようようだ。 実際の顔立ちは、もっとふっくらされているのだが、見下ろす角度から写したので顔立ちが細身になってしまったのが心残りだ。

私の知っていた奈良中尊寺の半跏像・京都広隆寺の半跏像・石山観音の半跏像などと重ね合わせて、どちらが良いとか悪いとかでなく、腕の動作が少し違っていたことに気付いた。いずれにしても、半跏像に対面できるとは思いもよらぬことであった。

最後に、拝観料だが、何れも 、一人600円とやや高めであった。自動車の駐車料金が無料なので、差し引くと、まずまずか!

金剛輪寺

西明寺

百済寺

如意輪観音半跏思惟像(百済寺)

平成30年第3回目「初冬の南陵見晴らしコースから源流コース」歩行距離8㎞に参加した。南陵から公園全体を見渡し、第4キャンプで昼食。

この日は、今年一番の冷え込みで、身も心も冷え込んでしまった。

ところで、思いもよらないキノコを目撃した。今まで、観賞用のキノコ(色彩豊かなキノコ達/希望が丘)には、出合ったが、食べられるキノコに出合うとは予想すらしていなかった。

道端に放置されていた短い切株に、ナメコがびっしりついていた。

ボランティア仲間は、少し口にして「間違い無し」と言っていた。

昭和の中頃、東北の山々を巡っていた時、初めてナメコ汁を頂いた。この寒さからか、涼冷なところで育ったナメコは、実に美味しかったことが甦ってきた。

先日、比叡山の裾野に夕日が沈み、束の間、太陽の四方八方へ伸び出た残照が辺りをほんのり真っ赤に染めた。はじめて目にした神秘現象だった。

その後も、夕方になると「今日こそ」と思い、繰り返し出掛けた。そこは、比叡山の美しい姿が眺められる、人気もないのびやかな農道である。

この日の西方、いつもと違う鉛色の千切れ雲を見かけた。

「何かが起こる」と高ぶりを覚え、いそいそ出かけた

ねらい目は、夕日が山並に沈んだ後、ほんのひと時だが、雲を美しく輝かせる光景だ。

一点を中心に大規模な放射線状の赤色残光が、比叡山の左半分に現れた。僅か3分のできごとだった。

その後も、夕方になると「今日こそ」と思い、繰り返し出掛けた。そこは、比叡山の美しい姿が眺められる、人気もないのびやかな農道である。

この日の西方、いつもと違う鉛色の千切れ雲を見かけた。

「何かが起こる」と高ぶりを覚え、いそいそ出かけた

ねらい目は、夕日が山並に沈んだ後、ほんのひと時だが、雲を美しく輝かせる光景だ。

一点を中心に大規模な放射線状の赤色残光が、比叡山の左半分に現れた。僅か3分のできごとだった。

師走のマキノ高原にあるメタセコイア並木の様子伺いに赴いた。

韓国ドラマの『冬のソナタ』が火付け役となってメタセコイア並木もすっかり有名になった。まっすぐに伸びる道路に、見栄えのいい高木の三角錐の樹形が、植えつけられると、日本離れしたおしゃれな景観となり、訪れてみたくなるものだ。

赤坂山・寒風の山々はすっかり冬景色。並木道の500本ほどのメタセコイアは、赤茶色の紅葉も既に盛りを過ぎ 、まだいくらか残っている葉っぱが、靄って、淡いセピア色となっていた。

この樹の葉っぱは、針状の細長い葉を持っていた。針葉樹なので、常緑かと思っていた。が、そうでなく秋に紅葉して落葉するのだ。

茎の節に2枚向かい合った枯れた葉は、一枚一枚がばらばらに落ちるのではなく、そよ風で小さな枝ごとポロっと落ちていった。

紅葉を終え、残り葉のタセコイアは、秋の深みから冬の到来へと四季の移ろいを知らせていた。

さて、メタセコイアは、地球上から姿を消したと考えられた。恐竜などでなく現在の生物が出現したとされる新第三紀の古い地層で、落葉樹の化石としてしか観ることができなかった。

ところが、人間が地球上にあらわれるよりもかなり前から、ほとんど姿を変えることなく中国の四川省磨刀渓村の狭い地域に力強く生息していることが、日本の化石学者により示された。だから、メタセコイアは「生きた化石」とも呼ばれている。

その後、人の手厚い保護のもとに、世界中に広がり、このメタセコイアも中国からもたらされたものである。

韓国ドラマの『冬のソナタ』が火付け役となってメタセコイア並木もすっかり有名になった。まっすぐに伸びる道路に、見栄えのいい高木の三角錐の樹形が、植えつけられると、日本離れしたおしゃれな景観となり、訪れてみたくなるものだ。

赤坂山・寒風の山々はすっかり冬景色。並木道の500本ほどのメタセコイアは、赤茶色の紅葉も既に盛りを過ぎ 、まだいくらか残っている葉っぱが、靄って、淡いセピア色となっていた。

この樹の葉っぱは、針状の細長い葉を持っていた。針葉樹なので、常緑かと思っていた。が、そうでなく秋に紅葉して落葉するのだ。

茎の節に2枚向かい合った枯れた葉は、一枚一枚がばらばらに落ちるのではなく、そよ風で小さな枝ごとポロっと落ちていった。

紅葉を終え、残り葉のタセコイアは、秋の深みから冬の到来へと四季の移ろいを知らせていた。

さて、メタセコイアは、地球上から姿を消したと考えられた。恐竜などでなく現在の生物が出現したとされる新第三紀の古い地層で、落葉樹の化石としてしか観ることができなかった。

ところが、人間が地球上にあらわれるよりもかなり前から、ほとんど姿を変えることなく中国の四川省磨刀渓村の狭い地域に力強く生息していることが、日本の化石学者により示された。だから、メタセコイアは「生きた化石」とも呼ばれている。

その後、人の手厚い保護のもとに、世界中に広がり、このメタセコイアも中国からもたらされたものである。

鶏足寺(旧飯福寺)は、滋賀県内1位の人気の高い紅葉スポットだ。写真入りのネットやポスターには、「参道が真っ赤な絨毯」と言う文字が目につく。

平素、ここに訪れる人は疎らだが、紅葉時期になると、JR 木ノ本駅から臨時バスも運転され、バスツアー・自動車などで、続々と人が集まってくる。

私は巨木「逆杉」探しで何回も来ており、己高山(922m)の山中に大勢の僧侶が修行していた鶏足寺跡には訪れていた。でも、ふもとの鶏足寺(旧飯福寺)は素通りだった。

「参道は、早めにいかないと、落ち葉が清掃される」と前々から聞いていたので、朝早く出かけた。

まだ係員のいない臨時駐車場に自動車を止めて、世代閣・己高閣のモミジを見ながらから、「石畳の遊歩道」を通り鶏足寺に向かった。 古橋周辺は冷え込んだ朝だった。

五平餅の旗が立つ売店に日が射し込み、前夜雨でも降ったのであろうか、湿った畑辺りが、靄っていた。木立越しに亀山の茶畑など、琵琶湖の北にある素朴な景観を噛み締めながら、大門跡の石碑が立つ例の参道にやってきた。

早くもカメラを持ってきた年配の人達が「ここが、赤い絨毯の参道か。これが、一番の見どころか」と言っていた。私も、この光景は事前に確認済みだった。

約200本のモミジの参道をひとまとめに見立て、上を見ても下を見ても360°真っ赤な空間を創り出されていた。

自然の風景を取り取り込むのが好きな日本人は、盆栽に仕立てたり、庭園外の自然物などまで借景として楽しんできた。

ここは、小さくもなく間延びした大きさでもない、程好い空間に、自然を見立てている。そして昨日今日に始まった処ではない。

古代から中世、この寺院を中心とした湖北仏教文化圏の中核として極めた歴史的背景の深みが、おもしになっている。だから、大勢の人が集まってくるのだろう。

参道の様子が少し変わっていた。

ゆるやかな参道の石段、苔むした石垣の300m程度の参道に、数十mほどの落葉保存区域が設けられ、横側に遊歩道がつけてあった。紅葉の葉が泥だらけになるので、昨年から参道を迂回するようになったようだ。

落ち葉で真っ赤に埋め尽くされた参道を踏みしめながら、すっぽり真っ赤な空間に入ることを期待していたのに・・・・。

書籍「死ぬまでに行きたい!世界の絶景」シリーズで累計60万部を突破させた詩歩さん。紅葉が美しい絶景は3つ、一番目に鶏足寺(滋賀県)を挙げていた。続いて鳴子峡(宮城県)、瑠璃光院(京都府) 。

平素、ここに訪れる人は疎らだが、紅葉時期になると、JR 木ノ本駅から臨時バスも運転され、バスツアー・自動車などで、続々と人が集まってくる。

私は巨木「逆杉」探しで何回も来ており、己高山(922m)の山中に大勢の僧侶が修行していた鶏足寺跡には訪れていた。でも、ふもとの鶏足寺(旧飯福寺)は素通りだった。

「参道は、早めにいかないと、落ち葉が清掃される」と前々から聞いていたので、朝早く出かけた。

まだ係員のいない臨時駐車場に自動車を止めて、世代閣・己高閣のモミジを見ながらから、「石畳の遊歩道」を通り鶏足寺に向かった。 古橋周辺は冷え込んだ朝だった。

五平餅の旗が立つ売店に日が射し込み、前夜雨でも降ったのであろうか、湿った畑辺りが、靄っていた。木立越しに亀山の茶畑など、琵琶湖の北にある素朴な景観を噛み締めながら、大門跡の石碑が立つ例の参道にやってきた。

早くもカメラを持ってきた年配の人達が「ここが、赤い絨毯の参道か。これが、一番の見どころか」と言っていた。私も、この光景は事前に確認済みだった。

約200本のモミジの参道をひとまとめに見立て、上を見ても下を見ても360°真っ赤な空間を創り出されていた。

自然の風景を取り取り込むのが好きな日本人は、盆栽に仕立てたり、庭園外の自然物などまで借景として楽しんできた。

ここは、小さくもなく間延びした大きさでもない、程好い空間に、自然を見立てている。そして昨日今日に始まった処ではない。

古代から中世、この寺院を中心とした湖北仏教文化圏の中核として極めた歴史的背景の深みが、おもしになっている。だから、大勢の人が集まってくるのだろう。

参道の様子が少し変わっていた。

ゆるやかな参道の石段、苔むした石垣の300m程度の参道に、数十mほどの落葉保存区域が設けられ、横側に遊歩道がつけてあった。紅葉の葉が泥だらけになるので、昨年から参道を迂回するようになったようだ。

落ち葉で真っ赤に埋め尽くされた参道を踏みしめながら、すっぽり真っ赤な空間に入ることを期待していたのに・・・・。

書籍「死ぬまでに行きたい!世界の絶景」シリーズで累計60万部を突破させた詩歩さん。紅葉が美しい絶景は3つ、一番目に鶏足寺(滋賀県)を挙げていた。続いて鳴子峡(宮城県)、瑠璃光院(京都府) 。

西日本は10~11月の気温は平年よりも高い水準だった。が、11月後半に真冬並みの強い寒気が流れ込み、早くも本格的な冬の寒さとなった。今年は、冬の訪れが早く、気温がグッと下がったころから葉っぱも色付き始めた。

岐阜県揖斐郡にある谷汲山(たにぐみさん)・華厳寺(けごんじ)に出掛けた。ここは有名な秋の紅葉スポットの一つである。

華厳寺前にある駐車場辺りの紅葉が素晴らしかった。

岐阜県揖斐郡にある谷汲山(たにぐみさん)・華厳寺(けごんじ)に出掛けた。ここは有名な秋の紅葉スポットの一つである。

華厳寺前にある駐車場辺りの紅葉が素晴らしかった。