2018年12月21日 秋の湖東三山を回遊

湖東平野の山裾の国道307号を辿り、紅葉の「湖東三山」に出掛けてみた。

国宝級寺院の百済寺・金剛輪寺・西明寺が直線距離にして7km、歩いて9.5kmの区間に、仲良く並んでいた。そのつくりは、鈴鹿山系からのなだらかな斜面の中腹に本堂を構え、いずれも山門から本堂まで、登り坂の参道が敷かれていた。

琵琶湖の東側、この奥まった湖東エリアに3ツもの名刹が集中したのは、琵琶湖越しの延暦寺の影響力が及んだのであろう。

日本紅葉100選にも選ばれた湖東三山は、紅葉シーズンの土・日ともなると、道路は大渋滞になる。だから、平日に訪れることにした。また、一つひとつの寺を丁寧に観覧したかったので、日を改めてお参りすることにした。 さて、紅葉の時期の見どころは満載で、撮った写真の枚数は、膨大となったが、一か所で2枚に絞ってみた。

金剛輪寺

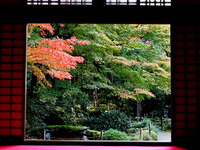

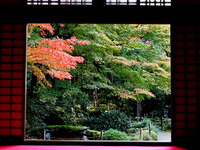

金剛輪寺の参道には、受付から石段を登りつめて本堂まで、黒門から始まり赤門・白門・二天門と数々の門構えがされていた。 真紅に染まった紅葉に惹かれて、白門を潜り、本坊明寿院に寄り道。 この庭園は、南・東・北の三方を囲むようにスケールの大きい庭園で、桃山、江戸初期、江戸中期と時代の少しずつ趣向の違う庭づくりがされていた。所謂、池泉回遊・鑑賞式庭園である。

中心に池を設け、自然の山水の景色を模した東・北庭を回遊した。印象に残ったのは、一番手前の落ち着いた雰囲気を醸し出している南庭であった。座敷に座ってゆっくりとその眺望を楽しんだ。

ここで一息ついて、一気に二天門まで長い参道を登り詰め、本堂や三重塔などの伽藍まで足を運んだ。残念ながら、目当ての「血染めのもみじ」と称する紅葉が見られなかった。むしろ、風車をお供えした千体地蔵参道が、私を惹きつけてしまったようだ。

最後に、どっしり構えられた黒門を後にして、何時も見かけるおみやげ屋さんの「松茸」などを物色しながら、帰宅した。

西明寺

警備員の導きにより、高速道路をまたぐ様につけられた橋を渡り、本坊近くに設けられた駐車場から入場した。だが、この受付は参道の途中だった。 仕方なく、惣門まで引返して参道をそぞろ歩きをした。白洲正子も「高速道路で参道を断ちきるとは、歴史を断絶」とかなりのお怒りだ。

さて、この寺院の中で最も秋の色感を覚えたのが、受付近くの石段から上を眺めた色とりどりの紅葉だった。

更に、石段を登りつめ、二天門を通り抜けると、釘を一本も使っていない三重塔を目にした。総檜の優美な姿を脳裏に収めつつ、写真にも切り取った。この塔は、信長の焼き討ちの際、「寺僧の機知により、山門近くの房舎を激しく燃やし、全山焼失のように見せかけたため、山奥に位置する三重塔は焼失をまぬがれた」と言う逸話が伝えられている。信長は比叡山だけでなく、近江国にある比叡山傘下の天台寺院までも焼き尽くす気だったようだ。

三重塔内の特別拝観料が1,000円だったので、入らなかった。しかし、白洲正子によれば、「天井から柱の隅々まで、極彩色の菩薩像で埋まっている」とのこと、小金を惜しんだのが悔やまれた。

百済寺

見どころは2ツあった。

百済とは、古代の朝鮮半島にあった国家の名前である。つまり、遡って1400年の昔、朝鮮半島からやってきた百済人のために、聖徳太子が百済寺を創建したと言われている。

ここには、「天下遠望の名園」と呼ばれている展望台がつくられていた。 ここから、西方には、太郎坊・比叡山を経て880kmの彼方には「百済国」があった。飛鳥時代に大和政権を支え、当時先進技術をもっていた渡来人が、望郷の想いで母国を偲んだと言われているところである。

山門からの長い階段を登ると、仁王門に大きな草鞋が吊られていた。触れると無病長寿のご利益があるとされ、寺のシンボルとして親しまれてきている。さて、今年(2018年)に大わらじが、8年ぶりに新調された。是非写真に収めておきたかった。

「如意輪観音半跏思惟像」は、今回、私が拝顔した唯一の仏像である。

信長による焼討ちの際、本尊とともに火難を逃れた数少ない仏像のうちのひとつで、室町時代の美の極致と言われている。

この時期、本堂に特別展示されている「如意輪観音半跏思惟像」を格子越しに拝むようになっていた。仕切線の外側であれば、「写真撮影がOK」との売店の女性に承諾を得て、写真に収めることができ、幸運だった。

その姿は、台座に腰掛け、左足を垂らし、右足を立膝して右手をほおにつけ、物思いにふけるようようだ。 実際の顔立ちは、もっとふっくらされているのだが、見下ろす角度から写したので顔立ちが細身になってしまったのが心残りだ。

私の知っていた奈良中尊寺の半跏像・京都広隆寺の半跏像・石山観音の半跏像などと重ね合わせて、どちらが良いとか悪いとかでなく、腕の動作が少し違っていたことに気付いた。いずれにしても、半跏像に対面できるとは思いもよらぬことであった。

最後に、拝観料だが、何れも 、一人600円とやや高めであった。自動車の駐車料金が無料なので、差し引くと、まずまずか!

金剛輪寺

西明寺

百済寺

国宝級寺院の百済寺・金剛輪寺・西明寺が直線距離にして7km、歩いて9.5kmの区間に、仲良く並んでいた。そのつくりは、鈴鹿山系からのなだらかな斜面の中腹に本堂を構え、いずれも山門から本堂まで、登り坂の参道が敷かれていた。

琵琶湖の東側、この奥まった湖東エリアに3ツもの名刹が集中したのは、琵琶湖越しの延暦寺の影響力が及んだのであろう。

日本紅葉100選にも選ばれた湖東三山は、紅葉シーズンの土・日ともなると、道路は大渋滞になる。だから、平日に訪れることにした。また、一つひとつの寺を丁寧に観覧したかったので、日を改めてお参りすることにした。 さて、紅葉の時期の見どころは満載で、撮った写真の枚数は、膨大となったが、一か所で2枚に絞ってみた。

金剛輪寺

金剛輪寺の参道には、受付から石段を登りつめて本堂まで、黒門から始まり赤門・白門・二天門と数々の門構えがされていた。 真紅に染まった紅葉に惹かれて、白門を潜り、本坊明寿院に寄り道。 この庭園は、南・東・北の三方を囲むようにスケールの大きい庭園で、桃山、江戸初期、江戸中期と時代の少しずつ趣向の違う庭づくりがされていた。所謂、池泉回遊・鑑賞式庭園である。

中心に池を設け、自然の山水の景色を模した東・北庭を回遊した。印象に残ったのは、一番手前の落ち着いた雰囲気を醸し出している南庭であった。座敷に座ってゆっくりとその眺望を楽しんだ。

ここで一息ついて、一気に二天門まで長い参道を登り詰め、本堂や三重塔などの伽藍まで足を運んだ。残念ながら、目当ての「血染めのもみじ」と称する紅葉が見られなかった。むしろ、風車をお供えした千体地蔵参道が、私を惹きつけてしまったようだ。

最後に、どっしり構えられた黒門を後にして、何時も見かけるおみやげ屋さんの「松茸」などを物色しながら、帰宅した。

西明寺

警備員の導きにより、高速道路をまたぐ様につけられた橋を渡り、本坊近くに設けられた駐車場から入場した。だが、この受付は参道の途中だった。 仕方なく、惣門まで引返して参道をそぞろ歩きをした。白洲正子も「高速道路で参道を断ちきるとは、歴史を断絶」とかなりのお怒りだ。

さて、この寺院の中で最も秋の色感を覚えたのが、受付近くの石段から上を眺めた色とりどりの紅葉だった。

更に、石段を登りつめ、二天門を通り抜けると、釘を一本も使っていない三重塔を目にした。総檜の優美な姿を脳裏に収めつつ、写真にも切り取った。この塔は、信長の焼き討ちの際、「寺僧の機知により、山門近くの房舎を激しく燃やし、全山焼失のように見せかけたため、山奥に位置する三重塔は焼失をまぬがれた」と言う逸話が伝えられている。信長は比叡山だけでなく、近江国にある比叡山傘下の天台寺院までも焼き尽くす気だったようだ。

三重塔内の特別拝観料が1,000円だったので、入らなかった。しかし、白洲正子によれば、「天井から柱の隅々まで、極彩色の菩薩像で埋まっている」とのこと、小金を惜しんだのが悔やまれた。

百済寺

見どころは2ツあった。

百済とは、古代の朝鮮半島にあった国家の名前である。つまり、遡って1400年の昔、朝鮮半島からやってきた百済人のために、聖徳太子が百済寺を創建したと言われている。

ここには、「天下遠望の名園」と呼ばれている展望台がつくられていた。 ここから、西方には、太郎坊・比叡山を経て880kmの彼方には「百済国」があった。飛鳥時代に大和政権を支え、当時先進技術をもっていた渡来人が、望郷の想いで母国を偲んだと言われているところである。

山門からの長い階段を登ると、仁王門に大きな草鞋が吊られていた。触れると無病長寿のご利益があるとされ、寺のシンボルとして親しまれてきている。さて、今年(2018年)に大わらじが、8年ぶりに新調された。是非写真に収めておきたかった。

「如意輪観音半跏思惟像」は、今回、私が拝顔した唯一の仏像である。

信長による焼討ちの際、本尊とともに火難を逃れた数少ない仏像のうちのひとつで、室町時代の美の極致と言われている。

この時期、本堂に特別展示されている「如意輪観音半跏思惟像」を格子越しに拝むようになっていた。仕切線の外側であれば、「写真撮影がOK」との売店の女性に承諾を得て、写真に収めることができ、幸運だった。

その姿は、台座に腰掛け、左足を垂らし、右足を立膝して右手をほおにつけ、物思いにふけるようようだ。 実際の顔立ちは、もっとふっくらされているのだが、見下ろす角度から写したので顔立ちが細身になってしまったのが心残りだ。

私の知っていた奈良中尊寺の半跏像・京都広隆寺の半跏像・石山観音の半跏像などと重ね合わせて、どちらが良いとか悪いとかでなく、腕の動作が少し違っていたことに気付いた。いずれにしても、半跏像に対面できるとは思いもよらぬことであった。

最後に、拝観料だが、何れも 、一人600円とやや高めであった。自動車の駐車料金が無料なので、差し引くと、まずまずか!

金剛輪寺

西明寺

百済寺

如意輪観音半跏思惟像(百済寺)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。