写真の模様は、何だと思う

ブロッコリーの花なんだ

植物は花を咲かせて実をつけて、その一生を終える

でも、ひとはつぼみを切って食べてしまう

せめて小さな花を咲かせてあげたかった

ブロッコリーの花に対する思いやりと哀れみを表現しようと、金子みすゞさんの詩に似せて文章を綴ってみた。

、

春がやってくると、私は待ち遠しくなることがあります。 それは、身近な希望が丘や三上山周辺の水はけのよい尾根筋や傾斜地で“春ラン”が咲きだすのです。 風通しがよく、木漏れ日が当たるところで、葉っぱとあまり変わらない花芽を付けて、ひっそりと春を待っているのです。

ところで、かつて春蘭は、山野や水田の路肩でも見られたそうです。地元のおばさんたちが、「春蘭の花を摘んでは、保存食として塩漬けたものです」といって、昔を懐かしんでいました。希望が丘の職員Kさんも、「花びらの天ぷらや酢漬けの和え物として、自然の風味と香りを楽しんでいた」と話していました。食生活にも取り入れられていた植物だったとはねぇ。

城山の山頂の登り口では、春蘭にとって環境条件が揃った処だったのでしょう、立派な株に育っていました。ある日突然、鋭利なスコップでえぐられていました。私だけでなく、かなり知る人もおられ、「残念だ」と漏らしていました。

いやいや、春蘭を栽培して数多く枝分けさせて、この地に戻そうと思ったのでしょうか・・・・。そう思いたい。

出世不動明王近くの区切られたところにも、毎年花を咲かしています。ここは、自生していると言うより、人手により世話をされているようで、人目が行きわたり盗掘は免れています。

私は、自生している植物に拘っているので、いろいろな場所を探しまわっています。この頃、滋賀県の近江八幡市(おうみはちまんし)に出かけています。今年も行ってきました。そこには、春蘭が4か所ほどの株があり、その内の一か所に、やかましいほど開花していました。

そして、今年は新たに、野洲川沿いでこぶりながらも、一輪の花芽を付けている春蘭を見出しました。

葉の間から1本のひょろひょろとした茎が伸び、淡い色の花を一輪開いていました。正面から撮影するのか、横顔がいいのか、右側それとも左側、上下・・・・といろんな角度から眺めていると、花が恥ずかしがっているように見えたその姿を、パチリと撮りました。

続きを読む

ところで、かつて春蘭は、山野や水田の路肩でも見られたそうです。地元のおばさんたちが、「春蘭の花を摘んでは、保存食として塩漬けたものです」といって、昔を懐かしんでいました。希望が丘の職員Kさんも、「花びらの天ぷらや酢漬けの和え物として、自然の風味と香りを楽しんでいた」と話していました。食生活にも取り入れられていた植物だったとはねぇ。

城山の山頂の登り口では、春蘭にとって環境条件が揃った処だったのでしょう、立派な株に育っていました。ある日突然、鋭利なスコップでえぐられていました。私だけでなく、かなり知る人もおられ、「残念だ」と漏らしていました。

いやいや、春蘭を栽培して数多く枝分けさせて、この地に戻そうと思ったのでしょうか・・・・。そう思いたい。

出世不動明王近くの区切られたところにも、毎年花を咲かしています。ここは、自生していると言うより、人手により世話をされているようで、人目が行きわたり盗掘は免れています。

私は、自生している植物に拘っているので、いろいろな場所を探しまわっています。この頃、滋賀県の近江八幡市(おうみはちまんし)に出かけています。今年も行ってきました。そこには、春蘭が4か所ほどの株があり、その内の一か所に、やかましいほど開花していました。

近江八幡の山野に自生している春蘭

そして、今年は新たに、野洲川沿いでこぶりながらも、一輪の花芽を付けている春蘭を見出しました。

葉の間から1本のひょろひょろとした茎が伸び、淡い色の花を一輪開いていました。正面から撮影するのか、横顔がいいのか、右側それとも左側、上下・・・・といろんな角度から眺めていると、花が恥ずかしがっているように見えたその姿を、パチリと撮りました。

最近見つけた野洲川河川敷の春蘭

続きを読む

今年は、雪がよく降ったのか、土中に埋め込んだ大根が美味しく仕上がった。

輪切りにした”風呂吹大根”は、私にとって、日本酒に合う肴。味噌に砂糖を加えて作った「田楽味噌」をのせると最高だ。

毎年大根は、11月ごろになると、葉っぱを切り落として、地中で冬越しさせます。野菜の端境期になるころ、見栄えが悪いが、みずみずしい大根を掘り起こしては、頂いています。

こんなことをすると、腐るかと思われますが、大丈夫です。それどころか、甘みが増して来ます。北海道など寒いところでは、雪が降るまで収穫せずにそのまま土の中に置かれ、『甘さがのる』と言われ「雪大根」として売られているぐらいです。

では、なぜそうなるのかというと、大根に含まれている水分は、0度になると分子同士が結びついて氷となってしまう。凍ってしまうと細胞が壊れて腐ってしいます。そこで、真冬の寒さでも凍らせないために、自ら甘み成分をつくりだし生き延びるための術を、気の遠くなる歳月をかけて身に着けたようです。

大根には「ジアスターゼ」という消化酵素が多く含まれていますが、この成分によって、大根に蓄えていたタンパク質をアミノ酸に変えたり、またデンプン質(炭水化物)を糖に分解させます。この物質によって、水の分子に 割り込み、0度では凍らなくさせているのです。「凝固点降下」と呼ばれる現象です。「 希薄溶液の凝固点降下度は、溶質の種類には関係なく、溶液の質量モル濃度だけに比例」していることまで、知っているのです。つまり、雪の下など寒いところに、置けば置くほど糖度が上がるというわけです。

保存という意味合いだけでなく、このアミノ酸は甘味、苦味、酸味などのうま味をもっており、風味に変化をもたらしているのです。

【大根にとっては、寒さから身を守ろうとしたのだが、人にとっては、甘くて風味があると頂いている】

この構図、いかがなものか? だから、私は野菜への感謝をもって頂いています。

改めて、生き物たちの生きるための工夫には、驚かされます。

輪切りにした”風呂吹大根”は、私にとって、日本酒に合う肴。味噌に砂糖を加えて作った「田楽味噌」をのせると最高だ。

毎年大根は、11月ごろになると、葉っぱを切り落として、地中で冬越しさせます。野菜の端境期になるころ、見栄えが悪いが、みずみずしい大根を掘り起こしては、頂いています。

こんなことをすると、腐るかと思われますが、大丈夫です。それどころか、甘みが増して来ます。北海道など寒いところでは、雪が降るまで収穫せずにそのまま土の中に置かれ、『甘さがのる』と言われ「雪大根」として売られているぐらいです。

では、なぜそうなるのかというと、大根に含まれている水分は、0度になると分子同士が結びついて氷となってしまう。凍ってしまうと細胞が壊れて腐ってしいます。そこで、真冬の寒さでも凍らせないために、自ら甘み成分をつくりだし生き延びるための術を、気の遠くなる歳月をかけて身に着けたようです。

大根には「ジアスターゼ」という消化酵素が多く含まれていますが、この成分によって、大根に蓄えていたタンパク質をアミノ酸に変えたり、またデンプン質(炭水化物)を糖に分解させます。この物質によって、水の分子に 割り込み、0度では凍らなくさせているのです。「凝固点降下」と呼ばれる現象です。「 希薄溶液の凝固点降下度は、溶質の種類には関係なく、溶液の質量モル濃度だけに比例」していることまで、知っているのです。つまり、雪の下など寒いところに、置けば置くほど糖度が上がるというわけです。

保存という意味合いだけでなく、このアミノ酸は甘味、苦味、酸味などのうま味をもっており、風味に変化をもたらしているのです。

【大根にとっては、寒さから身を守ろうとしたのだが、人にとっては、甘くて風味があると頂いている】

この構図、いかがなものか? だから、私は野菜への感謝をもって頂いています。

改めて、生き物たちの生きるための工夫には、驚かされます。

季節の移ろいを感じるのは、色の変化で察するようだ。

春夏秋冬の色のイメージは、人それぞれだが、黄色は早春がお似合いの色だ。殺風景な白色は淡泊過ぎ、高級感のある紫色や情熱感のある赤色は、重苦しい。その点、黄色は開放的で受け入れ易いのか、人が集まり易い色のように思える。

琵琶湖の東側にある第一なぎさ公園には、温かみのある黄色の花が咲き出した。ここは、春の訪れをいち早く感じられるところである。

菜の花畑を背にして比良山系の山々が見え、冠雪の山々と黄色の菜の花の絨毯が絶景を生み出している。週末には、黄色に引き寄せられるかのように大勢な人がやってくる。地域興しの菜の花畑は「黄色い花」でなく「菜の花色」という固有の呼び名もつけられているぐらいだ。

蓮実香佑氏によれば、昆虫にも花の色に好みがある。黄色い色が「アブ」。白い色が「コガネムシ」。紫色の「ミツバチ」、赤色「チョウチョ」と・・・・・。

早春になると、菜の花・タンポポなど黄色い花が咲き出す。するとこの色を好むアブが蜜を求めて活動し始める。黄色は、開けっ広げで、どうしても移る気な色でもある。アブが黄色と見れば節操なく飛んでいくので、目移りさせないように、黄色い花のじゅうたんとなって群生しているらしい。黄色は、自然の生態にもかかわっているとは、興味深い。

一週間後にやってくると、春を告げるあのむせるような甘い香りもなくなり、殺伐としていた。菜の花がバッサリ刈られていたのだ。切り忘れたのか、それとも生き返ったのか一本だけ健気に咲いていたのが、痛々しい。

風景に黄色がなくなると、誰一人も寄り付かなくなっていた。が、渡り鳥がまだ居ついていた。人の注意の喚起にも使われてる黄色は、やはり、危ない要素を含む色かも。

なぜ、ひとがここに集まってきたのか、よくわからなくなった。

「そこまで春がきた」との思いで、人が集まってきたとは、考えにくい。

ここに植えられている菜の花品種は、寒咲花菜(かんざきはなな)という名前の早咲きである。人工的作られた春であることを承知の上できている。

どうも、黄色に集まったとも一概に言えないようだ。

A友人に同じことをブツケテみると、「白と黄色のコントラスが素晴らしい」一言が返ってきた。

人を惹きつけているのは、日常生活では出会えない、黄色い花と白色の雪の『異彩な空間』を求めてやってきたかもしれない。

黄色の相性の良い色は青紫である。互いの彩度が増し、より鮮やかになる関係である。黄色と白色は、補色関係では無いが、自然界に余り存在しない彩度の大きい特異な風景を醸しだす組み合わせを期待していたようだ。

ーひとは、複雑な生物であるー

春夏秋冬の色のイメージは、人それぞれだが、黄色は早春がお似合いの色だ。殺風景な白色は淡泊過ぎ、高級感のある紫色や情熱感のある赤色は、重苦しい。その点、黄色は開放的で受け入れ易いのか、人が集まり易い色のように思える。

琵琶湖の東側にある第一なぎさ公園には、温かみのある黄色の花が咲き出した。ここは、春の訪れをいち早く感じられるところである。

菜の花畑を背にして比良山系の山々が見え、冠雪の山々と黄色の菜の花の絨毯が絶景を生み出している。週末には、黄色に引き寄せられるかのように大勢な人がやってくる。地域興しの菜の花畑は「黄色い花」でなく「菜の花色」という固有の呼び名もつけられているぐらいだ。

蓮実香佑氏によれば、昆虫にも花の色に好みがある。黄色い色が「アブ」。白い色が「コガネムシ」。紫色の「ミツバチ」、赤色「チョウチョ」と・・・・・。

早春になると、菜の花・タンポポなど黄色い花が咲き出す。するとこの色を好むアブが蜜を求めて活動し始める。黄色は、開けっ広げで、どうしても移る気な色でもある。アブが黄色と見れば節操なく飛んでいくので、目移りさせないように、黄色い花のじゅうたんとなって群生しているらしい。黄色は、自然の生態にもかかわっているとは、興味深い。

一週間後にやってくると、春を告げるあのむせるような甘い香りもなくなり、殺伐としていた。菜の花がバッサリ刈られていたのだ。切り忘れたのか、それとも生き返ったのか一本だけ健気に咲いていたのが、痛々しい。

風景に黄色がなくなると、誰一人も寄り付かなくなっていた。が、渡り鳥がまだ居ついていた。人の注意の喚起にも使われてる黄色は、やはり、危ない要素を含む色かも。

なぜ、ひとがここに集まってきたのか、よくわからなくなった。

「そこまで春がきた」との思いで、人が集まってきたとは、考えにくい。

ここに植えられている菜の花品種は、寒咲花菜(かんざきはなな)という名前の早咲きである。人工的作られた春であることを承知の上できている。

どうも、黄色に集まったとも一概に言えないようだ。

A友人に同じことをブツケテみると、「白と黄色のコントラスが素晴らしい」一言が返ってきた。

人を惹きつけているのは、日常生活では出会えない、黄色い花と白色の雪の『異彩な空間』を求めてやってきたかもしれない。

黄色の相性の良い色は青紫である。互いの彩度が増し、より鮮やかになる関係である。黄色と白色は、補色関係では無いが、自然界に余り存在しない彩度の大きい特異な風景を醸しだす組み合わせを期待していたようだ。

ーひとは、複雑な生物であるー

今年は、雪がよく降る。

また降った。

雪が蝋梅の花弁に積もった。

淡い雪が黄色を冴え、顔花を凛とさせた。

辺りに上品な香りが漂い、私を誘ってきた。

突然、冷たい空気を破った。

ヒヨドリが雪を蹴散らし飛びまわった。

蜜を求めて。

早春がすぐそばに。

また降った。

雪が蝋梅の花弁に積もった。

淡い雪が黄色を冴え、顔花を凛とさせた。

辺りに上品な香りが漂い、私を誘ってきた。

突然、冷たい空気を破った。

ヒヨドリが雪を蹴散らし飛びまわった。

蜜を求めて。

早春がすぐそばに。

「希望が丘の南陵コースらしいが、高さがひとの3倍ぐらいの岩がある」と“ラインで”一報が入った。写真も添付されていた。

私は、すぐさま、この奇岩に引き寄せられた。

見たこともなく、こんなものが希望が丘に存在しているとは、にわかに信じられなかった。

希望が丘の広範囲の丘陵地帯を熟通しているHさんに、うかがってみると、「10年前、たまたま歩いていた時、オベリスク状の花こう岩を見つけ、このことを希望が丘の職員の方に伝えた」と言っていた。

さて、Cさん、南陵コースの笹尾ヶ岳(P251M) 辺りを探しに行ったが、見当たらなかったのか、仔細に練り直して来たようだ。

希望が丘の中央部には、東西方向にゆるやかな谷が走り、二本の川が流れている。東側へ流れている荒川谷に目を付けた。

林道 荒川谷線は、かつて西・東ゲートがなかった時代の希望が丘への入口である。荒川橋の手前の山道から、国土地理院の地図では無名の山(P242.9M)を目指した。

人が滅多に入らないルートだが、木に赤テープがしっかりと取り付けられていた。積雪で歩きにくい山道を登りつめていくと、昭和58年の白色の標示杭が打たれた4等三角点に出合った。山頂らしきところに点名笹尾ケ嶽(P242.9)の表示札があった。古図ではこの辺りをそう呼ばれていたようだ。さらにうねうねと続く尾根筋を辿っていくと、待望の棒状の奇岩が現れた。谷側に回り込むと、高さが10mほどあった。

ひとは、長い年月による侵食などにより、自然がつくりあげた造形に、畏敬の念を抱くものだ。さらに単なる無機物を物体だが、そこには精霊が宿っていると感じ取るようだ。

神社仏閣には賽銭を投げ入れているCさん、「観音像に見える」と言い出した。「岩が少しくびれているので」と。

岩が少し曲がっている箇所に謙虚さを感じ取り、なお、その形に慈悲深さのイメージを持ったのであろう。やはり、大自然のなせるわざなのか。私も眺めていると、観音さんに見えてきた。

ところで、この奇岩、仮名「天突き岩」とも呼ばれているようだ。

帰路は「希望の橋」の下に辿り着き、菩提寺方面へ流れる荒川沿いの林道を下り、出発点に戻ってきた。

私は、すぐさま、この奇岩に引き寄せられた。

見たこともなく、こんなものが希望が丘に存在しているとは、にわかに信じられなかった。

希望が丘の広範囲の丘陵地帯を熟通しているHさんに、うかがってみると、「10年前、たまたま歩いていた時、オベリスク状の花こう岩を見つけ、このことを希望が丘の職員の方に伝えた」と言っていた。

さて、Cさん、南陵コースの笹尾ヶ岳(P251M) 辺りを探しに行ったが、見当たらなかったのか、仔細に練り直して来たようだ。

希望が丘の中央部には、東西方向にゆるやかな谷が走り、二本の川が流れている。東側へ流れている荒川谷に目を付けた。

林道 荒川谷線は、かつて西・東ゲートがなかった時代の希望が丘への入口である。荒川橋の手前の山道から、国土地理院の地図では無名の山(P242.9M)を目指した。

人が滅多に入らないルートだが、木に赤テープがしっかりと取り付けられていた。積雪で歩きにくい山道を登りつめていくと、昭和58年の白色の標示杭が打たれた4等三角点に出合った。山頂らしきところに点名笹尾ケ嶽(P242.9)の表示札があった。古図ではこの辺りをそう呼ばれていたようだ。さらにうねうねと続く尾根筋を辿っていくと、待望の棒状の奇岩が現れた。谷側に回り込むと、高さが10mほどあった。

ひとは、長い年月による侵食などにより、自然がつくりあげた造形に、畏敬の念を抱くものだ。さらに単なる無機物を物体だが、そこには精霊が宿っていると感じ取るようだ。

神社仏閣には賽銭を投げ入れているCさん、「観音像に見える」と言い出した。「岩が少しくびれているので」と。

岩が少し曲がっている箇所に謙虚さを感じ取り、なお、その形に慈悲深さのイメージを持ったのであろう。やはり、大自然のなせるわざなのか。私も眺めていると、観音さんに見えてきた。

ところで、この奇岩、仮名「天突き岩」とも呼ばれているようだ。

帰路は「希望の橋」の下に辿り着き、菩提寺方面へ流れる荒川沿いの林道を下り、出発点に戻ってきた。

点名笹尾ケ嶽(P242.9)付近にある観音岩

京都の蹴上駅から、南禅寺・出町柳から鴨川まで行くことになった。

蹴上駅を降りたち、哲学の道を目指して歩きだした。

なんの変哲もない背の高さほどの短いトンネルを潜っていた時だった。

建築に携わっていたSさんが、「 レンガが螺旋状にねじれているように見えませんか」と話しかけてきた。

私は、古ぼけたレンガ積みにしか見えなかった。怪訝だった。僅か20mほどのこのトンネルを通過したのは、今回が初めてではない。南禅寺に向かう時なども単なる歩行者用トンネルとして利用していたところだ。

更に「このトンネル、『ねじりまんぽ』と呼ばれている」と。返答に困ってしまった。これ日本語かと疑いたくなった。

「ねじり」とは、文字通り「ねじれている」ことらしい。「まんぽ」はトンネルのことを指すようだ。滋賀では天井川に何か所も「まんぽ」があると後で言っていた。

いやいや、私は『ねじりまんぽ』という言葉であり、このトンネルに関する認識が甘かった・・・。

『ねじりまんぽ』の上は、かつて大津~京都の船運ルートとして、台車に乗せた船が通されていたところらしい。要するに、琵琶湖疏水とこの地の高低差を補うために蹴上インクライン(傾斜鉄道)が敷設されたものである。現在、産業遺産として京都市の文化財に指定されている。

さて、道路が、インクラインに対して斜めになっていたので、レンガと線路とが概ね直角になるように、レンガ積みがされていたのだ。

道路の内部から見るとアーチ部分の煉瓦が捻ったように見えるので、『ねじりまんぽ』と呼ばれているのであろう。

ところで、インクラインと道路が直角に交差させれば、通常のアーチ構造でことが済むと思われるのだが、京都らしく、今まで使い慣れた道を変えることに躊躇したのであろうか。なぜ、複雑な『ねじりまんぽ』が施されたのであろう?

煉瓦を削り出し整形して作り上げたこの構造物、当時の煉瓦職人達の気配りが、むしろ偲ばれた。

何気なく発した「螺旋」と言う言葉から、思いもよらない明治に引き戻されてしまった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

その後、ここを通る機会があり、トンネルの入り口の高い位置に、篆書体であるが、「雄観奇想」と記されていた。改めて明治時代の心意気が感じられた。

蹴上駅を降りたち、哲学の道を目指して歩きだした。

なんの変哲もない背の高さほどの短いトンネルを潜っていた時だった。

建築に携わっていたSさんが、「 レンガが螺旋状にねじれているように見えませんか」と話しかけてきた。

私は、古ぼけたレンガ積みにしか見えなかった。怪訝だった。僅か20mほどのこのトンネルを通過したのは、今回が初めてではない。南禅寺に向かう時なども単なる歩行者用トンネルとして利用していたところだ。

更に「このトンネル、『ねじりまんぽ』と呼ばれている」と。返答に困ってしまった。これ日本語かと疑いたくなった。

「ねじり」とは、文字通り「ねじれている」ことらしい。「まんぽ」はトンネルのことを指すようだ。滋賀では天井川に何か所も「まんぽ」があると後で言っていた。

いやいや、私は『ねじりまんぽ』という言葉であり、このトンネルに関する認識が甘かった・・・。

『ねじりまんぽ』の上は、かつて大津~京都の船運ルートとして、台車に乗せた船が通されていたところらしい。要するに、琵琶湖疏水とこの地の高低差を補うために蹴上インクライン(傾斜鉄道)が敷設されたものである。現在、産業遺産として京都市の文化財に指定されている。

さて、道路が、インクラインに対して斜めになっていたので、レンガと線路とが概ね直角になるように、レンガ積みがされていたのだ。

道路の内部から見るとアーチ部分の煉瓦が捻ったように見えるので、『ねじりまんぽ』と呼ばれているのであろう。

ところで、インクラインと道路が直角に交差させれば、通常のアーチ構造でことが済むと思われるのだが、京都らしく、今まで使い慣れた道を変えることに躊躇したのであろうか。なぜ、複雑な『ねじりまんぽ』が施されたのであろう?

煉瓦を削り出し整形して作り上げたこの構造物、当時の煉瓦職人達の気配りが、むしろ偲ばれた。

何気なく発した「螺旋」と言う言葉から、思いもよらない明治に引き戻されてしまった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。

終着点鴨川の河原で、熱々の“おでん”と“うどん”を肴にして、日本酒19度特別仕立ての「菊水」で、出来上がった。この日は、まったく新しい視点でみることができた満足な一日となった。その後、ここを通る機会があり、トンネルの入り口の高い位置に、篆書体であるが、「雄観奇想」と記されていた。改めて明治時代の心意気が感じられた。

今年も「安納芋」が、冷たい空っ風が吹くころ、飴色に。

ねっとりとした食感が格別で、風味もあるものに仕上がりました。

私にとっては、日本酒に合ういい肴。

美味しいと言うより素朴なもの。何よりもお酒を邪魔しないのがいい。

自ら身づくろいもままならない家内だが、安納芋をちぎってやると「甘い」とお茶を啜っていました。

見栄えがいいのか、かなり、誰かの口へ。

このサツマイモは、鹿児島県安納「あんのう」という処で、ひっそりと育てられ、苗さえ手に入れることが難しかった頃から、ずっと作り続けています。10年以上なるかなぁ。

手塩にかけて、10月後半まで大きく育て、2月以上熟成させ、干し芋にしました。

ねっとりとした食感が格別で、風味もあるものに仕上がりました。

私にとっては、日本酒に合ういい肴。

美味しいと言うより素朴なもの。何よりもお酒を邪魔しないのがいい。

自ら身づくろいもままならない家内だが、安納芋をちぎってやると「甘い」とお茶を啜っていました。

見栄えがいいのか、かなり、誰かの口へ。

このサツマイモは、鹿児島県安納「あんのう」という処で、ひっそりと育てられ、苗さえ手に入れることが難しかった頃から、ずっと作り続けています。10年以上なるかなぁ。

手塩にかけて、10月後半まで大きく育て、2月以上熟成させ、干し芋にしました。

ジャンボ宝くじは、前後賞あわせて10億円、すごい時代になったものだ。平成元年11月年末(第270回全国自治)の1億円から、あれよあれよと膨らんでいった。

ところで、「宝くじ一等当たったらどうする」と尋ねると、

私と同年配の歳を召した人は、「使い方がわからん。どうしょうか」戸惑うばかり。

せいぜい、「孫たちに2億円ずつ。懇意な孫には、3億円。今の生活ができれば、自分はいらない」だった。

これに同調するかのように、「私には子供がいないのだが、あまりにも次の世代に赤字国債を背負わせている。どれだけの足しになるのかわからないが・・・・」と政治家気取りも。

他に「これから語学を学びながら、世界へ遊びにでかける」と元気な老人もいた。

当たってもいない宝くじの話は、あれこれと尽きない。

さて、宝くじに当たるとは、どれだけ難しいのか、現実の話に戻ろう。

年末ジャンボだけは特別で、200組。1ユニットが2,000万枚あるため、1等が当たる確率は2,000万分の1と言われている。

2,000万分の1と言っても、よくわからない。具体的なイメージができるように、例えばサイコロの「1」の目が、連続何回出せれば、ジャンボ宝くじの当たる確率に到達するか試算してみよう。

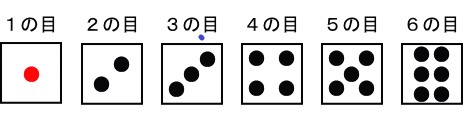

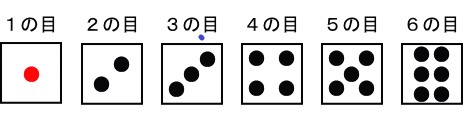

サイコロを投げても、どんな目が出るかわからない。が、その結果を予測することができる。サイコロの目は六面から構成されている。1、2、3、4、5、6の目がある、つまり6通りの目が出るねぇ。

サイコロを一回振って、1の目がでる場合の数の確率を求めると、1の目が出る場合の数は1通りである。起こりうるすべての場合の数は、6通りなので、その確率は1/6。

ここからが分かりにくくなるのだが・・・。

サイコロを二回振って連続して1の目がでる確率は、1/6の二乗で計算できる。どうして、1/6+1/6でなく1/6X1/6(1/6の二乗)なのかわかりにくいね。

それでは、起こり得る全ての組み合わせを書きだしてみれば、納得できるだろう。

一回目のサイコロの目が1のとき、二回目のサイコロの目は1~6まであるよね。

一回目のサイコロの目が2のときも、二回目のサイコロの目は1~6あるよね。

こうして順次、すべてを書き出すと、36通りあることがわかる。つまり6X6=36だ。

(表の1・1というのは一回目の出目が1二回目の出目も1の場合)

もうすこし厳密に言うと、

「区別する n 個のものから,繰り返し用いることを許して, r 個取り出して1列に並べた列」 のことをn-r重複順列といい,その並べ方の総数を nΠr とあらわせる。

この例では、n=6 r=2 nΠr =6X6だ。

こんな感じで宝くじが当たる確率になるまでサイコロの回数と連続1の目が出る確率を表に纏めた。

9回連続で1目が出れば、1/1000万台に到達する。1/2,000万分に達するには、9~10回程度必要になる。なお、コインの表裏では、同面をなんと20回連続出さなければならない。

もう一度話すが、サイコロを振って1目を出して、更にサイコロ振って1目を出し、また振って1・・・また振って・・・9回連続1目をだす。

そして、後一振りして1が出なければならない。一生涯振り続けても到達できるだろうか? まさしく、宝くじとは、夢を買い、あたらなくてもいっときの”ときめき”を与えてくれるものだ。

ところで、幸運にも億万長者を射止める方が、おられることも事実。大金を目の前にして、いかに処すのであろうか。

ところで、「宝くじ一等当たったらどうする」と尋ねると、

私と同年配の歳を召した人は、「使い方がわからん。どうしょうか」戸惑うばかり。

せいぜい、「孫たちに2億円ずつ。懇意な孫には、3億円。今の生活ができれば、自分はいらない」だった。

これに同調するかのように、「私には子供がいないのだが、あまりにも次の世代に赤字国債を背負わせている。どれだけの足しになるのかわからないが・・・・」と政治家気取りも。

他に「これから語学を学びながら、世界へ遊びにでかける」と元気な老人もいた。

当たってもいない宝くじの話は、あれこれと尽きない。

さて、宝くじに当たるとは、どれだけ難しいのか、現実の話に戻ろう。

年末ジャンボだけは特別で、200組。1ユニットが2,000万枚あるため、1等が当たる確率は2,000万分の1と言われている。

2,000万分の1と言っても、よくわからない。具体的なイメージができるように、例えばサイコロの「1」の目が、連続何回出せれば、ジャンボ宝くじの当たる確率に到達するか試算してみよう。

サイコロを投げても、どんな目が出るかわからない。が、その結果を予測することができる。サイコロの目は六面から構成されている。1、2、3、4、5、6の目がある、つまり6通りの目が出るねぇ。

サイコロを一回振って、1の目がでる場合の数の確率を求めると、1の目が出る場合の数は1通りである。起こりうるすべての場合の数は、6通りなので、その確率は1/6。

ここからが分かりにくくなるのだが・・・。

サイコロを二回振って連続して1の目がでる確率は、1/6の二乗で計算できる。どうして、1/6+1/6でなく1/6X1/6(1/6の二乗)なのかわかりにくいね。

それでは、起こり得る全ての組み合わせを書きだしてみれば、納得できるだろう。

一回目のサイコロの目が1のとき、二回目のサイコロの目は1~6まであるよね。

一回目のサイコロの目が2のときも、二回目のサイコロの目は1~6あるよね。

こうして順次、すべてを書き出すと、36通りあることがわかる。つまり6X6=36だ。

(表の1・1というのは一回目の出目が1二回目の出目も1の場合)

もうすこし厳密に言うと、

「区別する n 個のものから,繰り返し用いることを許して, r 個取り出して1列に並べた列」 のことをn-r重複順列といい,その並べ方の総数を nΠr とあらわせる。

この例では、n=6 r=2 nΠr =6X6だ。

こんな感じで宝くじが当たる確率になるまでサイコロの回数と連続1の目が出る確率を表に纏めた。

9回連続で1目が出れば、1/1000万台に到達する。1/2,000万分に達するには、9~10回程度必要になる。なお、コインの表裏では、同面をなんと20回連続出さなければならない。

もう一度話すが、サイコロを振って1目を出して、更にサイコロ振って1目を出し、また振って1・・・また振って・・・9回連続1目をだす。

そして、後一振りして1が出なければならない。一生涯振り続けても到達できるだろうか? まさしく、宝くじとは、夢を買い、あたらなくてもいっときの”ときめき”を与えてくれるものだ。

ところで、幸運にも億万長者を射止める方が、おられることも事実。大金を目の前にして、いかに処すのであろうか。