2017年04月05日 積雪時の蛇谷ヶ峰/朽木スキー場から

2月上旬、蛇谷ヶ峰の計画が天候悪化のため中断し、3月上旬、有志4人で再挑戦した。 この山は比良連峰の北陵に大きく構える山。 富阪から頂上に伸びている谷が蛇谷と言うことから蛇谷ヶ峰と呼ばれている。

地元では、色んな名前で呼ばれている。朽木では、その名を木地師に関る小椋栖と書いてオグラスと言い、高島では、冬の夕暮時この山が赤く染まるので、西山と呼ばれている。

でも、国土地理の地図上では蛇谷ヶ峰と記載されおり、この名前が今のところ正式名なのであろう。でも、私はこの山名に「蛇」と言う文字があるので、一瞬控え気味になり、つい語呂がよいオグラスと称した方がしっくりする。

さて、この山は朽木の 興聖寺の秀隣寺庭園 の借景の山として知られているが、私は、高島側から眺めた山容の方が素晴らしい。南北に両裾野を誇らしげに伸ばした山塊は、大きくて力強い。見ていて気持ちが良い。このさまを言葉で表すと「豪快」と言う言葉がぴったりだ。国道161号線を通る時、高島の奥まったところにあるオグラスを見入ってしまう。

地元では、色んな名前で呼ばれている。朽木では、その名を木地師に関る小椋栖と書いてオグラスと言い、高島では、冬の夕暮時この山が赤く染まるので、西山と呼ばれている。

でも、国土地理の地図上では蛇谷ヶ峰と記載されおり、この名前が今のところ正式名なのであろう。でも、私はこの山名に「蛇」と言う文字があるので、一瞬控え気味になり、つい語呂がよいオグラスと称した方がしっくりする。

さて、この山は朽木の 興聖寺の秀隣寺庭園 の借景の山として知られているが、私は、高島側から眺めた山容の方が素晴らしい。南北に両裾野を誇らしげに伸ばした山塊は、大きくて力強い。見ていて気持ちが良い。このさまを言葉で表すと「豪快」と言う言葉がぴったりだ。国道161号線を通る時、高島の奥まったところにあるオグラスを見入ってしまう。

高島側から眺めた蛇谷ヶ峰の雄姿

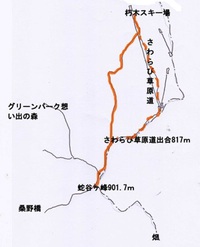

この山に登るには、グリーンパーク想い出の森・生きものふれあいの里・桑野橋・畑・朽木スキー場など色んなバリエーションがある。今年は特に雪が多い年だから、朽木スキー場の駐車場から蛇谷ヶ峰に向かう最も楽なコースを辿った。

この山に登るには、グリーンパーク想い出の森・生きものふれあいの里・桑野橋・畑・朽木スキー場など色んなバリエーションがある。今年は特に雪が多い年だから、朽木スキー場の駐車場から蛇谷ヶ峰に向かう最も楽なコースを辿った。頂上までのルートは、2本ある。ひとつはゲレンデのリフトと平行に進んで主稜線を登るコースと、もう一つセンターハウス「じゃっぴー・らんど」を経由して右側の山手に向かうコース。何れも、さわらび草原道出合いP817mの地点から頂上に達する。

我々は、後者のルートを選んだ。標高485mの「市場野田鴨線」と「蛇谷ヶ峰」と書かれた標示板のところに来た。

この日は、朝から晴れ間があり、時折日差しも射し込む絶好の陽よりとなった。数日前まで降雪していたのであろう、足跡が消えていた。

とにかく、雪崩の通り道になる谷筋を避けて、あっちこっちとルート探索を試みた。森林帯の入口辺りは雪の吹き溜まり状態であり、何回も足を踏み抜きながら、一歩、一歩と進めた。

その内、赤テープの目印を見出し、ジグザグになって登っていくことがわかり、快調に高度をあげることが出来た。ワカンを取り付けたSさんが標高差250mのルートを道慣らしとルート探索を行った。頼りになる女性だ。

進んでいく内に不安感も拭われ、急斜面で一息ついた。

森林帯なので、風もなくじっとしていても寒さがなかった。むしろ、火照った体には、いい加減であった。雪が積もった森林帯は例えようのないほど静寂である。色んな雑音も雪が吸収してしまうのだろうか。私は、このひと時心が洗われ、柔和な気分になった。融け出し、剥がれ落ちる樹氷がパラパラときらめきながら舞い落ちていった。ここに足を踏み入れた者でしか味わうことが出来ない光景だった。

急に、斜面が穏やかになったと思ったら、視界が広まった。支尾根に登り切っていた。灌木がないところを探りながらの稜線歩きの登行は、快適であった。何より、自分達の歩んだシュプールを描いていったことにすごく満足。

微かに頂上らしき山影を見つけ、そこを目指した。森林帯の雪質はずっしりとした感触だったのが、稜線上ではサラサラの粉雪となり、歩くごとに雪が舞い上がった。開放感に満ち、歩くピッチが上がった。p817mのさわらび草原道の分岐、グリーンパーク想い出の森・生きものふれあいの里からの合流点をいつの間にか通過し、最後の急登を一挙に登り切っていた。

森林帯の雪の吹き溜まり状態でのルート探索

静寂な森林帯でのひと時の休息

北風が厳しいのか、私の背丈ぐらいの風下方向に雪の塊

頂上間近のかん木帯

こんな低い山でも、誰の踏み跡もない頂上に立つと嬉しいものである。白一色の雪原はすべて覆いつくしていた。大きな木もなく頂上は東西そして北が開けており、南の方向へボボフダ峠・横谷峠・地蔵山から武奈ヶ岳に向かって長い稜線を見せていた。独り占めしていた頂上に、重装備をした一人が”のたのた”と登ってきたが、挨拶をすることもなく、いつの間にか姿がなかった。

山頂は風を遮るものない広場である。僅かな灌木下で風を凌いで、早々に昼食を済ませた。冬季の頂上の長居は危険。

頂上から南の方向へ武奈ヶ岳に向かって長い稜線

下りは来た道を一目散に下って行った。

P817mからゲレンデに下山するルートを取ったが、足の付け根まで踏み込む状態なので、引き返しもと来た道を下って行った。

2時間ほどで、白銀の頂上に達することが出来、下り1時間。チームワークもすこぶるよかった山行となった。

もと来た道を一目散に下山

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。