過日、「芦生のバス山行を計画したところ、一人当たり1万円のガイド料がかかることから、山行を断念した」との話の中で、小生「芦生の森へいきたいなー」と呟いていた。

早速、無類の山好きで、結構世話好きな仲間S女史が、「須後」からガイドなしで入山できる由良川沿いのトロッコ軌道を散策する計画を立案し、誘ってくれた。有難いことに自動車・運転者など何もかも手配してくれ、5名で出かけることになった。

さて、近年までは京都大学芦生演習林へ、福井県側や滋賀県側からも入山できたが、人気の上谷・下谷へツアーなどで観光バスを乗り付け、多くの人達が殺到することになり山が荒れてきた。入山制限のため、地蔵峠から、ガイド付きパーティーのみ入林可能となった。現在では、原則として京都府南丹市美山町芦生の研究林事務所からの入山しか認められていない。

ところで、小生、由良川源流になる三国峠、三国岳、天狗峠一帯から広がる京都大学芦生演習林「芦生の森」には、一度も踏み入ったことがない。が、中央分水嶺にあたる地蔵峠・三国峠・ナベクボ峠(クチクボ)など滋賀県側から、芦生の森の様子を眺め、ブナ、ミズナラ、アシュウスギが混生する原生の森に、何れ踏み入りたいと思っていた。

初めて、この地名を付けたアシュウスギに出会ったのは、比良山系の武奈ガ岳へ行った際、広谷の手前であった。武奈が岳←クリック風雪を耐えしのぎ、太い枝が何本も逞しく上に伸びている巨木のさまは、強靭さと人間の寿命を遥かに越えた時の流れを持っていた。

小生、人間が創りあげた宗教に対しては、興味も疎く、信仰心を持ち合わせていないかも知れないが、森であり、それを支えている山・渓谷など壮大な自然には、理屈なく引き付けられてきた。同時に、人知の計り知れない大自然には、畏敬の念を持って接してきた。

特に、逞しい樹木であり古木には敬意を表したくなった。こういった木々を見詰めていると、精霊が宿っているかの様に思え、その場に身を共にすることで安らぎを覚えた。人間の存在そのものは、自然の一部だと言う当然の認識から、自然崇拝が小生の宗教感である。・・・

京都大学芦生演習林の表口となる京都府南丹市芦生の須後に向かった。滋賀県野洲から、国道367号線葛川梅ノ木町から久多広河原線・京都広河原美山線と道路を乗り継いで芦生に行った。出発から1.5時間後、京都広河原美山線で広河原スキー場の入り口にある喫茶「庄兵衛」で休憩をした。ここは、まだ京都市左京区だが、茅葺きがある広河原集落。

何気なしに、川沿い越しの土手に目をやると、ふさふさした大きな根性葉から あちこちから30 cmくらいの花茎を出し,濃い赤紫の花を車輪状につけた一群があった。この花は、クリンソウと言うらしい。

花の名前の付け方はいい加減のもので、その花にとって迷惑な名前もある。九輪草は、花が幾段にもなった様子から五重塔や仏塔の頂上にある柱の飾り「九輪」に見立てて、クリンソウの名前がつけられた。

小林一茶は 「九輪草 四五輪草で しまひけり」 と茶化している。 一層のこと、この花は、四五段しか咲かないので、四五輪草と名づけてはどうかと思った。 この話どっちでもいいことだが、この辺りまだ京都市だが、既に一味違った森林の空気が漂っていた。

芦生の里にある公民館の敷地にある駐車場に停め、演習林事務所に立ち寄って各自、入林許可証に必要事項を記入して出発していった。

芦生の里にある公民館の敷地にある駐車場に停め、演習林事務所に立ち寄って各自、入林許可証に必要事項を記入して出発していった。

風情のある研究林事務所を通りぬけ、鉄橋を渡ると森が始まった。左手に由良川本流で最も川上になる井栗さん宅が見えてきた。手入れの行き届いた綺麗に耕された畑で、作業をされていた。平地の田んぼは、田植えがとっくに、終わっているのに、ここでは水だけが張られていた。まだ苗を植えつけるにはこの山間では寒いのであろう。

少し進むとトロッコ軌道沿いに「たらの木」の群生を見かけた。かなり背が高くなっている事からして、かなり以前から春先の「たらの芽」を採取するため栽培しているのであろう。

杉林の中に石垣が見えてくると廃村灰野である。昭和35年に廃村となった。最盛期にはこの奥深いところに八軒あり、旅人相手の宿もあった。 左手にこの村人が大事にしていたのであろう灰野神社の小さな祠が鎮座していた。祠は、かって人が住み山の暮らしを立ててきた証しでもある。左手には、トチ餅にするトチの木、さらにクルミの実をつけるオニグルミがあった。

杉林の中に石垣が見えてくると廃村灰野である。昭和35年に廃村となった。最盛期にはこの奥深いところに八軒あり、旅人相手の宿もあった。 左手にこの村人が大事にしていたのであろう灰野神社の小さな祠が鎮座していた。祠は、かって人が住み山の暮らしを立ててきた証しでもある。左手には、トチ餅にするトチの木、さらにクルミの実をつけるオニグルミがあった。

これらの木は、山で暮らすヒトの貴重な食糧になるもので、人の手で植えつけたのであろう。

芦生の森には、須後、井栗、灰野の集落があった。更に七瀬、赤崎、野田畑には木地師がいたところだ。今は、森林は芦生演習林により手厚く管理されているが、かっての森林は、杣人達と共生していたところである。

ここ灰野は佐々里峠へ抜ける分岐でもあった。先発していった何人かは灰野谷へ向かっていったが、我々は、原生林の由良川渓谷沿いのトロッコ軌道を遡っていった。

春の木々は緑が淡く鮮やかで、森林が最も生き生きとする季節を迎えていた。左手の視界が広がり対岸の展望を楽しみながら進んでいくと、川原から 「フィー、フィー」という口笛のような澄んだ鳴き声が聞えてきた。その姿を目にできなかったが、これはカジカガエル (河鹿蛙) が清流の石の上で、メスを呼んでいる恋の歌なのだ。ここは正しく清流が流れるところであった。

春の木々は緑が淡く鮮やかで、森林が最も生き生きとする季節を迎えていた。左手の視界が広がり対岸の展望を楽しみながら進んでいくと、川原から 「フィー、フィー」という口笛のような澄んだ鳴き声が聞えてきた。その姿を目にできなかったが、これはカジカガエル (河鹿蛙) が清流の石の上で、メスを呼んでいる恋の歌なのだ。ここは正しく清流が流れるところであった。

赤崎西谷出合付近で、軌道橋が朽ち落ちレールが宙に浮いていた。この軌道は昭和初期に木材搬出用として七瀬まで敷設されたものである。痛みも酷くなってきていた。赤崎東谷・ここから赤崎中尾根を登ると、立派な芦生杉が見られるとろだ。トロッコ軌道の急激に立ち上がっている急斜面にどっかりと根を下した芦生杉が見られた。

須後から約1時間半、小よもぎ小屋についた。この周辺には、あまり木の名前が知らないが、マキノ町の並木にあるメタセコイヤであり、幹を束ねた独特に姿をしているカツラの木は分った。

須後から約1時間半、小よもぎ小屋についた。この周辺には、あまり木の名前が知らないが、マキノ町の並木にあるメタセコイヤであり、幹を束ねた独特に姿をしているカツラの木は分った。

軌道を塞ぐような大岩を越えて、フタゴ谷を向かいに見て、進んだが、カズラ小屋のてまえで、引き返した。我々は、芦生須後~廃村灰野~カズラ谷出合~七瀬まで7. 6kmを往復する予定であったが、下見でもあり、カズラ谷出合手前の渡し橋が傾いた無理せず、ここで引き返した。

早目の下山になったので、自動車の帰路時、標高735mの佐々里峠に寄ってみた。京都府南丹市美山町佐々里と京都市左京区広河原尾花町の境界に位置するところ。ここは、研究林内に入れるポイントのひとつになっているようだ。

早目の下山になったので、自動車の帰路時、標高735mの佐々里峠に寄ってみた。京都府南丹市美山町佐々里と京都市左京区広河原尾花町の境界に位置するところ。ここは、研究林内に入れるポイントのひとつになっているようだ。

この峠には地蔵さんを祀った石室があり、数台の駐車スペースには、ツワーと思われる小型観光バスが駐車しており運転手が暇そうに待機していた。ここから灰野・須後へと通じている。

佐々里峠の近くにある立派な「アシュウ杉」が見られると須後の地元の人に教えてもらったので、探してみると道路沿いにその巨体があった。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

早速、無類の山好きで、結構世話好きな仲間S女史が、「須後」からガイドなしで入山できる由良川沿いのトロッコ軌道を散策する計画を立案し、誘ってくれた。有難いことに自動車・運転者など何もかも手配してくれ、5名で出かけることになった。

さて、近年までは京都大学芦生演習林へ、福井県側や滋賀県側からも入山できたが、人気の上谷・下谷へツアーなどで観光バスを乗り付け、多くの人達が殺到することになり山が荒れてきた。入山制限のため、地蔵峠から、ガイド付きパーティーのみ入林可能となった。現在では、原則として京都府南丹市美山町芦生の研究林事務所からの入山しか認められていない。

ところで、小生、由良川源流になる三国峠、三国岳、天狗峠一帯から広がる京都大学芦生演習林「芦生の森」には、一度も踏み入ったことがない。が、中央分水嶺にあたる地蔵峠・三国峠・ナベクボ峠(クチクボ)など滋賀県側から、芦生の森の様子を眺め、ブナ、ミズナラ、アシュウスギが混生する原生の森に、何れ踏み入りたいと思っていた。

初めて、この地名を付けたアシュウスギに出会ったのは、比良山系の武奈ガ岳へ行った際、広谷の手前であった。武奈が岳←クリック風雪を耐えしのぎ、太い枝が何本も逞しく上に伸びている巨木のさまは、強靭さと人間の寿命を遥かに越えた時の流れを持っていた。

小生、人間が創りあげた宗教に対しては、興味も疎く、信仰心を持ち合わせていないかも知れないが、森であり、それを支えている山・渓谷など壮大な自然には、理屈なく引き付けられてきた。同時に、人知の計り知れない大自然には、畏敬の念を持って接してきた。

特に、逞しい樹木であり古木には敬意を表したくなった。こういった木々を見詰めていると、精霊が宿っているかの様に思え、その場に身を共にすることで安らぎを覚えた。人間の存在そのものは、自然の一部だと言う当然の認識から、自然崇拝が小生の宗教感である。・・・

京都大学芦生演習林の表口となる京都府南丹市芦生の須後に向かった。滋賀県野洲から、国道367号線葛川梅ノ木町から久多広河原線・京都広河原美山線と道路を乗り継いで芦生に行った。出発から1.5時間後、京都広河原美山線で広河原スキー場の入り口にある喫茶「庄兵衛」で休憩をした。ここは、まだ京都市左京区だが、茅葺きがある広河原集落。

何気なしに、川沿い越しの土手に目をやると、ふさふさした大きな根性葉から あちこちから30 cmくらいの花茎を出し,濃い赤紫の花を車輪状につけた一群があった。この花は、クリンソウと言うらしい。

花の名前の付け方はいい加減のもので、その花にとって迷惑な名前もある。九輪草は、花が幾段にもなった様子から五重塔や仏塔の頂上にある柱の飾り「九輪」に見立てて、クリンソウの名前がつけられた。

小林一茶は 「九輪草 四五輪草で しまひけり」 と茶化している。 一層のこと、この花は、四五段しか咲かないので、四五輪草と名づけてはどうかと思った。 この話どっちでもいいことだが、この辺りまだ京都市だが、既に一味違った森林の空気が漂っていた。

芦生の里にある公民館の敷地にある駐車場に停め、演習林事務所に立ち寄って各自、入林許可証に必要事項を記入して出発していった。

芦生の里にある公民館の敷地にある駐車場に停め、演習林事務所に立ち寄って各自、入林許可証に必要事項を記入して出発していった。風情のある研究林事務所を通りぬけ、鉄橋を渡ると森が始まった。左手に由良川本流で最も川上になる井栗さん宅が見えてきた。手入れの行き届いた綺麗に耕された畑で、作業をされていた。平地の田んぼは、田植えがとっくに、終わっているのに、ここでは水だけが張られていた。まだ苗を植えつけるにはこの山間では寒いのであろう。

少し進むとトロッコ軌道沿いに「たらの木」の群生を見かけた。かなり背が高くなっている事からして、かなり以前から春先の「たらの芽」を採取するため栽培しているのであろう。

杉林の中に石垣が見えてくると廃村灰野である。昭和35年に廃村となった。最盛期にはこの奥深いところに八軒あり、旅人相手の宿もあった。 左手にこの村人が大事にしていたのであろう灰野神社の小さな祠が鎮座していた。祠は、かって人が住み山の暮らしを立ててきた証しでもある。左手には、トチ餅にするトチの木、さらにクルミの実をつけるオニグルミがあった。

杉林の中に石垣が見えてくると廃村灰野である。昭和35年に廃村となった。最盛期にはこの奥深いところに八軒あり、旅人相手の宿もあった。 左手にこの村人が大事にしていたのであろう灰野神社の小さな祠が鎮座していた。祠は、かって人が住み山の暮らしを立ててきた証しでもある。左手には、トチ餅にするトチの木、さらにクルミの実をつけるオニグルミがあった。これらの木は、山で暮らすヒトの貴重な食糧になるもので、人の手で植えつけたのであろう。

芦生の森には、須後、井栗、灰野の集落があった。更に七瀬、赤崎、野田畑には木地師がいたところだ。今は、森林は芦生演習林により手厚く管理されているが、かっての森林は、杣人達と共生していたところである。

ここ灰野は佐々里峠へ抜ける分岐でもあった。先発していった何人かは灰野谷へ向かっていったが、我々は、原生林の由良川渓谷沿いのトロッコ軌道を遡っていった。

春の木々は緑が淡く鮮やかで、森林が最も生き生きとする季節を迎えていた。左手の視界が広がり対岸の展望を楽しみながら進んでいくと、川原から 「フィー、フィー」という口笛のような澄んだ鳴き声が聞えてきた。その姿を目にできなかったが、これはカジカガエル (河鹿蛙) が清流の石の上で、メスを呼んでいる恋の歌なのだ。ここは正しく清流が流れるところであった。

春の木々は緑が淡く鮮やかで、森林が最も生き生きとする季節を迎えていた。左手の視界が広がり対岸の展望を楽しみながら進んでいくと、川原から 「フィー、フィー」という口笛のような澄んだ鳴き声が聞えてきた。その姿を目にできなかったが、これはカジカガエル (河鹿蛙) が清流の石の上で、メスを呼んでいる恋の歌なのだ。ここは正しく清流が流れるところであった。赤崎西谷出合付近で、軌道橋が朽ち落ちレールが宙に浮いていた。この軌道は昭和初期に木材搬出用として七瀬まで敷設されたものである。痛みも酷くなってきていた。赤崎東谷・ここから赤崎中尾根を登ると、立派な芦生杉が見られるとろだ。トロッコ軌道の急激に立ち上がっている急斜面にどっかりと根を下した芦生杉が見られた。

須後から約1時間半、小よもぎ小屋についた。この周辺には、あまり木の名前が知らないが、マキノ町の並木にあるメタセコイヤであり、幹を束ねた独特に姿をしているカツラの木は分った。

須後から約1時間半、小よもぎ小屋についた。この周辺には、あまり木の名前が知らないが、マキノ町の並木にあるメタセコイヤであり、幹を束ねた独特に姿をしているカツラの木は分った。軌道を塞ぐような大岩を越えて、フタゴ谷を向かいに見て、進んだが、カズラ小屋のてまえで、引き返した。我々は、芦生須後~廃村灰野~カズラ谷出合~七瀬まで7. 6kmを往復する予定であったが、下見でもあり、カズラ谷出合手前の渡し橋が傾いた無理せず、ここで引き返した。

早目の下山になったので、自動車の帰路時、標高735mの佐々里峠に寄ってみた。京都府南丹市美山町佐々里と京都市左京区広河原尾花町の境界に位置するところ。ここは、研究林内に入れるポイントのひとつになっているようだ。

早目の下山になったので、自動車の帰路時、標高735mの佐々里峠に寄ってみた。京都府南丹市美山町佐々里と京都市左京区広河原尾花町の境界に位置するところ。ここは、研究林内に入れるポイントのひとつになっているようだ。この峠には地蔵さんを祀った石室があり、数台の駐車スペースには、ツワーと思われる小型観光バスが駐車しており運転手が暇そうに待機していた。ここから灰野・須後へと通じている。

佐々里峠の近くにある立派な「アシュウ杉」が見られると須後の地元の人に教えてもらったので、探してみると道路沿いにその巨体があった。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

今回、京都検定の1級に挑戦している者・平家物語5巻目を輪読している才女など、小生のように野外に親しんでいる者とは異方向の人達に誘われ、「京都西京」を探訪することになった。山崎の妙喜庵と言うところだ。小生にとっては、聴いたこともなく、例え、聴いても一人ではまず行かないところである。

話が少しそれるが、いきさつを話そう。

仲間のひとりは連歌俳句に興味を持ってしまった。平安時代末期から鎌倉時代、和歌の上の句(五七五)と下の句(七七)をそれぞれ別人が詠むという連歌が流行。1466年、滋賀県生まれの山崎宗鑑が身近な題材や自由で連歌のルールを簡素化したことで、「連歌の始祖」とし知られるようになった。彼は、この宗鑑に関心を持ったようだ。

宗鑑が、山崎に居住し、山崎を姓として風月を友として連歌三昧をしたところが、ここ妙喜庵である。

その後、時代が進むが、1582年、山崎の天王山合戦が起こり、羽柴秀吉は明智光秀を討とうとして姫路より軍を進め、山崎に至り、陣中に千利休を招いて茶室をつくらせた。利休は秀吉に茶を点じ陣中の苦労を慰めたと言われる。その後に、解体され妙喜庵に移されたとの寺伝がある。

この茶室は千利休独特の構想で建てられ、現存する茶室としては、日本最古で、千利休の遺構としては唯一の建物である。

ここを見学するには、その日に来ても拝観することが出来ない。1ヶ月以上前に往復はがきで複数の日(午前・午後)を記入し、申し込みの必要がある。その上、団体と高校生以下は謝絶と敷居が高いところだ。見学するだけで志納金(一人千円)。

ここを見学するには、その日に来ても拝観することが出来ない。1ヶ月以上前に往復はがきで複数の日(午前・午後)を記入し、申し込みの必要がある。その上、団体と高校生以下は謝絶と敷居が高いところだ。見学するだけで志納金(一人千円)。

無粋な小生にとって、待庵は、ただのくすんだ二畳しかない薄汚い小部屋としか見えない。「にじり口」は小さく、現代の大男にとってはにじり寄るには窮屈な間口であった。ただ、当時平均的な身長150cm程度と言われる秀吉には、丁度良かったのであろう。更に、室内の明るさを考えての「連子窓」・「芝山手水鉢」などを彼らに説明を受けながら、1時間いや2時間ほどの時間をかけて、ゆっくりと拝観していた。

たったこれだけのものを、彼らは「ここを引き上げ、次の行く場所、善峯寺・十輪寺へ行こう」とは言わない。小生、いらだたしい気持ちを押し殺してその場に佇んでいたが、彼らは縁側にたたずみ、静かに庭の秀吉の衣が触れた三代目の松を、杉戸に狩野山雪が描いた雪中古木と尾長鶏の絵を、一輪の赤い花を観ては四季の微妙な変化を、さらに床の間の掛け軸をいつくしむように時間をかけて、観賞していた。

この日常のありきたりの素朴で質素で色味も薄い地味な待庵は、華美さや豪華さは微塵も感じない。が、彼らには、そこはかとなく伝わってくる質的に優れた美しさをこの中に見出し、この美意識の世界に浸る時間に値打ちを感じ、ここを去りがたいのであろう。

小生には、深くは理解できていないが、2畳という極小の小宇宙に、天井の高さ、天井の仕上げ、窓の配置、その他あらゆる点の利休の工夫に非凡さを感じとっているようだ。

何回か、彼らと行動を共にすれば、少しは「わび・さび」の意味が理解できてくるかも知れないが、小生にとっては、ついていけない異方向の世界かもしれない‥‥。

話が少しそれるが、いきさつを話そう。

仲間のひとりは連歌俳句に興味を持ってしまった。平安時代末期から鎌倉時代、和歌の上の句(五七五)と下の句(七七)をそれぞれ別人が詠むという連歌が流行。1466年、滋賀県生まれの山崎宗鑑が身近な題材や自由で連歌のルールを簡素化したことで、「連歌の始祖」とし知られるようになった。彼は、この宗鑑に関心を持ったようだ。

宗鑑が、山崎に居住し、山崎を姓として風月を友として連歌三昧をしたところが、ここ妙喜庵である。

その後、時代が進むが、1582年、山崎の天王山合戦が起こり、羽柴秀吉は明智光秀を討とうとして姫路より軍を進め、山崎に至り、陣中に千利休を招いて茶室をつくらせた。利休は秀吉に茶を点じ陣中の苦労を慰めたと言われる。その後に、解体され妙喜庵に移されたとの寺伝がある。

この茶室は千利休独特の構想で建てられ、現存する茶室としては、日本最古で、千利休の遺構としては唯一の建物である。

ここを見学するには、その日に来ても拝観することが出来ない。1ヶ月以上前に往復はがきで複数の日(午前・午後)を記入し、申し込みの必要がある。その上、団体と高校生以下は謝絶と敷居が高いところだ。見学するだけで志納金(一人千円)。

ここを見学するには、その日に来ても拝観することが出来ない。1ヶ月以上前に往復はがきで複数の日(午前・午後)を記入し、申し込みの必要がある。その上、団体と高校生以下は謝絶と敷居が高いところだ。見学するだけで志納金(一人千円)。無粋な小生にとって、待庵は、ただのくすんだ二畳しかない薄汚い小部屋としか見えない。「にじり口」は小さく、現代の大男にとってはにじり寄るには窮屈な間口であった。ただ、当時平均的な身長150cm程度と言われる秀吉には、丁度良かったのであろう。更に、室内の明るさを考えての「連子窓」・「芝山手水鉢」などを彼らに説明を受けながら、1時間いや2時間ほどの時間をかけて、ゆっくりと拝観していた。

たったこれだけのものを、彼らは「ここを引き上げ、次の行く場所、善峯寺・十輪寺へ行こう」とは言わない。小生、いらだたしい気持ちを押し殺してその場に佇んでいたが、彼らは縁側にたたずみ、静かに庭の秀吉の衣が触れた三代目の松を、杉戸に狩野山雪が描いた雪中古木と尾長鶏の絵を、一輪の赤い花を観ては四季の微妙な変化を、さらに床の間の掛け軸をいつくしむように時間をかけて、観賞していた。

この日常のありきたりの素朴で質素で色味も薄い地味な待庵は、華美さや豪華さは微塵も感じない。が、彼らには、そこはかとなく伝わってくる質的に優れた美しさをこの中に見出し、この美意識の世界に浸る時間に値打ちを感じ、ここを去りがたいのであろう。

小生には、深くは理解できていないが、2畳という極小の小宇宙に、天井の高さ、天井の仕上げ、窓の配置、その他あらゆる点の利休の工夫に非凡さを感じとっているようだ。

何回か、彼らと行動を共にすれば、少しは「わび・さび」の意味が理解できてくるかも知れないが、小生にとっては、ついていけない異方向の世界かもしれない‥‥。

昨年5月末、沙沙貴神社に訪れた時、なんじゃもんじゃの木に「雪が降り積もったかのような真っ白な花を咲かせる」ことを知った。だが、とき既に遅く、高いところに僅か花が見られただけであった。雪の下の桑實寺・なんじゃもんじゃの沙沙貴神社

「今年は」との思いで行く機会を狙っていた。

5月22日(日)、都合をつけて「いそいそ」と出かけたところ、めぐり合わせが悪いのか、叩きつけられるような土砂降りの雨。これほど荒れた天気では、誰も来ていないと思ったが、元気な人達が「なんじゃもんじゃの木」の周辺を取り囲んでいたのに驚いた。

「ぼとぼと」になった2人ずれのおばちゃん。

「ぼとぼと」になった2人ずれのおばちゃん。

「高槻駅から安土駅まで片道1110円、JRの運賃は高いわ」。 でも

「なんじゃもんじゃの花を見たかった。テレビでやっていたので、どうしても、この目で見たいので来たの」

「雨にぬれてしもたが、やっぱり来てよかったわ」

「このカッパ、娘のを借りてきたが、パンパンで着られへんが、うまいこと写真を写してや」

「これから、沙沙貴神社をぐるっとまわって、帰るわ」

毎日新聞 2011年 5月18日 地方版記事

なんじゃもんじゃ:新緑に“粉雪” 沙沙貴神社で満開--近江八幡 /滋賀

近江八幡市安土町常楽寺の沙沙貴神社(岳眞杜宮司)境内で、「なんじゃもんじゃ」の花が満開となった。新緑の葉先が粉雪をかぶったように真っ白な花を付け、参拝客の目を楽しませている。

花びらは4枚のようで実は1枚の花びらが四つに裂け、遠目には粉雪をかぶったように咲く。本当の名は「ヒトツバタゴ」の木。変わった形からこの名がつけられた。

岳宮司が88年に友人から苗をもらい、20年ほど前に楼門前へ定植。今では枝先の周囲も8メートルを超え、樹高約10メートル。初夏になると花が咲くが、今年は春先の低温で例年より開花が約1週間遅れた。

この花を見に訪れる参拝客もあり、同神社では「思いがかなう」なんじゃもんじゃお守りセット(1000円)の発売を始めた。

「今年は」との思いで行く機会を狙っていた。

5月22日(日)、都合をつけて「いそいそ」と出かけたところ、めぐり合わせが悪いのか、叩きつけられるような土砂降りの雨。これほど荒れた天気では、誰も来ていないと思ったが、元気な人達が「なんじゃもんじゃの木」の周辺を取り囲んでいたのに驚いた。

「ぼとぼと」になった2人ずれのおばちゃん。

「ぼとぼと」になった2人ずれのおばちゃん。「高槻駅から安土駅まで片道1110円、JRの運賃は高いわ」。 でも

「なんじゃもんじゃの花を見たかった。テレビでやっていたので、どうしても、この目で見たいので来たの」

「雨にぬれてしもたが、やっぱり来てよかったわ」

「このカッパ、娘のを借りてきたが、パンパンで着られへんが、うまいこと写真を写してや」

「これから、沙沙貴神社をぐるっとまわって、帰るわ」

毎日新聞 2011年 5月18日 地方版記事

なんじゃもんじゃ:新緑に“粉雪” 沙沙貴神社で満開--近江八幡 /滋賀

近江八幡市安土町常楽寺の沙沙貴神社(岳眞杜宮司)境内で、「なんじゃもんじゃ」の花が満開となった。新緑の葉先が粉雪をかぶったように真っ白な花を付け、参拝客の目を楽しませている。

花びらは4枚のようで実は1枚の花びらが四つに裂け、遠目には粉雪をかぶったように咲く。本当の名は「ヒトツバタゴ」の木。変わった形からこの名がつけられた。

岳宮司が88年に友人から苗をもらい、20年ほど前に楼門前へ定植。今では枝先の周囲も8メートルを超え、樹高約10メートル。初夏になると花が咲くが、今年は春先の低温で例年より開花が約1週間遅れた。

この花を見に訪れる参拝客もあり、同神社では「思いがかなう」なんじゃもんじゃお守りセット(1000円)の発売を始めた。

毎日新聞 5月22日(日)18時55分配信

日本中央競馬会(JRA)が4月から導入した新馬券「WIN5」の払戻金が22日、JRA史上最高額の1億4685万110円となった。これまでのWIN5の最高は15日の763万6650円、払戻金の最高額は、今年2月13日の小倉第4レースの3連単で1950万7010円だった。

WIN5は日曜日の指定5レースの1着馬を当てる馬券で、インターネット投票のみで発売し、最高払戻金は2億円。この日の発売票数は1208万7947票(1票100円)。指定3レース目の新潟第11レースで10番人気の馬が勝ち、さらに最後の東京第11レース(オークス)で7番人気のエリンコートが優勝したため、的中票数はわずか6票だった。【藤倉聡子】

2011年4月より、5つの対象レースの勝馬を予想する5重勝単勝式の発売を開始された。

詳細 5重勝単勝式「WIN5」 2011年4月より発売!

日本中央競馬会(JRA)が4月から導入した新馬券「WIN5」の払戻金が22日、JRA史上最高額の1億4685万110円となった。これまでのWIN5の最高は15日の763万6650円、払戻金の最高額は、今年2月13日の小倉第4レースの3連単で1950万7010円だった。

WIN5は日曜日の指定5レースの1着馬を当てる馬券で、インターネット投票のみで発売し、最高払戻金は2億円。この日の発売票数は1208万7947票(1票100円)。指定3レース目の新潟第11レースで10番人気の馬が勝ち、さらに最後の東京第11レース(オークス)で7番人気のエリンコートが優勝したため、的中票数はわずか6票だった。【藤倉聡子】

2011年4月より、5つの対象レースの勝馬を予想する5重勝単勝式の発売を開始された。

詳細 5重勝単勝式「WIN5」 2011年4月より発売!

日付 2011年5月14日(土)

山名 鈴鹿山系 鎌ヶ岳・水沢岳

コースタイム

宮妻狭キャンプ場 9:00 鎌ヶ岳 12:40 水沢岳14:30

水沢峠15:00 林道16:00 宮妻狭キャンプ場 16:30

綿向山の山頂から眺めていた時、伸びやかな存在感のある雨乞岳(標高1,238m)の横に小さいが、きわだって鋭い山容が見えた。鎌ヶ岳との初めての出会いであった。御在所岳から鎌ヶ岳さらに鎌尾根へと荒々しい起伏が続いていた。この山は「鈴鹿の槍ヶ岳」と呼ばれ、「いずれ踏破したい」と登高欲をかき立てる山であった。

山の友人S氏が、鈴鹿山系の中でも指折りの難所である「鎌ヶ岳・水沢岳」の計画を立案した。気心を許しあえる8名が挑み、最近、最も充実した登山となった。

厳しいザレ場・鎖場・両側が深い谷の細い馬の背など危険箇所も多くスリル満点。その上、山野草が咲き乱れ、ツツジ科の赤ヤシオ・白ヤシオの満開、石楠花の咲きかけとなり、登山の醍醐味を満喫した1日となった。

鎌ヶ岳の頂上にて群青色を凝縮した天空をバックに満面の笑み

駐車場から指示標にしたがってカズラ谷に向かった。直ぐに小さい流れを渡渉しながらゆっくりと登山を開始した。右手にカズラ滝を見ながら、よく踏み込まれたV字に掘れた溝道を登っていった。一汗かいた頃、落葉が敷き詰められた樹林で、淡いピンク色のイワカガミの群落が出迎えてくれた。

駐車場から指示標にしたがってカズラ谷に向かった。直ぐに小さい流れを渡渉しながらゆっくりと登山を開始した。右手にカズラ滝を見ながら、よく踏み込まれたV字に掘れた溝道を登っていった。一汗かいた頃、落葉が敷き詰められた樹林で、淡いピンク色のイワカガミの群落が出迎えてくれた。

その少し横の光が射しこむ明るいところに、淡い青紫色のリンドウを目にした。花の閉じた形が筆の穂先に似ることから「フデリンドウ」であると教えられた。 春リンドウより一回り小ぶりで、可憐な顔つきをしていた。3輪の花が寄り合って、精一杯、いたいげに天を仰いでいた。私にとっては、清楚で且つ凛とした姿が、いつまでも脳裏に写し込まれた山野草となった。雲母峰(キララミネ)分岐までやってきた。

まだしばらく滑りやすい急登が続いたが、その内、尾根歩きとなり、幾分勾配も緩んできたと思った時、木立の間から鎌ヶ岳の鋭いゴツゴツした岩肌が見え始めた。背丈を超えるほどの笹が山道を覆っていたが、そのまま突き進んでいくとあっけなく岳峠にやってきた。ここから、少し登ったところにザックを置き、鎌ヶ岳までピストンをした。

頂上からの眺めは、素晴らしい広がりを見せていた。武平峠の鈴鹿スカイライン越しに、重厚な雨乞岳、平らなイブネなど懐かしく眺められた。遠くには青々とした重畳たる山なみが続いていた。

頂上からの眺めは、素晴らしい広がりを見せていた。武平峠の鈴鹿スカイライン越しに、重厚な雨乞岳、平らなイブネなど懐かしく眺められた。遠くには青々とした重畳たる山なみが続いていた。

この御在所岳と鎌ヶ岳の間を抜けて行く雄大な峠には、今は国道477号が通っているが、かって、近江から漆器、薬、麻が運ばれ、伊勢から木綿、干魚、塩と生活物資が牛馬に引かれて最短の道として利用されていたところだ。

鈴鹿スカイラインの切り込まれた道筋は、人手が加わった自然と馴染まないものであるが、この山並みであり、谷間であり、峠の原風景は、昔と何ら変わらない。だとすると、当時、苦労して通過していった旅人、近江商人、そして伊勢側の湯の山温泉へ湯治に訪れた人達の吐息も感じられ、訳もなく、感傷的な面持ちになって大自然を眺めていた。

岳峠まで戻り、水沢岳に向かって鎌尾根の縦走コースに入った。この尾根は鋸歯のような岩峰が続き、昔は通過が困難なところであった。現在踏み固められ一般コースとなっているが、気を引き締めて通過していった。

岳峠まで戻り、水沢岳に向かって鎌尾根の縦走コースに入った。この尾根は鋸歯のような岩峰が続き、昔は通過が困難なところであった。現在踏み固められ一般コースとなっているが、気を引き締めて通過していった。

出始から急登の岩頭を登りきると、小さなキレットに出くわした。岩壁に鎖が取り付けてある「カニの横ばい」のクサリ場を横切っていった。滑落すれば命がないが、慎重に行動すればそれほど危険も感じなかった。花崗岩が風化した滑りやすいザレ地の幾つものピークを越えていった。衝立岩と呼ばれる岩山も鎖に助けられて無事通過。後を振り向くと鎌ヶ岳の鋭鋒が鋭く天空に突き刺すようにその存在を見せつけていた。

登山道が左に直角に曲がっていた。滋賀県側に下っていく白滝山尾根であり、ここが迷いやすい地点となっていた。この分岐点を通り過ぎると、笹原のある広い稜線となった。白ヤシオが一杯だ。シャクナゲは大きな真っ赤なつぼみを付け、これから咲く準備をしていた。

水沢岳への最後の登りにやってきた。カズラ谷道を登ってきた時、遠くにこんもりとした水沢岳の手前に大きな崩壊したザレ場が見えていたところだ。奇岩が林立する急斜面を目にして異様な風景に圧倒された。一歩一歩点在する岩に掴まりながら登り、右側の潅木の境に少し回り込みながら登り詰めると潅木帯の平坦なところ出た。そのまま進むと水沢岳の表示板があった。

水沢岳への最後の登りにやってきた。カズラ谷道を登ってきた時、遠くにこんもりとした水沢岳の手前に大きな崩壊したザレ場が見えていたところだ。奇岩が林立する急斜面を目にして異様な風景に圧倒された。一歩一歩点在する岩に掴まりながら登り、右側の潅木の境に少し回り込みながら登り詰めると潅木帯の平坦なところ出た。そのまま進むと水沢岳の表示板があった。

頂上で2人が休憩していた。このルートは、難コースの割に人気があるようで、途中、何人もの登山客に出会ったのが意外であった。

水沢岳で一息入れて「馬の背渡り」のザレ尾根にやってきた。ここには今にも崩れそうな細尾根が下に延びており、その先が見えない。特に、右側の足元の切れ込みが鋭くどこまで落下してしまうか不安がよぎる。滑りやすいのでヨチヨチ歩きになり、手でバランスをとりながら、一人ずつ慎重に渡りきった。

水沢岳で一息入れて「馬の背渡り」のザレ尾根にやってきた。ここには今にも崩れそうな細尾根が下に延びており、その先が見えない。特に、右側の足元の切れ込みが鋭くどこまで落下してしまうか不安がよぎる。滑りやすいのでヨチヨチ歩きになり、手でバランスをとりながら、一人ずつ慎重に渡りきった。

ザレ場でここを通り過ぎると、潅木に掴まり、大汗をかきながら水沢峠鞍部まで下っていった。この水沢峠もかって伊勢の大久保へ至る峠であったが、今では、ここを暮らしの拠り所とした峠ではなくなっていた。

ここから、尾根筋に別れを告げて、下降していった。少し行くと山腹沿いに付けられた山道は直角に谷底へと導かれていった。石のある沢を辿っていくと、再び山道が現れた。高巻きしながら進んでいくと、林道にでた。既に駐車場には自動車は少なくなっていた。

5月5日付け中日新聞で「菰野町の御在所岳(1212メートル)周辺を代表するツツジ科のアカヤシオが中腹で満開になった。つぼみも多く、今月中旬には山頂でも見ごろになるという。開花は1週間ほど遅れ気味」と御在所を代表する花として赤八汐が取上げられていた。今年は季節の移り変わりが、1~2週間遅れ気味である。

草木を知り尽くした仲間T女史は、「アカヤシオ(赤八汐)の花期が4~5月・シロヤシロ(白八汐)が5~6月とズレているのだが、季節の移り変わりの変調で、同時に観られて、ラッキー」と興奮気味に語っていた。

山岳の尾根筋に咲く高山性植物は、可憐で、美しい。

アカヤシオ花色は、淡紅紫色で枝先に1~2ケつき、花びらは丸みを持ち、精一杯開いている姿が真に艶やか。シロヤシオは、清楚な「ツン」として寄せ付けない雰囲気が粋(いき)であった。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

山名 鈴鹿山系 鎌ヶ岳・水沢岳

コースタイム

宮妻狭キャンプ場 9:00 鎌ヶ岳 12:40 水沢岳14:30

水沢峠15:00 林道16:00 宮妻狭キャンプ場 16:30

綿向山の山頂から眺めていた時、伸びやかな存在感のある雨乞岳(標高1,238m)の横に小さいが、きわだって鋭い山容が見えた。鎌ヶ岳との初めての出会いであった。御在所岳から鎌ヶ岳さらに鎌尾根へと荒々しい起伏が続いていた。この山は「鈴鹿の槍ヶ岳」と呼ばれ、「いずれ踏破したい」と登高欲をかき立てる山であった。

山の友人S氏が、鈴鹿山系の中でも指折りの難所である「鎌ヶ岳・水沢岳」の計画を立案した。気心を許しあえる8名が挑み、最近、最も充実した登山となった。

厳しいザレ場・鎖場・両側が深い谷の細い馬の背など危険箇所も多くスリル満点。その上、山野草が咲き乱れ、ツツジ科の赤ヤシオ・白ヤシオの満開、石楠花の咲きかけとなり、登山の醍醐味を満喫した1日となった。

鎌ヶ岳の頂上にて群青色を凝縮した天空をバックに満面の笑み

駐車場から指示標にしたがってカズラ谷に向かった。直ぐに小さい流れを渡渉しながらゆっくりと登山を開始した。右手にカズラ滝を見ながら、よく踏み込まれたV字に掘れた溝道を登っていった。一汗かいた頃、落葉が敷き詰められた樹林で、淡いピンク色のイワカガミの群落が出迎えてくれた。

駐車場から指示標にしたがってカズラ谷に向かった。直ぐに小さい流れを渡渉しながらゆっくりと登山を開始した。右手にカズラ滝を見ながら、よく踏み込まれたV字に掘れた溝道を登っていった。一汗かいた頃、落葉が敷き詰められた樹林で、淡いピンク色のイワカガミの群落が出迎えてくれた。その少し横の光が射しこむ明るいところに、淡い青紫色のリンドウを目にした。花の閉じた形が筆の穂先に似ることから「フデリンドウ」であると教えられた。 春リンドウより一回り小ぶりで、可憐な顔つきをしていた。3輪の花が寄り合って、精一杯、いたいげに天を仰いでいた。私にとっては、清楚で且つ凛とした姿が、いつまでも脳裏に写し込まれた山野草となった。雲母峰(キララミネ)分岐までやってきた。

まだしばらく滑りやすい急登が続いたが、その内、尾根歩きとなり、幾分勾配も緩んできたと思った時、木立の間から鎌ヶ岳の鋭いゴツゴツした岩肌が見え始めた。背丈を超えるほどの笹が山道を覆っていたが、そのまま突き進んでいくとあっけなく岳峠にやってきた。ここから、少し登ったところにザックを置き、鎌ヶ岳までピストンをした。

頂上からの眺めは、素晴らしい広がりを見せていた。武平峠の鈴鹿スカイライン越しに、重厚な雨乞岳、平らなイブネなど懐かしく眺められた。遠くには青々とした重畳たる山なみが続いていた。

頂上からの眺めは、素晴らしい広がりを見せていた。武平峠の鈴鹿スカイライン越しに、重厚な雨乞岳、平らなイブネなど懐かしく眺められた。遠くには青々とした重畳たる山なみが続いていた。この御在所岳と鎌ヶ岳の間を抜けて行く雄大な峠には、今は国道477号が通っているが、かって、近江から漆器、薬、麻が運ばれ、伊勢から木綿、干魚、塩と生活物資が牛馬に引かれて最短の道として利用されていたところだ。

鈴鹿スカイラインの切り込まれた道筋は、人手が加わった自然と馴染まないものであるが、この山並みであり、谷間であり、峠の原風景は、昔と何ら変わらない。だとすると、当時、苦労して通過していった旅人、近江商人、そして伊勢側の湯の山温泉へ湯治に訪れた人達の吐息も感じられ、訳もなく、感傷的な面持ちになって大自然を眺めていた。

岳峠まで戻り、水沢岳に向かって鎌尾根の縦走コースに入った。この尾根は鋸歯のような岩峰が続き、昔は通過が困難なところであった。現在踏み固められ一般コースとなっているが、気を引き締めて通過していった。

岳峠まで戻り、水沢岳に向かって鎌尾根の縦走コースに入った。この尾根は鋸歯のような岩峰が続き、昔は通過が困難なところであった。現在踏み固められ一般コースとなっているが、気を引き締めて通過していった。出始から急登の岩頭を登りきると、小さなキレットに出くわした。岩壁に鎖が取り付けてある「カニの横ばい」のクサリ場を横切っていった。滑落すれば命がないが、慎重に行動すればそれほど危険も感じなかった。花崗岩が風化した滑りやすいザレ地の幾つものピークを越えていった。衝立岩と呼ばれる岩山も鎖に助けられて無事通過。後を振り向くと鎌ヶ岳の鋭鋒が鋭く天空に突き刺すようにその存在を見せつけていた。

登山道が左に直角に曲がっていた。滋賀県側に下っていく白滝山尾根であり、ここが迷いやすい地点となっていた。この分岐点を通り過ぎると、笹原のある広い稜線となった。白ヤシオが一杯だ。シャクナゲは大きな真っ赤なつぼみを付け、これから咲く準備をしていた。

水沢岳への最後の登りにやってきた。カズラ谷道を登ってきた時、遠くにこんもりとした水沢岳の手前に大きな崩壊したザレ場が見えていたところだ。奇岩が林立する急斜面を目にして異様な風景に圧倒された。一歩一歩点在する岩に掴まりながら登り、右側の潅木の境に少し回り込みながら登り詰めると潅木帯の平坦なところ出た。そのまま進むと水沢岳の表示板があった。

水沢岳への最後の登りにやってきた。カズラ谷道を登ってきた時、遠くにこんもりとした水沢岳の手前に大きな崩壊したザレ場が見えていたところだ。奇岩が林立する急斜面を目にして異様な風景に圧倒された。一歩一歩点在する岩に掴まりながら登り、右側の潅木の境に少し回り込みながら登り詰めると潅木帯の平坦なところ出た。そのまま進むと水沢岳の表示板があった。頂上で2人が休憩していた。このルートは、難コースの割に人気があるようで、途中、何人もの登山客に出会ったのが意外であった。

水沢岳で一息入れて「馬の背渡り」のザレ尾根にやってきた。ここには今にも崩れそうな細尾根が下に延びており、その先が見えない。特に、右側の足元の切れ込みが鋭くどこまで落下してしまうか不安がよぎる。滑りやすいのでヨチヨチ歩きになり、手でバランスをとりながら、一人ずつ慎重に渡りきった。

水沢岳で一息入れて「馬の背渡り」のザレ尾根にやってきた。ここには今にも崩れそうな細尾根が下に延びており、その先が見えない。特に、右側の足元の切れ込みが鋭くどこまで落下してしまうか不安がよぎる。滑りやすいのでヨチヨチ歩きになり、手でバランスをとりながら、一人ずつ慎重に渡りきった。ザレ場でここを通り過ぎると、潅木に掴まり、大汗をかきながら水沢峠鞍部まで下っていった。この水沢峠もかって伊勢の大久保へ至る峠であったが、今では、ここを暮らしの拠り所とした峠ではなくなっていた。

ここから、尾根筋に別れを告げて、下降していった。少し行くと山腹沿いに付けられた山道は直角に谷底へと導かれていった。石のある沢を辿っていくと、再び山道が現れた。高巻きしながら進んでいくと、林道にでた。既に駐車場には自動車は少なくなっていた。

5月5日付け中日新聞で「菰野町の御在所岳(1212メートル)周辺を代表するツツジ科のアカヤシオが中腹で満開になった。つぼみも多く、今月中旬には山頂でも見ごろになるという。開花は1週間ほど遅れ気味」と御在所を代表する花として赤八汐が取上げられていた。今年は季節の移り変わりが、1~2週間遅れ気味である。

草木を知り尽くした仲間T女史は、「アカヤシオ(赤八汐)の花期が4~5月・シロヤシロ(白八汐)が5~6月とズレているのだが、季節の移り変わりの変調で、同時に観られて、ラッキー」と興奮気味に語っていた。

山岳の尾根筋に咲く高山性植物は、可憐で、美しい。

アカヤシオ花色は、淡紅紫色で枝先に1~2ケつき、花びらは丸みを持ち、精一杯開いている姿が真に艶やか。シロヤシオは、清楚な「ツン」として寄せ付けない雰囲気が粋(いき)であった。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

政府は夏の電力不足対策を正式に決定し、家庭にも平日午前9時~午後8時の時間帯に15%の節電を呼びかけ、参加型の国民運動として節電意識を高めていく考えだ。既に、全国的にいまだかつてない節電ムードになってきた。

そこで、「風が吹けば桶屋が儲かる」式と言うか、品切れになるほど売れているのが、扇風機とゴーヤだそうな‥。皆さんの節電の意識が高いのに驚かされ、小生もゴーヤの苗を買い求めた。

そこで、「風が吹けば桶屋が儲かる」式と言うか、品切れになるほど売れているのが、扇風機とゴーヤだそうな‥。皆さんの節電の意識が高いのに驚かされ、小生もゴーヤの苗を買い求めた。

夏の暑さを和らげるため、日当たりのよい窓の外に、ゴーヤのつるを這わせて「みどりのカーテン」を広げようと言うのである。植物が吸収した水分を蒸発させる際、大きな熱が必要になる。この気化熱を活用すると、室温の上昇を2~3度食い止めることが出来る。

アサガオ、ヘチマなど「つる性植物」であればなんでも這わせればよいのだが、ゴーヤはビタミン豊富な夏バテ防止用のスタミナ食材になる。この暑さ凌ぎと頂ける一石二鳥が人気になっているのであろう。

本格的な夏場を迎える前に準備にかかった。ゴーヤの苗2株と、キュウリネットを100円ショップで手に入れ、ひさしから網を張って這わそうと思っている。

ここで、老婆心ながら2ツ。

小生、10年以上家庭菜園をしているので、キュウリ・スイカ・メロンそしてゴーヤなど「ウリ科」の特長はいささか知っているつもりだ。「親蔓にはあまり雌花がつかず子蔓・孫蔓に多くつく」傾向がある。したがって、整枝のやり方として、親つる(ほぼ1m程度)を本葉5~6枚で切り落とし、本葉の根元から生えてくる子づるをのばして育てている。ゴーヤの実を多く収穫したい人は、「本葉が5~6枚になったら摘心し、側枝を5本位伸ばす」。適量収穫できれば良いと思っている人は、そのままで‥。

もっと大事なことは、プランターは大型で深さが50cm。容量は30リットルほどの大きなものを用意したほうがよい。園芸用の土を半分ほど入れ、化成肥料や牛糞などの完熟肥料などを施肥。

小生、適当に5リットル程度のプランターで育てた際の失敗談として、ゴーヤの根は水を大量に吸い上げるので、夕方になるとプランター内の水が枯れてしまい、葉がしおれてくる。毎日水遣りが欠かせなかった。おまけに、実は結ぶが、大きくならず腐り落ちてしまった。結果、小さいもの1~2本程度しか収穫できなかった。

いづれにしても、一度試すと、要領が分ってくるものだ。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

そこで、「風が吹けば桶屋が儲かる」式と言うか、品切れになるほど売れているのが、扇風機とゴーヤだそうな‥。皆さんの節電の意識が高いのに驚かされ、小生もゴーヤの苗を買い求めた。

そこで、「風が吹けば桶屋が儲かる」式と言うか、品切れになるほど売れているのが、扇風機とゴーヤだそうな‥。皆さんの節電の意識が高いのに驚かされ、小生もゴーヤの苗を買い求めた。夏の暑さを和らげるため、日当たりのよい窓の外に、ゴーヤのつるを這わせて「みどりのカーテン」を広げようと言うのである。植物が吸収した水分を蒸発させる際、大きな熱が必要になる。この気化熱を活用すると、室温の上昇を2~3度食い止めることが出来る。

アサガオ、ヘチマなど「つる性植物」であればなんでも這わせればよいのだが、ゴーヤはビタミン豊富な夏バテ防止用のスタミナ食材になる。この暑さ凌ぎと頂ける一石二鳥が人気になっているのであろう。

本格的な夏場を迎える前に準備にかかった。ゴーヤの苗2株と、キュウリネットを100円ショップで手に入れ、ひさしから網を張って這わそうと思っている。

ここで、老婆心ながら2ツ。

小生、10年以上家庭菜園をしているので、キュウリ・スイカ・メロンそしてゴーヤなど「ウリ科」の特長はいささか知っているつもりだ。「親蔓にはあまり雌花がつかず子蔓・孫蔓に多くつく」傾向がある。したがって、整枝のやり方として、親つる(ほぼ1m程度)を本葉5~6枚で切り落とし、本葉の根元から生えてくる子づるをのばして育てている。ゴーヤの実を多く収穫したい人は、「本葉が5~6枚になったら摘心し、側枝を5本位伸ばす」。適量収穫できれば良いと思っている人は、そのままで‥。

もっと大事なことは、プランターは大型で深さが50cm。容量は30リットルほどの大きなものを用意したほうがよい。園芸用の土を半分ほど入れ、化成肥料や牛糞などの完熟肥料などを施肥。

小生、適当に5リットル程度のプランターで育てた際の失敗談として、ゴーヤの根は水を大量に吸い上げるので、夕方になるとプランター内の水が枯れてしまい、葉がしおれてくる。毎日水遣りが欠かせなかった。おまけに、実は結ぶが、大きくならず腐り落ちてしまった。結果、小さいもの1~2本程度しか収穫できなかった。

いづれにしても、一度試すと、要領が分ってくるものだ。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

2011年5月11日付け日本経済新聞で全国の原発で30年以内に震度6強以上の地震が起きる確率を公表した。算定基準日は2011年1月1日時点。

発電所の原子炉の炉心において、地震が起きる確率を示されたものである。浜岡原発が84%と突出し、次いで東北電力女川原発が8.3%。その後は、2~0%である。そして、福島第一原発は、0.0%であり、この地盤には問題がないとのお墨付き場所であり、無警戒のところでこれほどの大災害が起こってしまった。 この事実に遭遇したいま、ゼロの数値は虚しい。

なお、島崎邦彦・地震予知連絡会会長は「確率が低くても、浜岡より先に他の原発で地震が起きる可能性もある」と念を押している。これでは、計算された数値は何のためにあるのか‥‥。

この数値は過去の周期と、最後の地震からの経過期間を元に、30年以内の発生確率を計算したものである。確かに、浜岡原発付近は 100~150年おきに地震が発生している。地震は1854年以降、150年以上経過し、エネルギーが「臨界状態まで蓄積している可能性が高く、いつ起こってもおかしくない」と指摘されている 。過去の地震の経験則を根拠にして,地震発生間隔をBPT分布に従うとして確率が計算されているが、具体的に地盤のひずみを測定するなど物理的な測定結果は示されていない。これで納得できるのか、いささか疑問である。地震を予測するこの確率計算モデルに限界があるのではないかと思う。

だが、菅総理大臣はこの数値を信用した。

菅総理大臣は6日夜、静岡県御前崎市にある中部電力の浜岡原子力発電所について、近い将来の発生が懸念されている東海地震に対する対策が完成するまでの間、現在運転している4号機と5号機を含めた、すべての原子炉の運転を停止するよう、中部電力に要請した。運転停止を要請した理由について、菅総理大臣は「文部科学省の地震調査研究推進本部の評価によれば、これから30年以内に、マグニチュード8程度が想定される東海地震が発生する可能性は87%と、極めて切迫している。こうした浜岡原発の置かれた特別な状況を考慮するなら、想定される地震に十分耐えられるよう、防潮堤設置など、中長期の対策を確実に実施することが必要だ。対策が完成するまでの間、すべての原子炉の運転を停止すべきと判断した」と説明した。そして、中部電力はこの指示に従った。

更に、毎日新聞は14、15両日、全国世論調査を実施した。菅直人首相の要請を受けて、中部電力が受け入れた浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)の運転停止について「評価する」が66%に上り、「評価しない」(25%)を大きく上回った。一方で、浜岡原発以外の原発については「停止する必要はない」が54%に上り、「停止すべきだ」は34%にとどまった。内閣支持率は4月の前回調査比5ポイント増の27%にとどまり、不支持率は前回調査と同じ54%と高止まりしている。

地震発生確率については、30年の設定・確率モデルなど滋賀に地震が来るの(琵琶湖西岸の地震発生確率)を参照されたし。

期日 平成23年 4月24日(日) 天候 晴れ後雨(ヒョウ)

山名及び山域 蓬莱山(1174m) 比良山系

コースタイム 蓬莱駅 9:00~15 金比毘神社10:10

金毘峠11:40 山の神休憩所12:40~13:10

小女郎峠13:30 薬師の滝14:50 蓬莱駅 15:40

比良山系で2番目に高い山、蓬莱山(1,174m)はスキー場として関西圏の人たちに親しまれ、多くの人達がゴンドラで行けるところである。

1965年、サンケイバレイとして開設。当初は全長約2kmの山麓と山頂を結ばれたカーレーターであった。ガタガタと振動しながら乗車時間が23分と長かった事が懐かしい。1975年10月には、代わってゴンドラリフトが開業して所要時間は約8分に短縮された。2008年2月9日には、121人乗りの大型ロープウェイが営業を開始した。秒速12m(時速43.2km)の運行が可能で「あっと」言う間に到着してしまう。但し、あまりにも速いので展望観覧のため速度を落として8分程度で運行されている。

蓬莱山山頂に行く様々なコースが揃っているのに、登山の対象としての山ではなくなったことが残念だ。

あえて、比良らしい自然が一杯ある「金ピラ峠を越え、蓬莱山頂上を踏んで、小女朗谷道に戻ってくるコース」に挑んだ。比良山の琵琶湖側は急峻な斜面からなり、結構厳しい。雪解けの蓬莱山・権現山

蓬莱駅から田園風景をみながら出発していった。山間に付けられた車道は山麓から急峻になる山際まで付けられていた。金比毘神社を通過して金ピラ登山道の表示のある出合いから、やっとジグザクの山道となった。 杉の森林帯から、いつの間にか自然林となっていた。山道の脇の大きな古木越しに見える鮮やかな黄緑色のバイケソウ(コバイケソウ)は、雪融け後のくすんだ景色の中で、際立っていた。

蓬莱駅から田園風景をみながら出発していった。山間に付けられた車道は山麓から急峻になる山際まで付けられていた。金比毘神社を通過して金ピラ登山道の表示のある出合いから、やっとジグザクの山道となった。 杉の森林帯から、いつの間にか自然林となっていた。山道の脇の大きな古木越しに見える鮮やかな黄緑色のバイケソウ(コバイケソウ)は、雪融け後のくすんだ景色の中で、際立っていた。やがて、金ビラ峠にやってきた。ここは峠となっているが、びわ湖バレイスキー場ゴンドラ山麓駅からの登山道との単なる合流地点であった。

ここから、山肌はかなり崩壊が進み、傷んだ山道となった。更にクマササの中の残雪のある溝道を辿っていくと蓬莱山の南東支尾根通じていた。気に入らないのだが、人工物のフエンスを通りぬけ、スキー場に入り頂上へと向かった。あれほど人が詰めかけ賑わっていたところであったが、誰一人としていなかった。雪が融けて地肌が見え、スキー場は醜いところに変貌していた。

日本海から吹き付けてくる強い風を避けるため、「山の神休憩所」に逃げ込み、昼食を取った。冬季の風雪が吹き荒ぶとき、この避難小屋は、天国である。

昼食後、ドーム型の山容をした一等三角点のある蓬莱山山頂付近は天気が悪化する前兆かのように、一層強風が激しくなっていた。体調不良者もいたので、

昼食後、ドーム型の山容をした一等三角点のある蓬莱山山頂付近は天気が悪化する前兆かのように、一層強風が激しくなっていた。体調不良者もいたので、小生、サブリーダーを任命された責任上、一刻も早くこの場を離れたかった。9体の石仏があるところから小女郎峠を目指し、雪融けた縦走路を下っていった。

小女郎谷は、いつも遅くまで残雪があり、おまけに小石や土砂などが崩れているザレ場である。落石に注意を払いながら、ぬかるみの急斜面を慎重に降りていった。下りきったところから渓流沿いの森林帯になった。

小女郎谷は、いつも遅くまで残雪があり、おまけに小石や土砂などが崩れているザレ場である。落石に注意を払いながら、ぬかるみの急斜面を慎重に降りていった。下りきったところから渓流沿いの森林帯になった。「薬師の滝」に出た。期待するほどの滝でもなかったが、しばし休憩をした。生憎、暗雲が立ち込め、雨がぱらついてきたので直ぐに出発となった。追い討ちをかける様に、大粒の雹がたたきつけるように降り出し、ずぶ濡れとなった。八屋戸の棚田は比良麓随一の規模を誇っているので、裾野一面に広がる棚田を楽しみにしていたのだが、掻き曇り視界もままならない状態となった。兎に角、この雨を振り切るように全員、先を急いだ。

蓬莱駅近くまで下山してくると、急に雨脚が衰え小降りになった時、太陽の光が射してきた。その時、誰かが「ダブルの虹」と叫んだ。琵琶湖の方向を眺めると、見事なアーチを描いていた。

蓬莱駅近くまで下山してくると、急に雨脚が衰え小降りになった時、太陽の光が射してきた。その時、誰かが「ダブルの虹」と叫んだ。琵琶湖の方向を眺めると、見事なアーチを描いていた。下部のくっきりした虹の上に、ぼんやりとした虹がみられた。主虹は赤が一番外側で、紫が内側になっており、副虹はその順序が逆になっていた。不安定な天気のお蔭で、珍しい光景に出合った。雨(雹)と寒さに襲われたが、自然に向き合っていると面白いことも出くわすものだ。この写真は仲間のK氏の提供。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

「ぱっとせんなあ、どっかの誰かが

なんかええ感じにしてくれへんかなあ」

「キンチョール持ちながら言うことでもないけど」

「殺虫剤はキンチョール」

「俺なんでバスの中でキンチョール持ってんねんやろ?これみよがしに」

このキンチョールCMが始まると、つい聴いてしまう。耳にとまってしまう言葉が「これみよがし」。

松本人志さんが照れ臭そうにつぶやく気になるセリフ。「これを見よ」と言わんばかりに当て付けがましく聞こえる。「これを見よ」に続く「がし」によってやわらく話しかけられたようにも思える。更に、キンチョールを持って得意そうである。真に意味深な言葉だ。

「これみよがし」を「これみよ」「がし」に分割してみよう。

「これみよ」とは「これ見よ」とのことで、偉そうに命令している言葉である。この言葉に続く「がし」が中々やっかいな言葉である。「がし」は文語の助詞「かし」の転じた連濁形である。本来「かし」は文が言い切ったところに付いて、強めたり、念を押していう時とか、ときには、やわらくもちかけたりする気持ちを添えるのに用いられる。例えば ‥‥ね、‥‥なあとの意味合いを持っている。助詞で、上の動詞の意味を強める働きをさせる時に使われる。他の例として「聞こえよがし」で「これを聞けよ、とばかりに」の意味である。

コンビダウンタウンのボケ担当の愛称「松ちゃん」が話すから、なんともいえない味が伝わってくる。本人も認める極度の人見知りである頼りない感じと、松本さんらしいナンセンスな面白さが相まって人を引き付けるCMである。撮影は、一発でOKとのこと。

前回は、野洲駅から近江八幡駅間に於ける朝鮮人街道の道標探しをした。引き続き、近江八幡駅から能登川駅まで歩くことにした。 朝鮮人街道道標探し№1(野洲駅~近江八幡駅)

前回の到達点、県道音羽交差点沿いの道標・常夜燈が建っているところまでやってきた。近江八幡駅から約30分。

前回の到達点、県道音羽交差点沿いの道標・常夜燈が建っているところまでやってきた。近江八幡駅から約30分。

ここから、黒橋・西庄町・長田へと続く道は、朝鮮人街道特有の屈曲の多い七曲がりの道になった。よく言われている事で、「朝鮮人通信使に日本の国を大きく見せるために持って回った道を連れて行った」と言われているが、そうではない。「鍵之手町」と言われるように城下町の碁盤の道で、鍵のように曲がっている。更に、「縄手町」は条理制の名残のあるあぜ道を示す呼び名がある。これらの道を繋がれた街道なのである。

「くねくね」と折れ曲がった朝鮮人街道を進むと、見晴らしの良いところに出た。近江八幡市西庄町に「左 朝鮮人街道 右八風街道 いせ・八日市。ひの」の表示板があった。ここは、朝鮮人街道と八日市、永源寺を経て鈴鹿山脈をこえ、三重県桑名市に通じる分岐点である。木製であったが、方向が戸惑うところに建てられてあった。

指示通り朝鮮人街道を辿った。田園地帯を越えて安土へと向かった。JR安土駅に入る手前に立派な「安土淨厳院」と刻まれた道標を見遣りながら、曲がりくねった細い道を進むと、「下街道」の表示があった。

指示通り朝鮮人街道を辿った。田園地帯を越えて安土へと向かった。JR安土駅に入る手前に立派な「安土淨厳院」と刻まれた道標を見遣りながら、曲がりくねった細い道を進むと、「下街道」の表示があった。

中山道の「上街道」に対して朝鮮人街道を「下街道」と言われたり、琵琶湖岸を走ることから「浜街道 」とも呼ばれていた。また、唐街道・安土街道・上洛道など色んな呼び方がされていた。

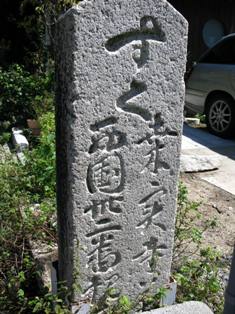

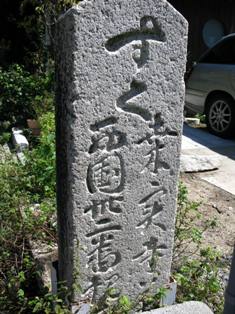

この写真1道標は、中山道と朝鮮人街道の間道である。朝鮮人街道を分かれて、JR安土駅前の常楽寺南交差点からJRの踏切を越えて安土街道を少し行ったところの左側にある。桑実寺「すく 桑実寺薬師 西国卅二番観音寺」「右 京 八まん 長命寺」と彫られてある。正面の山腹にある桑実寺を経由して観音正寺に通じる巡礼コースを案内している。また、「右 京 八まん長命寺」の行き先は朝鮮人街道を示している。

駅前通りを北に進み、安土町公民館の前を右におれて進むと、曲り角に写真2道標があり、「朝鮮人街道」「常の浜」「安土城跡」と刻まれていた。この道標は最近建てられたものだ。

写真1 写真2

尚、 安土駅前の朝鮮人街道には、1977年当時「すぐ くゎんおん寺 志ミづのはな/左 ひこ祢/右 京 八まん 長命寺」の道標があったが、現在、探したが、残念ながら、痕跡すらなかった。

セミナリヨ跡を見て、安土城の山裾を走っている県道を辿って行った。安土ウォーキング

県道はしだいに登り坂になり、上り詰めたところが、安土町と能登川町の境界になる北腰越峠である。この峠は、信長が湖東を南北に連絡させるため、鞍部を切り通したものである。「近江風土記の丘」の石碑が建ってある峠を越えたところで、県道と分かれて繖山の山裾を辿る道を進んだ。両脇には、長閑な集落が建ち並んでいた。

県道はしだいに登り坂になり、上り詰めたところが、安土町と能登川町の境界になる北腰越峠である。この峠は、信長が湖東を南北に連絡させるため、鞍部を切り通したものである。「近江風土記の丘」の石碑が建ってある峠を越えたところで、県道と分かれて繖山の山裾を辿る道を進んだ。両脇には、長閑な集落が建ち並んでいた。

集落内に「従是南摠見寺領」と刻まれた石碑があった。この境界碑は、安土城にある信長が大事にしていた摠見寺の領地であったことを示していた。この石碑は真新しいもであったが、近くに「従是‥」と彫られた先端部の石碑がころがっていた。この集落は古い歴史のあることが窺われた。

朝鮮人街道は、JR線側に直角に曲がり、少し行って北に向かうのが正規の道筋だが、細道を直進して安楽寺に寄っていった。聖徳太子が近江に寺を建立された時、一番目に建った寺として伝承がある。入口に立派な自然石に「‥‥安楽寺道是より三丁」との道標があったので、急な苔むした階段を登っていった。不揃いな階段には妙に風情があったので、写生を試みた。

たまたま、この辺りに住んでいるおばあさんが話しかけてきた。「ぽっくりてら閻魔堂」からにぎやかな声が聞こえていたので、尋ねると「ここには昔から伝わる涅槃図がある」と言って、釈迦が入滅する情景を描いた図であると説明しながら、「ここは良いところでね、『わたしもぽっくり安楽に行くこと』をねがっている」と話されていた。この一角は本当に長閑な空気が流れているところであった。

更に進むと、繖峰(さんぽう)三神社の鳥居があった。毎年5月3日、繖峰山頂上近くの繖峰三神社から麓のこの鳥居まで、岩場もある急な坂道を氏子の手で御輿を引きおろす勇壮な祭り「伊庭の坂下ろし祭り」がある。TVで、放映されていたところだと分った。望湖神社参道前で左折してJR能登川踏み切りをわたり、能登川駅まで進み、この日は終わりにした。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村

前回の到達点、県道音羽交差点沿いの道標・常夜燈が建っているところまでやってきた。近江八幡駅から約30分。

前回の到達点、県道音羽交差点沿いの道標・常夜燈が建っているところまでやってきた。近江八幡駅から約30分。ここから、黒橋・西庄町・長田へと続く道は、朝鮮人街道特有の屈曲の多い七曲がりの道になった。よく言われている事で、「朝鮮人通信使に日本の国を大きく見せるために持って回った道を連れて行った」と言われているが、そうではない。「鍵之手町」と言われるように城下町の碁盤の道で、鍵のように曲がっている。更に、「縄手町」は条理制の名残のあるあぜ道を示す呼び名がある。これらの道を繋がれた街道なのである。

「くねくね」と折れ曲がった朝鮮人街道を進むと、見晴らしの良いところに出た。近江八幡市西庄町に「左 朝鮮人街道 右八風街道 いせ・八日市。ひの」の表示板があった。ここは、朝鮮人街道と八日市、永源寺を経て鈴鹿山脈をこえ、三重県桑名市に通じる分岐点である。木製であったが、方向が戸惑うところに建てられてあった。

指示通り朝鮮人街道を辿った。田園地帯を越えて安土へと向かった。JR安土駅に入る手前に立派な「安土淨厳院」と刻まれた道標を見遣りながら、曲がりくねった細い道を進むと、「下街道」の表示があった。

指示通り朝鮮人街道を辿った。田園地帯を越えて安土へと向かった。JR安土駅に入る手前に立派な「安土淨厳院」と刻まれた道標を見遣りながら、曲がりくねった細い道を進むと、「下街道」の表示があった。中山道の「上街道」に対して朝鮮人街道を「下街道」と言われたり、琵琶湖岸を走ることから「浜街道 」とも呼ばれていた。また、唐街道・安土街道・上洛道など色んな呼び方がされていた。

この写真1道標は、中山道と朝鮮人街道の間道である。朝鮮人街道を分かれて、JR安土駅前の常楽寺南交差点からJRの踏切を越えて安土街道を少し行ったところの左側にある。桑実寺「すく 桑実寺薬師 西国卅二番観音寺」「右 京 八まん 長命寺」と彫られてある。正面の山腹にある桑実寺を経由して観音正寺に通じる巡礼コースを案内している。また、「右 京 八まん長命寺」の行き先は朝鮮人街道を示している。

駅前通りを北に進み、安土町公民館の前を右におれて進むと、曲り角に写真2道標があり、「朝鮮人街道」「常の浜」「安土城跡」と刻まれていた。この道標は最近建てられたものだ。

写真1 写真2

尚、 安土駅前の朝鮮人街道には、1977年当時「すぐ くゎんおん寺 志ミづのはな/左 ひこ祢/右 京 八まん 長命寺」の道標があったが、現在、探したが、残念ながら、痕跡すらなかった。

セミナリヨ跡を見て、安土城の山裾を走っている県道を辿って行った。安土ウォーキング

県道はしだいに登り坂になり、上り詰めたところが、安土町と能登川町の境界になる北腰越峠である。この峠は、信長が湖東を南北に連絡させるため、鞍部を切り通したものである。「近江風土記の丘」の石碑が建ってある峠を越えたところで、県道と分かれて繖山の山裾を辿る道を進んだ。両脇には、長閑な集落が建ち並んでいた。

県道はしだいに登り坂になり、上り詰めたところが、安土町と能登川町の境界になる北腰越峠である。この峠は、信長が湖東を南北に連絡させるため、鞍部を切り通したものである。「近江風土記の丘」の石碑が建ってある峠を越えたところで、県道と分かれて繖山の山裾を辿る道を進んだ。両脇には、長閑な集落が建ち並んでいた。 集落内に「従是南摠見寺領」と刻まれた石碑があった。この境界碑は、安土城にある信長が大事にしていた摠見寺の領地であったことを示していた。この石碑は真新しいもであったが、近くに「従是‥」と彫られた先端部の石碑がころがっていた。この集落は古い歴史のあることが窺われた。

朝鮮人街道は、JR線側に直角に曲がり、少し行って北に向かうのが正規の道筋だが、細道を直進して安楽寺に寄っていった。聖徳太子が近江に寺を建立された時、一番目に建った寺として伝承がある。入口に立派な自然石に「‥‥安楽寺道是より三丁」との道標があったので、急な苔むした階段を登っていった。不揃いな階段には妙に風情があったので、写生を試みた。

たまたま、この辺りに住んでいるおばあさんが話しかけてきた。「ぽっくりてら閻魔堂」からにぎやかな声が聞こえていたので、尋ねると「ここには昔から伝わる涅槃図がある」と言って、釈迦が入滅する情景を描いた図であると説明しながら、「ここは良いところでね、『わたしもぽっくり安楽に行くこと』をねがっている」と話されていた。この一角は本当に長閑な空気が流れているところであった。

更に進むと、繖峰(さんぽう)三神社の鳥居があった。毎年5月3日、繖峰山頂上近くの繖峰三神社から麓のこの鳥居まで、岩場もある急な坂道を氏子の手で御輿を引きおろす勇壮な祭り「伊庭の坂下ろし祭り」がある。TVで、放映されていたところだと分った。望湖神社参道前で左折してJR能登川踏み切りをわたり、能登川駅まで進み、この日は終わりにした。

気に入ったらクリック願います。

にほんブログ村