2010年01月20日 野洲の道標・妙見堂

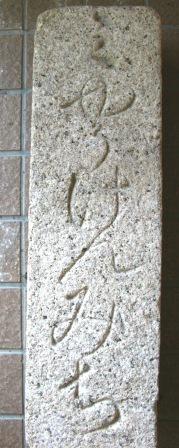

野洲市役所入口の左手の前庭に、なぜか2ツの道標が立てられていた。野洲市にとってゆかりがあるのであろう。早速、調べることにした。道標には、「ミやうけん」と言う文字が刻まれていた。

この言葉は、聞き覚えがあった。確か、三上山の表登山路から200mほど石段を上り詰めると、広場があった。 そこには、周囲に巡らした垣や建物の基部に築いた考えられる石造などと共に、「妙見宮」と彫られた常夜灯があることを思い出した。訪れてみると記憶に間違いはなかった。

なぜ、このような聞き慣れない「妙見宮」が三上山の中腹にあったのか…。

「妙見宮」とは、星の中の王と言われる北斗七星を「妙見さん」として古くから信仰されてきたもので、中央アジアの遊牧民が、北極星あるいは北斗七星を信仰したのが始まりと言われています。

ところで、道標が市役所にあったことから三上藩を思い出し、この藩主遠藤氏を調べると、妙見堂とのかかわりが分かってきた。

房総半島を中心に栄えた豪族(千葉一族)は「妙見」を守護神として崇拝して一族の結束を深め、千葉氏一族の分布するところには、必ず妙見信仰がされ、この妙見菩薩を祀っていた。 この一族は、源頼朝を挙兵から一貫して協力してきたので、鎌倉幕府の成立後、各地に領地を与えられたのです。そのひとつが、近江三上藩10、000石の遠藤氏であったのです。

妙見菩薩をまつり、三上村にも勧請(かんじょう)し、参拝者のための道標も立てられたのです。尚、妙見堂の石玉垣刻印が174ケについて克明に調べられているが、やはり関東の人々が圧倒的に多く奉納されていることは、千葉一族とのつながりを物語っているようです。

野洲市にある道標で最も数の多いのが錦織寺で次いで妙見宮でした。したがって、多くの信者が訪れたのであろうと思われた。しかし、道標が野洲川周辺でしか見つかっていないことが、妙に気になった。関東から遠路尋ねてくる参拝者もあり、三上村周辺以外の人達も来られたと思うが…。よく分からない。

この妙見宮に来る参拝者の広がりを知るため道標を調べていると、野洲市から約8km離れた湖南市岩根に、「三上妙見」と彫られた道標が、木村至宏著書「近江の道標」に記述されていた。早速、岩根に訪れ、近江と伊勢を結ぶ伊勢参宮道に沿って辿ってみた。3~4本の古い道標を見つけたが、目当ての道標はなかった。

そのうちに、野洲川の支流思川土手沿いに、かなり沈みこんだ妙な道標を見つけた。「右 やす ぼだひ(菩提寺)」など描かれているようだ。どうも思川沿いのルートが三上村に通じているように思えた。

その後、行俊勉氏の「野洲川の支流思川沿いの朝国に道標がある」との助言通り、「三上妙見三り」の道標を見出した。これで、妙見堂に関わる道標は4ツとなり、結果を一覧表にした。

①道標 ②道標 ③道標 ④道標

妙見堂(神仏分離により「宮」が「堂」に変更された)に関わる道標が3里も離れた三雲近くの朝国まで立っていた。文化七 施主 植村となっている事からして、多分、三上藩にかかわる人が施主になっているだろうと行俊勉氏は推測された。

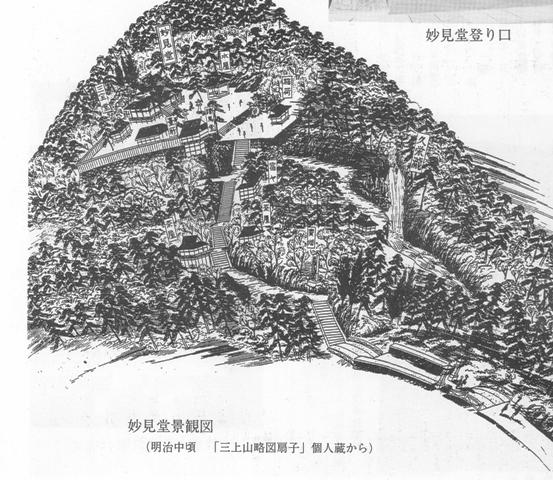

現在では、妙見堂の面影は全くなく、ススキが生茂り廃墟となり、建物も崩壊し閑散としていますが、昔は、三上藩の守護神でもあったので、にぎわっていたようだ。明治中頃の「三上山略図扇子」を眺めてみますと、石段の途中に茶屋、宿ヤがあり、初午(はつうま)の日は,多くの参拝者が訪れていたようだ。

現在では、妙見堂の面影は全くなく、ススキが生茂り廃墟となり、建物も崩壊し閑散としていますが、昔は、三上藩の守護神でもあったので、にぎわっていたようだ。明治中頃の「三上山略図扇子」を眺めてみますと、石段の途中に茶屋、宿ヤがあり、初午(はつうま)の日は,多くの参拝者が訪れていたようだ。

更に、道標をきっかけに繰っていくと、三上山山麓にある「天保義民碑」の道標です。

忘れてはならない天保の農民一揆です。

天保13年(1842年)、矢川寺(現在の矢川神社)の鐘の合図で起こりました。これは甲南、三雲、北杣、石部、野洲の百姓たちが三上藩陣屋に向って土地検地の取り止めを願った騒動です。妙見堂の道標が1807年立てられていますが、その35年後に、この悲しい出来事が起こっていたのです。

これらは、僅か200年前、三上村の三上藩に関わった出来事です。現在では、その存在すら忘れられています。栄枯盛衰とは世の習いといいますが、この歴史の移り変わりに驚かされました。道標だけが、後世まで伝えているようです。

領地の村々の分布を描いた「三上藩領絵図」からすると、三上藩は、滋賀郡10ケ所、野洲郡8ケ所栗東郡5ケ所甲賀郡4ケ所の領地があったようだ。今後、妙見堂の道標は、かなりの範囲で発見されるかもしれない。特に、琵琶湖を渡った堅田も大きな領地があったので、道標を探してみたい。また、「ミやうけん」に関する道標があれば、ご一報ください。

この調査にあたっては、野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)研究紀要 第11号「野洲の道標」 行俊勉氏の多大なアドバイスをもらった。この場を借りてお礼を申し上げます。

参考資料

東氏・遠藤氏と三上藩 発行銅鐸博物館

近江富士 三上山 発行銅鐸博物館

野洲のミニ百科辞典 発行野洲町生涯学習のまちづくり会議

この言葉は、聞き覚えがあった。確か、三上山の表登山路から200mほど石段を上り詰めると、広場があった。 そこには、周囲に巡らした垣や建物の基部に築いた考えられる石造などと共に、「妙見宮」と彫られた常夜灯があることを思い出した。訪れてみると記憶に間違いはなかった。

なぜ、このような聞き慣れない「妙見宮」が三上山の中腹にあったのか…。

「妙見宮」とは、星の中の王と言われる北斗七星を「妙見さん」として古くから信仰されてきたもので、中央アジアの遊牧民が、北極星あるいは北斗七星を信仰したのが始まりと言われています。

ところで、道標が市役所にあったことから三上藩を思い出し、この藩主遠藤氏を調べると、妙見堂とのかかわりが分かってきた。

房総半島を中心に栄えた豪族(千葉一族)は「妙見」を守護神として崇拝して一族の結束を深め、千葉氏一族の分布するところには、必ず妙見信仰がされ、この妙見菩薩を祀っていた。 この一族は、源頼朝を挙兵から一貫して協力してきたので、鎌倉幕府の成立後、各地に領地を与えられたのです。そのひとつが、近江三上藩10、000石の遠藤氏であったのです。

妙見菩薩をまつり、三上村にも勧請(かんじょう)し、参拝者のための道標も立てられたのです。尚、妙見堂の石玉垣刻印が174ケについて克明に調べられているが、やはり関東の人々が圧倒的に多く奉納されていることは、千葉一族とのつながりを物語っているようです。

野洲市にある道標で最も数の多いのが錦織寺で次いで妙見宮でした。したがって、多くの信者が訪れたのであろうと思われた。しかし、道標が野洲川周辺でしか見つかっていないことが、妙に気になった。関東から遠路尋ねてくる参拝者もあり、三上村周辺以外の人達も来られたと思うが…。よく分からない。

この妙見宮に来る参拝者の広がりを知るため道標を調べていると、野洲市から約8km離れた湖南市岩根に、「三上妙見」と彫られた道標が、木村至宏著書「近江の道標」に記述されていた。早速、岩根に訪れ、近江と伊勢を結ぶ伊勢参宮道に沿って辿ってみた。3~4本の古い道標を見つけたが、目当ての道標はなかった。

そのうちに、野洲川の支流思川土手沿いに、かなり沈みこんだ妙な道標を見つけた。「右 やす ぼだひ(菩提寺)」など描かれているようだ。どうも思川沿いのルートが三上村に通じているように思えた。

その後、行俊勉氏の「野洲川の支流思川沿いの朝国に道標がある」との助言通り、「三上妙見三り」の道標を見出した。これで、妙見堂に関わる道標は4ツとなり、結果を一覧表にした。

| タイトル | 妙見堂道標① | 妙見堂道標② | 妙見堂道標③ | 妙見堂道標④ |

| 銘文 | 三上妙見□従是十三町 施主 彦根 八百屋九兵衛 | 右ミやうけん道 文化六年巳五月 仁保村 | ミやうけみち 文化四 | 左 三上妙見 三り 文化 |

| 大きさ | 高さ143cmX幅24cmX奥行24cm | 高さ1193cmX幅24cmX奥行24cm | 高さ57.5cmX幅16cmX奥行14cm | 高さ109cmX幅21.5cmX奥行21.5cm |

| かたち | 方柱型 | 左同じ | 左同じ | 左同じ |

| 行き先と距離 | 三上妙見堂 | 三上妙見堂 | 三上妙見堂 | 三上妙見堂 |

| 十三町 | なし | なし | 三里 | |

| 建立年 | 1807年 | 1809年 | 1807年 | 1810年 |

| 建立者・寄進者 | 施主 彦根 八百屋九兵衛 | 仁保村 | 不明 | 判読不明 |

| 所在地 | 野洲市野洲 | 野洲市野洲 | 野洲市三上 | 湖南市朝国 |

| 建立箇所 | 国道8号線野洲川付近 | 中山道野洲川付近 | 悠紀斎田地(ゆうきさいでん)近くの田んぼ | 不明 |

| 現設置場所 | 野洲市市役所庭 | 左同じ | 三上集楽センターに保管 | 朝国思川沿いの高徳寺付近 |

| 摘要 | 当初は「妙見宮」であったが、明治の神仏分離により「妙見堂」と呼ばれる。 | 仁保村とは、近江八幡市十王町の通称。三上藩嶺で称。三上藩嶺であった。 | 野洲川から山出集落にいく道に傾いて埋まっていたが、現在、三上集楽センターに一時保管。 | 木村至宏氏の資料によれば、施主は「植村」上村藤左エ門。 |

①道標 ②道標 ③道標 ④道標

妙見堂(神仏分離により「宮」が「堂」に変更された)に関わる道標が3里も離れた三雲近くの朝国まで立っていた。文化七 施主 植村となっている事からして、多分、三上藩にかかわる人が施主になっているだろうと行俊勉氏は推測された。

更に、道標をきっかけに繰っていくと、三上山山麓にある「天保義民碑」の道標です。

忘れてはならない天保の農民一揆です。

天保13年(1842年)、矢川寺(現在の矢川神社)の鐘の合図で起こりました。これは甲南、三雲、北杣、石部、野洲の百姓たちが三上藩陣屋に向って土地検地の取り止めを願った騒動です。妙見堂の道標が1807年立てられていますが、その35年後に、この悲しい出来事が起こっていたのです。

これらは、僅か200年前、三上村の三上藩に関わった出来事です。現在では、その存在すら忘れられています。栄枯盛衰とは世の習いといいますが、この歴史の移り変わりに驚かされました。道標だけが、後世まで伝えているようです。

領地の村々の分布を描いた「三上藩領絵図」からすると、三上藩は、滋賀郡10ケ所、野洲郡8ケ所栗東郡5ケ所甲賀郡4ケ所の領地があったようだ。今後、妙見堂の道標は、かなりの範囲で発見されるかもしれない。特に、琵琶湖を渡った堅田も大きな領地があったので、道標を探してみたい。また、「ミやうけん」に関する道標があれば、ご一報ください。

この調査にあたっては、野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)研究紀要 第11号「野洲の道標」 行俊勉氏の多大なアドバイスをもらった。この場を借りてお礼を申し上げます。

参考資料

東氏・遠藤氏と三上藩 発行銅鐸博物館

近江富士 三上山 発行銅鐸博物館

野洲のミニ百科辞典 発行野洲町生涯学習のまちづくり会議

「旅館かめや」角の北国街道の道標

朝鮮人街道道標探し№3(能登川駅~鳥居本)

朝鮮人街道道標探し№2(近江八幡駅~能登川駅)

朝鮮人街道道標探し№1(野洲駅~近江八幡駅)

野洲の道標・錦織寺

印象深い「やばせ」道標

朝鮮人街道道標探し№3(能登川駅~鳥居本)

朝鮮人街道道標探し№2(近江八幡駅~能登川駅)

朝鮮人街道道標探し№1(野洲駅~近江八幡駅)

野洲の道標・錦織寺

印象深い「やばせ」道標

Posted by

nonio

at

12:41

│Comments(

1

) │

道標

この記事へのコメント

改めて『近江の道標』を確かめてみますと、一八二頁に「牧村 妙見宮 コレヨリ八丁 永栄講中」という道標もあります。近江八幡市加茂町です。

Posted by yossy at 2010年04月12日 20:42

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。